- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

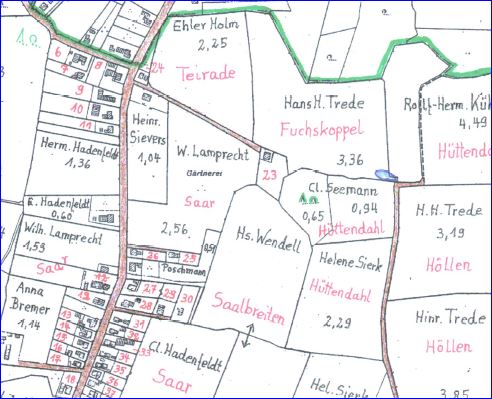

In der Marsch 12

Originalbild Hausbild, bearbeitet

Baujahr 1887

Als Besitzer sind bekannt:

Hinrich Butenschön Schuster

Carsten Sievers Er eröffnet hier eine Krämerei. Das Haus dient auch als Räucherkate

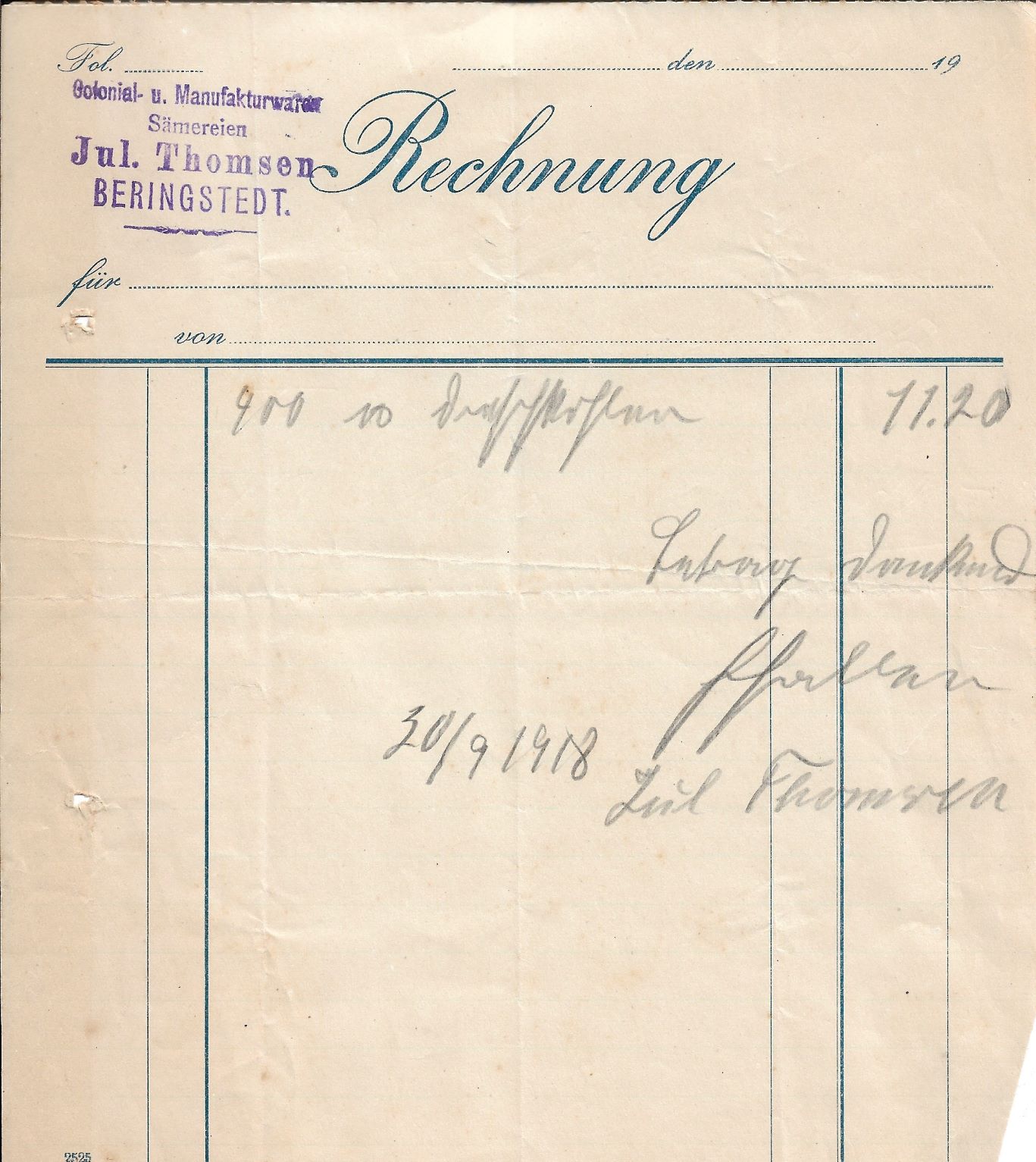

Julius Thomsen Auch Jul. Thomsen betrieb in diesem Haus ein Colonial-Geschäft.

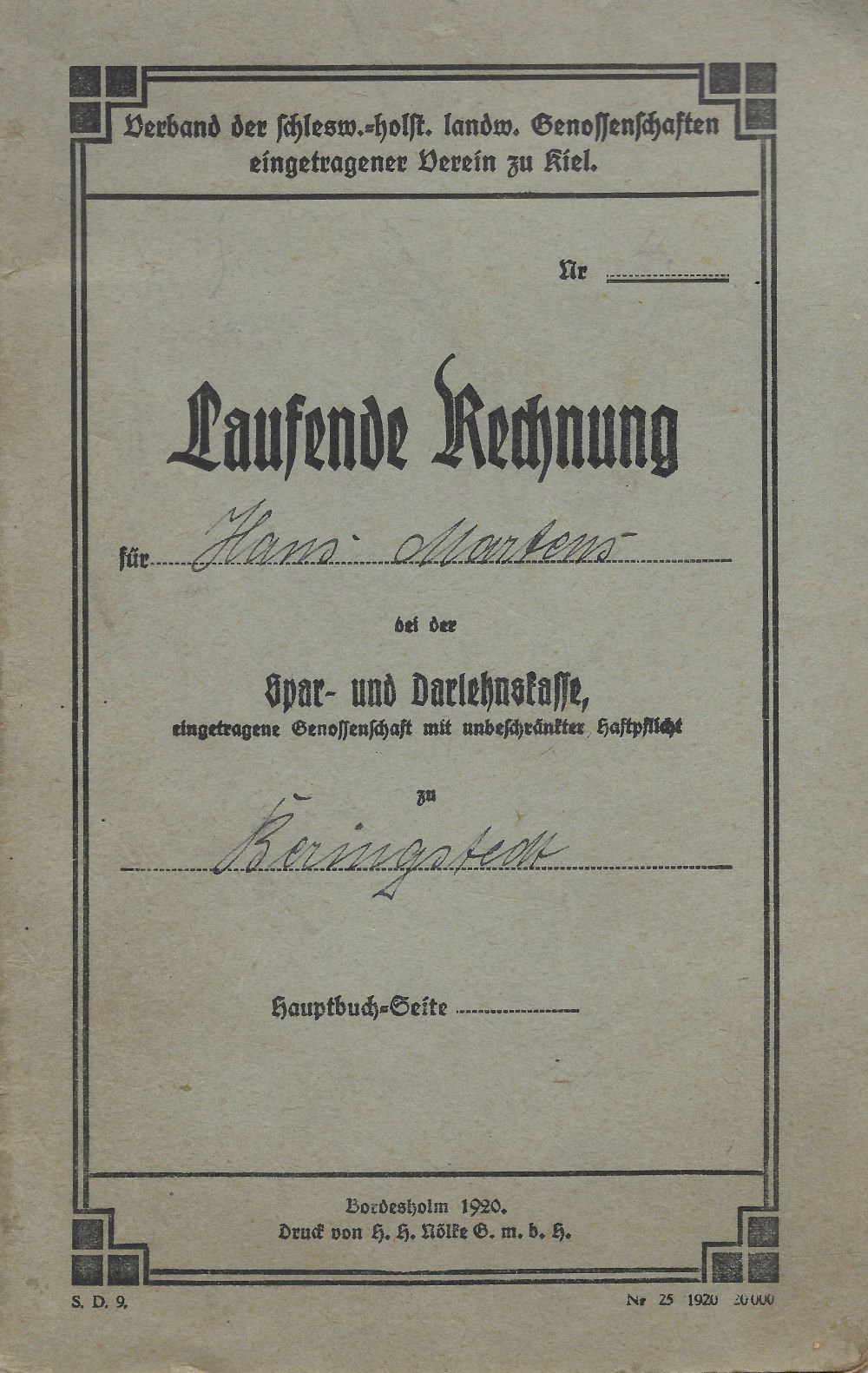

Diese alte Rechnung aus dem Jahr 1918 wurde beim Durchsehen alter Unterlagen (2021) von Ingrid Martens gefunden:

Später arbeitete er als Eisenbahner.

1920 kauften der Vater von Hans Rubien und sein Schwiegervater (Koll, Lütjenw.) gemeinsam dieses Haus für das Ehepaar.

Hans Rubien ist Beringstedter. Sein Elternhaus steht Im Eck 1.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Erklärung des Namen: Knöll … oder Knüll, eine kleine Bodenerhebung, hochgelegenes Landstück auch Grasplatz im Dorf oder in dessen Nähe, auf dem sich in der Freizeit das Jungvolk zum Spiel versammelt. In Ostholstein auch Bleichplatz genannt. Sehr häufig in Flurnamen, vgl. auch Knüllgras, Knüllbloom.

Die Straßennamen und Hausnummern in Beringstedt wurden 1980 festgelegt. Davor gab es für außerhalb des Dorfes liegende Gebiete seit Alters her Namen, wie sie auch heute noch in der Beringstedter Gemarkung bei den Landwirten und Jägern bekannt sind. Sie dienen zur Orientierung. Manchmal änderten sich diese Flurnamen, je nach Zeit und/oder Besitzer. Bei der Aufkoppelung um 1780/90 gingen viele alte Flurnamen verloren, einige sind jedoch über die Zeit hinweg erhalten geblieben und/oder wurden ins Hochdeutsche übersetzt. Man findet viele der alten Flurnamen auf der Flurkarte, die in der Mehrzweckhalle hängt und auf Initiative von Erhard Marxen Ende der 1990er Jahre erstellt wurde. Die Legenden hierzu befinden sich auf der Rückseite.

In einer Liste mit alten Flurnamen sind viele der ganz alten Flurnamen (von vor 1780) in niederdeutscher Aussprache (Plattdeutsch) nach dem Alphabet aufgelistet und mit einer Erklärung zum Ursprung des Namens versehen. Zu finden in der Beringstedter Chronik/Alte Flurnamen.

Die nachfolgenden Fakten zur Hausgeschichte wurden von Erhard Marxen (im Winter 2019/2020) aufgeschrieben. Er stellte auch die Bilder zur Verfügung.

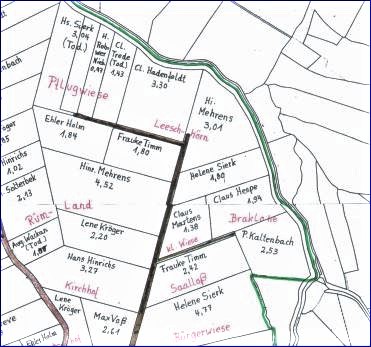

1876 gehört das Flurstück einem Marx Suhr (gemäß Mutterrolle, Archiv Beringstedt)

Wann das Haus gebaut wurde ist nicht genau bekannt.

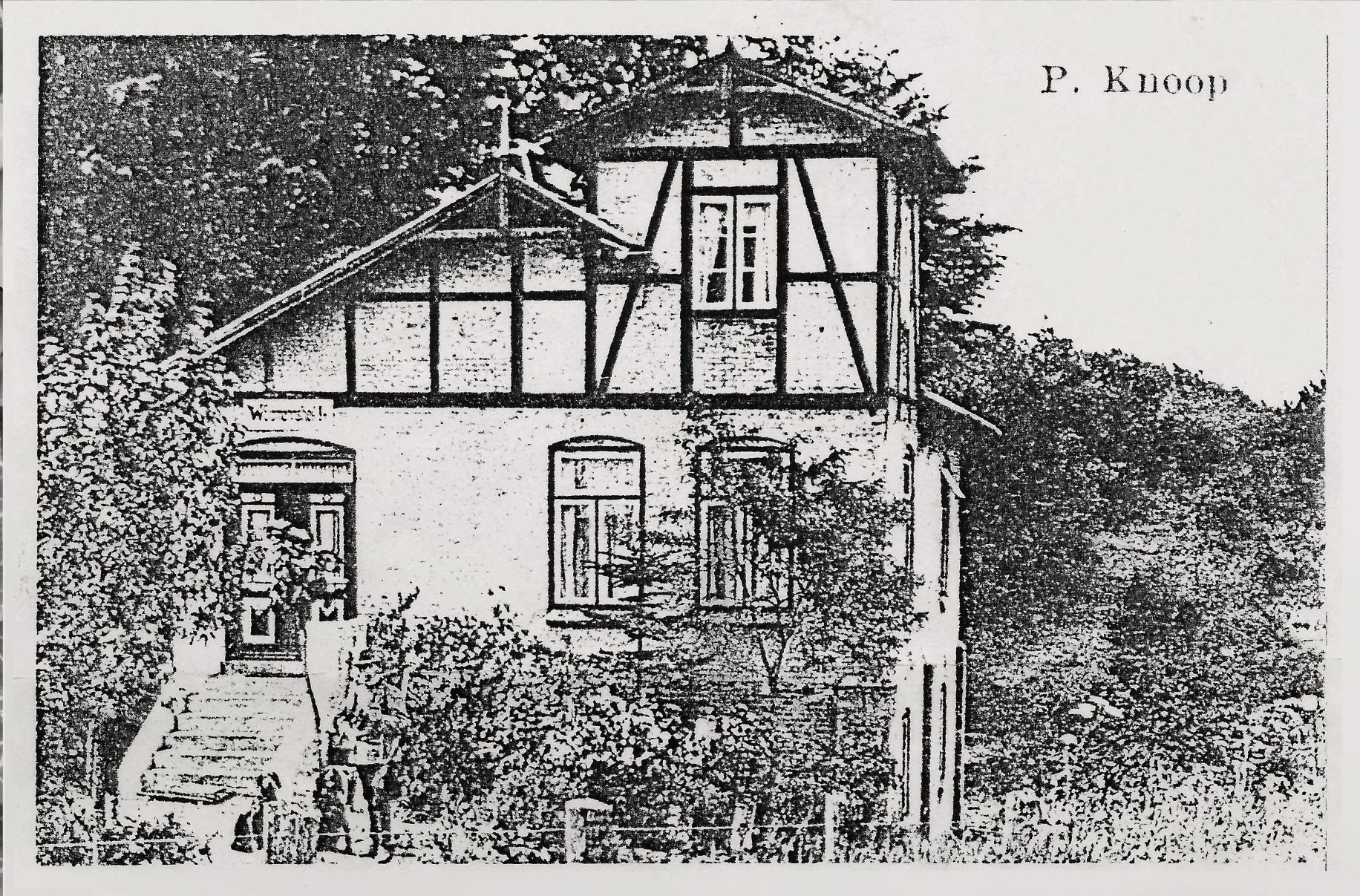

Haus Knöll 1

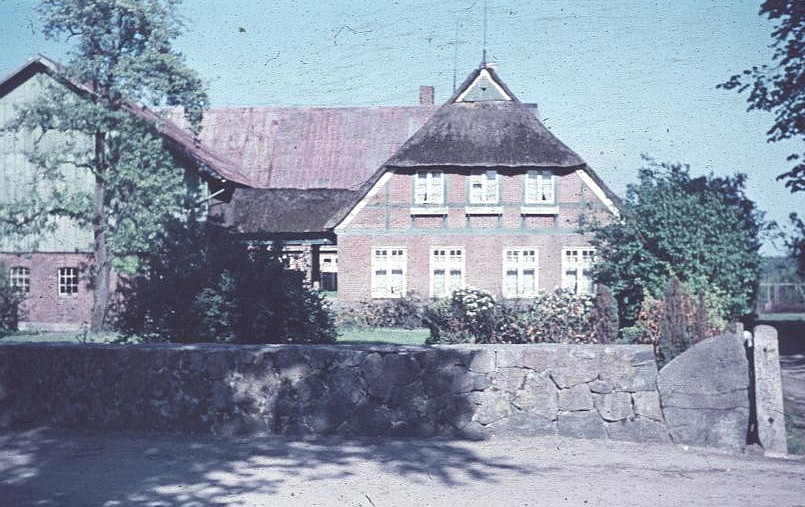

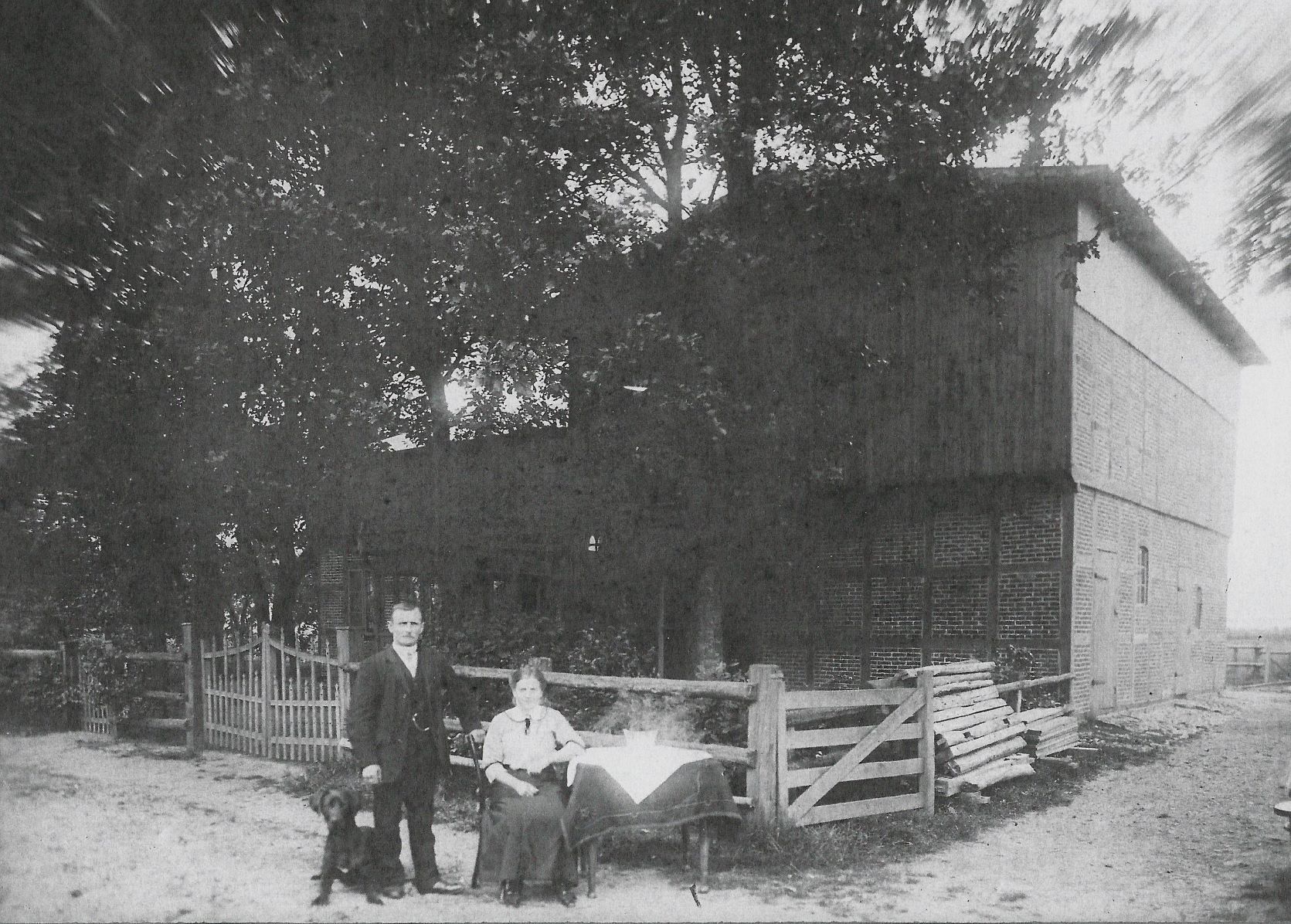

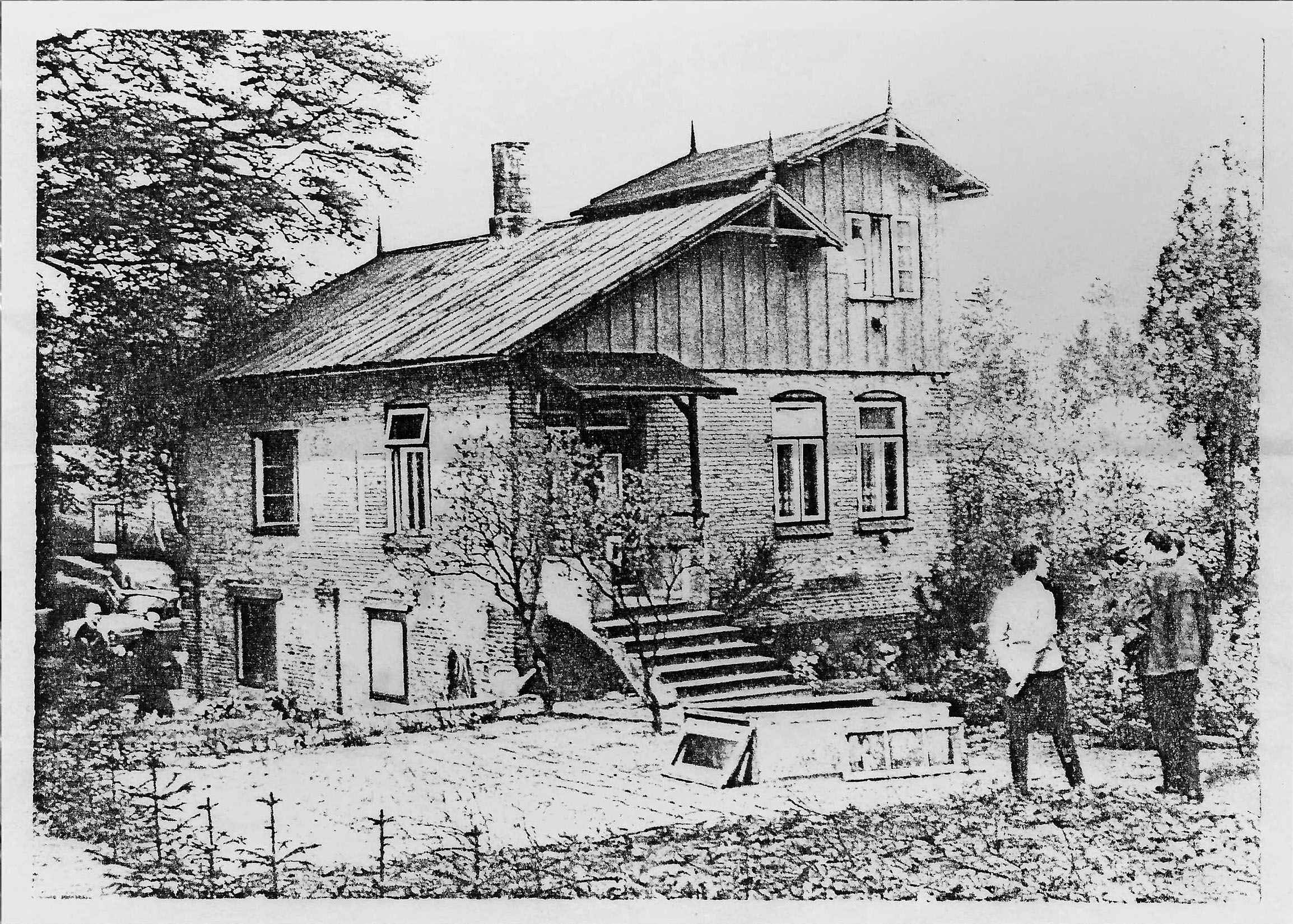

Eine Bildaufnahme aus dem Jahr 1912

Dieses Bild wurde von Erhard Marxen zur Verfügung gestellt. Der Stall ist da noch in Nord-Süd-Richtung gebaut.

1912 wohnten auf dem Knöll Johannes Christian Sievers (*1889) und seine Frau Alwine Magdalene (*1893, geb. Göser aus Reher). Er ist Maurer. Die Tochter Elfriede (später verh. Fischer) wurde 1914 geboren, die 2. Tochter Marie 1917 (später verh. Vollert, Osterstedt) und der Sohn Walter 1918 (später Fuhrunternehmer und Torfwerk).

Wieviel Land dazugehörte und wieviel Vieh sie besaßen ist nicht bekannt.

Während des Krieges war Johannes Sievers Soldat und seine Frau somit die ganze Zeit alleine. Nach dem Krieg sagte Frau Sievers: Keinen Tag länger auf dem Knöll!

Es gab kein elektrisches Licht, nur braunes eisenhaltiges Wasser aus dem Brunnen, der auch noch nahe am Misthaufen lag. Telefon gab´s noch nicht und die Straße war schlecht. Sie verkauften also und zogen ins Dorf Beringstedt, in die Alte Dorfstraße. Den Hof auf dem Knöll kaufte

1930 Klaus Dierk Hespe (*1899, ein Bauernsohn aus Thaden). Seine Frau Sophie Christine (*1897, geb. Kruse) kam aus Todenbüttel (Mühle). Sie heirateten 1920. Mit 2 Pferden bewirtschaften sie 5,75 ha Acker und 5,62 ha Grünland. Sie besitzen 5 Kühe. Neben Getreide, Rüben (als Futter für die Kühe) wurden auch Kartoffeln und Gemüse angebaut (u.a. zum Verkauf). Die Tochter Margarethe wurde 1922 geboren. Der Sohn Claus erblickt 1923 das Licht der Welt. Er fällt im 2. Weltkrieg. Es gab noch eine Tochter (ohne bekannte Daten). Eine Tochter heiratet nach Süderwöhrden/Dithm. Die andere nach Cuxhaven (Vom Sohn dieser Tochter hat E. M. die alten Bilder bekommen.

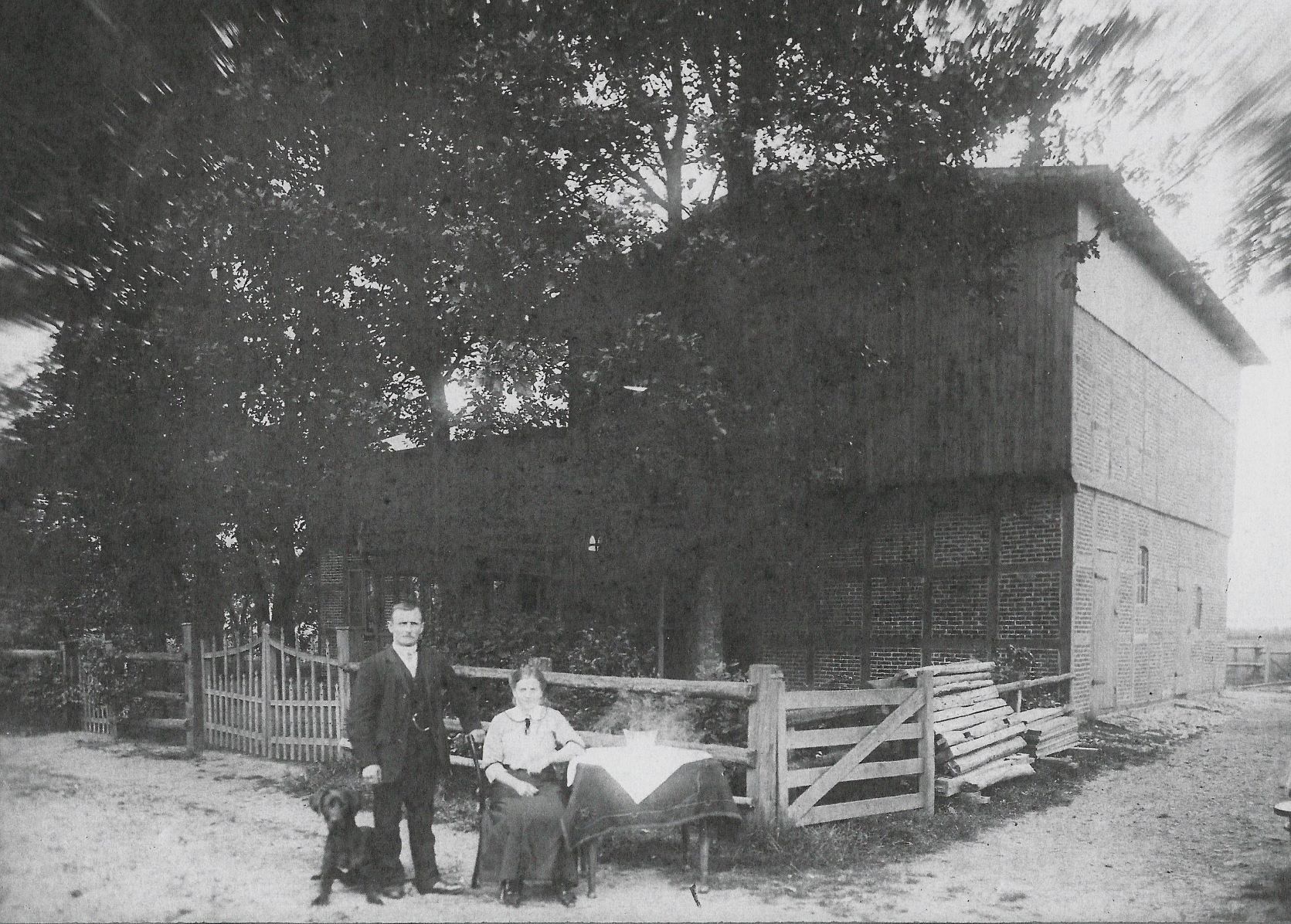

Der Wirtschaftsteil des Gebäudes wurde wohl in den 1930er Jahren neu erbaut und etwas vergrößert (jetzt ohne Fachwerk und mit neuer Firstrichtung von West nach Ost). Die Dieleneinfahrt blieb erhalten. Vordereingang mit Veranda sind nicht mehr, der Flur dann wohl Stube.

In der 1950er Jahren haben Hespes das Wohnhaus mit roten Ziegeln verblendet. Der Hauseingang wurde neu gestaltet. Aus den 2 Fenstern der Wohnstube wurde ein großes.

Auch die Verbretterung im Giebelbereich des Wohnteils wird durch eine Ziegelwand ersetzt.

Sophie Hespe verstarb 1964. Bis in die 1970er Jahre hat Klaus Hespe allein hier gelebt. Er starb 1975 bei seiner Tochter in Süderwöhrden. Beide wurden in Todenbüttel beigesetzt.

Danach kauften Rainer und Heidrun Holst aus Owschlag-Norby das Haus, jedoch ohne die Ackerflächen Badkuhlenkoppel (1,47 ha) und die Wiese Leeschhörn (1,8 ha).

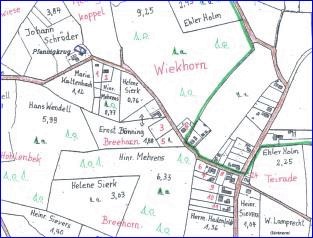

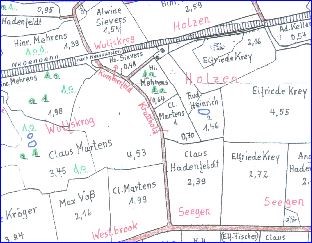

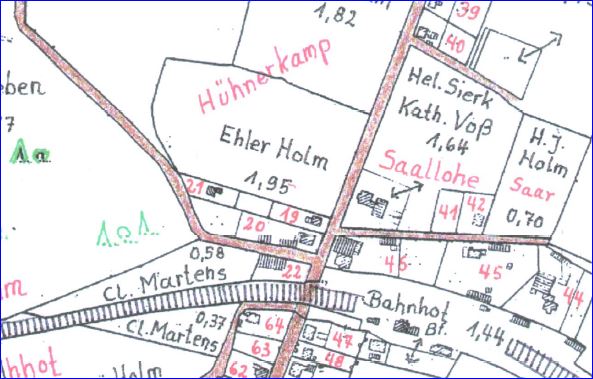

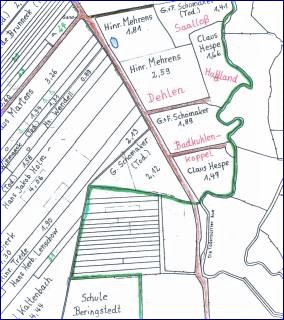

Da diese Karte den Stand von 1961 anzeigt, liegt die Landfläche (Bild rechts) von Claus Hespe im Flurstück Braklohe. Diese wurde im Zuge der Flurbereinigung `73/74 mit Frauke Timm getauscht.

Während der Flurbereinigung 1973/74 erhielt Klaus Hespe die Fläche Schulmoor mit dem Birkenwald. Heute hat der Knöll nur noch eine Gesamtfläche von 7,33 ha.

Da es für den Bau eines Altenteilerhauses für die Eltern von Rainer Holst keine Baugenehmigung gab, bauten sie ihr Haus großzügig um. Die Diele wurde zu Schlafzimmer, Bad und Treppenhaus. Oben gab es ein großes Wohnzimmer, daneben ein Schlafzimmer, einen Flur, ein kleines Bad eine Küche und einen Vorratsraum. 1987 zog die Familie Holst wieder nach Owschlag-Norby. Im Auftrag verkaufte Herbert Holst im Spätherbst 1988 den Knöll an Erhard und Marlene Margarethe Marxen, die bis dahin den Ruge-Hof von Helene Sierk, In der Marsch 7, gepachtet hatten.

Zum 1.4.1989 konnten wir einziehen. Schon 1989 bekamen wir von der Schleswag Kraftstrom. Die alte Oberlandleitung verschwand. 1990 wurden wir Mitglied der Wassergenossenschaft Beringstedt, nachdem wir einen Wasserschlauch ca. 1,2 km durch die Grünflächen von Klaus Seemann, Hans Sierk (Todenbüttel) und Hs.Chr. Wendell bis zum Pfennigkrug bei Günter Kuchenbecker verlegt hatten und dann an das Wassernetz von Beringstedt angeschlossen wurden.

-Schon Klaus Hespe hatte im Garten einen neuen Brunnen errichtet. Später hat Reiner Holst neben dem Garten einen Bohrbrunnen angelegt, was aber an der Qualität des Wassers nichts geändert hat.-

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Knöll

Erklärung des Namen: Knöll … oder Knüll, eine kleine Bodenerhebung, hochgelegenes Landstück auch Grasplatz im Dorf oder in dessen Nähe, auf dem sich in der Freizeit das Jungvolk zum Spiel versammelt. In Ostholstein auch Bleichplatz genannt. Sehr häufig in Flurnamen, vgl. auch Knüllgras, Knüllbloom.

Die Straßennamen und Hausnummern in Beringstedt wurden 1980 festgelegt. Davor gab es für außerhalb des Dorfes liegende Gebiete seit altersher Namen, wie sie auch heute noch in der Beringstedter Gemarkung bei den Landwirten und Jägern bekannt sind. Sie dienen zur Orientierung. Manchmal änderten sich diese Flurnamen, je nach Zeit und/oder Besitzer. Bei der Aufkoppelung um 1780/90 gingen viele alte Flurnamen verloren, einige sind jedoch über die Zeit hinweg erhalten geblieben und/oder wurden ins Hochdeutsche übersetzt. Man findet viele der alten Flurnamen auf der Flurkarte, die in der Mehrzweckhalle hängt und auf Initiative von Erhard Marxen Ende der 1990er erstellt wurde. Die Legenden hierzu befinden sich auf der Rückseite.

In einer Liste mit alten Flurnamen sind viele der ganz alten Flurnamen (von vor 1780) in niederdeutscher Aussprache (Plattdeutsch) nach dem Alphabet aufgelistet und mit einer Erklärung zum Ursprung des Namens versehen. Zu finden in der Beringstedter Chronik/Alte Flurnamen.

Die nachfolgenden Fakten zur Hausgeschichte wurden von Erhard Marxen (im Winter 2019/2020) aufgeschrieben. Er stellte auch die Bilder zur Verfügung.

Haus Knöll 1

Eine Bildaufnahme aus dem Jahr 1912

Dieses Bild wurde von Erhard Marxen zur Verfügung gestellt. Der Stall ist da noch in Nord-Süd-Richtung gebaut.

1912 wohnten auf dem Knöll Johannes Christian Sievers (*1889) und seine Frau Alwine Magdalene (*1893, geb. Gosau aus Reher). Die Tochter Elfriede (später Fischer) wurde 1914 geboren, die 2. Tochter Marie 1917 und der Sohn Walter 1918.

Wieviel Land dazugehörte und wieviel Vieh sie besaßen ist nicht bekannt.

Während des Krieges war Johannes Sievers Soldat und seine Frau somit die ganze Zeit alleine. Nach dem Krieg sagte Frau Sievers: Keinen Tag länger auf dem Knöll!

Es gab kein elektrisches Licht, nur braunes eisenhaltiges Wasser aus dem Brunnen, der auch noch nahe am Misthaufen lag. Telefon gab´s noch nicht und die Straße war schlecht. Sie verkauften also und zogen ins Dorf Beringstedt, in die Alte Dorfstraße. Den Hof auf dem Knöll kaufte

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Mückenhörn

Diese Bilder wurden von der Familie Illing zur Verfügung gestellt:

Das Haus sah zuvor so aus:

Erbaut wurde dieses Haus im Jahr 1751 . Es stand 247 Jahre im Mückenhörn, bis es 1998 durch einen Neubau ersetzt wurde.

In den Unterlagen, die Herbert Jürß gesammelt hat, findet sich eine Notiz, dass das Gebäude gemäß einem Schreiben von Andreas Martien Dümmer, Schenefeld, 19. Marty 1737, der über die Bauausführung geschrieben hat. Von einer Fertigstellung wurde jedoch nichts geschrieben. Herr Dümmer war wahrscheinlich Kirchspielvogt (oder Pastor) in Schenefeld. Diese Recherche zu seinem Elternhaus hat (wahrscheinlich) Otto Bolln gemacht. Er stand in brieflicher Verbindung zu Herbert Jürß. Interessant an diesem Haus ist, dass es als erstes offizielles Schulhaus von Beringstedt genannt wird mit dem ersten Lehrer in dieser Zeit

Ehler Ruge … 1743 Er hatte in diesem Jahr einen tödlichen Unfall. Seine Anfangsjahre als Lehrer in Beringstedt sind leider nicht mehr feststellbar. Auch nicht, wo genau er den Unterricht abgehalten hat.

Kaltenbach 1743 - 1768

Jürgen Lucht 1768 - 1788 genannt werden.

Im Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, Akt. Nr. 65.2-3188 ist folgendes zu finden:

Schule Beringstedt mit Ostermühlen und Steckeloh: Weil die Schul-Intressenten nur die Hälfte an Bauholz verlangt haben, so wird auch nur die Hälfte zur Liquidation gebracht. Dieses erforderliche Holz hat die Bauernschaft Beringstedt, weil sich sonst niemand damit abgeben wollte, für 32 M anzuschaffen übernommen (Akt. Amtmann Rendsburg v. 7.2.1751). -Hierbei handelt es sich wahrscheinlich nur um Anbau oder Reparaturen.-

Hans Jürgen Lucht ab 1768 Lehrer in der Dorfschaft Beringstedt

Schreiben vom 11. Januar 1788 an den Landvogt und Amtmann in Rendsburg an den General-Superintendent an die Kirche in Schenefeld

Lucht forderte nach seinem Eintritt in den Ruhestand für 1787 noch die Nachlieferung von 3.600 Pfund Heu als Teil natureller Einkünfte von den Beringstedtern. Mit Schreiben vom 29.01.1788 des Amtmann-Landrat in Rendsburg, wird die Dorfschaft Beringstedt aufgefordert 3.600 Pfund Heu nachzuliefern. Trotz Einschaltung von Pastor Thiel hat die Dorfschaft Beringstedt nur die Hälfte nachgeliefert. Laut Schreiben v. 21.02.1788: Wenn nicht geliefert wird: Am Ende würden die Beringstedter, falls sie mit ihrer Weigerung fortfahren, Schuld auf sich fügen, dass für aus fremden Gut für ein Vorteil, wie gering er auch sei, halber verschaffen wollen. Im Schreiben vom 11.1.1788 weist Lucht darauf hin, dass er 20 Jahre Lehrer in Beringstedt war.

Ab 1788 ist Michaelis Lehrer in der Dorfschaft Beringstedt. Gefolgt von

Paul Ruge 1790 - 1789

Fischer und Sachau 1798 - 1800 wahrscheinlich Aushilfskräfte

Claus Jakob Kruse 1800 - 1836

Bis ca. 1800 wurde hier auf der Diele der erste Schulunterricht gegeben. Dieser fand nur in den Wintermonaten statt und viele Kinder besuchten ihn nicht regelmäßig und oft auch nur sehr wenig oder gar nicht. Kinderarbeit war noch allgemein üblich und die Eltern sahen oft auch die Notwendigkeit hierfür nicht gegeben, da es Geld kostete und Zuhause jede Hand gebraucht wurde, wo die Kinder nebenbei alles lernten was sie für´s Landleben benötigten.

Siehe hierzu: Die Geschichte der alten Schule.

Als Eigentümer und Bewohner werden genannt:

1800 Hans Lucht und Hans Alpen

1827 Franz Hein, Kätner

1851 Hans Bolln Weber und Kätner aus Reher

1879 Eggert Bolln Weber, Kätner und Chausseewärter

Es ist das Geburtshaus von Dora Lütje, *1893 geb. Bolln, und ihrem Bruder Otto Bolln *1900 +1994.

Weitere Geschwister waren: Hans, Jürgen, Willi und Claus

Anmerkung von Otto Bolln zum Bericht über Ostermühlen -Hof- und Mühlengeschichte- :

Wiebke, geb. Vollstedt, war eine Schwester unserer Urgroßmutter Abel Bolln. geb. Vollstedt. Marx Voß II und unser Urgroßvater Claus Bolln in Reher waren also verschwägert. Großvater Hans Bolln war somit der Vetter zu den vielen Kindern auf Ostermühlen. Diese Verwandtschaft wurde in loser Form auch in den folgenden Generationen fortgeführt und unser Vater Eggert B. und der spätere Erbe Hermann Voß waren immer noch befreundet und wir Kinder wurden auf dem Hof immer sehr nett aufgenommen, insbesonders durch die Frau des Hermann Voß, Cäcilie, geb. Holm. Kurz -Hermann und Cäcilie vun de Möhl- genannt wegen der vielen anderen namens Voß in Beringstedt und Umgebung.

Zur Erklärung: siehe Ostermühlen ! hier ein Ausschnitt:

1809 Marx Voß (II) (*7.9.1789 +20.6.1834) heiratet am 11.11. die 24jährige Jungfrau Wiebke Vollstedt (*30.9.1785 +23.10.1864) von Reher. Sie ist die Tochter des Hufners Hinrich Vollstedt und seiner Frau Catharina, geb. Reimers, in Reher.

Da jetzt Marx Voß (II) Königlicher Erbpachtmüller ist, benötigt er für die Heirat eine Kgl. Conzession, die er bei der Trauung in Schenefeld vorlegen muß. So streng waren seinerzeit die Bräuche!

Und noch eine Erklärung:

1696 wird als Dingvogt Marx Voß , wohnhaft in Beringstedt, genannt. -Zu dieser Zeit ist ein Martens der Hof- und Mühlenbesitzer auf Ostermühlen.-

Otto Bolln vervollständigte ab ca. 1960 - 80 die Beringstedter Chronik, die zuvor aufgeschrieben und festgehalten wurde von den Dorflehrern Thomsen, M. Göttsche und später H. Roske (Schulchronik), ...mit den Geschichten der einzelnen Höfe und Katen in Beringstedt, sowie vielen weiteren Fakten wie z.B.: Von Torf und Moor, Frühere Staßenverhältnisse, von Holz- und Waldwirtschaft und etliches mehr. Er war BahnAmtmann bei der Bundesbahnanstalt in Hamburg und wohnte in der Griegstr. 32, 2000 Hamburg 50. Durch seine Aufzeichnungen über die einzelnen Höfe und Katen in Beringstedt sowie deren Bewohner können wir heute die Geschichte der Höfe nachvollziehen. Als passionierter Bahner hat er auch die Geschichte vom Beringstedter Bahnhof vefasst und aufgeschrieben.

Sein Elternhaus:

1929 Dieser Aufsatz wurde am 9.9.1929 vom Schüler Willi Pabelick geschrieben. Er wohnte im Reiherstieg im Haus der ehemaligen Fischerei:

Der Stein aus der Bolln´schen Kate

Es ist doch zu viel verlangt, um 7 Uhr zur Schule zu gehen und immer früh genug zu kommen.

Bald habe ich das erste Haus von Beringstedt erreicht. Plötzlich ruft mich ein Mann an. Ich drehe mich um, erbost über diesen unnötigen Aufenthalt. Hör!, da wird schon geläutet. Herr Bolln, der alte Chausseewärter, winkt mir zu. Eine blaue Schirmmütze bedeckt den grauen Kopf des alten Schulfreundes. Nach einem: „Guten Morgen!“ zeigt er mir einen außergewöhnlich großen Ziegelstein und erzählt: „Hör mal, du interessierst dich doch gewiß für Geschichte. Dieser Stein stammt von dem Schloß Drage, das hat früher da ja im Kirchspiel Hohenaspe gestanden …“. „Wie ist er denn hierhergekommen?“ entfährt es mir. „Ja, das kann ich dir erzählen. Die Holsten und Dithmarschen lagen beständig in Fehde. Die Holsten fielen über Dithmarschen ein, und die Dithmarschen fielen in Holstein ein. Um sich nun voreinander zu schützen, legten die Burgen an. Als nun die Holsten und Dithmarschen von den Dänen unterworfen wurden, ließen die Dänen die Burgen abbrechen. Da hat sich Herr Lucht einen Teil der Steine gekauft, und hat dieses Haus davon gebaut. Der letzte Herr Lucht hat als Kind den letzten Lucht´schen Bewohner dieser Kate gekannt. Als der Herr Lucht, der in diesem Hause wohnte, starb, kaufte mein Vater am 1. Oktober 1851 dieses Haus. Seitdem ich hier wohne, habe ich immer umbauen lassen. Nur einen solchen Stein habe ich mit vermauern lassen. Komm´ mal mit!“ Hiermit trat er auf die Diele und zeigte mir einen Stein der 1 ½ x so groß und 1 ½ x so breit war als die übrigen Steine. „So, sieh mal, das ist er. Wann die Burg abgebrochen ist, dass kann 200-300 Jahre her sein, da mußt du Herrn Göttsche mal fragen, der wird das wohl genau wissen. Da bei Heiligenstedten rum sind auch solche Steine gefunden worden – so ich will dich nicht mehr lange aufhalten. So, nimm den Stein man mit, ich kann ihn doch nicht mehr gut gebrauchen. Aber den Kalk, den müßt ihr dran lassen, der ist noch vom Schloß. Dieses alte Haus ist schon mit Lehm gemauert. So!“ Hiermit gab er mir den Stein. Mit einem „vielen Dank“ und „auf Wiedersehen“ verabschiede ich mich. Der Alte lächelte zufrieden und streift seinen silbergrauen Bart. Dann dreht er sich um und geht an seine Arbeit.

(Text übersetzt aus der alten deutschen Schrift ins Lateinische im Januar 2022 von R. Bokelmann)

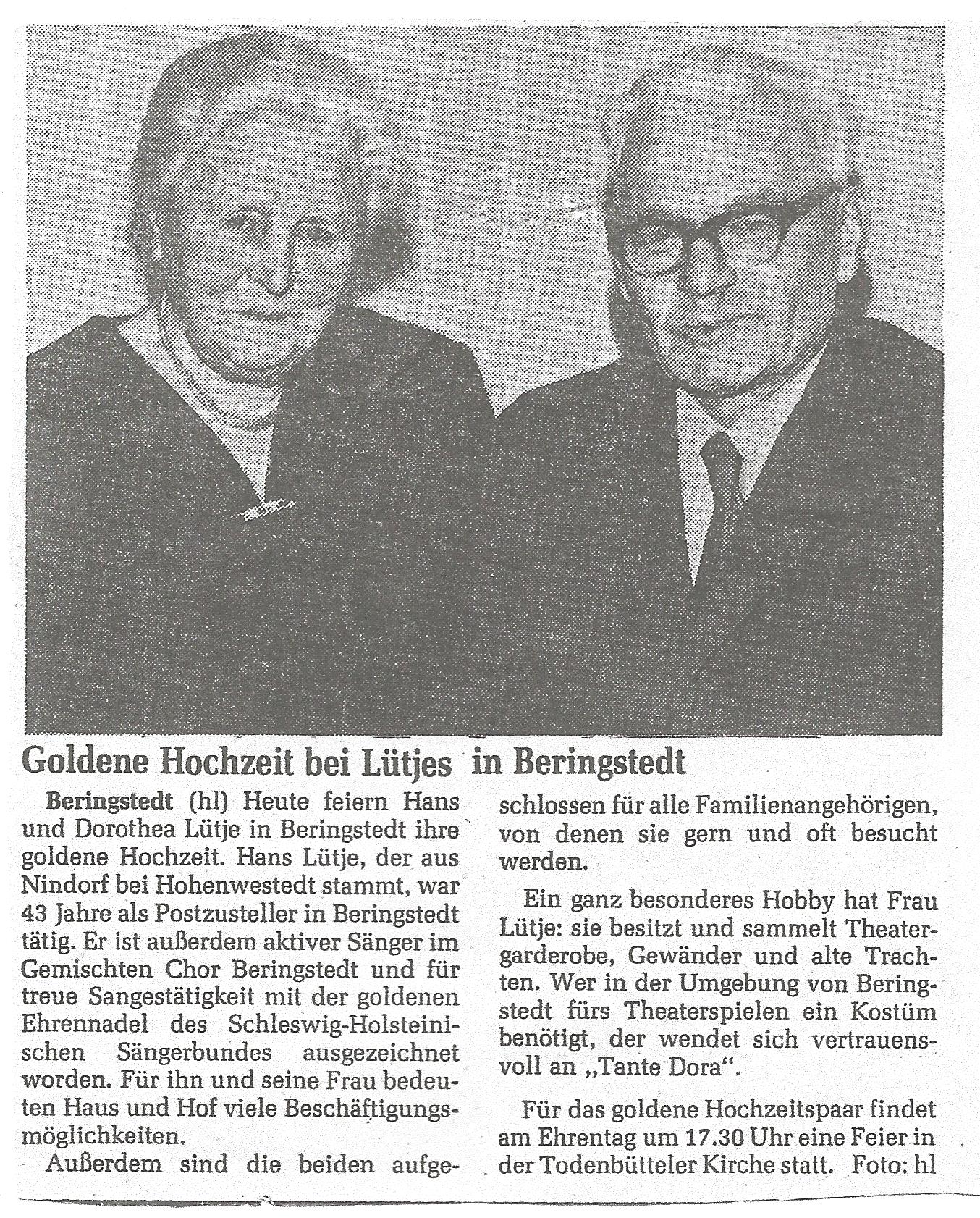

1929 Hans Lütje *1908 + 1984 verh. sich mit Dorothea Lütje *1893 + 1989, geb. Bolln.

Hans Lütje war Postbote in Beringstedt und allseits beliebt. Er ließ sich gerne zu einem Schnack aufhalten und diente so nebenbei dafür, die neuesten Begebenheiten und Nachrichten vom Dorfgeschehen zu verbreiten.

dieses Bild vom Postboten Hans Lütje wurde von Peter Voss `Am Bahnhof´ zur Verfügung gestellt (2024).

dieses Bild vom Postboten Hans Lütje wurde von Peter Voss `Am Bahnhof´ zur Verfügung gestellt (2024).

ein Zeitungsausschnitt von 1979

Der `Mückenhörn, wie er einst aussah, an der Einmündung zum Seegen mit einer Doppeleiche:

Am linken Rand ist der Hof Timm (heute Wobig) zu sehen. Am rechten Bildrand erahnt man den Hof Wieben (heute Haus Sterneby).

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Haus Behrens dann Hartig

Baujahr, geschätzt um 1910

oben: Ein Bild von 1937

Otto Behrens *1898 in Beringstedt, war Milchkontrolleur

verheiratet mit Dorothea, geboren in Bokhorst, Amt Schenefeld

Kinder: Hans Helmut gefallen im 2. Weltkrieg

Richard ebenfalls gefallen im 2. WK

Elfriede *1922 +2011 sie heiratet August Hartig

Helga *1935

Dorothea und Otto Behrens

Die Tochter

Elfriede heiratet August Hartig, geb. in Beringstedt

Kind: Peter Hartig

….. zur Familiengeschichte Hartig siehe auch: Dorfstraße 20 und Im Eck 2 …….

ca. 1950 wird das Haus umgebaut. Dort wo sich vorher der Stall befand (linke Haushälfte) entsteht eine weitere Wohnung (siehe Bild oben)

Zu dieser Zeit wohnte eine Familie Nagel mit in diesem Haus.

Später wird das Haus neu verblendet.

Ein Blick vom Weg Mückenhörn in Richtung Eichenweg und Seegen. An der Einmündung steht eine Doppeleiche.

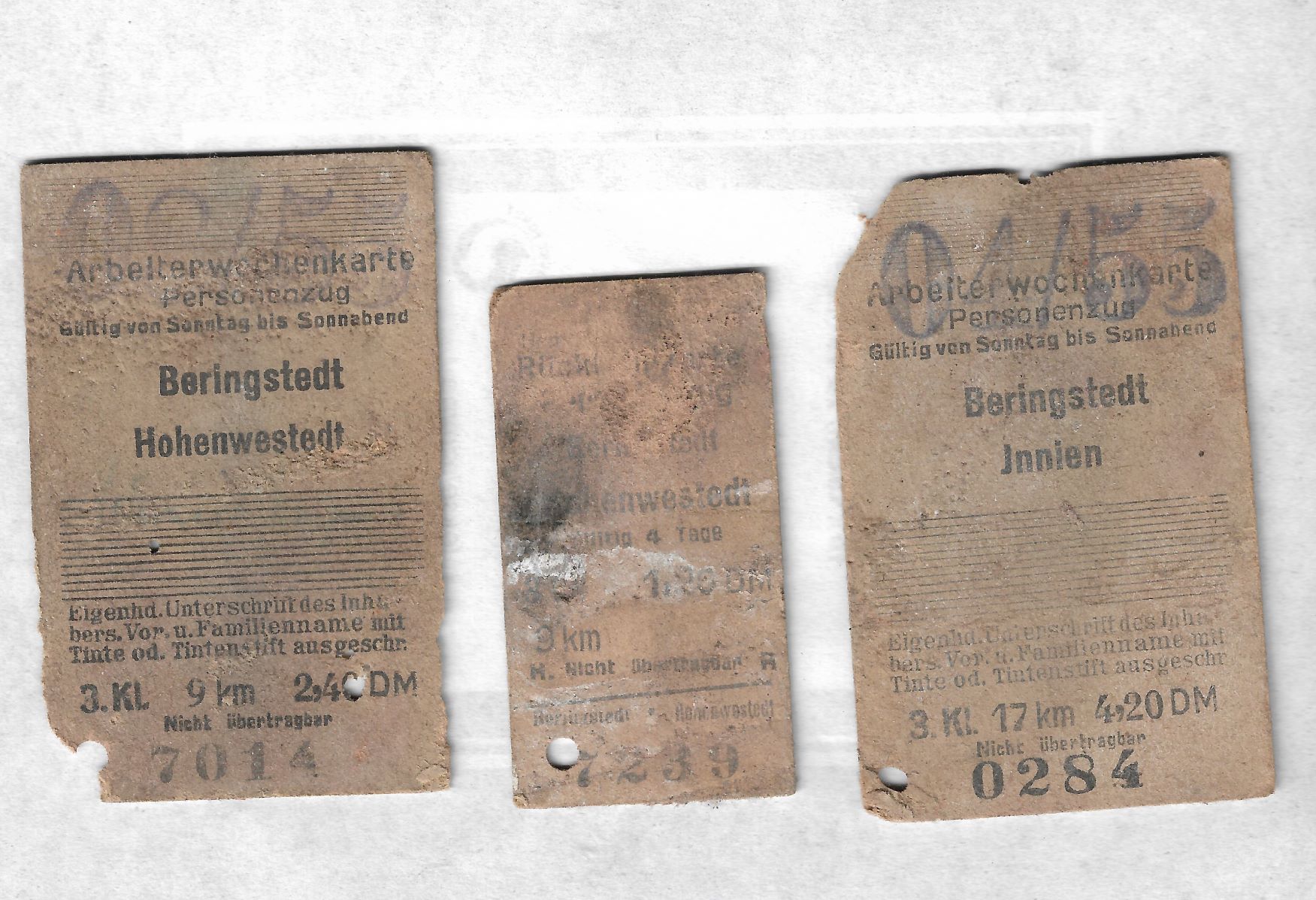

Aus alter Zeit sind diese Arbeiter-Wochenkarten für den Personenzug der Bahn erhalten geblieben:

2010 zieht Peter Hartig mit seiner Frau in dieses Haus.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Osterhof heutige Adresse: Osterhofer Weg 14

…der Hof im Osten… wann das Gebäude gebaut wurde ist nicht bekannt.

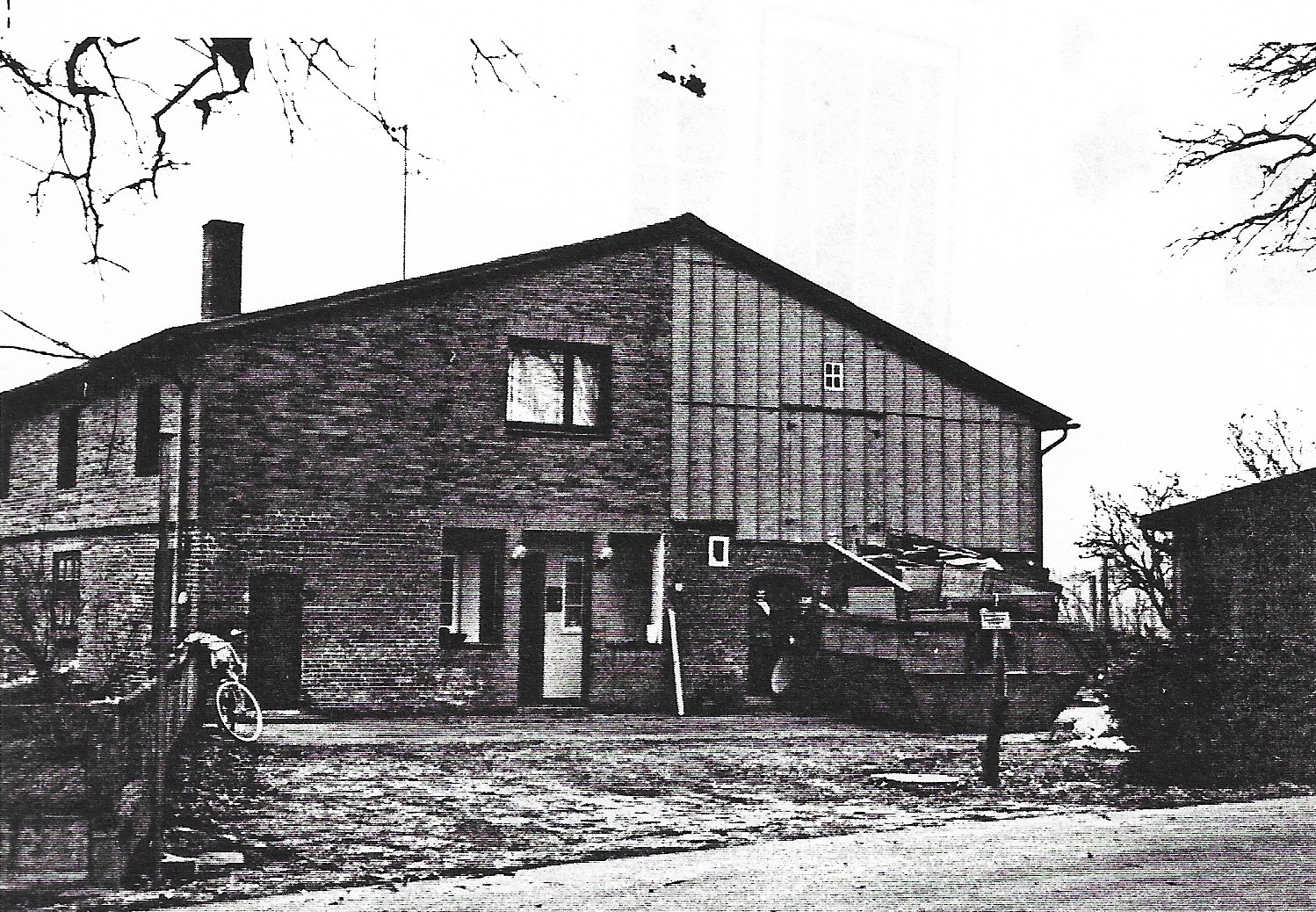

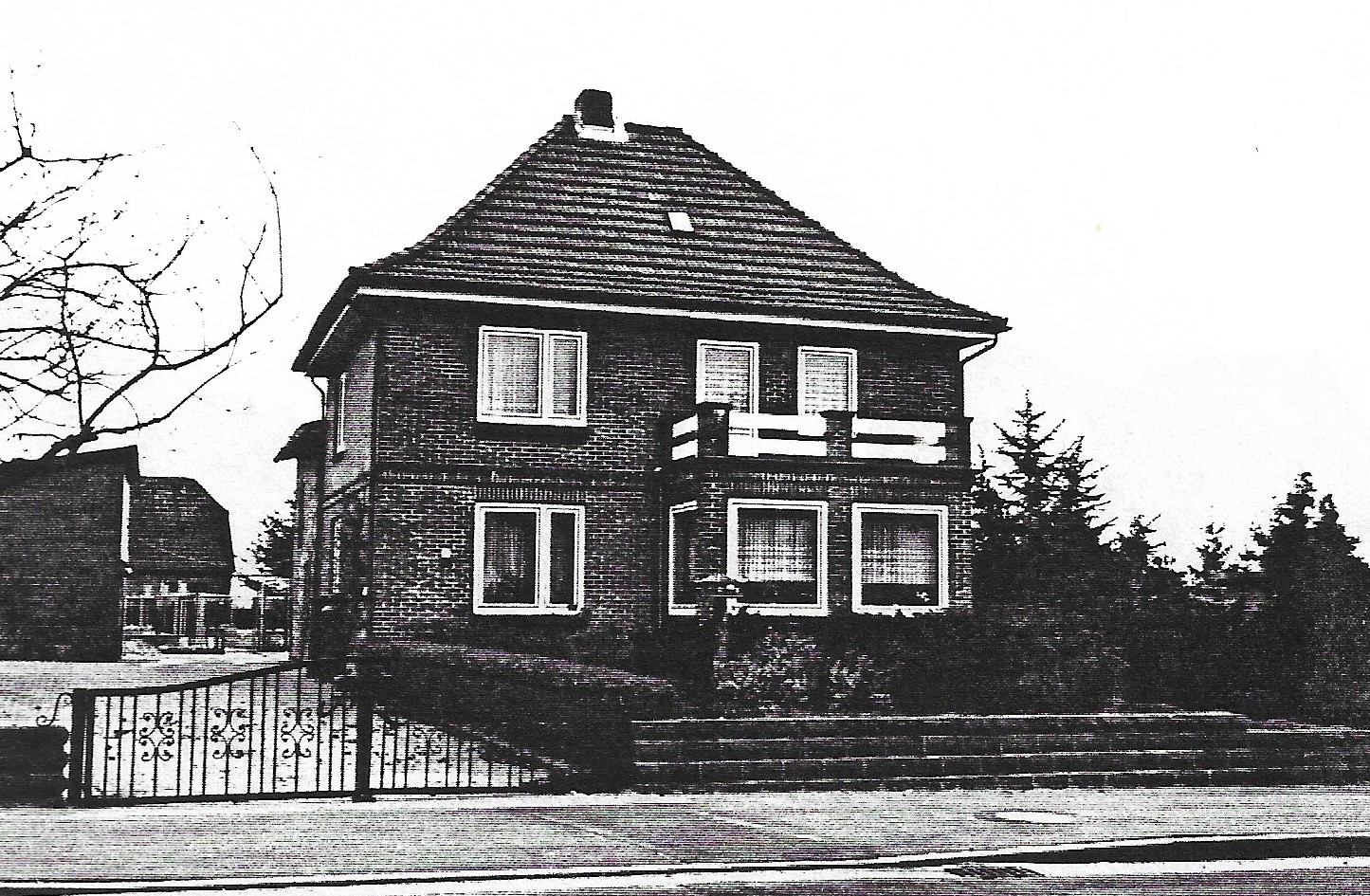

Dieses Bild wurde zur Verfügung gestellt von der heutigen Besitzerin (seit 2020). Sie hat es von der Vorbesitzerin und Erbin Adeltraut Rahlfs, geb. Trede, erhalten. Auf dem Bild zu sehen, der Vater von Adeltraut Rahlfs: Hans Hinrich Trede.

Vorgeschichte: Gemäß den Aufzeichnungen im Beringstedter Archiv wohnt hier im Jahr:

1810 Jürgen Hadenfeldt (*1783) -kinderlos-

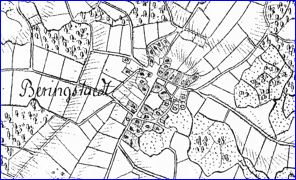

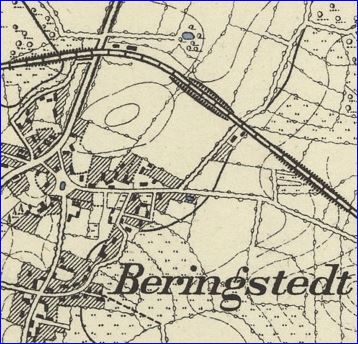

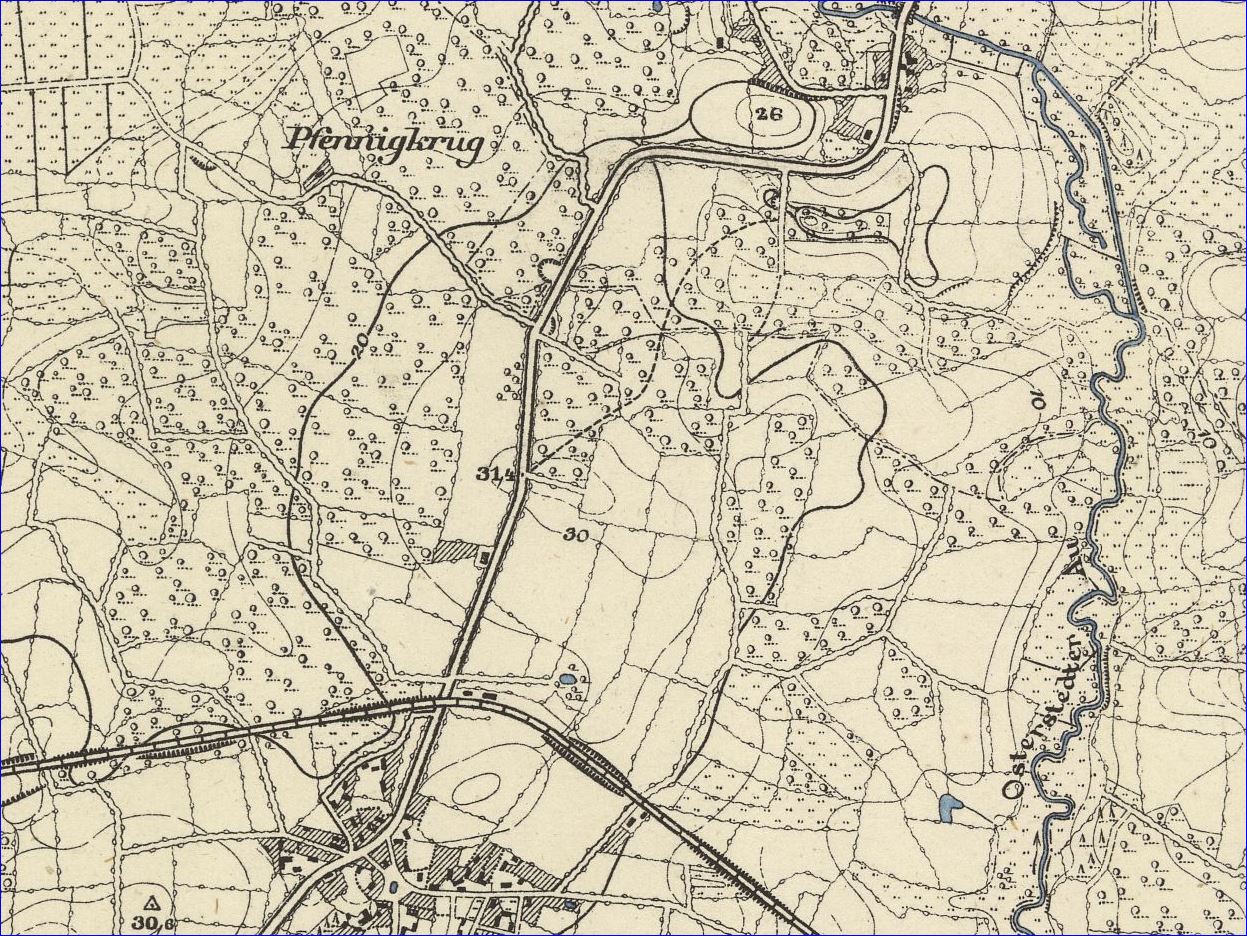

Auf dieser alten Karte von 1790 ist der Hof noch nicht vorhanden:

Die Bahnstrecke wurde erst 1877 fertiggestellt (siehe Bild nächste Seite).

Bei der Hofgeschichte `In der Marsch 7´ wird erwähnt, dass dieser um 1744 einem Jürgen Hadenfeldt gehörte. Es wäre somit möglich, dass der oben genannte, ebenfalls mit Namen Jürgen Hadenfeldt, ein naher Verwandter (evtl. der Enkel) gewesen sein könnte, der hier ein Haus (mit kleiner Bauernstelle) bauen ließ. Auf vielen Höfen war es üblich und den Vorbesitzern auch oft wichtig, dass der Name auf dem Hof erhalten blieb.

(Schriftliche Nachweise hierfür müßten jedoch in den Kirchenbüchern von Schenefeld nachgeforscht werden, falls möglich! Manchmal wurden Nachkommen auch aus der weiterläufigen Familie als Nachfolger eingesetzt, z.B. bei Namensgleichheit -siehe hierzu die Hofgeschichte Kaltenbach-. Bisher ist diese Annahme jedoch reine Spekulation bis neue Fakten auftauchen).

----------------------------------Auszug aus der Hofgeschichte: Friedenstraße 19--------------------------------

Claus Hadenfeldt *1744 + 5. Juni 1794 wurde 1765 Besitzer des Hofes Friedenstr. 19 er heiratete

in 1. Ehe Wiebke Ott, Maisborstel + 10.01.1777

2 Töchter: Antje *17.12.1767 sie heiratet Ehler Holm

Margaretha *03.03.1774 bleibt ledig + 1808

Zweite Ehe mit Antje geb. Rohwer aus Breiholz

6 Kinder: Claus *14.08.1780 heiratet 1807 Trina, die Tochter des Dingvogts siehe Friedenstraße 23

(war er der Vorbesitzer ?) Jürgen *04.05.1783 +1865 82 Jahre alt. Er war 11 Jahre Soldat. Seine Nachkommen sind ausgewandert.

(vielleicht deshalb, wie oben erwähnt ohne Kinder) ?? Aber das bleibt vorerst Spekulation !!!

Hans *31.05.1785 verheiratet 1808 mit Elsche Karstens siehe: 3. Hofstelle Hadenfeldt (Friedenstr. 16 -heute Solterbeck-)

Eva *08.12.1787 heiratet Samuel Ott, stirbt früh

Wiebke *10.10.1791 bleibt unverheiratet

Trina *05.11.1794 heiratet Cl. Trede aus Todenbüttel. Sie hatten eine Landstelle in Gokels, 1842

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es kann sich bei dem Vorbesitzer ja auch um einen anderen Zweig der Hadenfeldt-Dynastie handeln, denn der Familienname hat sich in der Gegend weit verbreitet.

Weitere Fakten zur Hofgeschichte Osterhof

… Margaretha Hadenfeldt (Wer sind ihre Eltern ???)

Als Besitzer folgt:

Hans Detlef Ruge *1837 +1875 verheiratet mit Margaretha Hadenfeldt (Osterhof)

Sie bleiben kinderlos

---------------Vorgeschichte des H. D. Ruge------------siehe Hofgeschichte In der Marsch 7--------------------

Vater: Hans Detlef Ruge *1803 +1875 verh. mit Margarethe +1842, geb. Lüthje

Er ist der erste aus der Familie Ruge, der in den Kirchenbüchern der Kirche Todenbüttel (gebaut 1863) auftaucht, als Verstorbener im Jahr 1875. Alle Ruges vor ihm müßte man in den Kirchenbüchern der Schenefelder Kirche nachforschen lassen.

Sie haben 4 Kinder: Wiebke *1829 verh. mit Claus Ott, 2. Ehe mit Johann Ott (Bruder zu Claus)

Claus *1831 -Hoferbe- In der Marsch 7

3. Kind: Hans Detlef *1837 verh. mit Margaretha Hadenfeldt (Osterhof)

Eggert *1839 verh. mit Liesbeth, verwitwete Rohwer (Hamweddel)

Die Mutter Margarethe starb bereits 1842 und Hans Detlef Ruge (Vater) heiratet

in 2. Ehe Tine Hadenfeldt (1813-1889). Mit ihr hat er zwei weitere Kinder:

Margarethe *1846 verheiratete Holm in Nienbüttel

Jacob *1852 + 1882

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortsetzung Hofgeschichte, Osterhofer Weg 14

Auf dieser Karte von 1880 ist das Wohn- und Wirtschafts-Gebäude direkt an der Bahnlinie eingezeichnet:

… (Adeltraut Rahlfs besitzt noch den Kaufvertrag von damals. Diesen übersetzt sie bei Gelegenheit aus der alten deutschen Schrift und stellt ihn dann zur Verfügung)

Aus dem bereits übersetzten Teil dieses Kaufvertrags (bisher nur 1 Seite) geht hervor, dass H. D. Ruge und seine Frau Margaretha ihre Kathe mit 13 ha und 43 ar Landfläche ihrem Neffen und Landmann Hans Trede für 4000 Mark als Verlehnt verkaufen.

Nächster Besitzer ist demzufolge:

1891 Hans Trede verheiratet 1892 mit Anna Margaretha, geb. Sierks

aus Süderrade

4 Kinder: Hans Detlef *9.11.1892

Margaretha

Wilhelmine

Katharina

Dorf- und Schulchronik 1, Eintrag für 1910: In Beringstedt waren 37 Reisekinder untergebracht. Davon blieben 20 Mädchen und 11 Knaben bis zum 14. Oktober hier. Durchweg haben die Kinder sich gut betragen. Landwirt Trede Osterhof hat seinen Reiseknaben behalten. Die kath. Reisekinder erhielten von Frl. Semrau Unterricht in Religion. Den ev. Reisekindern erteilte Frl. Haupt Unterricht

1927 Hans Detlef Trede verheiratet (1927) mit Alwine, geb. Hadenfeldt

aus Lütjenwestedt

4 Kinder: Hans Hinrich *1928

Claus *1929

Paul *1930

Hermann *1936

Im Monat Dezember 1931 wurde die Chaussee von R. Rubien nach Osterhof begonnen. Sie wurde von den Bauern, die ein Grundstück an dem Wege haben und …?... fertiggestellt. Die Aufsicht führte Claus Hinrichs, Landmann. Die Steine lieferten die Landwirte. Die Steine kamen aus Hademarschen. Es waren ungefähr 70 cbm. Sie Kosteten 105 RM. Die Seitengräben grub Hr. Betka. Die Chaussee wurde Ende Januar vollendet.

27.10.33 Der Altenteiler Hans Trede starb in der vorigen Nacht.

1950 Hans Hinrich Trede verheiratet mit Helga, *1929, geb. Freese, aus Osterstedt

Kind: Adeltraut *1950

1958/59 wird ein Teil vom Garten verkauft (Osterhofer Weg 10). Hier bauen Frieda und Claus Schrum ein Einfamilienhaus. Sie hatten zuvor für einige Jahre die Gastwirtschaft, Steinbergstraße 20, gepachtet und danach in Sierk´s Kate gewohnt.

1975 wird Tochter Adeltraut Besitzerin.

Sie baut 1974 auf dem Grundstück im ehemaligen Garten, heute Osterhofer Weg 12, ein Einfamilienhaus (Bungalow). Verkauf 2013 (Paulsen)

Adeltraut Rahlfs, geb. Trede, wohnt in Lohbarbek. Ihr Vater verstarb 2003 und die Mutter, Helga Trede, wohnte noch bis 2019 alleine im Haus. Ihre verbliebene Lebenszeit (+2021) verbrachte sie in der Pflegeeinrichtung CURA, Hohenwestedt.

2020 folgt als neue Besitzerin: Tanja Nielsen

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

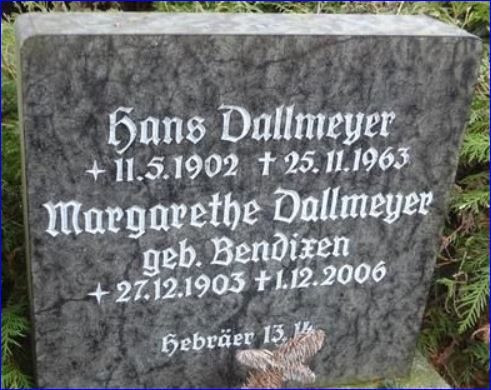

Hinter der ehemaligen Schlachterei im Pfennigkrug liegt in 2. Reihe dieses Haus.

Es wurde 1927 (gemäß Eintrag in der ersten Schulchronik -Seite 203-)

gebaut von Hans Dallmeyer *1902 als Altenteilerhaus für die Eltern,

nachdem er und sein älterer Bruder Johannes Dallmeyer *1899 die Holzschuhproduktion im Nachbarhaus Saar 2/Pfennigkrug 1 von ihrem Vater Dierk übernommen haben.

…

Als ihr Mann verstarb, lebte Frau

Margarethe Dallmeyer

noch viele Jahre allein in diesem Haus. Als es im hohen Alter dann nicht mehr alleine ging, zieht sie zu ihrem Sohn Wolfgang in das Haus Steinbergstraße 4. Hier wurde eigens für sie ein Zimmer angebaut. Sie stirbt im Hohen Alter von 103 Jahren.

Das Haus wird verkauft an den Nachbarn und Schlachter

Willi Schröder.

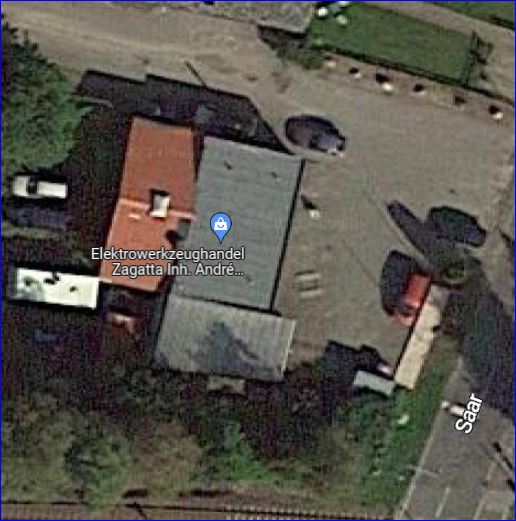

google maps 2023

google maps 2023

Da nur ein schmaler Gang zum Haus -in der 2. Reihe liegend- führte und die davor befindliche Schlachterei sich mit der Zeit erheblich vergrößert hatte, war der Kauf des Hauses Pfennigkrug 3 nur logisch, denn sie lagen mittlerweile eng zusammen.

Dann ging der Besitz über an

Rolf Trede dieser vermietet das Haus seitdem.

…in der Kate wohnte bis 2024 ein Mitarbeiter (Herdenmanager), der bei Heiko Wendell-Andresen auf dem Hof arbeitete. Da seine Frau keine Verlängerung für ihren Aufenthalt in Deutschland bekam und lieber wieder zurück in ihre Heimat wollte, ging er selbstverständlich mit.

- Jetzt (2025) wohnt eine andere Familie zur Miete in diesem Haus.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Pfennigkrug

Flurnamen-Erklärung:

Pennikroog auch Penningkroog oder Pennikrooch. Penni = Pfennig, wahrscheinlich Steuerpfennig, auch sonst in FN häufiger z.B. Pennigborg, Pennigwisch, Pennigdiek. Mit pennen oder Pennbroder hat der Name nichts zu tun. Kroog oder krooch = Ecke, Winkel.

Das hier ein Krug = Gasthaus gestanden hat, bei dem man einen Pfennig für die Benutzung

des Weges nach Lütjenwestedt zu zahlen hatte, ist ganz unwahrscheinlich, denn dieser Weg wäre die meiste Zeit des Jahres nicht passierbar gewesen.

Wahrscheinlich stand hier ursprünglich eine Hütte oder ein Stall bzw. ein Unterstand für den Dorfhirten o.ä.

Auf dem heutigen Hof gibt es eine starke Quelle mit sehr gutem Wasser. Mag sein, daß dieser Hirte dann einem Vorbeikommenden etwas von dem guten Wasser zum Trinken angeboten hat, denn Gesellschaft für ein kleines Gespräch war ja schon immer willkommen, wenn man den ganzen Tag alleine ist.

Eine alte Karte von 1880 zeigt, dass bis dahin im Pfennigkrug nur ein einziges Haus gestanden hat.

Laut einer Aufstellung waren hier folgende Personen Hausbesitzer:

1870 Christian Sievers Kinder: Lene

Claus

Carl wohnte später Saar 37

August wohnte später Im Eck 6

Dann folgten: Heinrich Alpen Kleinbauer. Zuvor (um 1874) war er Knecht bei der Familie Bruhn

Johann Schröder

Johann Schröder d. Jg.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Wiekhorn Das Haus vom ehemaligen Dorflehrer Göttsche

Zum Ende seiner Dienstzeit als Dorflehrer und Leiter der Beringstedter Schule, ließ Max Göttsche 1950 auf dem Wiekhorn, an der `Grenze´ zu Todenbüttel (siehe grüne Linie) für sich und seine Familie ein Haus bauen.

Damals gab es noch keine Straßennamen. Diese wurden erst 1980 festgelegt. Deshalb wird der Ort, wo der Dorflehrer Max Göttsche -zu seiner Pensionierung- ein neues Haus bauen ließ, nach dem Flurstück Wiekhorn benannt. Dieses Flurstück (Wald) wurde im Allgemeinen wohl auch Wichhorn ausgesprochen. Heute heißt die Straße Pfennigkrug.

Bis zu diesem Zeitpunkt (1950) wohnte Max Göttsche mit seiner Familie in der von der Gemeinde Beringstedt zur Verfügung gestellten Dienstwohnung im Schulgebäude auf dem Schulberg. Diese Wohnung war im Erdgeschoß und hatte einen direkten, innenliegenden Zugang zu den Klassenräumen. Der zweite Lehrer hatte eine Dienstwohnung im Dachgeschoß.

---------------------

In der Dorf- und Schulchronik, die der Lehrer Max Göttsche gemeinsam mit seinen älteren Schülern ab 1930 angefangen hat zu erstellen und die er bis zu seiner Pensionierung 1950 geführt hat, steht geschrieben:

5. Mai 1950 Der Bürgermeister Hans Harms überbringt mir in den Abendstunden die Pensionierungsurkunde. So scheide ich also von dieser Schule, an der ich 36 Jahre und einen Monat arbeiten durfte.

23. August 1950 Ich konnte mein Eigenheim, das zum 1. Mai fertig sein sollte, endlich beziehen. Die Gemeinde Beringstedt schenkte mir die eichene Haustür mit der Inschrift:

Max Göttsche

1914 Lehrer 1950

24. August 1950 Ich übergab meinem Nachfolger, Lehrer Wächtler, die Dienstwohnung. Der Abschied aus dem Schulhause in dem ich viel, sehr viel Freude und auch Herzeleid erlebt habe, wurde mir doch etwas schwer.

Beringstedt, Wichhorn, 25. August 1950 gez. Max Göttsche

---------------------------------

Einige Klassenfotos mit ihm und seinen Schülern und Schülerinnen aus den 1920er Jahren.

Eine Musikalische Grundbildung seiner Schüler war ihm sehr wichtig. So sorgte er dafür, daß neben Mundharmonikas auch Geigen und andere Musikinstrumente für die Schüler gekauft wurden.

Über den Lehrer Max Göttsche läßt sich noch berichten, dass er nicht bestechlich war. (Info von Frau Gertrud Keller)

Eine Aufnahme um ca. 1922 zeigt den Dorflehrer Max Göttsche in seinem Garten vor der Veranda seiner Dienstwohnung:

Max Göttsche *1885, Sohn des Bauern Markus Göttsche in Rade bei Kellinghusen, kam 1914 von Blumenthal nach Beringstedt.

Verheiratet mit Magdalena Göttsche *1892, geb. Hamann

Kinder: Helmi *1915 +2008 blieb ledig

Christian *1918 +1918

Margareta *1919 +2006 verheiratet mit dem Lehrer Hugo Reimer

Günter *1926 +1945

Die Tochter Margareta Göttsche (kurz Marga genannt, Lehrerin, später verheiratete mit dem Lehrer Reimer) war für ein halbes Jahr, von August 1944 bis Januar 1945, ebenfalls Lehrerin an der Beringstedter Schule.

Max Göttsche starb 1966 im Alter von 81 Jahren.

Seine Tochter Helmi Göttsche war Organistin (in Schenefeld, Gokels und Reher) und wohnte bis ins hohe Alter in ihrem Elternhaus im Pfennigkrug 12.

Nächster Haus-Besitzer: Glodde

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

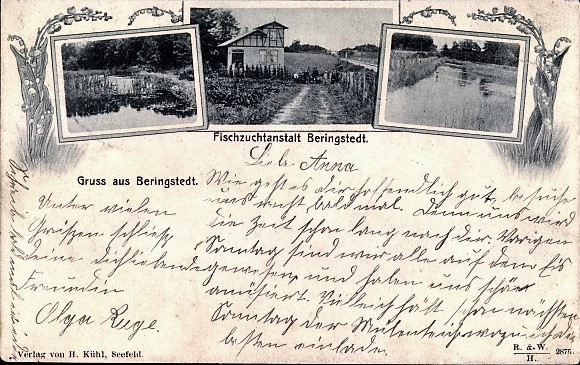

1877 Erste Erwähnung in der Grundsteuerrolle des Landesarchivs. Eine starke Quelle in der Nähe war zu einem Teich auf einer Waldwiese aufgestaut worden.

Grundstückbesitzer Jürgen Hadenfeldt (*1858) gründete hier eine Fischzuchtanstalt. Viele kleinere Zuchtteiche werden von ihm ausgehoben und angelegt, auch nördlich der Bahnstrecke. Die Fischzucht überläßt er dann dem Fachmann H. Ernsting. Hierfür wird 1906 direkt an der Bahnstrecke eigens ein Wohnhaus mit Fischkeller gebaut.

Ansicht ca. 1910 Ansicht ca. 1962/66

Später auch als `Fischerhaus´ und `Beringstedt, Haus No. 80´ bezeichnet und in alten Unterlagen geführt (als es noch keine offiziellen Straßenbezeichnungen und Hausnummern gab).

Durch das natürliche Gefälle wird das Wasser in den Fischkeller geleitet, wo in mehreren Bassins die Fischbrut herangezogen wurde.

H. Ernsting ist 1906 Aussteller auf der Weltausstellung in Mailand und präsentiert hier neben seinen präparierten Fischen auch eine Reihe `schädlicher´ Wassertiere. Jürgen Hadenfeldt (Landmann und Fischzüchter) wird hier als Mitarbeiter benannt.

Im Bericht zum Bahnhof von Beringstedt kann man nachlesen, dass am Bahnhof oft Fische für den Fischzuchtbetrieb angeliefert wurden.

Nach kurzer Zeit gibt H. Ernsting den Fischzuchtbetrieb jedoch auf und zieht nach Seefeld.

Die `Hadenfeldsche Fischzüchterei´ (im Volksmund so genannt) diente dann als Unterkunft für Kieler und Hamburger Jagdpächter. Der Kieler zog kurz darauf nach Rehheide und der Hamburger Pächter Paul Knoop wohnte hier ebenfalls nur für kurze Zeit, weil er es vorzog im Dorf zu wohnen, anfangs in Schühmann´s Gasthof (später Lenschow) und dann im Altenteilerhaus des Hofes Bruhn (diese Information hat Otto Bolln (*1900) aufgeschrieben, denn als Junge diente er dem Herrn Knoop oft als Helfer, wenn dieser in Beringstedt verweilte und hier zur Jagd ging. Desweiteren berichtet er, daß hier auch der

Es folgten Förster Gundlach und danach der Förster Collande (aus der Blohmschen Wildnis bei Glückstadt), die für einige Zeit hier gewohnt. Sie blieben jedoch nicht lange und

Familie Kruse folgte als Mieter.

Ab 1914 dient die Fischerei dann als Unterkunft für die Flüchtlings-

Familie Orlowsky, aus Stallupönen, Ostpreussen. Nach der Befreiung (durch Hindenburg) zogen diese jedoch bald wieder zurück in ihre Heimat.

…

1920 – 28 Gertrud, geb. Eckert, und Otto Preusse Fischzüchter

1928 – 34 Robert Pabelick Geflügelzüchter

Am 15.9.1930 war bei R. Pabelick Auktion. Die Preise waren gut.

Sohn: Willi Pabelick

1934 – 39 Wilhelm Voss Rentner aus Nordhastedt

1939 - 51 Karl Voss Zimmermann. 1951 ausgewandert nach San Mateo, Kalifornien, USA.

1951 wird der Fischkeller in der Gebäudesteuerrolle gestrichen. danach: Geflügel, Torfraum, Stall, Gemüsegarten

Einigen älteren Beringstedtern ist ein als `Hühner Voß´ benannter Besitzer noch in Erinnerung.

1961 – 63 Georg Tertel Maschinist aus Hamburg

1963 – 90 Elly und Rudolf Heinrich aus Hamburg. (Inzwischen verstorben)

1990 – 2016 Ehepaar aus Hamburg

2016 Ehepaar, zugezogen aus Glückstadt..

Nach langer Nutzung als Ferienhaus wird es heute wieder dauerhaft bewohnt. Durch die vielen Um- und Anbauten hat es heute kaum noch Ähnlichkeit mit den gezeigten Bildern.

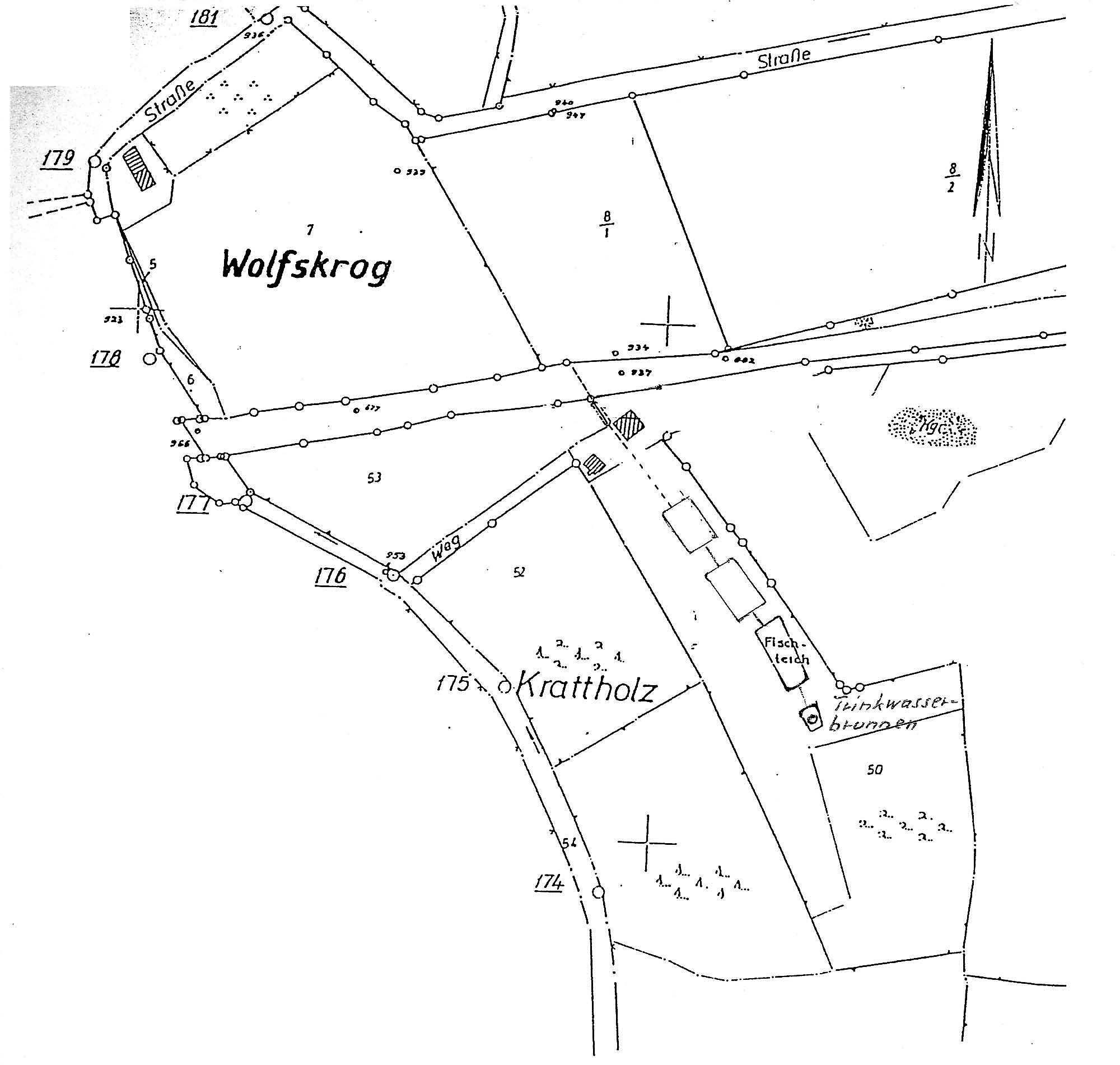

Dies ist ein kleiner Ausschnitt der Flurkarte (Stand 1965), die Herr E. Marxen gemeinsam mit Lena Putzke beschriftet hat.

Der heutige Weg `Reiherstieg´ hatte damals noch die Bezeichnung `Kummerfeld´. Diese Bezeichnung stammt wohl noch aus sehr alter Zeit, als es hier in der Nähe die `Simeonklus´ gab (Klausnerei, bis ins 16. Jh.), denn in der Nähe wurden Ausgrabungen vorgenommen und es gab hier einst eine Begräbnisstätte. Das beweisen der Fund eines Skeletts aus sehr alter Zeit und Urnenfunde, die hier gemacht wurden (Dokumentiert im Landesarchiv in Schleswig). Ob der der alte Name Kummerfeld, der bis in die 1960er Jahre Bestand hatte (siehe Karte, Mehrzweckhalle) und mit der Festlegung der Straßennamen im Jahr 1980 dann den Namen Reiherstieg bekam, aus dieser Zeit stammt, ist nicht überliefert.

Auch führte einst (bis 1938) eine Brücke über die Bahnlinie im `Wulfskrog´ (alter Flurname). Heute sind auf beiden Seiten der Bahn nur noch die Dämme und ein paar bewachsene Mauerreste zu erkennen.

Der Weg zur Fischzüchterei lag direkt an der Bahnlinie. Man kam vom Mückenhörn her zu diesem spitz zulaufenden Grundstück Reiherstieg 1. Dieser Weg verschwand nach der Flurbereinigung 1974, ebenso wie der 2. Bahnübergang (Mückenhörn/Holsten), dort, wo heute die Sandkuhle ist.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. Vermutlich um 1900

Gebaut von …?

google maps 2025

1926 kaufte es Hermann Holm aus Haale von dem Vorbesitzer (oder Erben). Er ist der Bruder zu Jürgen Holm, der das Haus gegenüber `Saar 36´ im Jahr 1927 kaufte.

Hermann Holm selbst wohnte nie hier. Es wurde vermietet. (Sein Großneffe weiß heute -2025- nicht mehr, wer hier alles als Mieter gewohnt hat). Er starb 1949.

Vogelschießen (Kinderfest) in Beringstedt um ca. 1955 - 60. Wilma Illing, Lehrer Ehlers und die Königskinder …

Dabei wurde auch das Haus von Maler Carl Sievers (links) und nebenan das Haus von Hans Wilhelm Holm mit aufgenommen. Es war zu dieser Zeit vermietet.

Dieses Bild wurde von Bernd Holm (Haale) zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um die Rückwärtige Ansicht des Hauses. Er wohnte zu der Zeit hier mit seinen Eltern. Das gelbe Mofa gehörte ihm.

Als Hermann Holm starb 1949 verstarb, erbte das Haus

Hans Wilhelm Holm

Nach umfänglichen Renovierungsarbeiten ist er hier

1963 mit seiner Familie eingezogen.

1995 erbt sein Sohn Jan Holm (*1966) das Haus.

Das Haus wurde neu verblendet und auch das Dach wurde erneuert. (Siehe Bild am Anfang dieses Berichts).

Ab 07/2004 bis zum Verkauf 03/2010 wurde es vermietet.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

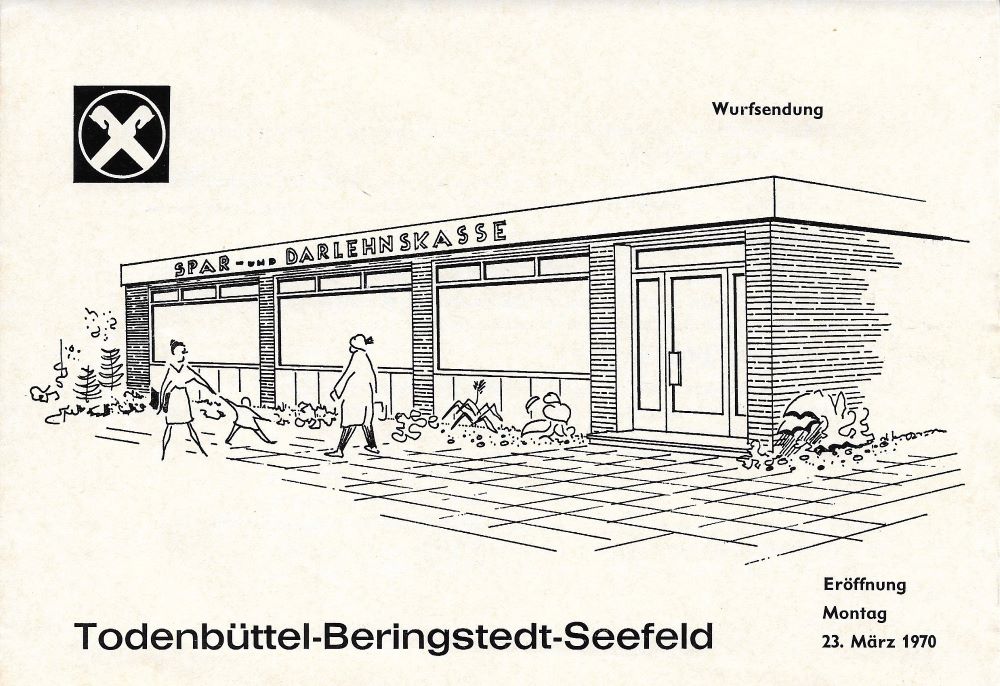

Spar- u. Darlehenskasse später: Raiffeisenbank

-Verband der schleswig-holsteinischen landwirtsch. Genossenschaft e.V.-

Dieses Bild wurde 2025 von Inka Narwutsch zur Verfügung gestellt. Den Weg `Am Ellerrehm´ gibt es noch nicht.

Bevor der Raiba-Turm und das Bankgebäude gebaut wurden, stand hier bereits ein schwarzer Holzschuppen. Dieser diente wohl schon länger als Lagerschuppen für Düngemittel und andere Waren. Wofür genau ist jedoch auch bei den älteren Mitbürgern nicht mehr bekannt. Nur, dass nach dem 2. Weltkrieg die eingesammelten Wehrmachts-Sachen hier eingelagert wurden. Nach Erzählung eines älteren Beringstedters (Erh. Marxen, der dies jedoch ebenfalls nur erzählt bekam), nutzte sie einst den jugendlichen Buben als Gelegenheit hier einzudringen, um einige dieser gesammelten Sachen wieder herauszuholen.

Nachdem der Müller Hans Bock in Ostermühlen in den wohlverdienten Ruhestand ging, wurde hier -in der Mitte von Beringstedt- eine Mühle eingerichtet. Diese benötigte jetzt keine Wasserkraft mehr zum Mahlen, denn sie wurde elektrisch betrieben. Auf den einzelnen Bauernhöfen war es einst üblich, dass die geernteten Getreide-Garben auf dem über der Diele liegenden Boden gelagert und im Winter dann auf der Diele gedroschen und in Säcke abgefüllt wurden. Diese fuhr man anschließend zur Mühle um das Getreide mahlen zu lassen. Dann kamen die ersten Mähdrescher (z. B. bei Ernst Butenschön, Eduard Voß und Claus Hadenfeldt) und erleichterten diese anstrengende Arbeit.

Als von der Genossenschaft dann ein Trocknungsturm gebaut wurde und in Betrieb ging, kam es in der Erntezeit sogar zu erhöhtem Andrang bei der Anlieferung des Getreides, da die Ernte bei allen Landwirten zur gleichen Zeit eingebracht wurde. So erlebte es Herr Marxen, dass es manchmal sogar bis tief in die Nacht hinein zu einer langen Schlange vor der Annahmestelle am Turm kam. Auch die Landwirte aus der näheren Umgebung lieferten hier ihr Getreide an. Herr Lübke war von der Genossenschaft hier angestellt und überwachte bzw. notierte die ein- und ausgehende Ware. Er war auch zuständig für die Wiegescheine, die hier abgegeben wurden für die abgewogenen Düngemittel etc. Diese Lade-Waage befand sich auf der Südseite der Gastwirtschaft Ott.

Dann wurde bei einer Genossenschafts-Versammlung der Neubau der Geschäftsräume für die Spar- und Darlehenskasse beschlossen. Diese befanden sich zuvor im Haus Steinbergstraße 7 und ihr Geschäftsführer hieß Herbert Jürß.

Im März 1970 wurde das neue Gebäude eröffnet. Es liegt nun nördlich der Bahnlinie (Anbau an den Lagerschuppen, siehe Bild oben)::

Zur Vorgeschichte der Spar- und Darlehenskasse siehe auch die Hausgeschichte Steinbergstraße 7:

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Spar- und Darlehenskasse am 22.11.1951 stand die Rendantenwahl auf der Tagesordnung. Die Versammlung entschied sich für Herbert Jürß aus Rendsburg. Zuvor hatte Hans Greve diese Aufgabe, auch die Spar- u. Darlehenskasse befand sich in seinem Haus, Steinbergstraße 16.

Um für die Spar- und Darlehenskasse neue geeignete Räume zu schaffen wurde 1952 eigens ein Haus in der Steinbergstraße 7 gebaut, in das der neu gewählte Rendant Herbert Jürß mit seiner Frau Irmi einzog.

Weiteres zur Raiffeisen-Genossenschaft:

Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts bildete sich in Deutschland die Raiffeisen-Genossenschaft. Sie übernahmen das Warengeschäft für Düngemittel und Saatgut etc., die für die Landwirtschaft gebraucht wurden. Viele Landwirte hatten sich dieser Genossenschaft angeschlossen und Anteile gekauft, denn sie brachte viele Vorteile mit sich. Die Zahlungen für die Waren, die auf dem nahe-liegenden Bahnhof in Waggons angeliefert wurden, rechnete man über die Spar- und Darlehenskasse ab. Dies war bereits seit längerer Zeit so. Auch die Meierei-Genossenschaft hatte bereits im Jahr 1935 die bargeldlose Zahlung des Milchgeldes eingeführt und allmählich wurde dies zum täglichen Geschäft.

Der nachfolgende Kartenausschnitt (von den 1960ern) zeigt das Gelände der späteren Raiffeisengenossenschaftt. Hier noch ohne Trocknungs- und Silotürmen. Auch auf dem nördlich der Bahn gelegenen Gelände beim Bahnhof sind noch keiner Lagerschuppen gebaut.

Das folgende alte Rechnungsbuch aus den 1920er Jahren wurde von Ingrid Martens zur Verfügung gestellt. Sie fand es bei Auf-räumarbeiten 2020 in den alten Unterlagen der Familie.

Ein Zeitungsartikel der Hohenwestedter Kreiszeitung vom 14.9.1974 berichtet folgendes:

Zusammenschluß brachte den Erfolg

Durch die zunehmende Motorisierung auf dem Lande und den sich immer stärker durchsetzenden Mähdrescher, sah man sich Ende der 1960er Jahre veranlaßt die Anlagen für die Getreidetrockung, sowie die Misch- und Mahleinrichtung zu erweitern. Sie wurden dringend gebraucht.

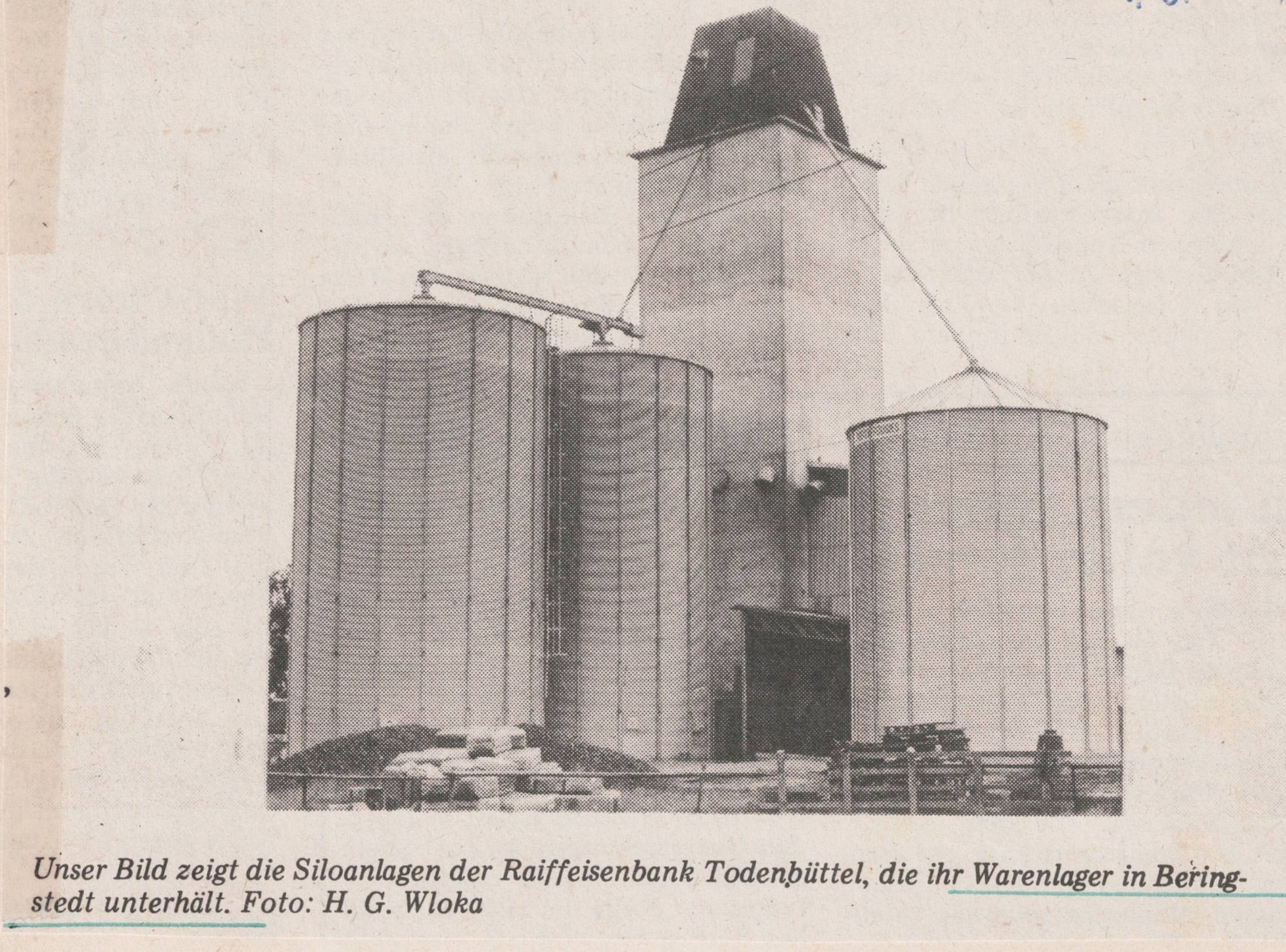

Bereits 1963 hatten sich die Spar- und Darlehenskassen von Beringstedt und Todenbüttel zusammengeschlossen. Dann kam Seefeld dazu und auch Osterstedt, Puls und Lütjenwestedt schlossen sich an. 1969 konnte man, aufgrund der Geldzuwachsraten, Modernisierungsarbeiten in den Geschäftsstellen Beringstedt und Todenbüttel durchführen. Eine Erweiterung der Siloanlage mit bis zu 2200 Tonnen Getreidelagermöglichkeit schloß sich an, verbunden mit einer Kühleinrichtung, von woaus das Getreide, wenn es gemahlen werden sollte, nicht vorgetrocknet zu werden brauchte.

Inzwischen war das 4-Augen-Prinzig eingeführt worden und so waren auch 2 Geschäftsführer mit gleichen Befugnissen hier tätig:

Hinrich Norden (Warengeschäft) und

Herbert Jürß (Bank)

Bilder aus Zeitungsberichten 1974 und 1975

Beim Trocknungsturm und als Lagerarbeiter waren hier beschäftigt: (Quelle: Erinnerungen von Erhard Maxen, Knöll)

Johann Schröder und

Hans Hinrich Trede (Osterhof).

Wilhelm Fischer. Dieser hatte bereits einen eigenen Lkw und sein Geschäft zu einem eigenen Fuhrunternehmen ausgebaut. Auch sein Schwager

Walter Sievers besaß einen eigenen Lkw …

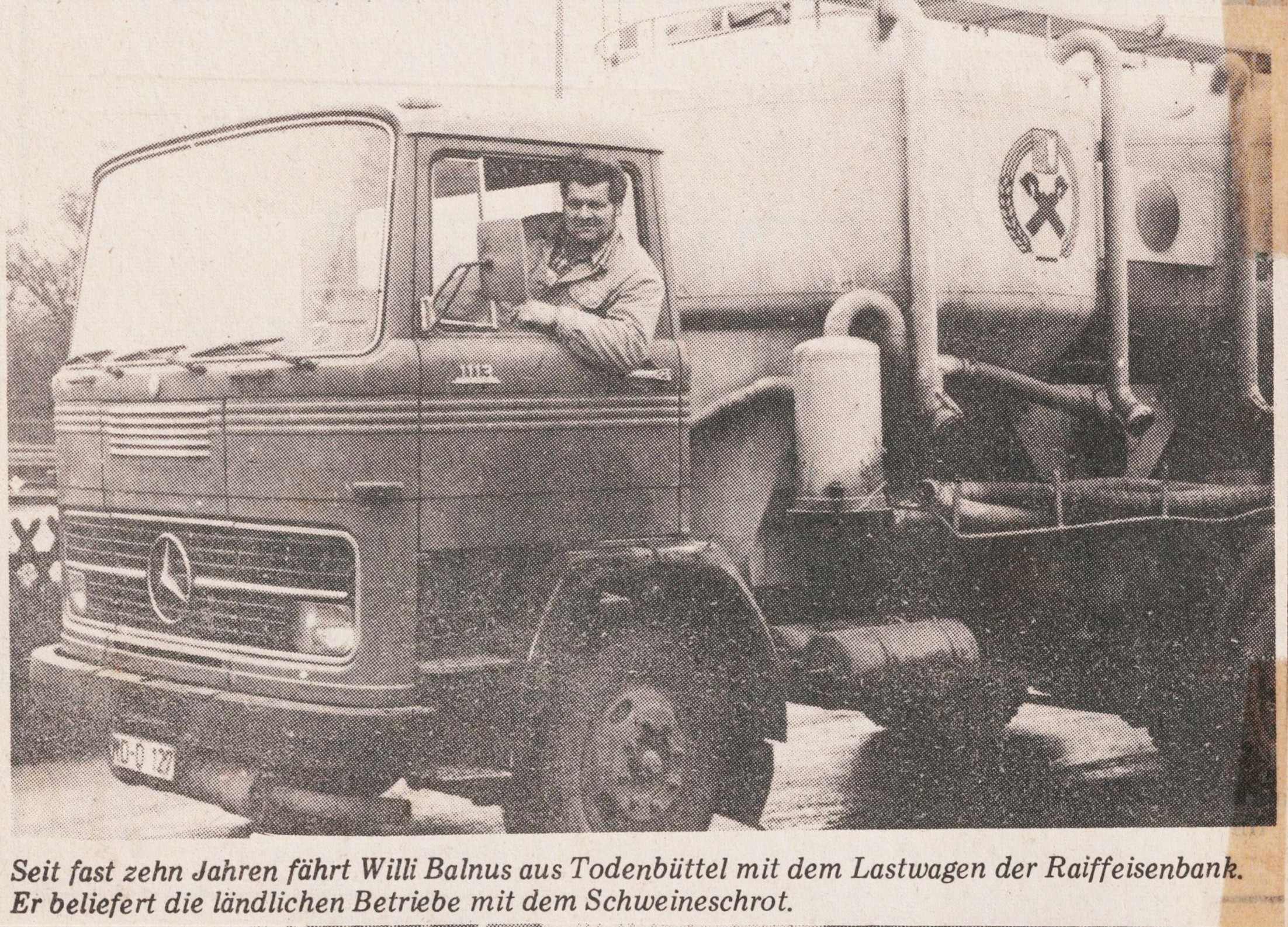

Ein weiterer Mitarbeiter war Willi Ballnus. Er war ein fröhlicher Mensch und wohnte in Todenbüttel. Er arbeitete zuvor bei der Todenbüttler Ziegelei. Er war nicht fest angestellt, hatte ebenfalls einen eigenen Lkw und fuhr die Waren zu den Kunden.

Auch der Pulser Heinz Tank war hier bei der Raiba-Genossenschaft beschäftigt.

Auf dem Bahnhofsgelände, auf der gegenüberliebenden Seite, das einst zum Bahnhofsgelände gehörte und auf dem anfangs Vieh und andere Waren verladen wurden (siehe Bahnhofsgeschichte), entstanden weitere Lagerschuppen für Düngemitteln und Saatgut etc. Das sich bei der anliegenden Bahnhofs-Gastwirtschaft (heute W. Quednau) bereits eine Lade-Waage befand, erwies sich hierfür als sehr hilfreich.

1973 florierte das Geschäft. Es wurden rund 4800 Tonnen Dünger, 5500 Tonnen Futtermittel, 1600 Tonnen feste Brennstoffe, 3400 Tonnen Treibstoffe und 2000 Tonnen Schädlingsbekämpfungsmittel verkauft.

Nicht nur die wirtschaftlichen Anlagen, auch der Verwaltungsapparat wurde praktisch durchdacht. In jedem Dorf mit einer angeschlossenen Geschäftsstelle ist ein Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied eingesetzt.

Vorsitzender des Vorstandes ist Max-Hinrich Martens, Todenbüttel,

Vorsitzender des Aufsichtsrates Hinrich Mehrens, Beringstedt,

Warensachbearbeiter für alle Bereiche ist Hinrich Norden, Seefeld.

Bankdirektor Herbert Jürß, Beringstedt,

beschäftigt sind 14 Büroangestellte und acht gewerbliche Mitarbeiter.

1974 wurde die Spar- u. Darlehenskasse umfirmiert in Raiffeisenbank eG

1975 nach einer freiwilligen 4mal jährlich stattfindende Qualitätskontrolle durch die landwirtliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) gab es die Note „sehr gut“ für das Schweine-Mastfutter und steht somit an der Spitze im Raiffeisenfutterring Schleswig-Holstein.

Von diesem Mastfutter, das mindestens 700 Gesamtnährstoffe auf einem Kilogramm aufweisen muss, werden jährlich 2700 Tonnen vertrieben und ohne Lagerzeit per Lkw an die landwirtschaftlichen Betriebe geliefert, wo es lose sofort in Silos gefüllt wird. Im Einzugsbereich Todenbüttel/Beringstedt betreiben etwa 50 Schweinehalter die Mast, wobei das „eigene Schweineschrot“ ein begehrtes Mastfutter ist. So berichtet es Hinrich Norden in einem Zeitungsartikel. Festzustellen wäre noch, daß der Trend der Schweinehaltung mehr auf die größeren Betriebe hintendiert. Auch ist die Zahl der Schweinehalter zurückgegangen, weil kleinere Betriebe die Mast teilweise oder ganz aufgegeben haben.

Anmerkung: Die Zeitungsartikel, teilweise mit Bildern, aus denen die vorstehenden Informationen und Bilder stammen, stellte Karin Wendell im Jahr 2025 für die Chronik zur Verfügung. Sie wurden in einem Ordner mit anderen Zeitungsartikeln, den ihre Schwiegereltern Hans und Christiane Wendell angelegt hatten, gesammelt und befindet sich heute in ihrem Besitz.

Auf dem folgenden Luftbild sind die an der südlichen Grundstücksgrenze vom Haus Illing (Birkenweg) befindlichen Lagerschuppen der Raiffeisengenossenschaft mit fotografiert worden.

Ein Bild aus dem Internet zeigt ebenfalls die ehemaligen Lagerschuppen:

Heute sind sie nicht mehr vorhanden. Die Lagerschuppen sind vor einigen Jahren abgerissen worden.

…

1998 brannte der hinter der Bank und vor dem Raiffeisenturm befindliche Lagerschuppen ab. Dieser Teil war zuvor bereits von der Raiffeisen-Genossenschaft verkauft worden und der neue Besitzer richtete hier einen

alles für `Eine-Mark-Laden´ ein.

Einige Zeit nach diesem Brand-Ereignis wurde die vor dieser Ruine liegende Raiffeisenbank-Filiale in Beringstedt nach Todenbüttel verlegt. Das ehemalige Bank-Gebäude wurde verkauft. Der neue Besitzer eröffnete hier ein neues Geschäft (Autoteile Seidel). Die dahinter liegende Ruine und der nicht mehr genutzte Turm bleiben für lange Zeit ein Schandfleck in Beringstedt. Auch nach der Versteigerung dieses Teils des ehemals zusammengehörenden Gebäudes ist hier bisher keine Besserung in Sicht.

Nur der vordere Teil wird weiterhin genutzt:

Autoteile Seidel

An der Südseite wird eine Werkstatt für Kfz-Reparaturen ausgebaut.

Heute (2023) befindet sich hier in diesen Räumen der Elektrowerkzeughandel von André Zagatta.

Die meisten Kunden bestellen hier heute ONLINE über´s Internet.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

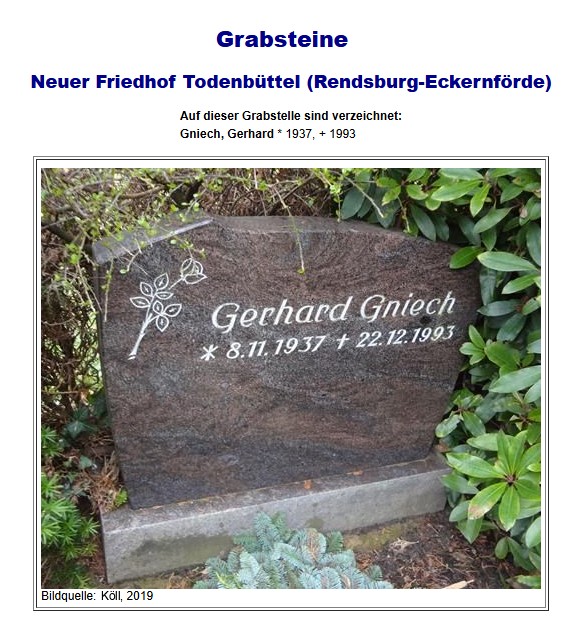

Lackierwerkstatt Gniech

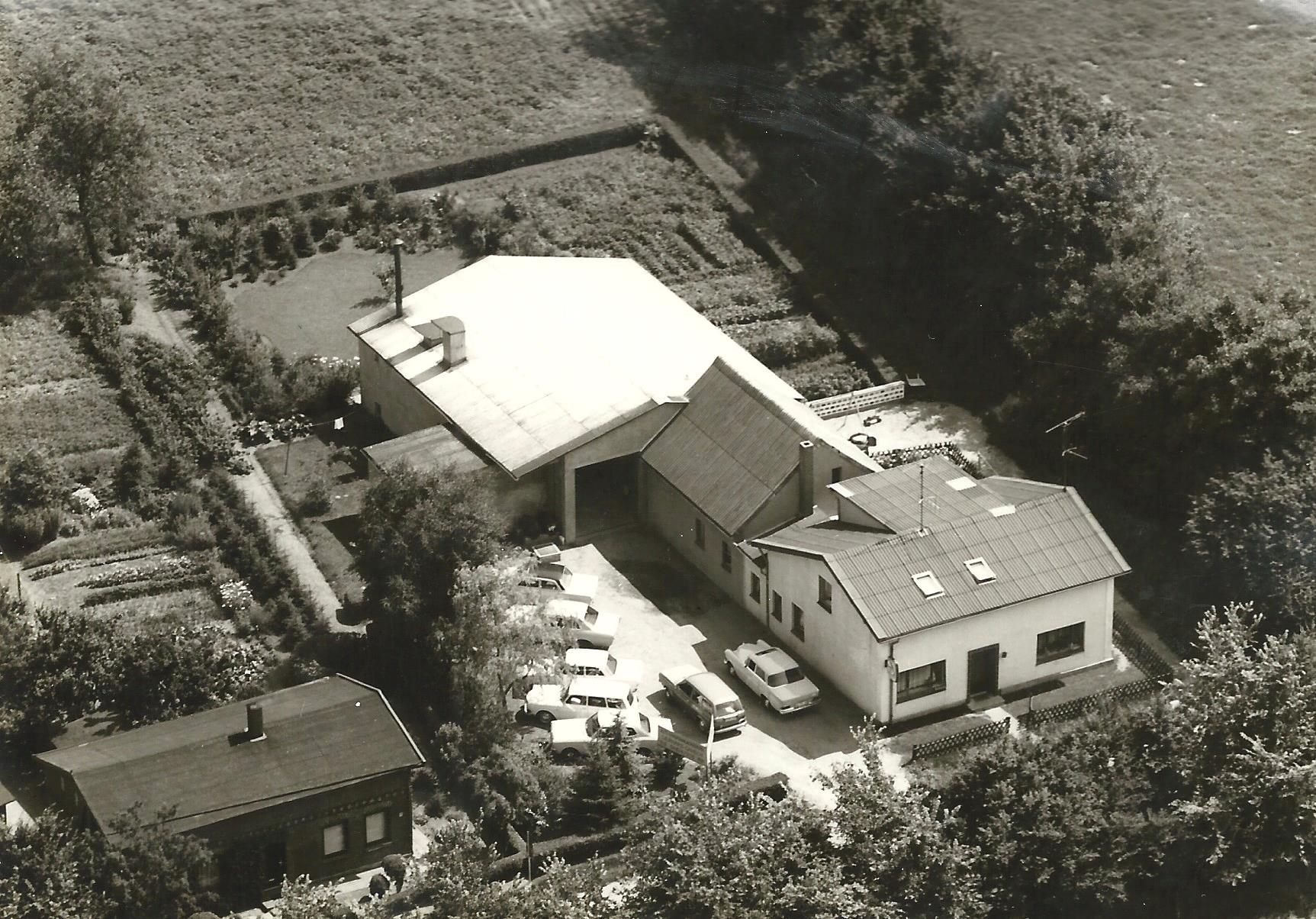

Baujahr ? Eine Luftaufnahme um ca. 1970/75

Der Holunderweg war noch kein Baugebiet.

Besitzer waren:

Familie Petsch ?

Oma Gniech war eine geborene Petsch. Der Dorfpolizist hieß Petsch. Er wohnte jedoch als Mieter im Haus `Alte Dorfstraße 1´.

Lt. Zeitungsartikel vom 14.7.1998: Frieda Gniech, geborene Petsch, *1908 in Massow (Hinterpommern), heiratet 1935, in Spechthagen, Willi Gniech.

Sohn Gerhard wird 1937 geboren. 1945 am Ende des Krieges gilt Willi Gniech als vermißt. Sie werden vertrieben und landen zunächst in Ostfriesland. Durch den Bruder Willi Petsch gelangen sie

1957 nach Beringstedt.

Am 14.7.1998 feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Familie G. Gniech (*1937) baute im Mückenhörn 3 ein Haus, dort wohnte die Familie zunächst mit 4 Kindern.

Gerhard Gniech betrieb weiterhin seine Lackierwerkstatt im Saar 43. Da die Geschäfte gut liefen, wurde ein neues großes Haus gebaut, Saar 49, wo er dann mit seiner Familie lebte.

Nachdem Herr Gniech verstorben war (+1993), lebte seine Witwe Annemarie Gniech gemeinsam mit ihrem Sohn in dem großen Haus. Einige Jahre später baute sie ein neues Haus im Holunderweg und verkaufte das große Haus, Saar 49, an den Makler Larsen und seiner Frau Jeanette.

Die Lackierwerkstatt übernahm

Jens Mertens.

Dieser baute später ein neues Gebäude im Schenefelder Gewerbegebiet. Die Werkstatt ist seitdem leer.

Das Haus wurde zwischenzeitlich mit einer neuen Fassade versehen.

Es wird verkauft und bekommt einen neuen Besitzer. Dieser vermietet die Wohnungen (DG u. EG).

Blick auf´s Haus vom Saar und Blick vom Holunderweg ...

...

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Saar 38

Das erste und älteste Haus auf dem Saar wurde um ca. 1855/60 gebaut. Bis dahin war das Land noch unbebaut.

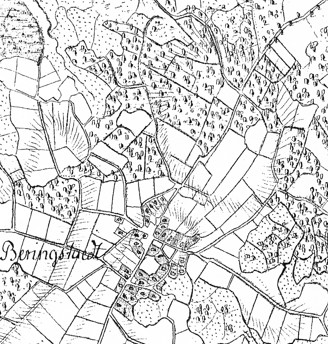

Dieser Kartenausschnitt aus dem Jahr 1795 zeigt den `Saar´ als er noch mit viel Wald bestanden war. Die Eisenbahnstrecke ist noch nicht gebaut und das Dorf Beringstedt ist ein reines Bauerndorf.

Aus: Alte Flurnamen Saar richtig Soor (plattdeutsch ausgesprochen), in der Fkt `Saar´. Soor = trocken, dürr, welk, vereinzelt auch Sor häufig als ON und FN, z.B. Söhren

Vor dem Bau der Bahnstrecke war das Haus `Saar 38´ ca. 25 Jahre lang das einzige nördlich von Beringstedt gelegene Haus, bis dann 1880 am Waldrand ein `Jägerhaus´ für den zuständigen Jagd- und Forstaufseher C. Gier gebaut wurde (Saar 21, heute Kleist).

Nachdem die Bahnstrecke fertiggestellt war (Fertigstellung 1877), änderte sich allmählich die Situation in Beringstedt. Mit dem verstärkt aufkommenden Vieh- und Düngehandel enstanden auf dem Saar viele neue Häuser und Handwerksbetriebe.

In der ersten Schulchronik wird im Jahr 1903 folgender Eintrag festgehalten, Seite 51:

Im Laufe des Sommers machte sich hier im Ort eine rege Anzahl mit Grundstücken bemerkbar. Die Witwe Evers verkaufte ihre Bäckerei für 12 000 Mark an ihren derzeitigen Geschäftsführer. Der Kaufmann Holst veräußerte seinen Besitz an Herrn Voß aus Gokels für 13 000 Mark. Den Besitz des Landmannes J. Sievers erstanden die Parzellenten Scheele für 2 600 Mark. Der Maurer Kroll verkaufte seine Kate an den Arbeiter Ruge, während er selbst wieder zwei Bauplätze erstand von dem Landmann C. D. Hadenfeldt, um dort Wohnhäuser aufzuführen. Den Besitz des Klempners Petersen erwarb der Gärtner Hinrichs aus Hanerau, um dort eine Gärtnerei anzulegen. Das Haus des Rentner C. Kock ging durch Kauf über an den Arbeiter Heesch für 4400 Mark. Der Viehhändler Wieben erwarb einen Bauplatz von dem Landmann H. Timm für 1000 Mark.

Demnach wohnte hier vor 1903 der Rentner C. Kock der sein Haus an den Arbeiter

Heesch verkauft.

… xxx ----------------

Wilhelm Bremer *1894 +1962 verheiratet mit Anna Sophie *1896, in Beringstedt, geborene Kroll, gestorben 1991 in Beringstedt. Sie wurde 95 Jahre alt und war die Tochter von Ernst und Trina Kroll, geborene Kock, ebenfalls in Beringstedt geboren. Ob es hier einen familiären Zusammenhang mit dem o.g. C. Kock gibt, müsste noch weiter nachgeforscht werden. (Die vorgenannten Daten stammen aus den Kirchenbucheintragungen Todenbüttel)

Wilhelm Bremer war Stellmacher und hatte seine Stellmacherei im heutigen Amselweg (Haus Nr. 1). Davor, an der Einmündung zum Amselweg, steht das Haus Heesch (Saar 38, später Tom Gladisch). Da die Frau vom Stellmacher Bremer eine geborene Kroll war und ihre Mutter wiederum eine geborene Kock, könnte hier eine Familiäre Verbindung zu dem vorgenannten Verkäufer C. Kock bestanden haben. Ihr Mann Ernst Kroll war Maurer und Bauunternehmer. Er hat viele Bauten in Beringstedt errichtet (Quelle: erste Schulchronik)

… xxx ---------------

Ein altes Bild vom SAAR, aufgenommen ca. 1956.

...

Das Haus `Saar 38´ wurde hier leider nicht mit aufgenommen. Es entstand jedoch auf Haushöhe.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Schlachterei mit Geschäft

google maps 2023:

(Haus und Gründstück rote Nr. 13)

Eigentümer: gemäß Mutterrolle (Archiv Beringstedt)

1906 Heinrich, Carl Otto Arbeiter Er baute 1912 ein Haus `Schulberg 4´

1908 Gosch, Wilhelm Bahnarbeiter

1911 Johannsen, Johann Fischer -Oberschiffahrtsamt-

1914 Bendix, Wilhelm Christian Schlachter

1920 Arthur, Christian Schlachter (Pächter) … alles unter Vorbehalt !!!

…gemäß Eintrag in der Dorf- u. Schulchronik

Mai 1932 Schlachter Nottelmann pachtete von Schlachter Bendix die Schlachterei

19.1.33 Schlachter Nottelmann fuhr Montag und Dienstag schon Eis.

Am 15. März 1934 zog Schlachter Mahn in die Wohnung von Nottelmann

2.1.34 zog Schlachter Nottelmann nach Itzehoe.

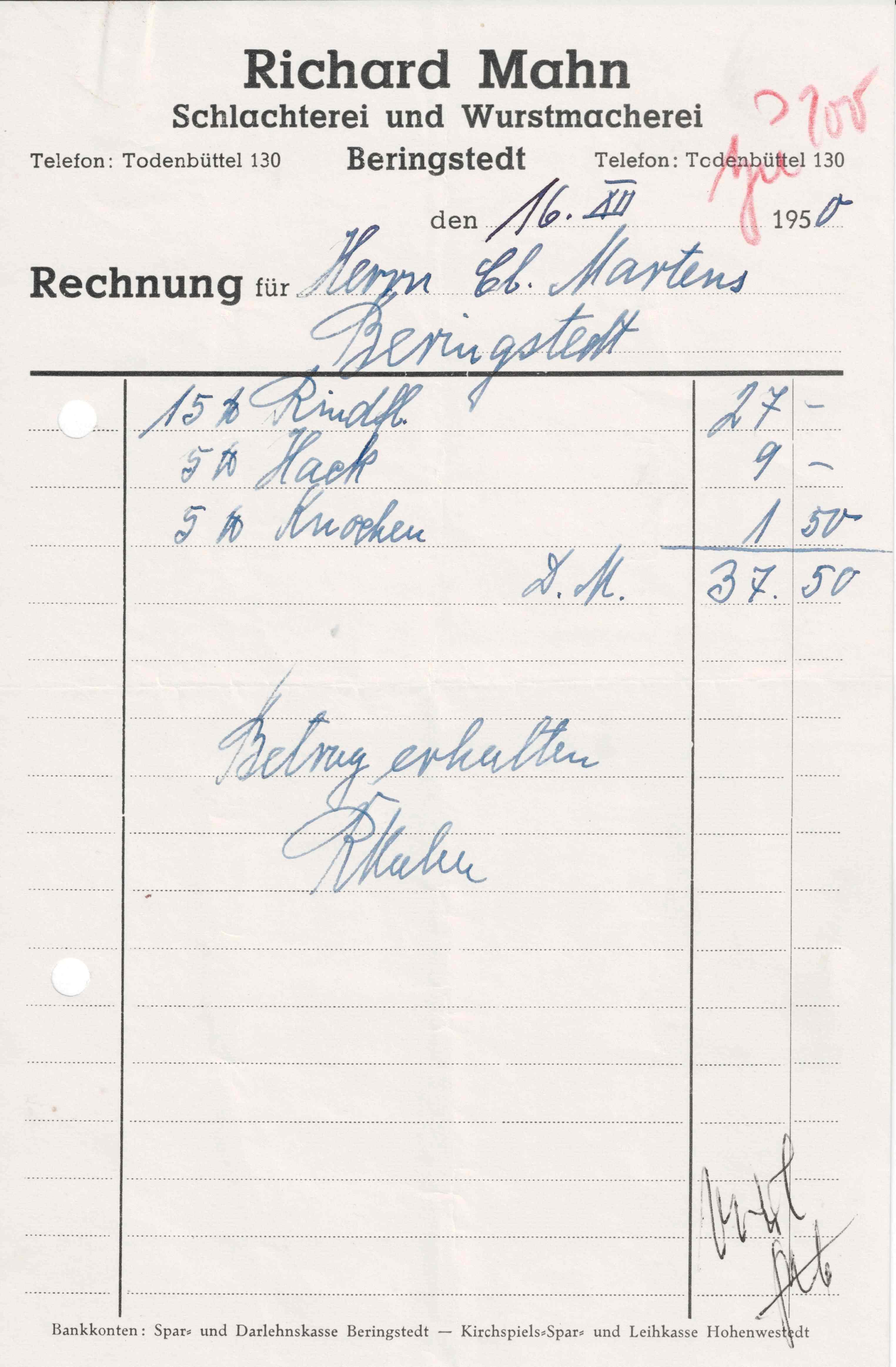

1934 Mahn, Richard Eine Rechnung von Dez. 1950 (zur Verfügung gestellt von Ingrid Martens)

Kurt Mahn (Sohn oder Bruder ??) war verheiratet mit Gretchen Martens (Schwester zu Annemarie Willms, geb. Martens - siehe Friedenstr. 26).

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

In der ersten Schulchronik (1884 – 1928) stehen für die Jahre 1903 und 1905 folgende Einträge:

1903 Den Besitz des Klempner Peters erwarb der Gärtner Hinrichs aus Hanerau, um dort seine Gärtnerei anzulegen.

-somit wohnte in dem Haus bis zum Jahr 1903 die Familie Peters-

1905 Am 22. März ließ das Schulkollegium in der Mitte des Spielplatzes (Schule) eine Doppeleiche einpflanzen durch den hiesigen Gärtner Hinrichs.

Auf der Rückseite (im Westen) vom Haus lag die Gärtnerei. Auch außerhalb vom Ort am Flurstück `Seegen´ besaß die Familie eine Ackerfläche.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

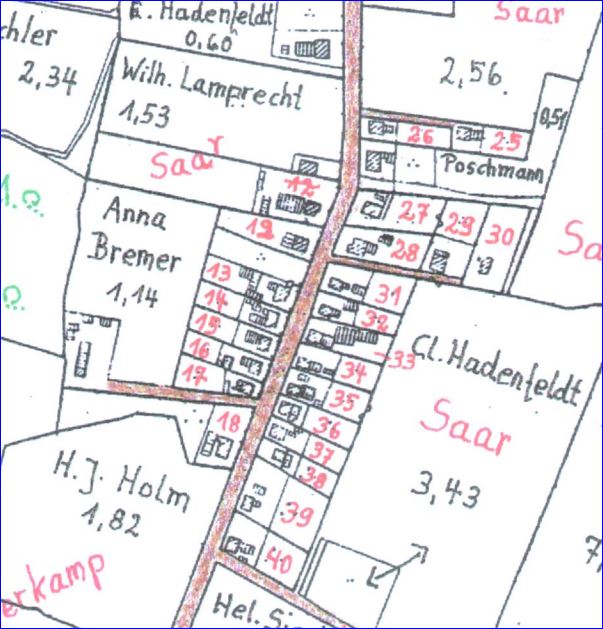

Gemäß Mutterrolle des Amtes Beringstedt gehörten die Grundstücke 10 und 11 (rote Zahlen), damals 1917 noch als ein Grundstück zusammengehörend, einem

Robert Repschläger dieser verkauft

1917 an Rudolf Landahl siehe rote Zahl 11 auf der Karte

Lehrer a. D. Otto Rudolf Johannes Landahl verheiratet 1878 mit Louise Marie Dorothea Juliane *1855, geb. Kammerhoff in Ratzeburg.

Lt. Kirchenbucheintrag hatte die Familie Landahl 13 Kinder, die jedoch verschiedene Geburtsorte haben und von denen einige früh verstorben sind. Demnach ist die Familie wohl mehrmals umgezogen und erst im Alter nach Beringstedt gekommen.

Herr Landahl verstarb bereits im Mai 1920.

Eintrag in die Schulchronik im Jahr 1925 (Seite 153): Frau Landahl baute hinter ihrem Hause ein Wirtschaftsgebäude.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Haus Sieberkrob

links: Haus Sieberkrob rechts: Haus Poschmann, zuvor Greve

1929 steht in der Dorf- und Schulchronik folgendes:

Juni Adolf Sieberkrob ließ sich auf dem Saar neben Hinrich Greve ein Haus bauen.

Adolf Wilhelm Sieberkrob aus Pöschendorf, verh. mit Else Christine, geb. Schmoock aus Grauel (aufgewachsen in Seefeld, weil der Vater früh verstarb)

Er war Kaufmann, verkaufte Hosen und andere Kleidung. Er hatte hier jedoch keinen Laden, sondern zog über die Dörfer um seine Ware zu verkaufen. (Info von Marlene Sievers: Es gab eine geschäftliche Verbindung zum Kaufhaus Strothmann in der Friedrichstraße in Hohenwestedt …später das Aussteuerhaus Wohlers, heute nicht mehr vorhanden, abgerissen.

Kinder: Inge * Dez. 1923 später verh. mit Wilhelm Helmes (gest. 1998 in Südafrika)

Elfriede *1930 später verh. mit Walter Sievers, Saar 50

Katharine Wiebke *1934 `Tine´ genannt, später verh. mit Jürgen Hadenfeldt (Post). Siehe hierzu die Hausgeschichte: Steinbergstraße 3

Else Sieberkrob wurde stolze 99 Jahre alt *1901 +2000. Ihr Mann starb bereits 1982 im Alter von 83 Jahren.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Das Haus von Alfred Schlüter (Bäcker)

Vorbesitzer: Otto Groth Schmied

Nachdem der Schmied Hinrich Greve, Steinbergstraße 18, sein Handwerk aus altersgründen niederlegte, verpachtete er die Schmiede an Otto Groth, der hier weitere Jahre sein Schmiedehandwerk ausübte. Privat wohnte er im Haus Saar 23.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Baujahr 1926

Hermann Kaltenbach er heiratet im Mai 1926 Marie Louise Else *1897, geb. Landahl in Holtsee, `Mimi´ genannt, gestorben 1979 in Beringstedt.

Ihre Mutter (Lehrerwitwe) wohnte im Haus nebenan, Saar 8. Der Vater war bereits 1920 verstorben (lt. Kirchenbucheintrag) Die Grundstücke 6 und 8 gehörten vor 1926 zusammen und wurden aufgrund der Heirat aufgeteilt. Das junge Ehepaar baute hier ein neues Wohnhaus und einen Stall. Es entstand eine neue Kleinbauernstelle. Der Sohn

Johann Otto Kaltenbach *1931 +1986.

betreibt hier, nach seinen Eltern, die kleine Landwirtschaft weiter. Er bleibt unverheiratet und wohnt hier, nach dem Tod seines Vaters, gemeinsam mit seiner Mutter. Er war ein gesuchter Mechanikus (lt. Otto Bolln). Er konnte ohne Berufsausbildung Mäh- und Nahmaschinen, Rasenmäher und alle Gebrauchsgegenstände reparieren. Die Landwirtschaft betrieb er nur sporadisch. Wenn andere an die Ernte dachten, säte er …

Eine Jugenderinnerung erzählt von Annelene Kröber: Wenn wir als Jugendliche vom Feiern in Beringstedt oder Todenbüttel früh morgens nach Hause gingen, dann sahen wir ihn manchmal, wie er auf dem Weg zu seinen Kühen zum Melken ging. Er rief seine Kühe heran. Wenn diese jedoch nicht auf sein Rufen hörten, wurde es ihm nach einer Weile zu bunt, er winkte ab und brummelte dabei vor sich hin: „Wenn se keen Lust hebt, denn heff ik ok keene“.

Irgendwann sah er wohl keinen Sinn mehr in seiner Arbeit, was dazu führte, dass die Tiere in ihrem Dreck standen und sie daraufhin abgeholt wurde. Er starb 1986 in Beringstedt, auf den Stufen seiner Behausung sitzend.

Das Haus wurde verkauft an

Dieter und Annelene Kröber

Das Dach hatte schon Löcher, es war lange nichts gemacht worden. Auf dem Dachboden standen Wannen, die das durchtropfende Regenwasser auffingen. Über Leitungen wurde es nach draußen geleitet. „Er wußte sich zu helfen, Ideen hatte er!“, war die Aussage beim Kauf.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten zieht

Marion Kröber hier ein. DG-Woohnung. Sie ist die Tochter von Dieter und Annelene Kröber, geb. Sievers.

Da Erdgeschoß wird vermietet. Folgende Mieter sind noch bekannt:

2 junge Männer aus dem Osten

Frabkie, Tierarzt bei Dr. Wieneke

Uwe ...

Ein PC-Spezialist ...

Arbeite bei Heiko Wendell-Andresen (Aukamp 14)

Im Alter zieht Annelene Kröber zu ihrer Tochter Marion, nachdem sie zuvor allein in ihrem Haus, Amselweg 9, wohnte, das sie an ihre Tochter Claudia Stender, geb. Kröber, übergeben hat.

Hier hat sie im EG ihre eigene Wohnung. Marion wohnt weiterhin im DG

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Baujahr 1913

(Haus und Grundstück Nr. 16, siehe Karte oben)

Eigentümer:

1927 ??? wer der Bauherr war und zuvor hier gewohnt hat muß noch nachgeforscht werden.

Herr Janz er wohnte zuvor (in der Nachkriegszeit) im Haus Steinbergstraße 11 und kaufte dann dieses Haus

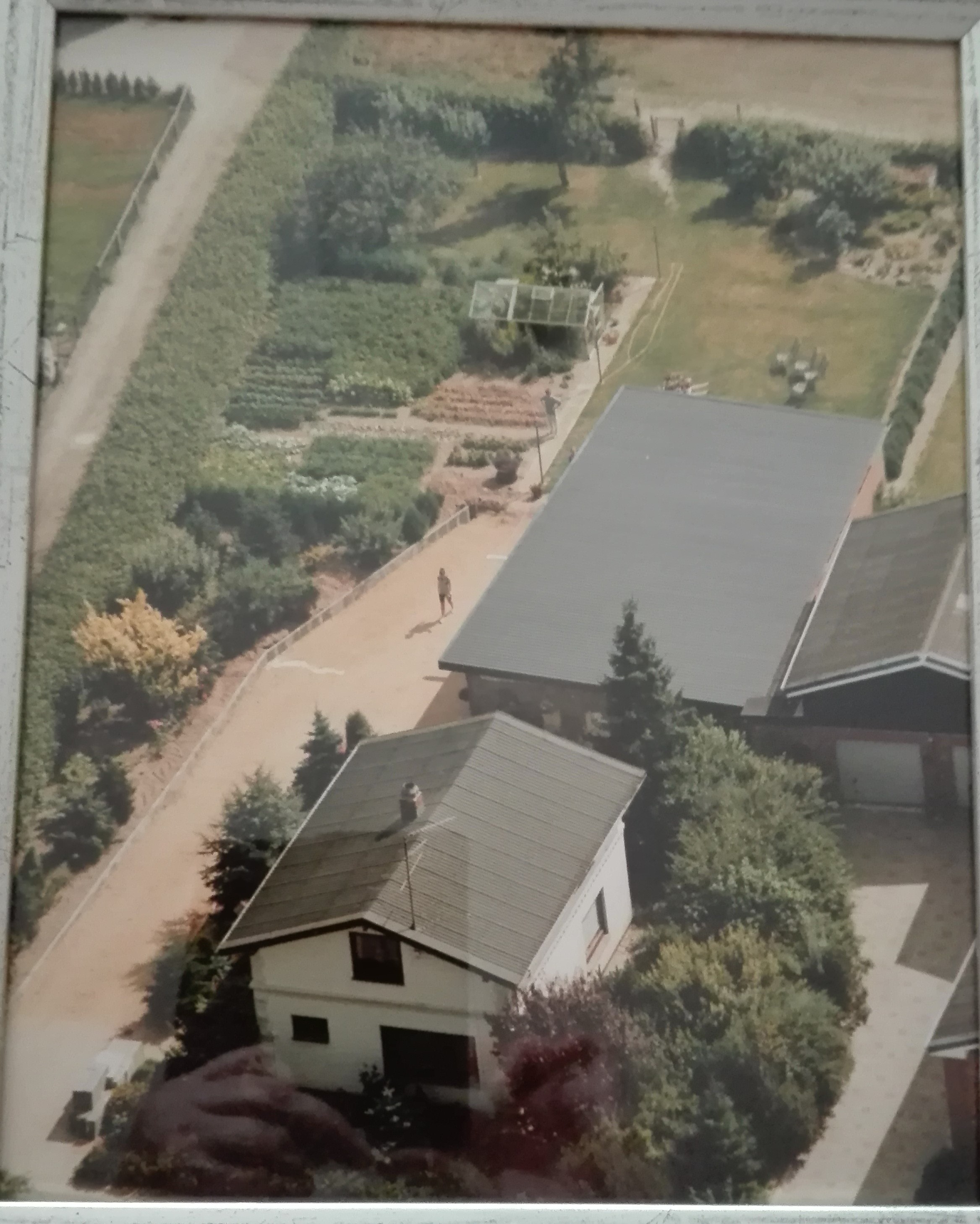

1953 Max Auksutat

Edith Putzke, geb. Auksutat *1933 +2000 und Franz (*?)

als Besitzer folgen:

Hans und Lena Putzke, geb. Auksutat

das Haus um 1980

das Haus um 1980

Heute wird das Haus von der Enkelin mit Familie bewohnt.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Ein Luftbild von 1995

Ein Luftbild von 1995

Gebaut

1905 von Reimer und Wiebke Ruge. Da das Ehepaar keine Kinder hat, vererben sie das Haus ca.

1939 an Erna Garthausen.

Der Besitz geht über an

Hans und Erna Krey, geb. Garthausen

Kinder: *1937 Hans-Günter Krey wohnt später In der Marsch 14

*1940 Anita später verh. mit Walter Kropius, Amselweg 7

*1949 Reiner später Hausbesitzer

*1951 Peter

*1953 Heidrun

1980 ziehen Reiner und Carmen Krey, geb. Jusseit aus Sch.-Audorf, in dieses Haus

Verheiratet seit 1972. Kinder: Diana *1973 und Nadine*1978

2019 verkaufen sie das Haus und ziehen zur Tochter nach Tetenhusen.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Das Haus von Hermann Hadenfeldt

Erbaut von: Ferdinand Mohr vermutlich um 1913, evtl. etwas früher.

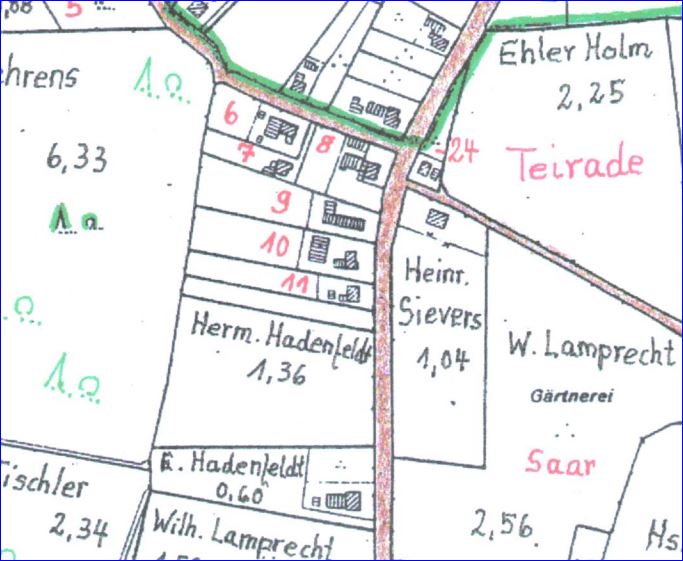

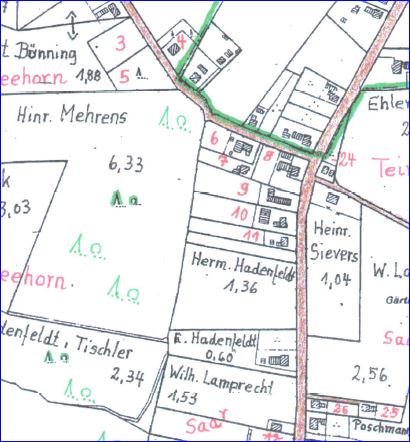

Ein altes Bild vom Haus existiert nicht. Deshalb dieser Ausschnitt einer Flurkarte, Stand 1961:

Das Haus mit der roten Zahl 9

Vorbesitzerin: Luise Wieben Nindorf -wahrscheinlich die Erbin dieses Hauses-

1938 Hermann Hadenfeldt, *1908 in Beringstedt,

verheiratet mit Lene, *1907 geb. Henke, aus Nienkattbek

Die Eltern von Hermann sind: Claus Daniel Hadenfeldt, *1865 +1948, verheiratet 1890 mit Margarete, geb. Kaltenbach, Beringstedt (14 Kinder). Er ist das 13. Kind.

Lene Henke arbeitete zuvor auf dem Hof Harms, In der Marsch 5. Deshalb wohnte die Familie Herm. Hadenfeldt, bevor sie das Haus kauften -ab Okt. 1935-1938- im `Altenteilerhaus´ vom Hof Harms, Schmiedegang 3.

Herm. Hadenfeldt war Mitglied im 1920 gegründeten Beringstedter Sportverein:

Dieses Foto wurde von seiner Tochter, Käte Rohwer, geb. Hadenfeldt, zur Verfügung gestellt (2023)

Aufgenommen bei der Gaststätte `Voß´ (Schümann´s Gasthaus) in der Steinbergstraße 20 (später Lenschow).... "Dort haben wir früher Tischtennis gespielt", erinnert sich Wulf Illing. "Auch sah es dort damals noch etwas anders aus als heute (2025)."

Hintere Reihe:

rechts neben der Fahne: Hermann Hadenfeldt, rechts daneben sein Bruder Claus Hinrich H. (im 2. WK gefallen)

Vordere Reihe:

1. v.l. Claus Schrum 4. Carl Sievers, Ernst Hadenfeldt 2.v.r. Hinrichs (?), August Sievers

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Baujahr ?

Gebaut von

Johannes Schmook *1888 in Hohenwestedt +1978 in Beringstedt

und Frau Helene, *1891 geb. Lütke, +1967 in Beringstedt

Tochter: Magdalene *1912 verh. mit Fritz Möhle, *1906 +1968 in Glückstadt

Die Tochter zieht im Erwachsenenalter fort aus Beringstedt, kommt im Rentenalter zurück, um hier zu wohnen.

Das Haus wird …. Verkauft. Magdalene Möhle stirbt 2003 in Hamburg

Sie wird in Todenbüttel begraben.

Sie wird in Todenbüttel begraben.

Neuer Besitzer wird

???

Es finden einige Umbauten statt. Mietwohnungen entstehen, die von verschiedenen Mietern bewohnt werden.

...

Unterkategorien

Höfe in alter Zeit

Reiterhufen

Reiterhufen

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Auszug aus der Amtsstube

Auszug aus der Amtsstube

Stickelloh

Stickelloh

Schule

Aufsätze Beringstedter Schüler

Aufsätze Beringstedter Schüler

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Die alte Sportbaracke

Die alte Sportbaracke

Seite 5 von 11