- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Dieses Bild wurde von Marlene Sievers zur Verfügung gestellt.

Baujahr 1930

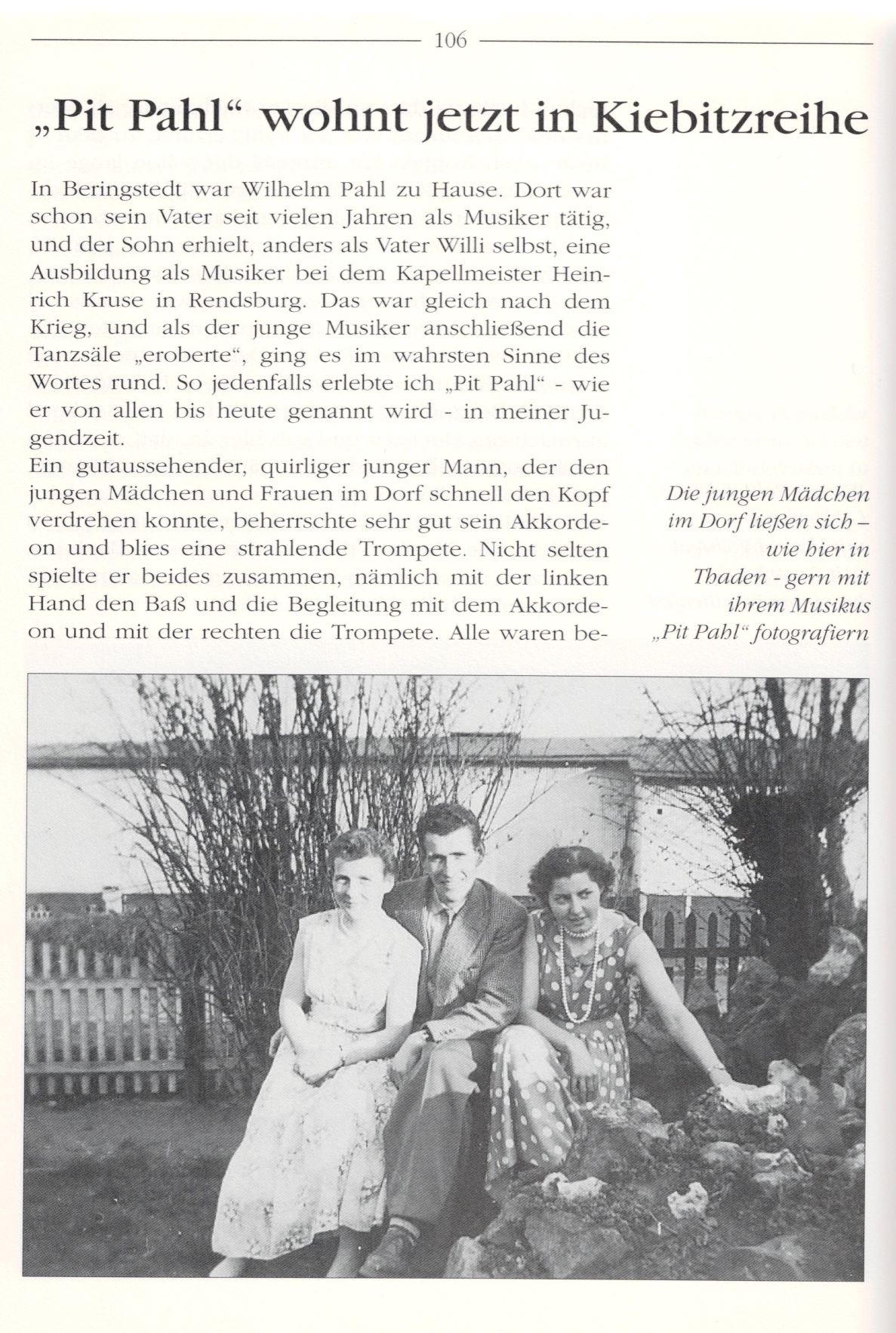

Willi Pahl verheiratet mit Frieda

Sohn: Pit Pahl zieht später nach Elmshorn, ebenfalls Musiker, wie sein Vater. Er spielt Trompete und Akkordeon. Sein Bruder Hinnerk Schlagzeug.

weitere Kinder: Else, Lena, Monika, Hinnerk, Jürgen, Markus, Klaus, Gerda, Alma

Willi Pahl ist Mitglied der Dorfkapelle: HaSiVoPa = Hadenfeldt, Sievers, Voss, Pahl

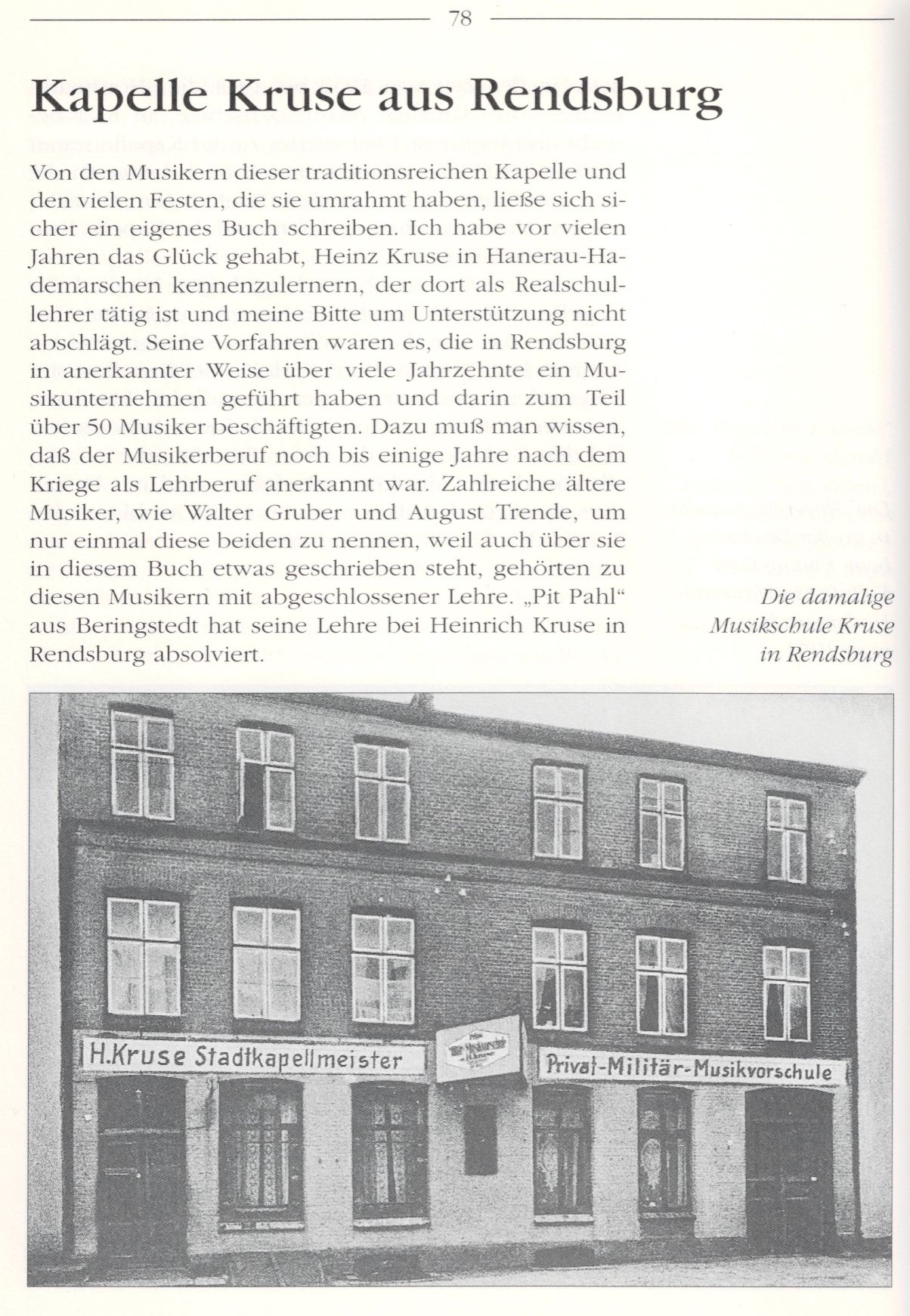

Der Sohn: Pit Pahl besucht die Musikschule Kruse in Rendsburg und erlent hier den Musikerberuf. Die war seinerzeit noch eine Lehrberuf, wie dieser Bericht zeigt:

Er wird ein beliebter und umschwärmter Musiker:

Der Sohn von Markus Pahl (Hamburg) kauft später das Haus.

Es geht 2012 über in den Besitz von Jan Leube

Dieser verkauft es weiter an Gabi Eckhoff

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Baujahr 1911

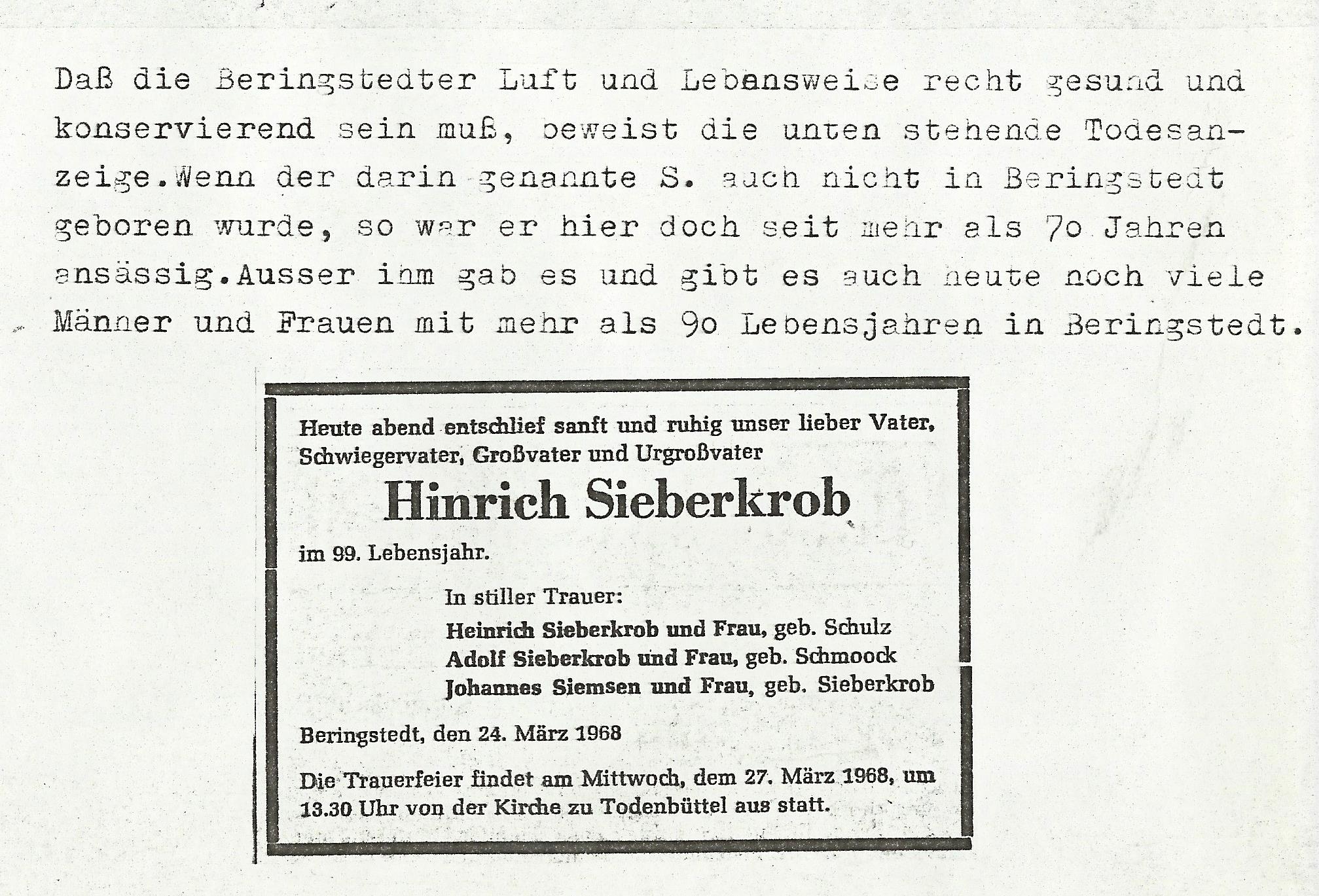

Hinrich Sieberkrob *1870 +1968

Er wurde 98 Jahre alt und war damals der älteste Einwohner in Beringstedt

Kinder: Heinrich verheiratet mit Grete, geb. Schulz

Adolf verheiratet mir Else, geb. Schmoock

Er baut das Haus Saar 17. Seine Enkelin Marlene Sievers, geb. Sievers erhält später das Haus Saar 50 auf Niesbrauch-Recht.

Frieda verheiratet mit Johannes Siemsen

geschrieben von Otto Bolln (Bruder zu Dora Lütje, Mückenhörn 9)

Walter und Elfriede Sievers, geb. Sieberkrob (Enkelin) erhalten das Haus auf Leibrente

Walter *1918 +1983 in Beringstedt heiratet 1949 Elfriede Sieberkrob *1930 +1999

Kinder: Marlene *1949 verh. und geschieden (1988) mit Markus Sievers Kinder: Petra *1969 und Markus *1970

Elisabeth *1956 verh. mit Herbert Reimann (Heirat 1976, Scheidung 1992)

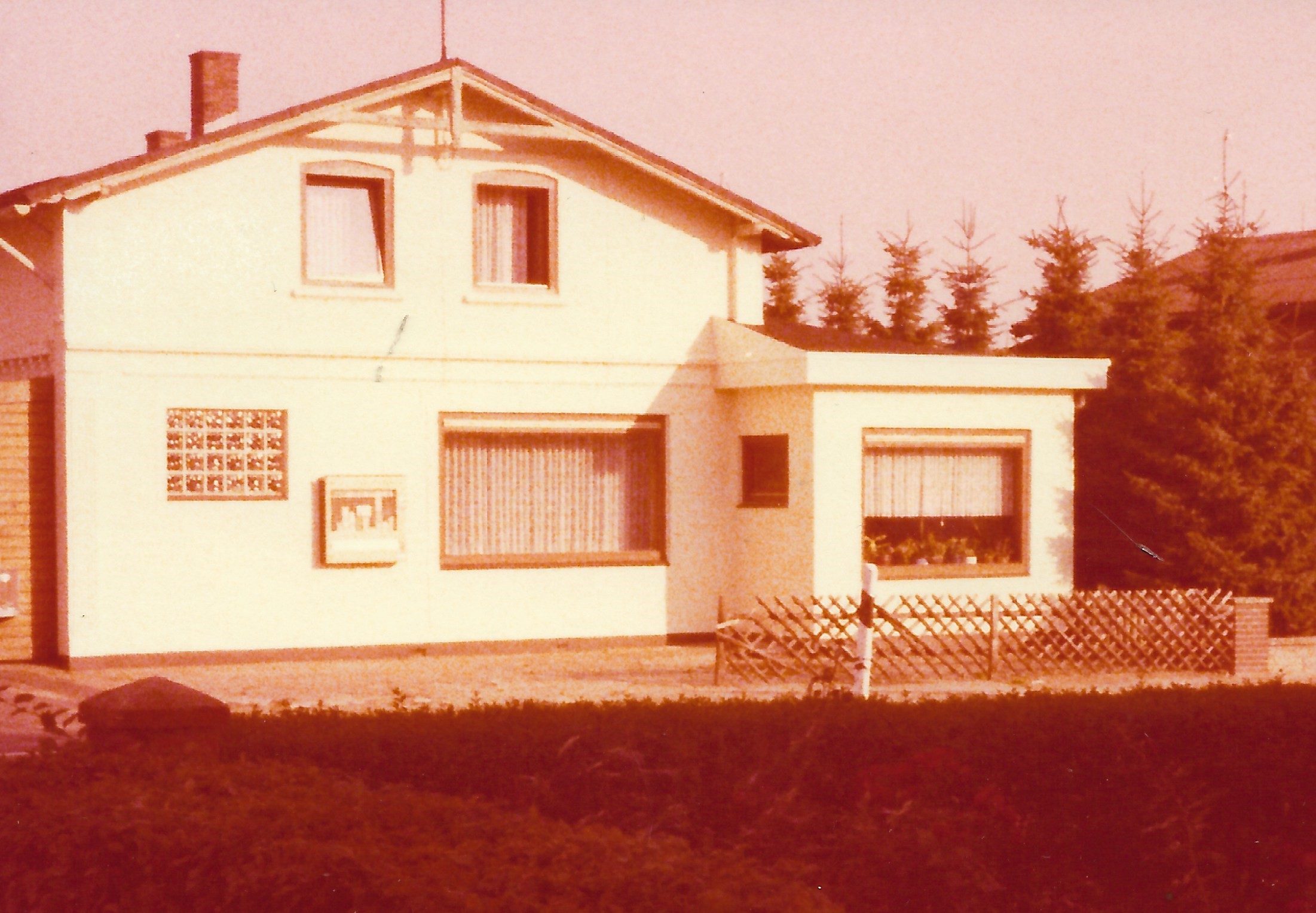

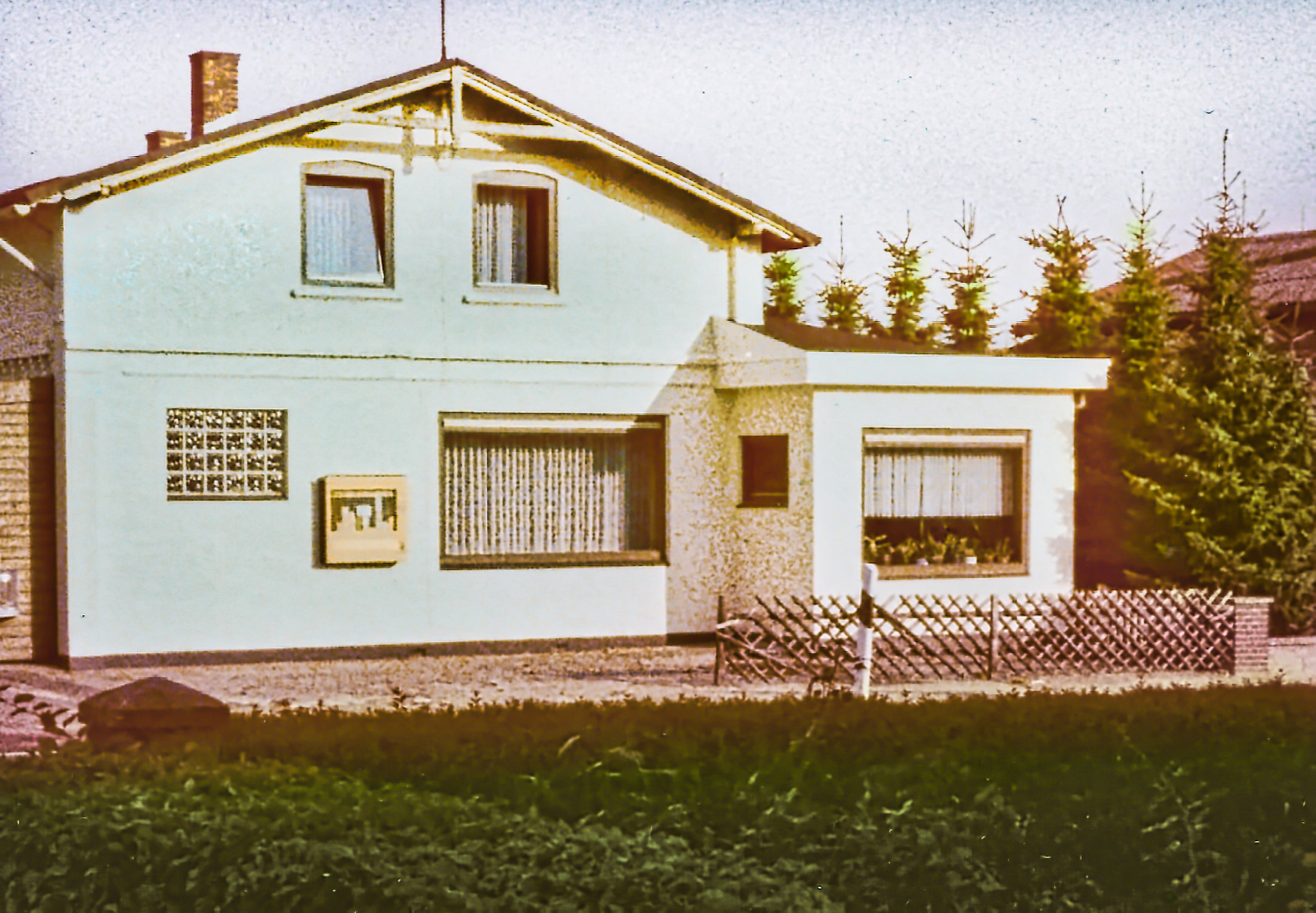

1978 wurde ein Anbau am Haus erstellt.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

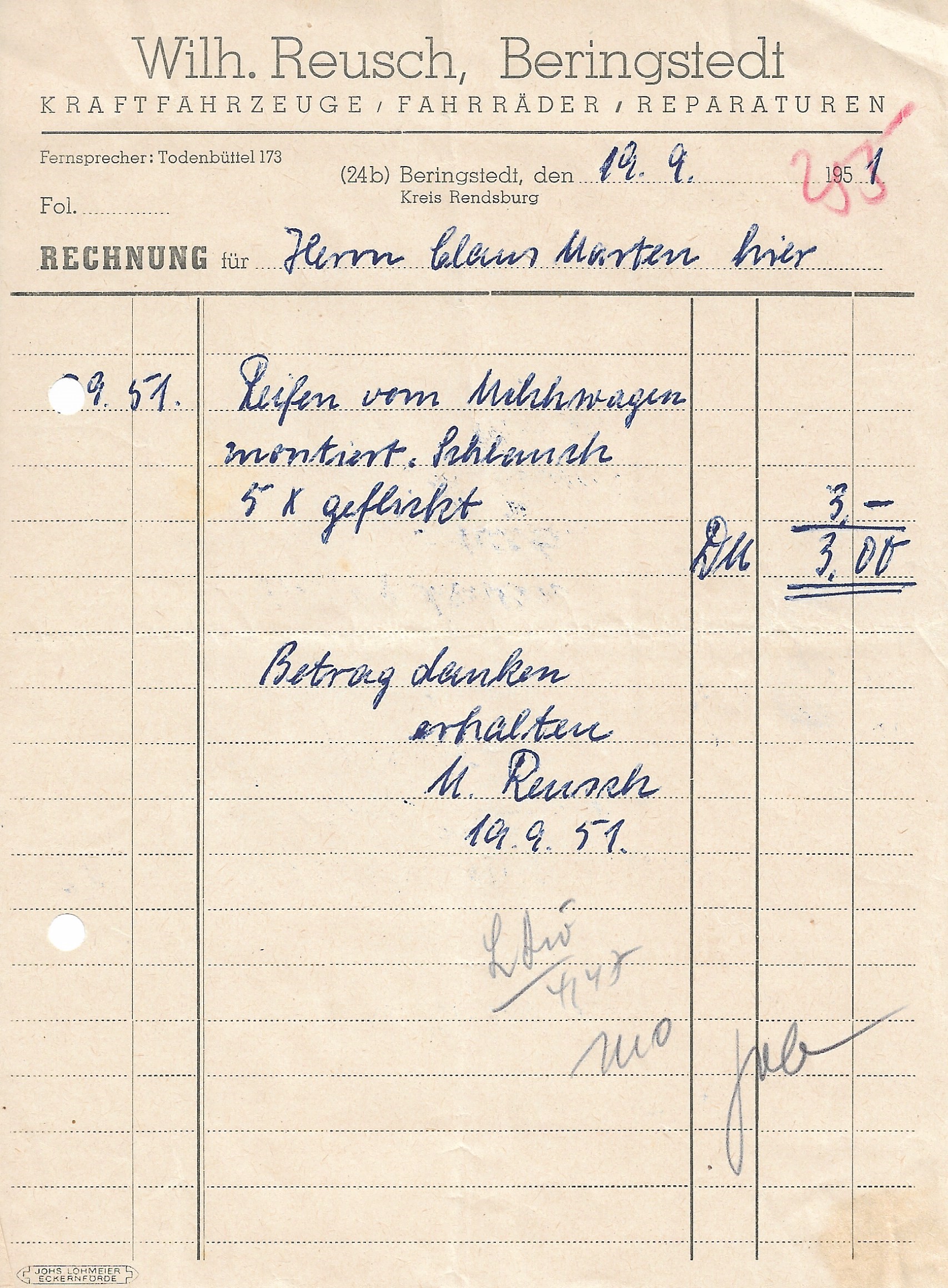

Saar 29 Reusch Reparatur-Werkstatt, Tankstelle

bearbeitet:

Bild 1 oben: das Originalbild und Bild 2 eine bearbeitete Version. Zur Verfügung gestellt von Maren u. Norbert Heuck.

Vor dem großen Fenster waren einst die Tanksäulen und im Anbau der Kassierraum.

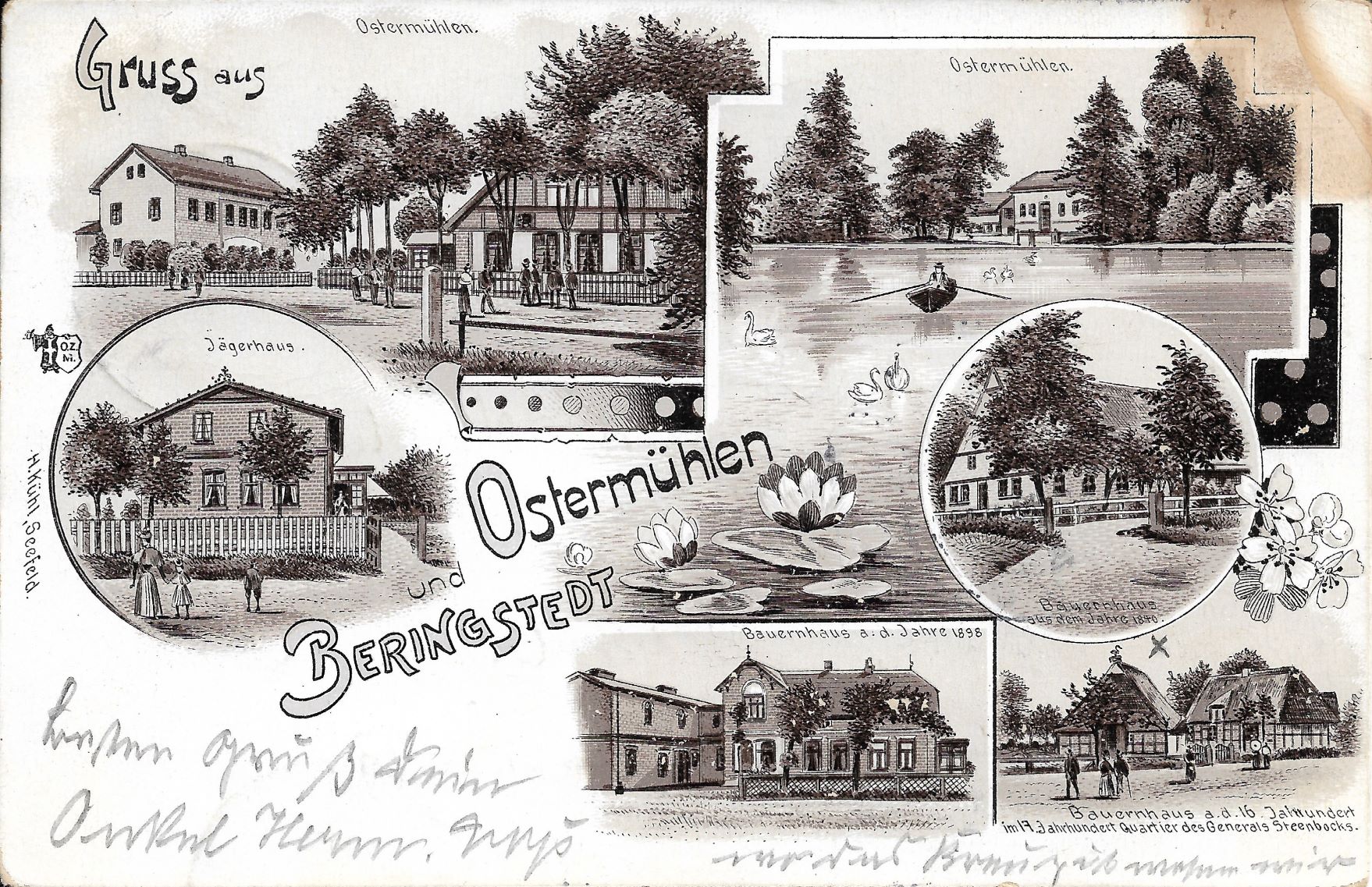

Eine alte Postkarte zeigt den Zustand vom Saar in den 1960er Jahren. Vor dem großen Baum auf der Kuppe vom Saar ist das Firmenschild von Wilh. Reusch zu erkennen.

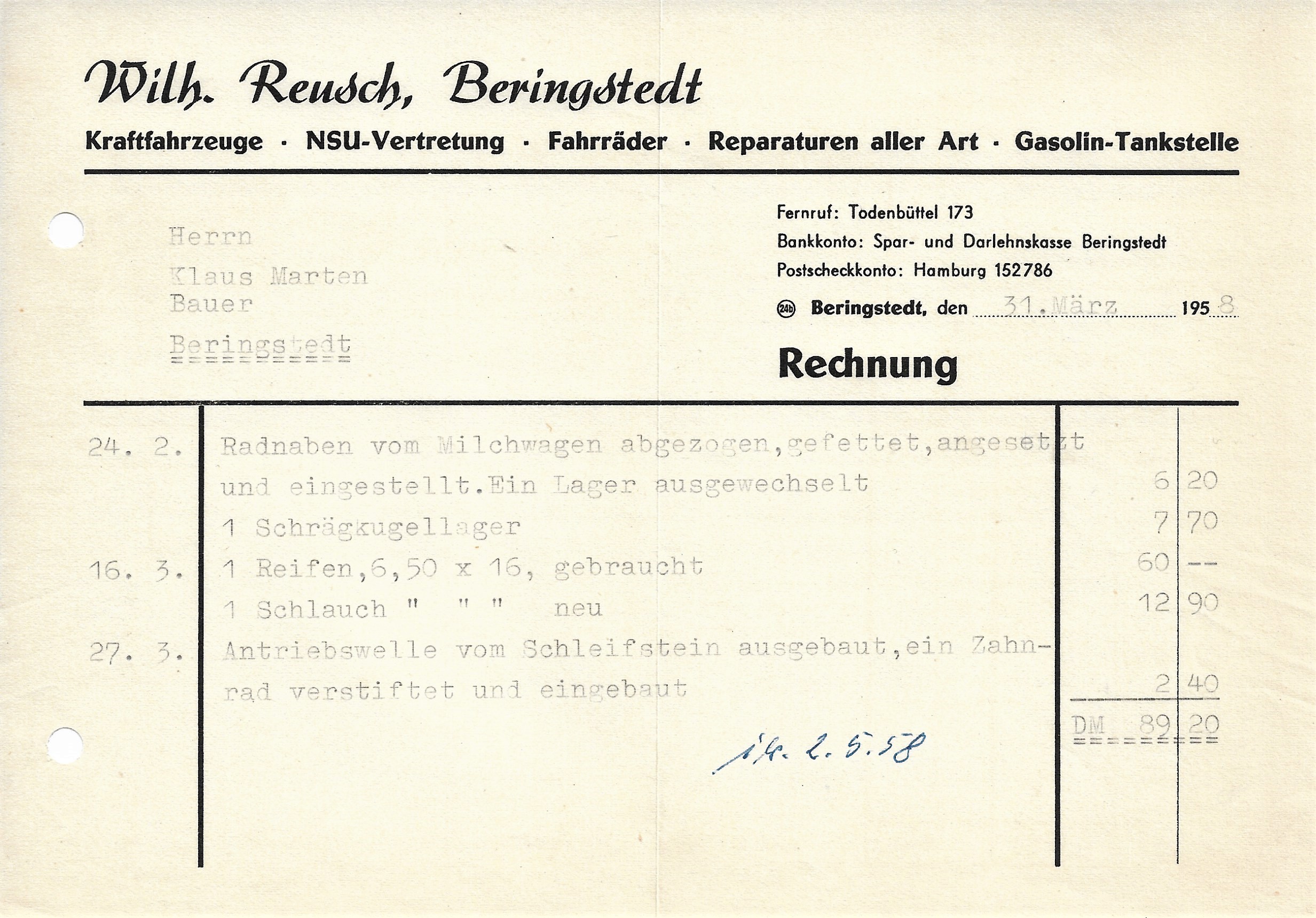

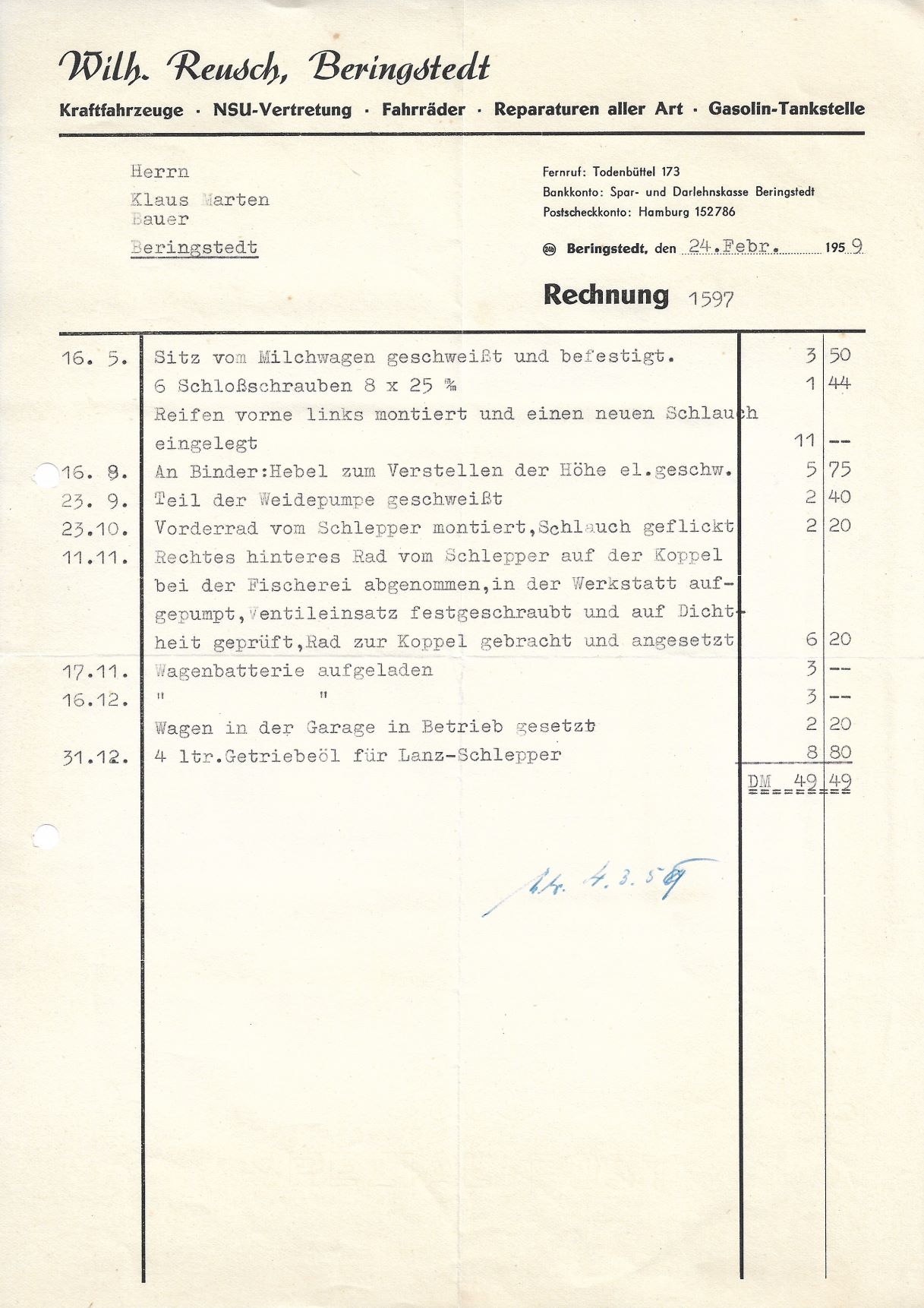

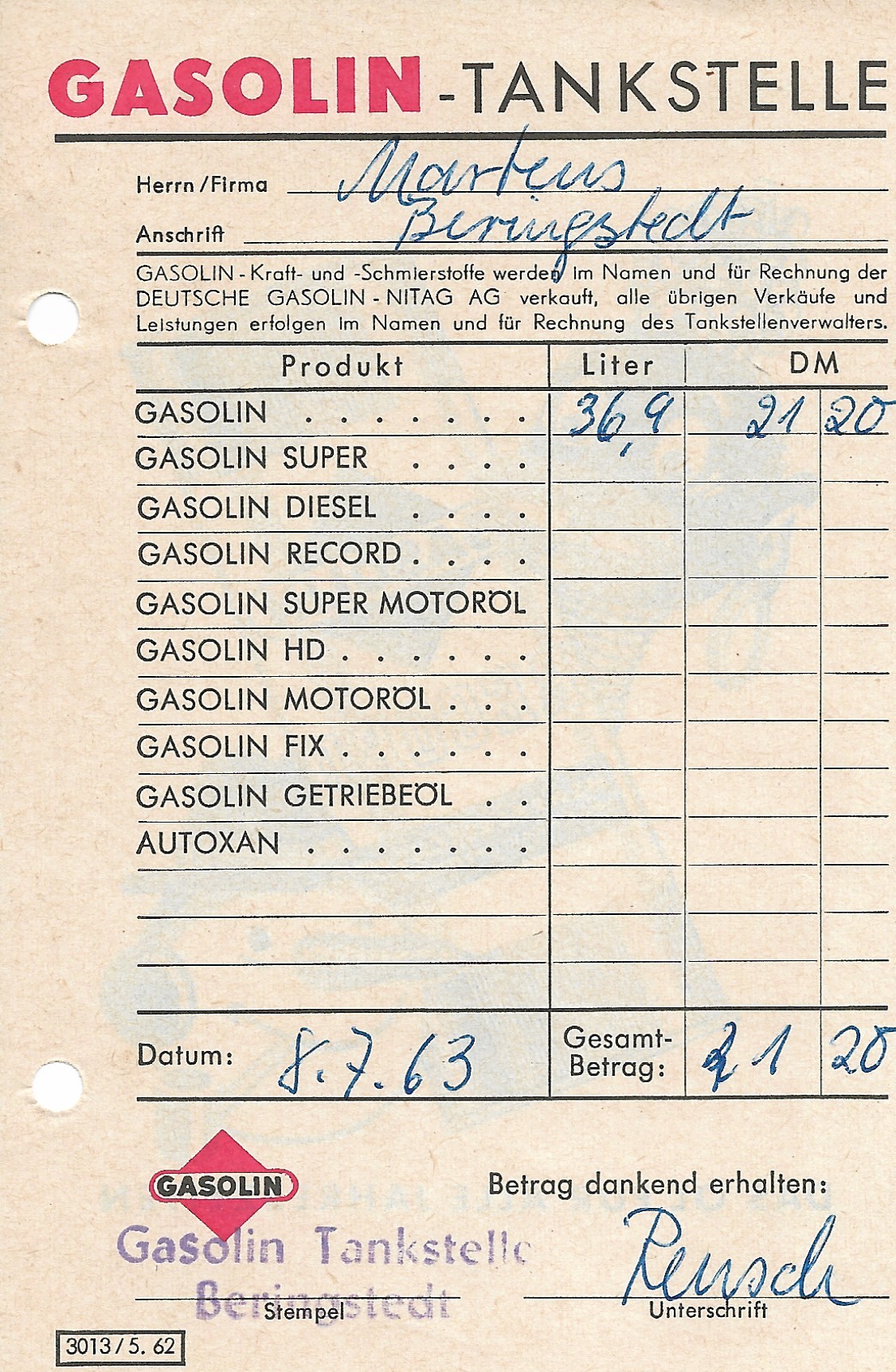

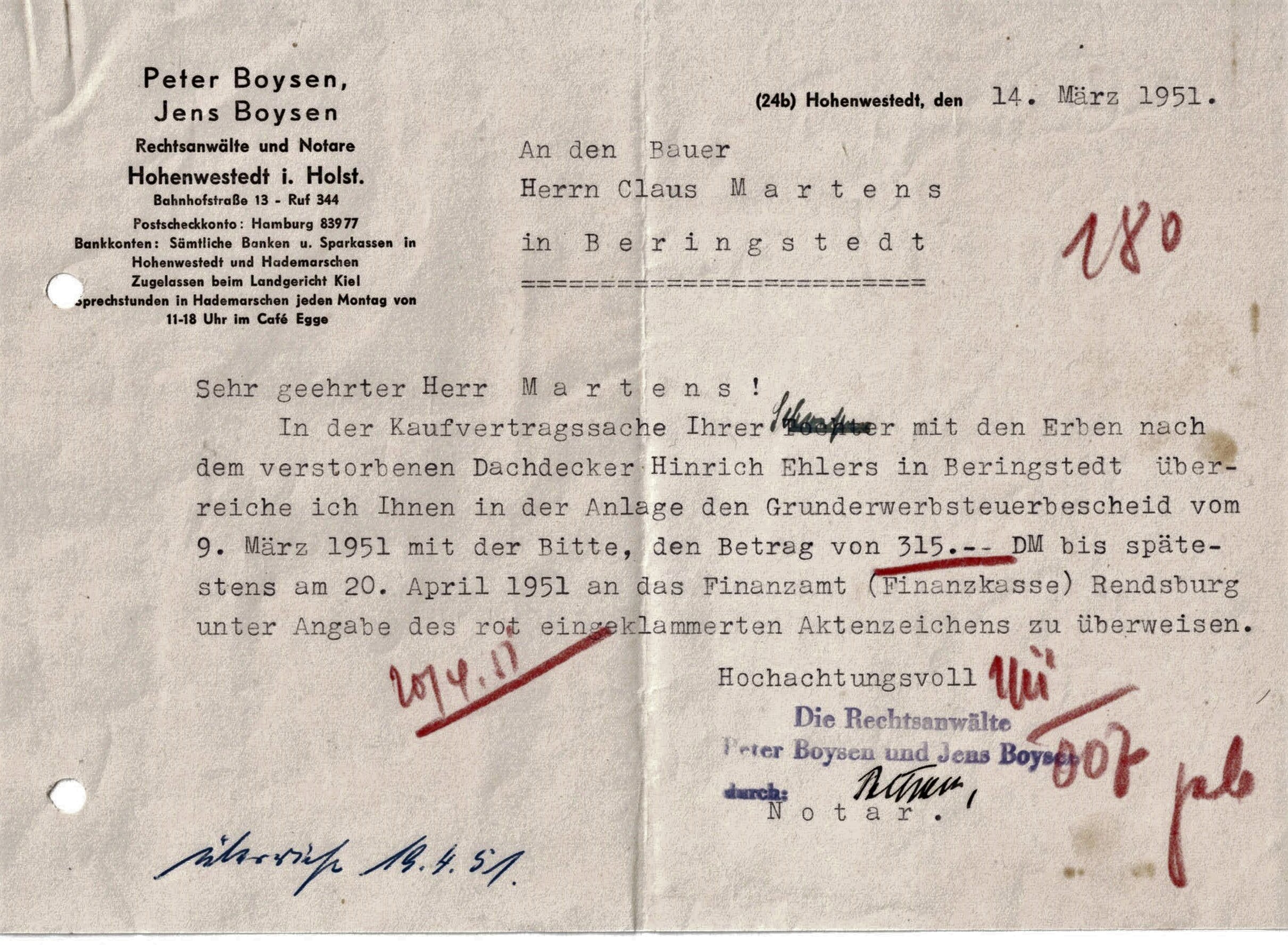

Bei Aufräumarbeiten fand Ingrid Martens im Jahr 2021 folgende alte Rechnungen/Quittungen aus den Jahren 1951 / 58 / 59 und 1963. Sie stellte diese für die Chronik zur Verfügung:

Bei dem handgeschriebene Beleg von 1951 kann man lesen, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um eine reine Reparatur-Werkstatt handelt. Auf dem Beleg von 1958 wird auch die Gasolin-Tankstelle im Briefkopf erwähnt.

1968 kauft Jürgen Heuck das Haus mit Werkstatt und Tankstelle auf Leibrente.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Haus Saar 1

´

´

Dieses Haus wurde kurz nach der Währungsreformgebaut vom Maurermeister

Hans Sievers

*1885 ehelicher Sohn des Insten in Todenbüttel Ehler Sievers und der Anna, geb. Schmoock.

Er heiratet 1949 Anna Margaretha Sievers, geb. Kruse, Ehefrau aus Beringstedt, geb. 1879 in Haale.

Kinder: Eduard Sievers *1908

Frieda Ott, geb. Sievers *1911 siehe Saar 53 -Gaststätte Ott-

Heinrich Sievers *1914

Im Beringstedter Heimatbuch 1 Seite 41, findet sich hierzu folgendes:

Einst eine Sandkuhle, jetzt mein liebes Heim

Im Februar 1919 verkaufte mein Vater sein Haus (Hauptstraße 120, Todenbüttel). Ein Jahr später kaufte mein Vater die gegenüberliegende Sandkuhle. Dieselbe war zum größten Teil mit Eichbäumen bewachsen. Die Sandkuhle war Eigentum der Gemeinde Beringstedt.

Im Frühjahr 1921 baute mein Vater hier sein Haus. Er ließ beim Hause 2 Eichbäume und 2 Buchen stehen. Dieselben bieten dem Hause guten Schutz und verschönern nebenbei die Lage des Hauses. Nach allen Seiten haben wir eine gute Aussicht. Vor dem Hause führt die vielbelebte Chaussee, die durch eine größere Dornenhecke von dem Blumengarten getrennt wird. Vor der Küche haben wir die Übersicht über unseren Garten. Nach den anderen Seiten sehen wir auf der Weide das grasende Vieh. Da wir keine anstoßenden Nachbarn haben, fühlen wir uns noch gemütlicher.

Angefertigt am 5.5.1922 von Eduard Sievers, 14 Jahre, abgeschrieben von Auguste Schlömer am 6.1.1926.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Erbaut 1888

für den Forst- und Jagdaufseher Carl Hans Johann Gier

Dieses alte Bild wurde von Andreas Kleist zur Verfügung gestellt.

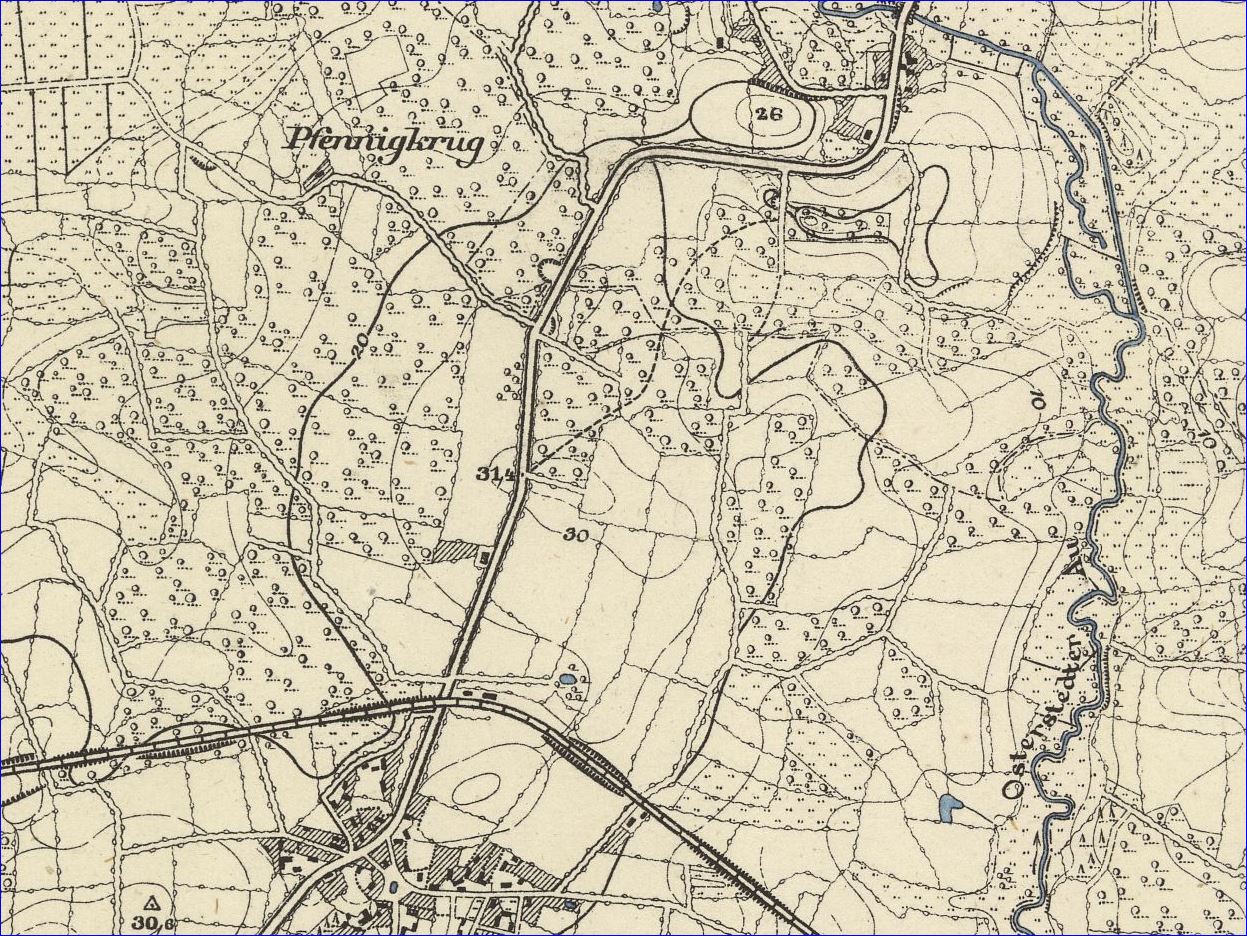

Es ist das zweitälteste Haus auf dem hohen Saar. Gemäß einer alten Karte -veröffentlicht 1880-, war das Land zuvor unbebaut und nördlich vom Haus gab es damals einen Wald.

Nur das Haus Nr. 38, an der Ecke zum heutigen Amselweg, ist älter und war damals das einzige Haus nördlich der Bahn auf dem Saar. Auch im Pfennigkrug hat bereits ein Haus gestanden.

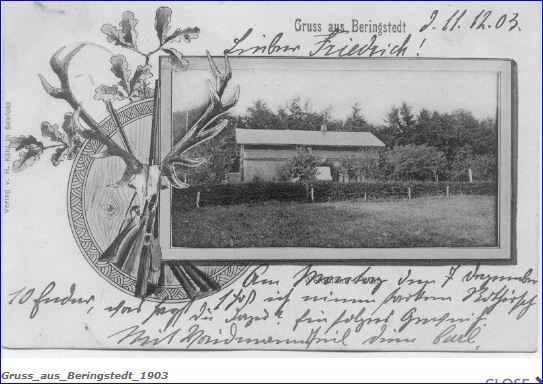

Auf einer alten Postkarte von 1905 wurde das Haus als Jägerhaus benannt:

Carl Hans Johann Gier *1857 in Rastorf (bei Preetz),

verheiratet 1888 mit Christina Henriette Carolina Bock aus Giekau

Sie wurde 1857 geboren auf dem Gut Neuhaus/Rögen und ist die Tochter des Holzvogts Friedrich Bock und seiner Frau Christina Magdalena.

Carl Gier war Forst- u. Jagdaufseher und bekam hier in Beringstedt sein Revier.

Kinder: Emilie Marie Anna *1889 verh. mit Hans Pump aus Holtenau

Eduard Hans Fritz *1891 verh. mit Elsa Mumm aus Hamdorf

Paul Ernst Robert *1892 siehe nachfolgend

Eine alte Postkarte mit der Abbildung vom Haus, geschrieben 1903 und abgesendet von Carl Gier.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Saar 41

- Erbaut um ca. 1900 oder früher.

Bis 1951 heißt der Besitzer Hinrich Ehlers. Er ist Dachdecker.

Die nächste Besitzerin heißt: Grete Voß (geb. Martens).

Sie wohnt hier bis 1995.

1997 wird das Haus verkauft an die Balletlehrerin Jungklaus. Sie wohnt hier ca. 10 Jahre.

2007/08 heißt der neue Besitzer Kevin Block. Er richtet hier ein Büro für die gegenüberliegende Tiefbaufirma ein.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Haus Henschel

Das Baujahr ist leider nicht bekannt.

Dieses Haus war einst die Altenteilerkate vom Hof Harms (In der Marsch 5, später Timm, heute Lohse).

Okt. 1935 Friedrichs und Hermann Hadenfeldt zogen in Harms Kate. (Info: Dorf- u. Schulchronik)

Somit gab es bereits damals 2 Wohnungen in diesem Haus.

Da die Großmutter von Anke Timm, sich im Alter weigerte nach der Hofübergabe an die Tochter, in dieses Haus einzuziehen, wurde gegenüber vom Hof ein neues Altenteiler-Haus gebaut, In der Marsch 8.

Das Haus Schmiedegang 3 wurde weiterhin vermietet an Herrn Krehn und Familie Friedrichs

Herr Krehn zieht anschließend in das Haus Friedenstraße 32 (ob als Eigentümer oder Mieter ist nicht bekannt).

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Schulberg 4

...ein Bild von 1980

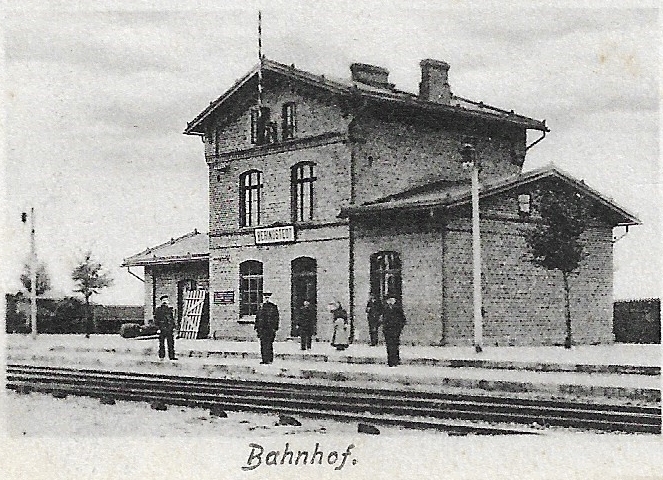

1910 erbaut von Carl Heinrichs (lt. Bauzeichnung). Er arbeitete bei der Bahn, Bahnhof Beringstedt.

1929 kaufte Otto Butenschön das Haus. Er war Herren-Friseur und hatte im hinteren Teil vom Haus ein Friseurzimmer eingerichtet, der einen eigenen Eingang hatte. Dieser befand sich auf der Westseite, wie hier auf dem Bild zu sehen ist.

Annemarie Butenschön, geborene Krogh (aus dem Nachbarhaus Schulberg 6) war mit dem Friseur Otto Butenschön verheiratet. In den 1960er Jahren sind sie wohl umgezogen, denn da wohnte die Familie Evers (später Todenbüttel) im Erdgeschoß zur Miete.

Das Haus hat im DG eine Einliegerwohnung, die wohl stets vermietet war.

… in der Zeit nach 1945 wohnte hier als Mieterin Frau Hedwig Suffa-Paulus *1900. Sie stammte aus Königsberg - Maraunenhof (Ostpreußen) und in Palmnicken (Ostpreußen). Sie kam vermutlich als Flüchtling mit ihren Kindern nach Beringstedt.

Diese Information erzählte mir meine Nachbarin Waltraut Küpers. Ihre Mutter war damals mit Frau Suffa-Paulus befreundet. Waltraut Küpers fand in ihren Unterlagen ein alte Grußkarte von 1962. Hier schreibt Frau Hedwig Suffa-Paulus einen Genesungsgruß an Frau Elsa Küpers. Frau S.-P. wohnte da bereits in Freiburg (im Breisgau, Baden Würtemberg) Frau Suffa-Paulus starb am 24.12.1988 (lt. Internetrecherche -im Jahr 2018-, leben die Söhne Werner und Walter wohl noch in Freiburg)

… Familie Lehmann. Sie wohnten zuvor im Haus Krogh/Küpers nebenan, wo sie in der Nachkriegszeit vorerst untergekommen waren.

… Fam. Evers mit 4 Kindern, im EG als Mieter im EG (in den 1960ern).

… im Dachgeschoß wohnte Georg Ludwig (Schorsch genannt). Er war Schneider und viele Jahre Mitglied im Beringstedter Gesangverein.

1982 kauften Heiko und Rita Bokelmann das Haus von Frau Hedwig Breust.

aufgenommen 2018

aufgenommen 2018

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Schulberg 6

Diese Bilder wurden 2020 von Waltraud Küpers zur Verfügung gestellt.

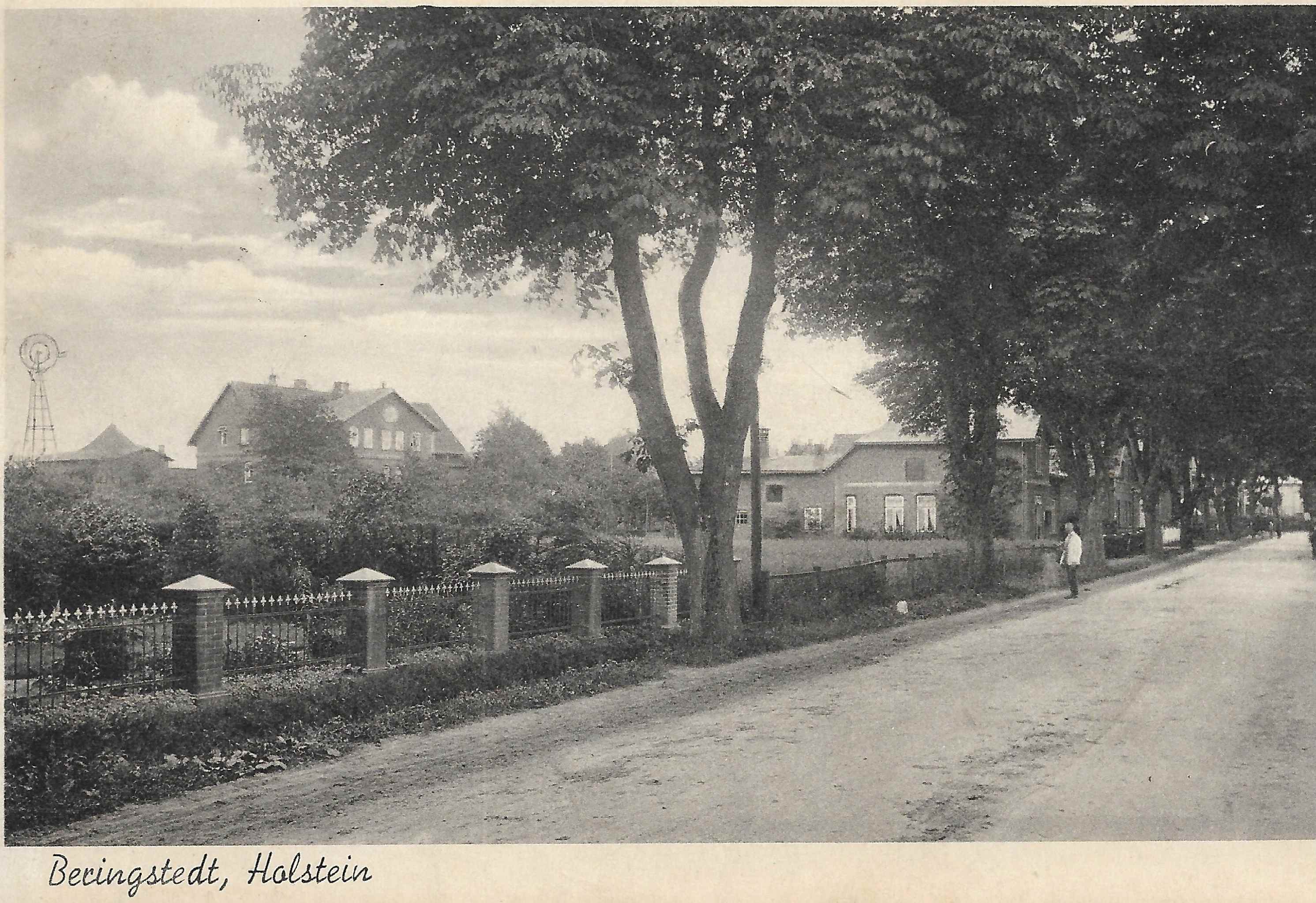

Bis zum Hausbau im Jahr 1913 war diese Landfläche unbebaut und gehörte zum Hof Schrum (später Seemann). Der Opa von Claus H. Seemann (Heinrich Schrum) verkaufte seinerzeit dieses Bauland

1913 Maler Früchtenich baute hier ein Haus und bewohnte es bis ca. 1929, dann wurde es verkauft.

- gemäß Eintrag vom 20.1.1929 in der Dorf- und Schulchronik, verkaufte der Bahnarbeiter Liedtke dieses Haus an:

1929 Wilhelm Krogh, *1887 in Seefeld, +1944 beim Bombenangriff in NMS

verheiratet mit Anna Maria *1892 +1966, geb. Reese aus Nienborstel

Kinder: Karoline Elsabe *1918 +1989

Annemarie *1919 Sie wohnte später im Haus nebenan, Schulberg 4, verheiratete Butenschön (Frisör).

Wilfriede *1921 +2000

Erna Helene *1922

In der Dorf- und Schulchronik findet sich folgender Eintrag am 1.5.1929: Der Schuster Schlüter aus Warringholz hat in Kroghs Haus eine Schuhmacherei eröffnet. Desweiteren findet sich ein Eintrag am 18.2.1930: Der Schuhmacher Reimer Schlüter, der bis jetzt bei Krogh eine Stube im Kellergeschoß gemietet hatte, verlagert seine Werkstatt nach Hans Rubien.

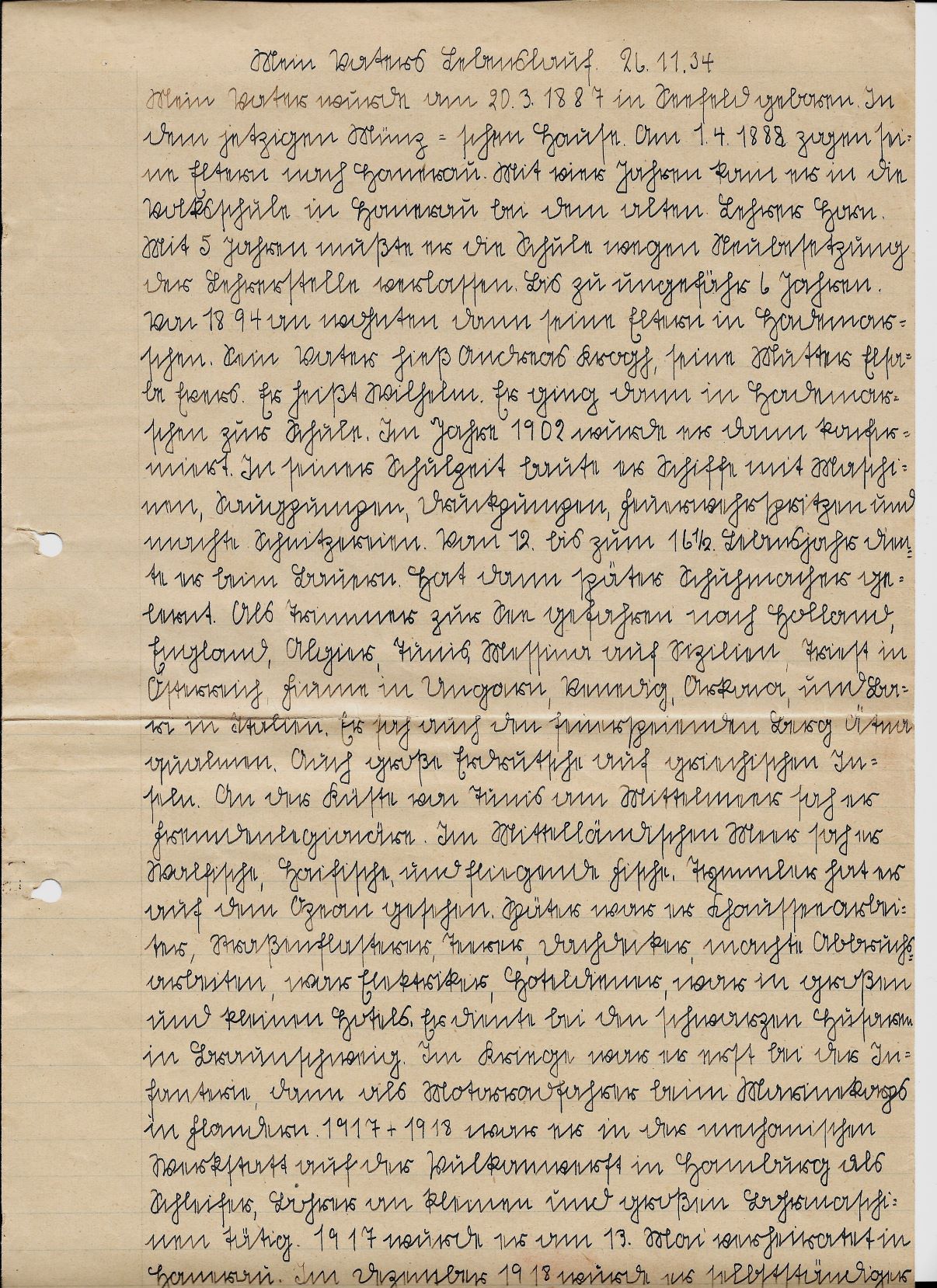

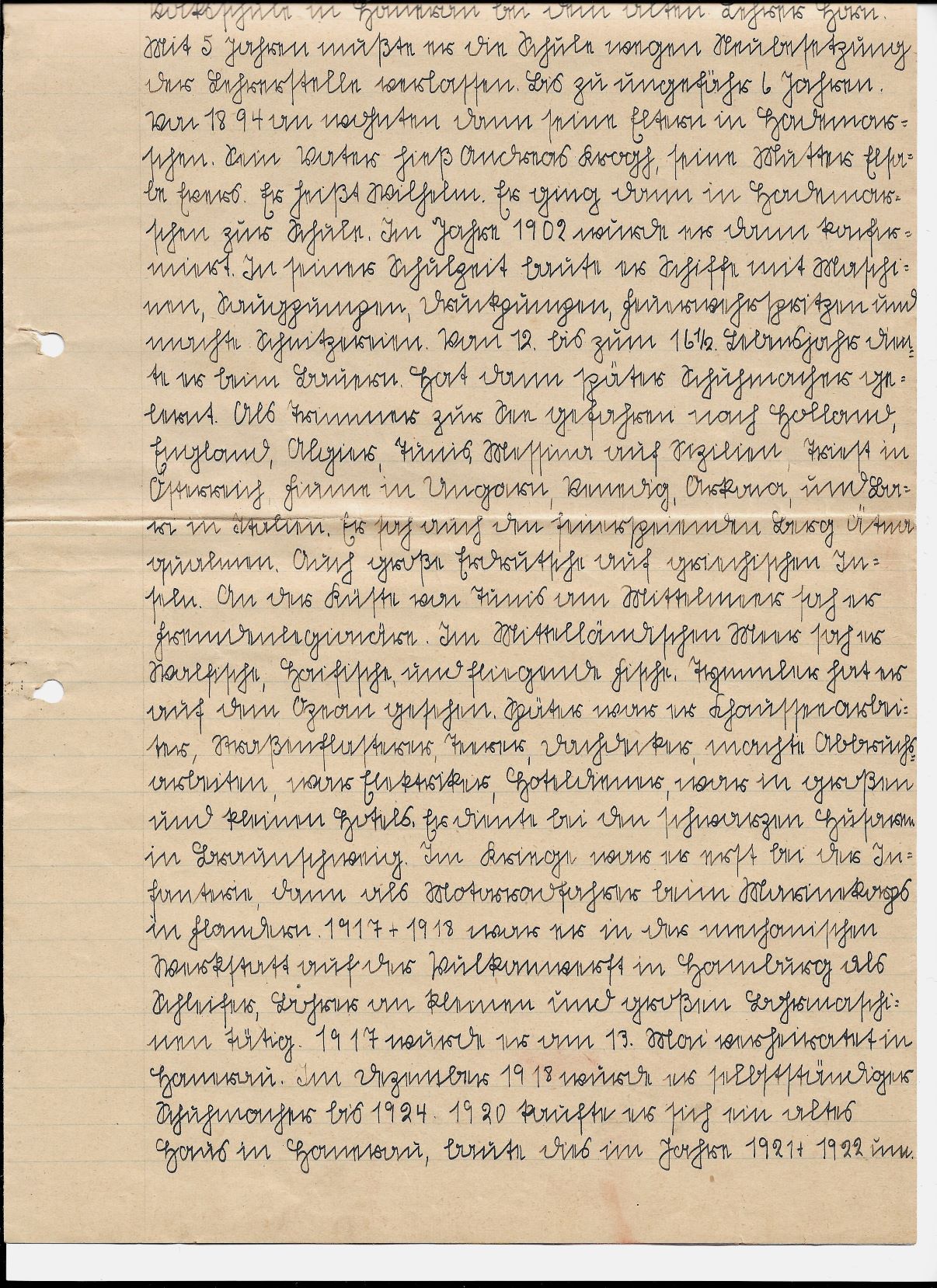

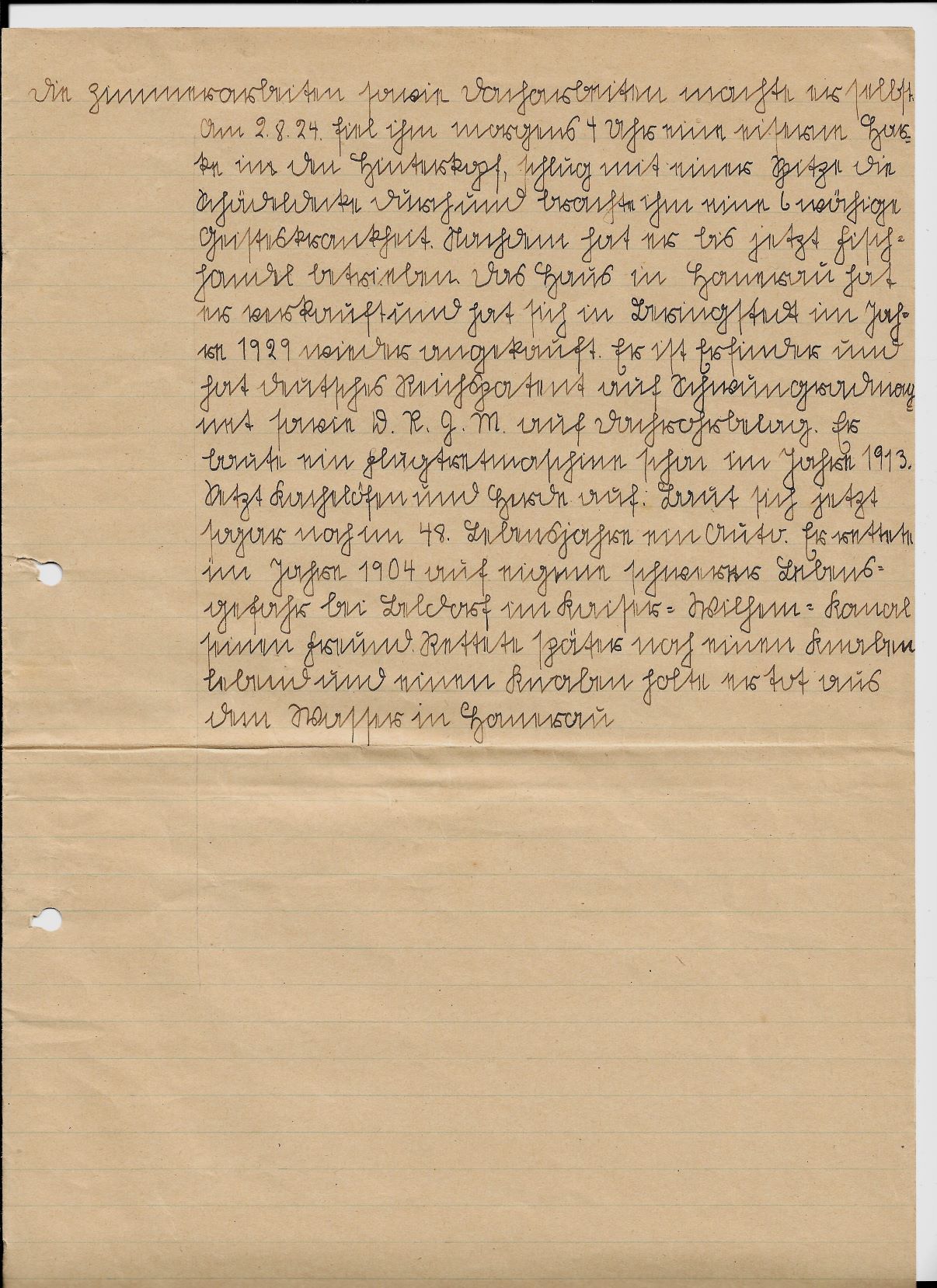

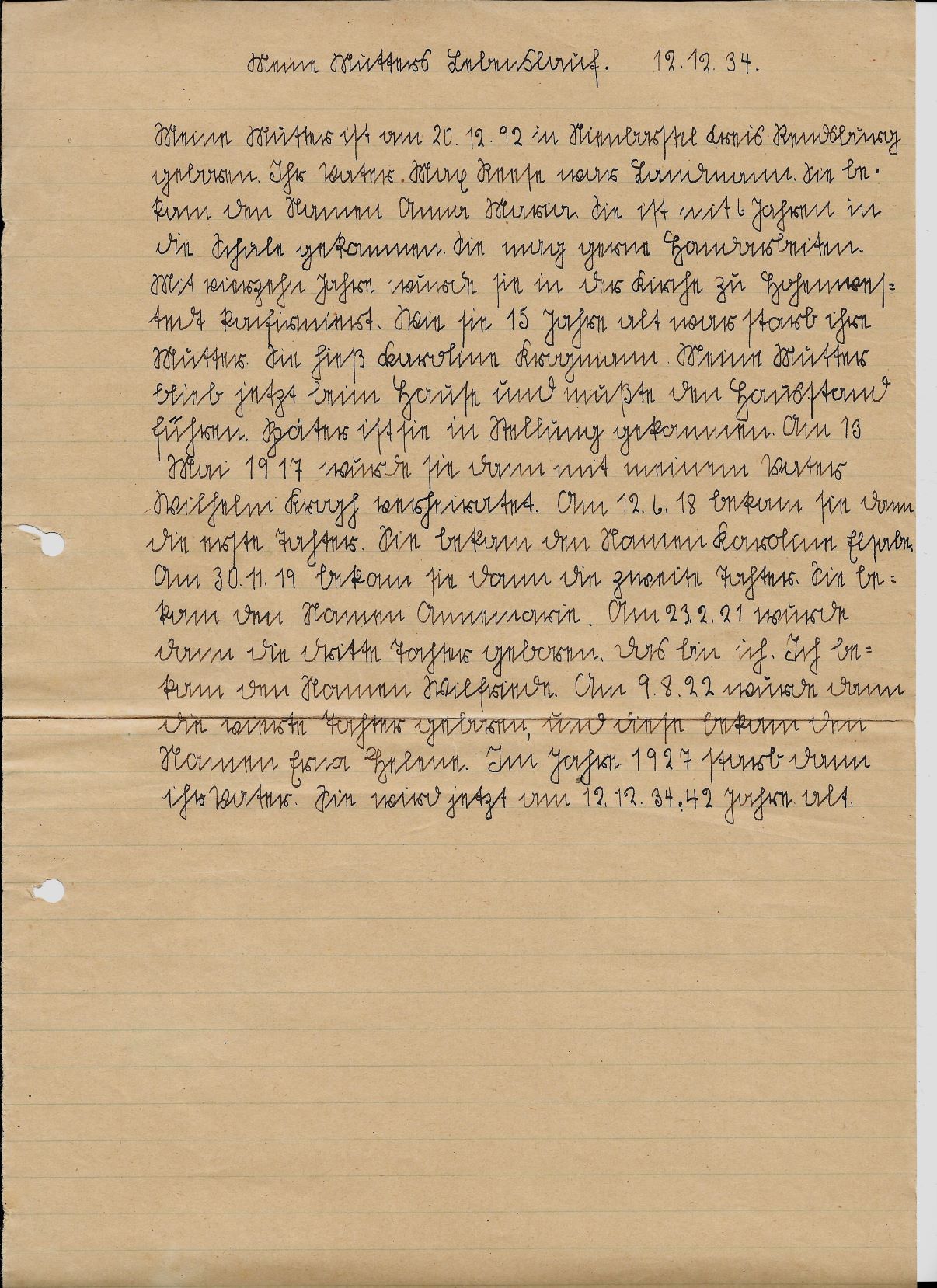

1934 schrieb die 3. Tochter Wilfriede mit 13 Jahren folgende Lebensläufe ihrer Eltern:

Die obigen Texte, über das Leben ihrer Großeltern, hat Waltraud Küpers im Jahr 2020 übersetzt aus dem Süterlin in die lateinische Schrift. Er lautet:

Mein Vaters Lebenslauf 1934

Mein Vater wurde am 20.03.1887 in Seefeld geboren. In dem jetzigen Münz-schen Hause. Am 1.4.1888 zogen seine Eltern nach Hanerau. Mit vier Jahren kam er in die Volksschule in Hanerau bei dem alten Lehrer Horn.

Mit 5 Jahren mußte er die Schule wegen Neubesetzung der Lehrerstelle verlassen. Bus zu ungefähr 6 Jahren von 1894 an wohnten dann seine Eltern in Hademarschen. Sein Vater hieß Andreas Krogh, seine Mutter Elsabe Evers. Er heißt Wilhelm. Er ging dann in Hademarschen zur Schule. Im Jahre 1902 wurde er dann konfirmiert. In seiner Schulzeit baute er Schiffe mit Maschinen, Saugpumpen, Druckpumpen, Feuerwehrspritzen und machte Schnitzereien.

Vom 12. bis zum 16 ½. Lebensjahr diente er beim Bauern. Hat dann später Schuhmacher gelernt. Als Trimmer zur See gefahren nach Holland, England, Algier, Tunis, Messina auf Sizilien, Triest in Österreich, Fiume in Ungarn, Venedig, Arkona und Bari in Italien. Er sah auch den feuerspeienden Berg Ätna qualmen. Auch große Erdrutsche auf griechischen Inseln. An der Küste von Tunis am Mittelmeer sah er Fremdenlegionäre. Im Mittelländischen Meer sah er Walfische, Haifische und fliegende Fische, Tümmler hat er auf dem Ozean gesehen.

Später war er Chausseearbeiter, Straßenpflasterer, Teerer, Dachdecker, machte Abbrucharbeiten, war Elektriker, Hoteldiener, war in großen und kleinen Hotels. Er diente bei den schwarzen Husaren in Braunschweig. Im Kriege war er erst bei der Infanterie, dann als Motorradfahrer beim Marinekorps in Flandern.

1917 und 1918 war er in der mechanischen Werkstatt auf der Vulkanwerft in Hamburg als Schleifer, Bohrer an kleinen und großen Bohrmaschinen tätig.

1917 wurde er am 13. Mai verheiratet in Hanerau. Im Dezember 1918 wurde er selbständiger Schumacher bis 1924.

1920 kaufte er sich ein altes Haus in Hanerau, baute dies im Jahre 1921 und 1922 um. Die Zimmererarbeiten sowie die Dacharbeiten machte er selbst.

Am 2.8.24 fiel ihm morgens um 4 Uhr eine eiserne Harke in den Hinterkopf, schlug mit seiner Spitze die Schädeldecke durch und brachte ihm eine 6wöchige Geisteskrankheit. Danach hat er bis jetzt Fischhandel betrieben. Das Haus in Hanerau hat er verkauft und hat sich in Beringstedt im Jahre 1929 wieder angekauft.

Er ist Erfinder und hat deutsches Reichspatent auf Schwungradmagnet sowie D.R:G.M. auf Dachrohrbelag. Er baute eine Flugtretmaschine schon im Jahre 1913. Setzt Kachelöfen und Herde auf. Baut sich jetzt sogar noch im 48. Lebensjahr ein Auto.

Er rettete im Jahre 1904 auf eigene schwere Lebensgefahr bei Beldorf im Kaiser-Wilhelm-Kanal seinen Freund. Rettete später noch einen Knaben lebend und einen Knaben holte er tot aus dem Wasser in Hanerau.

1934 geschrieben von Wilfriede Krogh, die dritte Tochter.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Schuster-Kate

auf dem Hof Wendell google streetview 2023:

Das Beringstedter Original Johann Schneider

Genannt „Johann Schooster“ (deshalb Schusterkate) war im fränkischen Marktbreit (südlich von Würzburg) geboren und als wandernder Schuhmachergeselle in Beringstedt hängengeblieben. Er heiratete -wohl nicht ganz freiwillig- (so schreibt es Otto Bolln in seine Aufzeichnungen, Quelle: Beringstedter Archiv) eine Tochter des Dorfes: Anna, geb. Sievers (Tochter des Schneiders Reimer Sievers, Vorbesitzer dieser Kate). In dem Haus an der Straße nach Seefeld, das jetzt dem Bauern Wendell gehört, richtete er eine Schusterei ein. Klein und dick von Gestalt und nie ohne Schürze, wie sie die Schuhmacher trugen. Ihn zierte ein in der Mitte geteilter Vollbart. Immer versuchte er jeden Gesprächspartner „auf den Arm zu nehmen“. Meistens bemerkten die Betroffenen erst später, daß sie einer Lügengeschichte aufgesessen waren. Es gab zahlreiche solche Anekdoten und Lügengeschichten.

Neben der Schusterei hatte er die Feuerspritze zu betreuen und das Feuerhorn zu blasen und er hatte den Schlüssel zum Spritzenhaus in Verwahrung.

Claus und Georg, seine beiden Söhne (beide im 1. Weltkrieg gefallen), hatten wenig Freiheit. Waren sie einmal nicht beim Haus und wurde der eine oder beide gebraucht, dann stellte sich „Johann Schooster“ vor die Tür und pfiff durchdringend auf einem Kofferschlüssel, weithin hörbar. Georg und Claus mußten dann alles stehen und liegen lassen und nach Hause galoppieren, sonst gab es Schläge mit dem Spannriemen. Der größte Teil seiner Kundschaft war in Seefeld zu Hause. Für den Weg dahin benutzte er ein Fahrrad. Hinter dem Fahrrad hatte er einen kleinen Handwagen mit einem Tau verbunden, in dem er alles was sich so zu befördern ergab, transportierte: Ferkel, Kleinkinder, Rübenpflanzen, Sohlleder, Hühnerfutter, auch Äpfel und Birnen. Bevor er abfuhr hieß es stets: „Georg, Claus, putzt mir mal das Rad!“. Er sprach ein Gemisch aus Hochdeutsch, Plattdeutsch und Fränkischem. Auch wenn sonntags ausgefahren wurde, geschah dies per Rad und immer mit dem hinter seinem Fahrrad rasselnden Handwagen und so waren sie immer schon von weitem wahrzunehmen. Während des ersten Weltkrieges wurde viel „schwarz“ gebuttert, denn Butterfässer der alten Art gab es noch überall. Ein Beringstedter ging oft zu Fuß nach Seefeld, um dort Butter zu holen. Johann Schooster wußte dies und nötigte den betreffenden herein, wenn er zurückkam. In der Schusterstube verwickelte er ihn in ein langes Gespräch und nötigte ihn neben den Ofen, den er gewaltig nachheizte. Immer wenn es dem Wanderer zu heiß wurde, nötigte er ihn wieder zum Hinsetzen und heizte nach, bis dem Besucher die Butter in der Tasche schmolz.

Bei den Gesprächen am „Buschdiemen“ waren solche und ähnliche Geschichten immer wieder Gesprächsthema.

(Dieser Bericht wurde verfaßt von Otto Boll, *1900 in Beringstedt, Mückenhörn 9)

In der Familie Wendell hieß das kleine Häuschen noch lange: die Schusterkate, obwohl die Bewohner Schneider hießen.

Sie wird vermietet an verschiedene Bewohner.

google streetview

google streetview

...

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Google streetview

Baujahr 1969

Erbaut von Papendorf Elke und Dieter

Die Familie hatte mehrere Kinder, die teils mit in die Ehe gebracht wurden.

Der Vater von Dieter Papendorf fiel im 2. WK. Die Familie wohnte mit Mutter Josefine und Bruder Hermann im Haus `In der Marsch 9´ (Sierk´s Kate).

Dieter Papendorf wurde 1959 aus der Beringstedter Schule entlassen. Eine Ursula P. 1958 und sein älterer Bruder Adolf P. 1956. (Quelle: Dorf- u. Schulchronik)

Dann wohnte hier eine Frau Holdorf aus Dithmarschen.

1995 kaufen die Eltern von

I. Henning dieses Haus von Michael und Ilona Marcussen (vermutlich die Erbin)

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

In der ersten Schulchronik, Seite 76, steht geschrieben:

1911 Im Laufe des Sommers wurde der große, stattliche Neubau des H. D. Ruge´schen Geweses fertiggestellt. Überhaupt zeigte sich in diesem Sommer am hiesigen Orte eine sehr rege Bautätigkeit. Mehrere neue große und kleine Bauten entstanden, teils an der Chaussee, die nach Seefeld, teils an der Chaussee, die nach Todenbüttel führt, so daß Beringstedt und Todenbüttel in absehbarer Zeit sich berühren werden.

Zu diesen gehörte auch das Haus Seegen 21,

gebaut von

Hans Hinrich Voß *1881 in Osterstedt verheiratet mit Magdalena Catharina *1882, geb. Pahl

Sie ist die Tochter vom Tischler Pahl und dessen Ehefrau Lena, geb. Köster (siehe Hausgeschichte: Seegen 3)

Er ist der Sohn von Hans Voß, Osterstedt, und seiner Frau Katharina, geb. Rohwer.

Er ist Arbeiter und stirbt 1938 in Kiel

Sohn:

Wilhelm Hermann Voß *1912 Bahnarbeiter (deshalb allgemein Bahn-Voß genannt)

verheiratet mit Anna Margaretha, *1917 geb. Mumm in Puls

Sie haben 3 Kinder: Margarethe, Hans Wilhelm und Claus

Oma und Enkelin, dahinter das Haus Seegen 21

Oma und Enkelin, dahinter das Haus Seegen 21

Das obige Bild wurde 2023 zur Verfügung gestellt von Claus Voß, Seegensgang 1.

Als Besitzer folgt:

Hans Wilhelm Voß *1952 er heiratet Angelika, geb. Saalfeld

Kinder: Anke *1984, und Carsten *…

Der Vater stirbt früh

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Seegen 3

Dieses Bild wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn und Frau Baumgart und Langner

Es ist das einzige Haus in Beringstedt, in dem es noch Alkoven (Schrankbetten) gibt. Sie werden jedoch nicht mehr genutzt und dienen heute als Schrank.

Erbaut um 1795

Einige der zum Bau dieses Hauses genutzten Materialien (hauptsächlich die alten Eichenbalken) stammen von einem seinerzeit abgebrannten Haus aus Haale. Da nicht alles bei diesem Brand beschädigt wurde, kamen die alten Eichenbalken nach Beringstedt, womit dann dieses Haus erbaut wurde.

Köster ist erster Besitzer. Seine Tochter heiratet den Tischlermeister

Hinrich Pahl genannt wurde er `Meister Pohl´. Dann folgte

Heinrich Pahl Er war Bahnwärter. Seine Frau hieß Wiebke.

Das Reetdach wurde seinerzeit durch ein Blechdach ersetzt.

1972 kaufte Familie Wendell dieses Haus

1979 kauften die Berliner Familien Baumgart und Langner diese Kate.

Bei der Renovierung wurde der alte Charme des Hauses -so gut es ging- erhalten. Es gibt noch die im Original erhaltenen Alkoven, sowie die niedrigen alten Innentüren und im Stallbereich einen Teil vom alten Fußboden. Beim Kauf gab es in der Diele noch den alten Lehmboden, der dann jedoch aus energetischen Gründen gefliest wurde, da dieser Bereich heute als Aufenthalts- und Essraum genutzt wird. Links neben der Dielentür befand sich früher der Ziegenstall. Ein Badezimmer gab es damals nicht. Im Hinterhof stand ein Häuschen mit Herz, wie früher allgemein üblich.

Als dieses Haus seinerzeit zum Verkauf stand, gab es einen Interessenten der meinte: "Das reißen wir alles ab und bauen dann neu !". Dies war jedoch nicht im Sinne von Herrn Wendell und somit kam dieser Interessent für ihn nicht in Frage. Die jetzigen 2 Besitzer jedoch hatten genau nach solch einem Projekt gesucht, um es für sich als Ferien- und Wochenendhaus auszubauen und zu nutzen.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Geschichte vom Haus Seegensgang 15

Erbaut wurde das Haus vor 1900 (genaueres ist nicht bekannt) von der Familie Hadenfeldt

Es war reetgedeckt und Anfangs wohnte hier

Abel Hadenfeldt *1838 Sie ist die älteste Tochter von Hans Hadenfeldt *1810 und der Antje Hadenfeldt, *1818, geborenene Hadenfeldt.

Abel Hadenfeld blieb ledig und pflegte ihre Eltern, wie es hieß, mit ganzer Hingabe.

-Nach einer späteren Erzählung, ging sie deshalb wohl täglich den heutige Seegensgang. Dieser Weg bekam seinen offiziellen Namen jedoch erst im Jahr 1980. Davor war dieser unbefestigte schmale Weg die kürzeste Verbindung zu ihrem Elternhaus (Friedenstr. 19). Da Abel, wie erwähnt, ihre Eltern gepflegt hat und somit wohl täglich hier entlang ging, wurde dieser Gang im Volksmund `Abelsgang´ genannt, was für ihre Eltern wohl auch ein Seegen gewesen ist.-

Nach ihrem Ableben wurde ihr 20 Jahre jüngerer Bruder

Jürgen Hadenfeldt (Jörn Affteker genannt, siehe Hofgeschichte Friedenstraße 16) Besitzer dieses Hauses.

Der Besitz ging dann (wahrscheinlich 1915) über an seine Tochter

Marie *1895 verheiratet mit Wilhelm Ralfs, *1890, aus Christinental

Tochter: Magdalena Catharina *23.12.1915

Im Oktober 1921 wird der Bau eines neuen Wirtschaftsgebäudes vollendet. Das Material kaufte er von einem Abbruch in Seefeld

Am 1. 8. 1951 schlug bei einem Gewitter der Blitz in das Wirtschaftsgebäude. Stall und Scheune wurden ein Raub der Flammen. (Info aus der Dorf- und Schulchronik)

Stall und Scheune wurden wieder aufgebaut.

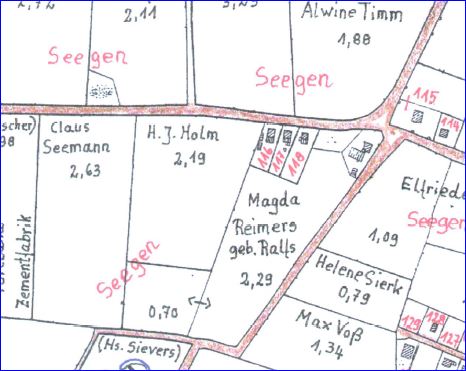

Ausschnitt einer Flurkarte (Stand 1961), erstellt von Erhard. Marxen in den Jahren 1996/97:

Als Besitzerin folgt die Tochter

Magdalena Catharina * 1915 verheiratet mit Reimers, Henning

Der Sohn (Sein Bruder ist der Besitzer vom Ponyhof Reimers, Todenbüttel)

Peter Reimers verkaufte das Haus an

… Jakobs Elektriker in Todenbüttel. Dieser wiederum verkaufte 1996 an

Jan und Thea Loop die bis heute hier wohnen.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Das Haus unseres ehemaligen Bürgermeisters und späteren Ehrenbürger Herbert Jürß

Zuvor, bis 1952 war das Grundstück unbebaut, wie hier auf dem alten Bild zu sehen ist: Es wurde jedoch weit früher aufgenommen.

Hier befand sich die Spar- und Darlehenskasse mit Wohnung für den Sparkassen-Rendanten Herbert Jürß und seine Familie. Im Dachgeschoß zog das Amt Beringstedt mit Kasse, Wohnungs-, Fürsorge- und Ordnungsamt ein. Zuvor befand sich die Amtsstube im Nebenhaus Thöm, Steinbergstraße 9.

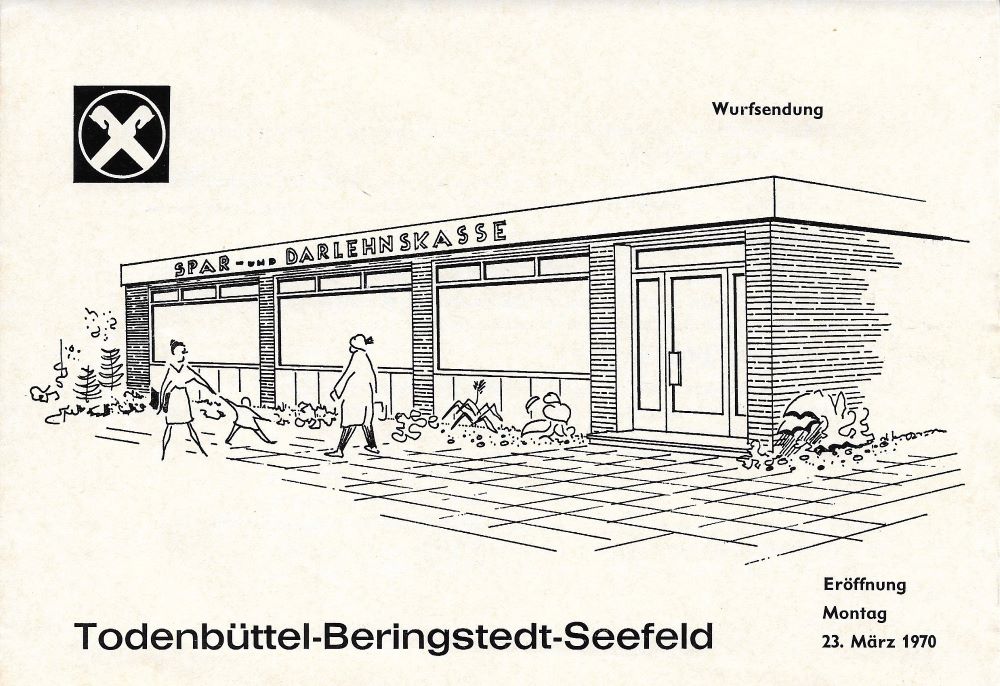

1970 wird dann ein neues Gebäude für die Spar- und Darlehenskasse eingeweiht. (Siehe Saar 54) Weiteres hierzu auch in der Rubrik: Gewerbe in Beringstedt

Das Haus in der Steinbergstraße 7 ging daraufhin in den Besitz von Herbert Jürß über.

ein Zeitungsartikel in der LZ am 10.02.1987

Das folgende Bild zeigt sein Haus, nachdem die Sparkasse (später Raiffeisenbank) zum Saar hin umgezogen ist:

Herbert Jürß war von 1977 bis 1997 (20 Jahre lang) unser sehr geschätzter Bürgermeister. Dies zeigte sich danach im Gemeinderat, denn sie ernannten ihn zum Ehrenbürger von Beringstedt.

Im Alter beschäftigte sich Herbert Jürß u. A. damit alte Bilder und Berichte von Beringstedt zu sammeln. Sein Ziel war es eine Chronik von Beringstedt zu erstellen. Hierfür besuchte er einige Male das Landesarchiv in Schleswig, wo er auch fündig wurde und einige alte Dokumente von Beringstedt (damals noch Bernstede) zu Tage brachte und in seine Sammlung stellte. Er verfaßte auch einige Berichte über Beringstedt und mit Hilfe seines Enkels wurden diese auf der ersten homepage von Beringstedt für die Allgemeinheit zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Nach dem Tod von Herbert Jürß, 2 Tage vor seinem 90. Geburtstag, wird das Haus von den Erben (2 Töchter) an die neuen Besitzer verkauft.

Die neuen Besitzer sanieren das komplette Haus.

Es werden neue Fenster und eine neue Haustür eingebaut und auch innen wird alles erneuert. Anschließend lassen sie 2020 das Dach neu eindecken. Dabei kommen zwischen den Sparren und Kanthölzern die alten Unterlagen der

Baugenehmigung von der Beringstedter Meierei-Genossenschaft aus dem Jahr 1887 zutage.

Wie bereits erwähnt, war im Dachgeschoß des Hauses einst das Amt Beringstedt untergebracht und hatte hier seine Räume. Wie die alten Unterlagen jedoch zwischen die Dachhölzer gerieten ist nicht bekannt. Vor 1952 war das Amt im Haus des Amtvorstehers Thöm, Steinbergstr. 9.

Als die Amtsverwaltung dann von Beringstedt in das Amt-Hohenwestedt-Land (Am Bahnhof Hwst) verlagert wurde, baute man im DG eine Wohnung aus, die dann stets vermietet wurde:

z.B. an den ehemaligen Dorflehrer Herrn Roske und an Frau Helmi Schößler …uvm.

2023 steht das Haus erneut zum Verkauf. Die Besitzer sind aus Beringstedt fortgezogen.

Anfang 2025 ziehen neue Besitzer in das Haus ein.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

1908 gebaut von Kruse, Heinrich Heizer

Eintrag in der ersten Schulchronik: April 1919 Besitzänderungen in letzter Zeit:

Johannes Kruse verkauft sein Haus für 19.500 an Lehrer a.D. Reimer Thöm.

1920 Thöm, Reimer Lehrer a. D. + 1924 in Beringstedt

verheiratet mit Anna, geb. Boldt (+1928 in Beringstedt)

Tochter: Alma Margaretha Thöm *1891, ledig, lebte bei ihren Geschwistern und starb im Alter von 42 Jahren nach fünfjährigem Krankenlager an Asthma u. Nervenleiden.

(Quelle: Kirchenbücher Todenbüttel)

Eintrag in der Dorf- u. Schulchronik: 11.9.1933 In der Nacht vom 9.zum 10. September starb nach jahrelanger Krankheit Alma Thöm, die Schwester des Gemeindevorstehers.

1938 Thöm, Wilhelm wohnte hier gemeinsam mit seiner Schwester Frieda

Ein Bild mit Frau Büssen und Frl. Thöm (sie waren gut befreundet).

Ein Bild mit Frau Büssen und Frl. Thöm (sie waren gut befreundet).

Dieses Bild wurde von Annelene Illing zur Verfügung gestllt.

Dezember 1928 Eintrag in der ersten Schulchronik:

Zum Gemeindevorsteher wurde Wilhelm Thöm mit 6 gegen 3 Stimmen für Gustav Möller gewählt.

Am 10.12.1929 fand die Gemeindevorsteherwahl statt. Gemeindevorsteher Thöm und dessen Stellvertreter Möller (Opa von Annelene Illing, siehe Birkenweg 6) wurden wiedergewählt.

Wilhelm Thöm war von 1928 – 1935 Gemeindevorsteher und bis 1945 Bürgermeister von Beringstedt.

Sein Büro hatte er im Zimmer links vom Eingang.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Bilder wurden 2019 freundlicherweise von Max Walter Voß für die Chronik zur Verfügung gestellt. Links neben dem Haus steht ein großer Kirschbaum.

Baujahr 1882 Dieses Datum stand einst in dem weißen Feld über der Haustür

Besitzer zu dieser Zeit war Hinrich Raabe. Dieser war Schuster und hatte im südlichen Teil eine kleine Schusterwerkstatt. Auch hat es dort einst ein größeres Schaufenster gegeben. Dieser Teil des Hauses ist wohl einmal angebaut/erweitert worden, was sich am Dach erkennen läßt.

Auf dem alten Schulbild mit dem Lehrer Thomsen wird unter den Schülernamen eine Anna Raabe erwähnt. Evtl. seine Tochter (?)

Es folgen als Besitzer:

1920 Eduard Clausen

Info aus der Dorf- und Schulchronik: August 1930:

20.3.1930 Am Dienstagmorgen um 4 Uhr starb der Naturheilkundige Eduard Claußen im Alter von 79 Jahren.

Nov. 1930 In der Clausen Wohnung wurde der Rest des toten Inventars verauktioniert.

30.1.1931 Eduard Voß kaufte Eduard Clausen´s Haus zum Preise von RM 5000 und die Kosten.

Am 15.2.31 mieteten von Eduard Voß, Willi und Detlef Maaß das frühere Clausen´sche Haus.

Eduard Voß ist der Sohn von Bäckermeister Herm. Voss, Steinbergstr. 15, verheiratet mit Johanna, geb. Evers, Beringstedt

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

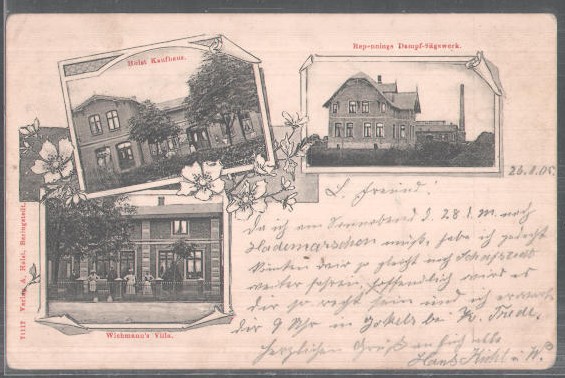

Wichmann´s Villa

Auf einer alten Postkarte von Beringstedt gibt es eine kleine Ablichtung dieses Hauses. Hier wird das Haus benannt als Wichmann´s Villa

Baujahr 1897

Auf dem Bild vom alten Beringstedter Bahnhofsgebäude, damals noch auf der Nordseite der Bahnstrecke, wird ein Mann unter 1. (mit Melone) mit Namen Wichmann benannt, er ist Viehhändler (…der das Seil vom Ochsen hält).

1 3 2

Wichmann Adolf Wieben … Schröder

Somit ist dieser Herr Wichmann der Vorbesitzer dieses Hauses:

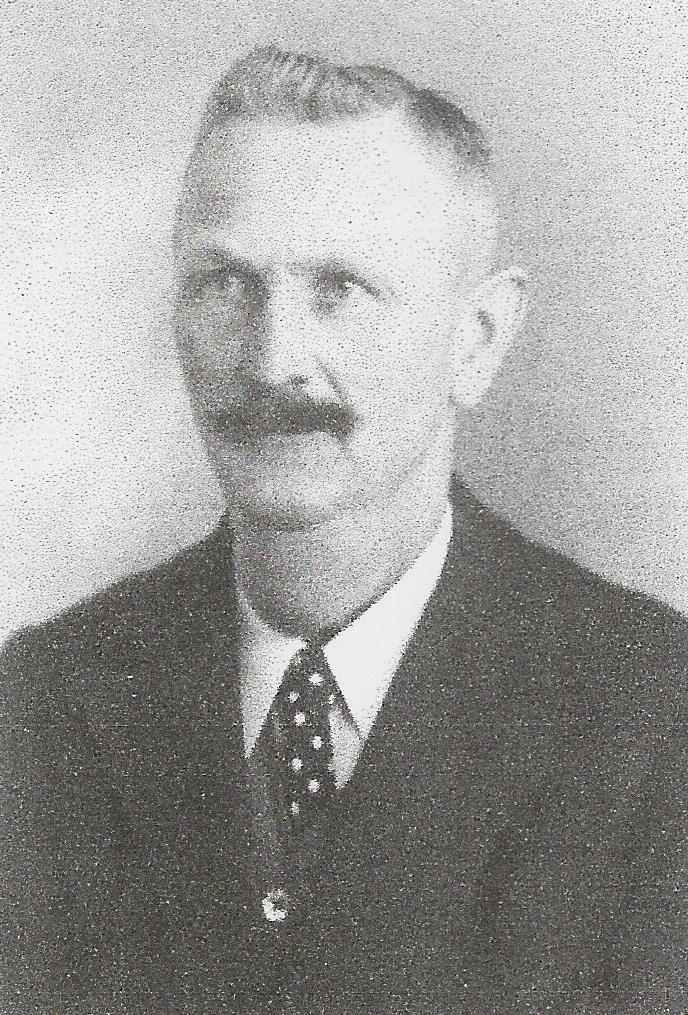

Das Bild wurde von Ute Bast, Tönning, zur Verfügung gestellt. Auf dem Bild zu sehen ihr Urgroßvater Heinr. Wieben.

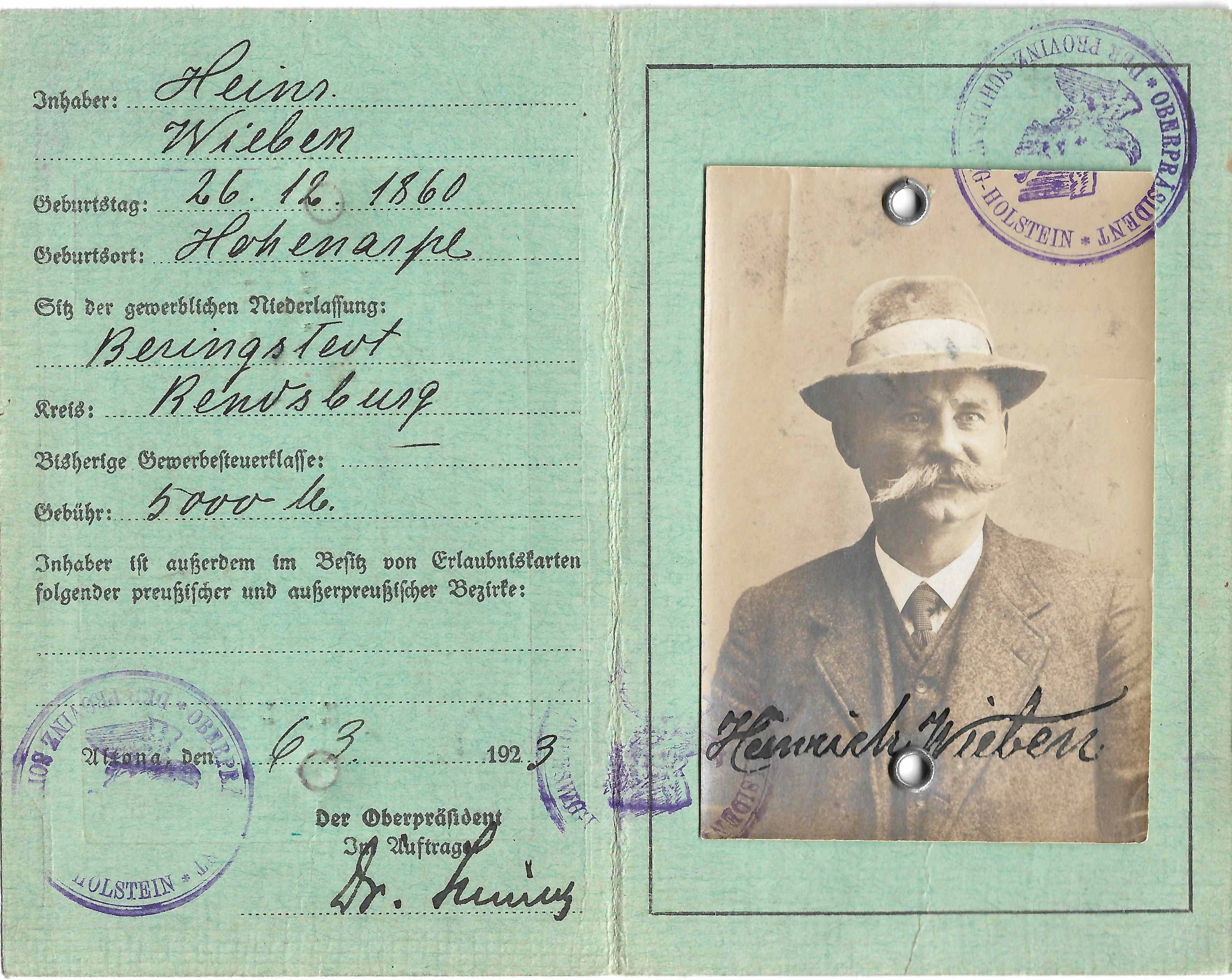

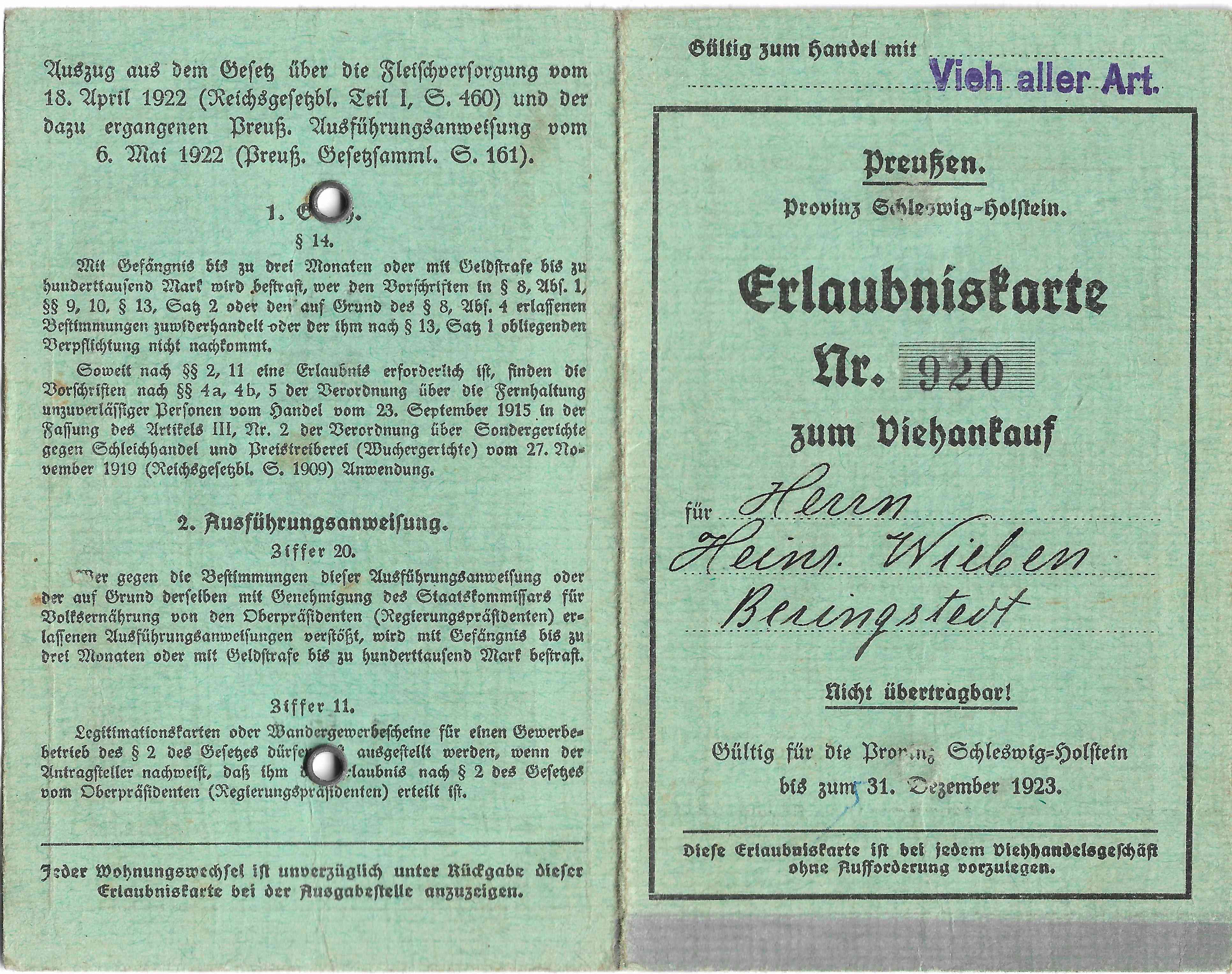

Als nächster Besitzer folgt:

1922 Heinrich Friedrich Wilhelm Wieben *1860, Viehhändler und Schlachter,

verheiratet 1888 mit Anna Wiebke, *1856 in Beringstedt, geb. Horstmann

Sie wohnen anfangs im Haus `Am Wischhof 13´ (später Keller), dann auf dem Hof Mückenhörn 2, bis der Sohn diesen übernimmt.

Der Sohn, Carl Wieben, bewirtschaftet den Hof `Mückenhörn 2´ (siehe Hofgeschichte)

Er ist 1914 einer der Mitbegründer der Wassergenossenschaft in Beringstedt und dort im Vorstand tätig.

es folgt:

Claus Holm gestorben 1964, verheiratete 1920 mit Meta, geb. Wieben, Beringstedt.

Siehe hierzu die Hofgeschichte `Am Wischhof 7´ und `Mückenhörn 2´.

Nach der Hofübergabe `Am Wischhof 7´ verbringen sie hier ebenfalls ihr Altenteil im Haus, Steinbergstraße 5.

1974 Ehler Hinrich Holm, *1921, und seine Frau Anna Johanna *1927, geb. Tiemon, aus Tetenbüll.

Nachdem sie ihren Hof, Am Wischhof 7, an Hans Jakob Holm verkauft haben, verbringen sie ebenfalls hier ihren Lebensabend.

Als in Beringstedt, im Jahr 1955, eine Gefriergemeinschaft gegründet wurde war Ehler Holm im Vorstand tätig. Ebenso bei der Wassergenossenschaft Beringstedt. Hier war er von 1958 bis 1994 im Vorstand tätig.

… nach dem Umbau mit neuer Verblendung …

Erbin ist die Tochter Meta Wichelmann, Hohenwestedt. Sie vermietet das Haus.

Ihr Sohn baut in 2. Reihe ein neues Haus: Steinbergstraße 5 a.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstr. 7 Baujahr 1952

Im Dachgeschoß befand sich das Amt Beringstedt.

Vorgeschichte:

Bereits seit 1887 gibt es in Beringstedt eine Spar- und Darlehenskasse. Es ist jedoch nicht bekannt in welchem Haus diese war.

Die erste Erwähnung eines Sparkassenrendanten steht in der Dorf- und Schulchronik 1929:

Am 1.5.1929 übernahm Sparkassenrendant Joh. Ehlers die Postagentur.

Demnach war Herr Joh. Ehlers zuvor Sparkassenrendant in Beringstedt. Sicherlich gab es vor ihm noch andere!

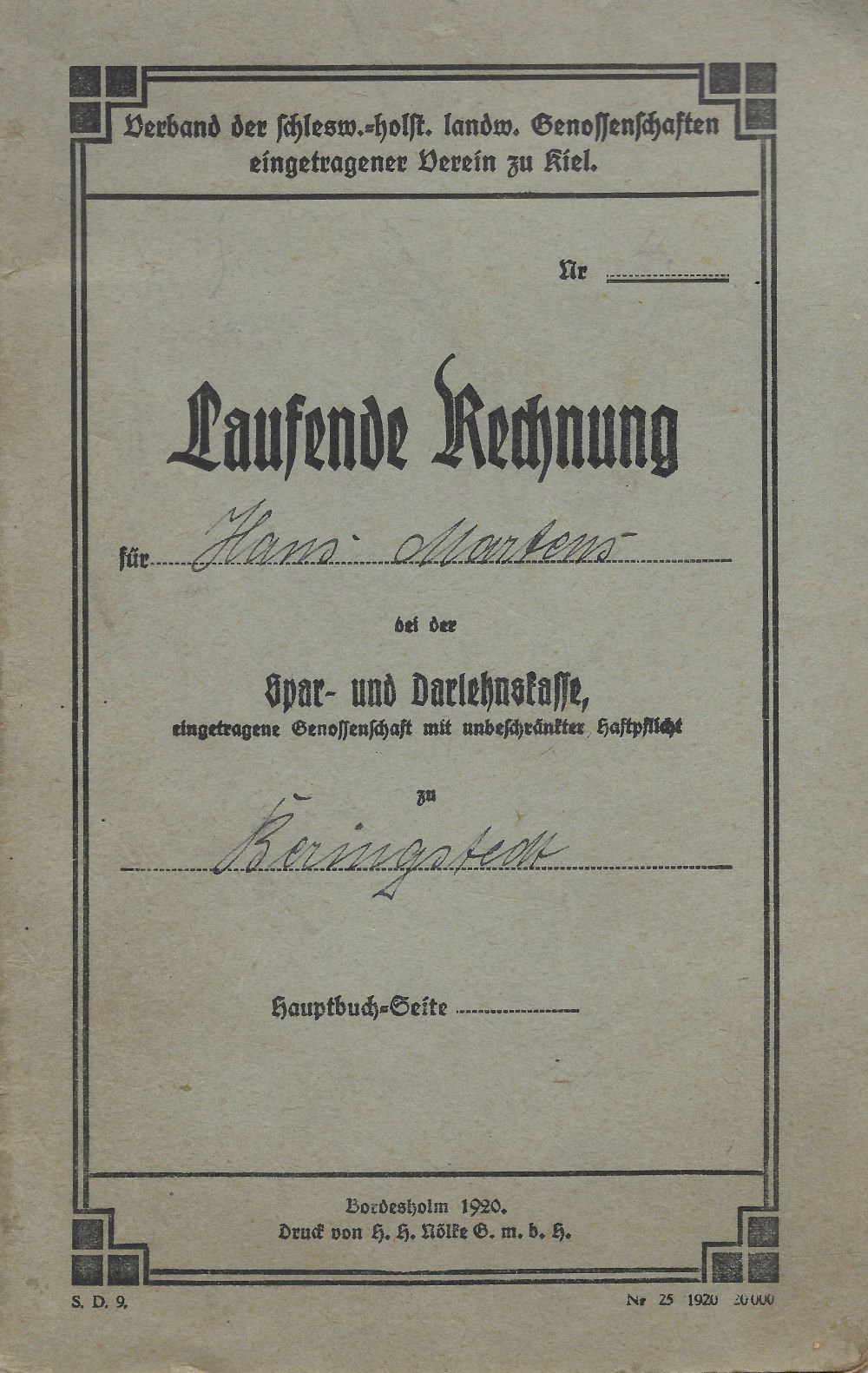

In den alten Unterlagen der Familie fand Ingrid Martens (2020) diese alten Rechnungsbücher, in denen der Zahlungsverkehr über die Spar- und Darlehenskasse abgerechnet wurde. Es stammt aus dem Jahr 1925

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Spar- und Darlehenskasse am 22.11.1951 stand die Rendantenwahl auf der Tagesordnung. Die Versammlung entschied sich für Herbert Jürß aus Rendsburg.

Zuvor hatte Hans Greve (Schmied. Vater vom späteren Bürgermeister Hermann Greve, Steinbergstr. 18) die Kasse 13 Jahre lang in seinem Haus geführt. Steinbergstr. 16

Am 1. Februar 1952 verlegte die Spar- und Darlehenskasse ihren Geschäftsraum für kurze Zeit in das Haus von Eduard Voß, Steinbergstraße 8.

Der erste Spatenstich für ein neues Gebäude (siehe Bild oben) wurde am 14. Juni 1952 gemacht.

So berichtet der Dorflehrer Hellmut Wächtler in der zu dieser Zeit von ihm geführten Dorf- und Schulchronik.

Am 1. Juli war die Grundsteinlegung. An diesem Tage mußte auch Lehrer Wächtler mit Ausschachten. Auf der Baustelle waren außerdem: Herr Prütz, Koschke und Krey (Maurer), Claus Trede, Rühmann. Herr Struck war Vorarbeiter. Am 14.7. mußte Wächtler den 2. Tag abarbeiten (Gemeinschaftsarbeit).

Am 23. August 1952 war Richtfest der Sparkasse. In den 55 Jahren ihres Bestehens hat sich die Spar- und Darlehenskasse stetig aufwärts entwickelt.

Am 1.12.1952 wurde das Spar- und Darlehenskassen-Gebäude bezogen.

Auch das Amt Beringstedt mit Kasse, Wohnungs-, Fürsorge- und Ordnungsamt hat hier einen Raum im 1. Stock eingerichtet. Zuvor befand sich die Amtsstube im Nebenhaus Thöm, Stein-bergstraße 9.

Am 26.1.1953 war Hauptversammlung der Spar- und Darlehenskasse. Der Haushalt im vergangenen Jahr hatte sich von 3 400 000 auf 5 390 000 Mark, also um 54% erhöht.

Anni Greve (Tochter von Hans Greve, Steinbergstraße 16) arbeitete eine Zeit lang bei der Spar- und Darlehenskasse unter der Leitung von Herbert Jürß. Zuvor hatte die Spar- u. Darlehenskasse, wie bereits erwähnt, im Haus ihres Vaters (Steinbergstraße 16, siehe oben) ihren Sitz in Beringstedt.

1970 wird ein neues Gebäude eingeweiht. (Siehe Saar 54)

Das Haus in der Steinbergstraße 7 ging daraufhin in den Besitz von Herbert Jürß über.

Zeitungsartikel LZ am 10.02.1987

Nach dem Tod von Herbert Jürß, 2 Tage vor seinem 90. Geburtstag, wird das Haus von den Erben an die neuen Besitzer verkauft.

Diese sanieren das komplette Haus neu. Es werden neue Fenster und eine neue Haustür eingebaut und auch innen wird alles erneuert. Anschließend lassen sie 2020 das Dach neu eindecken. Dabei kommen zwischen den Sparren und Kanthölzern die alten Unterlagen der Baugenehmigung von der Beringstedter Meierei-Genossenschaft aus dem Jahr 1887 zutage. Wie bereits erwähnt, war im Dachgeschoß des Hauses einst das Amt Beringstedt untergebracht und hatte hier seine Räume. Wie die alten Unterlagen jedoch zwischen die Dachhölzer gerieten ist nicht bekannt. Vor 1952 war das Amt im Haus des Amtsvorstehers Thöm, Steinbergstr. 9.

Als die Amtsverwaltung dann von Beringstedt nach Amt-Hohenwestedt-Land (Am Bahnhof) verlagert wurde, baute man im DG eine Wohnung aus, die dann stets vermietet wurde:

z.B. an den ehemaligen Dorflehrer Herrn Roske und an Frau Helmi Schößler uvm.

2023 steht das Haus zum Verkauf.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Bäckerei und Kaufhaus Voß

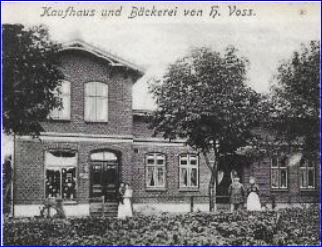

In der ersten Schulchronik wird im Jahr 1903 folgender Eintrag festgehalten, Seite 51:

Im Laufe des Sommers machte sich hier im Ort eine rege Anzahl mit Grundstücken bemerkbar. Die Witwe Evers verkaufte ihre Bäckerei für 12 000 Mark an ihren derzeitigen Geschäftsführer. Der Kaufmann Holst veräußerte seinen Besitz an Herrn Voß aus Gokels für 13 000 Mark. Den Besitz des Landmannes J. Sievers erstanden die Parzellenten Scheele für 2 600 Mark. Der Maurer Kroll verkaufte seine Kate an den Arbeiter Ruge, während er selbst wieder zwei Bauplätze erstand von dem Landmann C. D. Hadenfeldt, um dort Wohnhäuser aufzuführen. Den Besitz des Klempners Petersen erwarb der Gärtner Hinrichs aus Hanerau, um dort eine Gärtnerei anzulegen. Das Haus des Rentner C. Kock ging durch Kauf über an den Arbeiter Heesch für 4400 Mark. Der Viehhändler Wieben erwarb einen Bauplatz von dem Landmann H. Timm für 1000 Mark.

Demnach war die Vorbesitzerin: Witwe Evers

Sie und ihr Ehemann haben somit hier bereits eine Bäckerei betrieben und der Kaufmann Holst war ihr Geschäftsführer, bis Frau Evers dieses Haus im Jahr 1903 verkaufte.

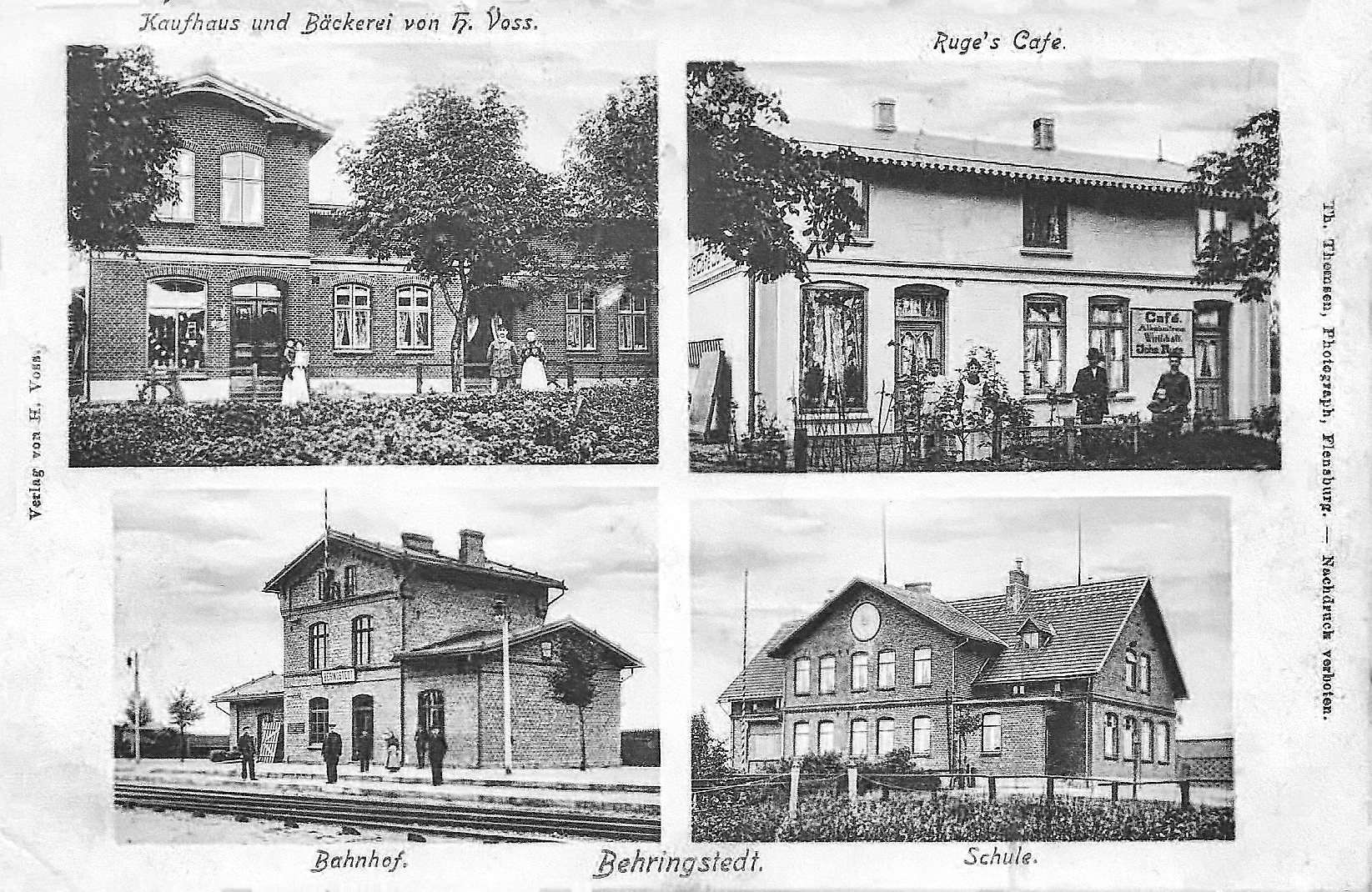

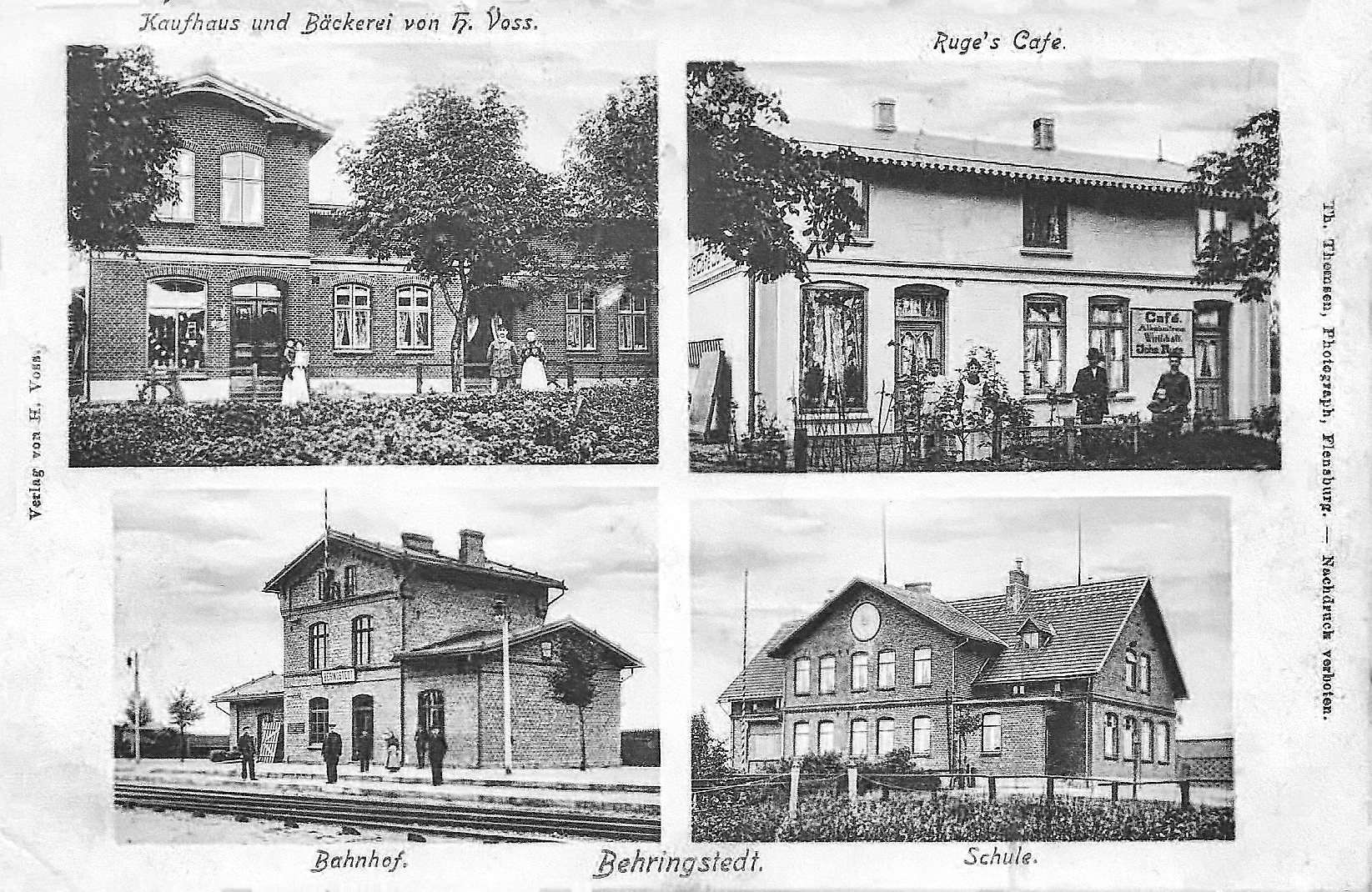

Diese alte Postkarte von 1907 zeigt u. A. auch das Haus Steinbergstraße 15. Benannt als Kaufhaus und Bäckerei von H. Voss

Hermann Voss *1876 +1952 verheiratet mit Johanna, geb. Evers, Beringstedt

Kinder: Agnes verh. mit Walter Rochow

Eduard später der Hausbesitzer Steinbergstraße 8

Max wird auch Bäcker. Er ist verh. mit Anne, geb. Rohweder, aus Wapelfeld. Sie übernehmen später die Bäckerei mit Laden in der Steinbergstraße 15

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Baujahr unbekannt, wahrscheinlich zwischen 1900 und 1905

Wohnhaus der Familie Kühl (Bäckerei und Laden befanden sich im Nebenhaus, Steinbergstr. 10)

Bild unten: Alwine Kühl mit ihren Kindern: Willi Kühl, Margareta *1907 (später Butenschön) und Else (später Kurdts)

vor der Ladentür der Bäckerei im Nebenhaus

Betka Roch und Anna, geborene Hartig

Kinder: August - hat später eine Autowerkstatt in Niebüll

Rudi - Friseur in Hademarschen

Peter - Schneiderei in HH, als Rentner wohnt er in Ahrensburg

Alwine Marianne - gestorben mit 5 Jahren

`Tante´ Betka (Anna) wurde 94 Jahre alt.

Nächste Besitzer werden: Meissner

Neuer Besitzer wird Christian Holst

Er vermietet das Haus, wohnt -privat- im Haus Steinbergstraße 18

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Dieses Bild wurde von Annelene Kröber, geb. Sievers, zur Verfügung gestellt.

Erbaut zwischen 1956 und 1960

Jürgen Hadenfeldt verh. mit Tine (Katharine Wiebke), geb. Sieberkrob

*1924 +1999 *1934 +2002 in Beringstedt

Sohn von: Catharina Hadenfeldt *1893, verheiratet mit Johannes (Hannes) Hadenfeldt, aus Mörel

(Seine Mutter erhängte sich Im Jahr ´58 o ´59 in der Nähe von Oldenborstel), siehe Hofgeschichte Solterbeck

Der Kriegsverletzte Jürgen Hadenfeldt richtet in seinem Haus eine Poststube ein, die er verwaltet. Zuvor war die Poststelle im Haus nebenan, Steinbergstraße 1 (bei Uhrmacher Knuth).

Gleich zu Beginn des 2. WK wurde Jürgen Hadenfeldt eingezogen und schwer verwundet. Er verlor ein Bein und kam als Kreigsversehrter wieder nach Beringstedt. Er heiratete und baute dann hier für seine Familie ein Haus

Kinder: Birgit (*1961) und Hannelore (*1955)

Dieses Bild aus dem Jahr 1962 mit dem Haus von Jürgen Hadenfeldt im Hintergrund. An der Hauswand das Postschild.

Es wurde von Marlene Sievers zur Verfügung gestellt (2022):

Angelika Ruge, Ilse Schipmann und Marlene Sievers

Nächste Besitzer werden:

Jens und Anke Böttcher

Sie wohnten zuvor in der ehemaligen Lehrerwohnung im DG, Schulberg 3. Einige Jahren zuvor verbrachten sie in Indien, Nähe Neu Dehli, ca. 7-8 Jahre, wo Jens Böttcher an einer Deutschen Schule Unterricht erteilte.

Am Haus wird auf der Ostseite angebaut.

Im Alter ziehen sie in die Mietwohnung bei J.u.G. Ohrt, Steinbergstraße 1

2020 verkauft an

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstraße 1 Erbaut ca. 1900 (evtl. früher, genaues ist nicht bekannt)

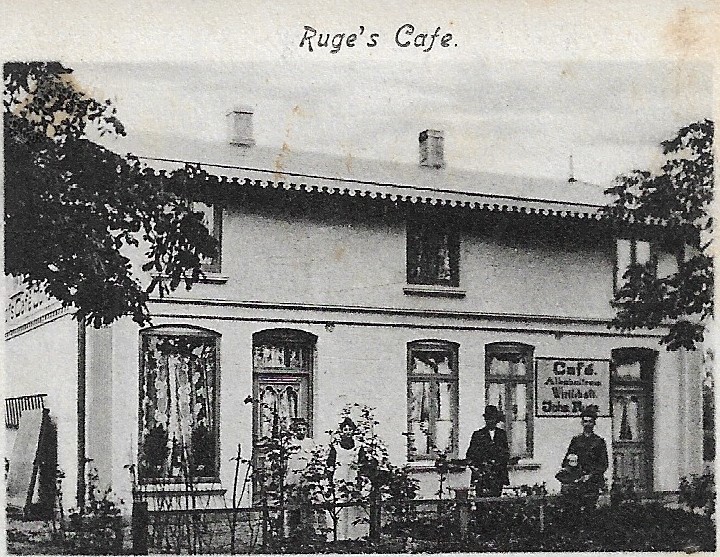

Gemäß einer alten Postkarte von 1907 gab es um diese Zeit eine Bäckerei (Voss) und ein Café (Ruge) in Beringstedt.

Dem Schild neben der rechten Tür kann man entnehmen, dass ein gewisser Johs. Ruge der Inhaber dieses Geschäfts ist. Ob er der Besitzer oder Mieter dieser Hausseite ist bleibt Spekulation, könnte aber sein. Es gab noch einen 2. Haus-Eingang.

Februar 1930 Eintrag in der Dorf- und Schulchronik:

In der vorigen Woche kaufte Uhrmacher Markus Rubien das Haus, in welchem er seit längerer Zeit zur Miete wohnte, von Frau Ww Voß, hier.

Demnach war die Witwe Voß zu dieser Zeit die Besitzerin.

Markus Rubien ist der Sohn von Christian Rubien (Im Eck 1). Sein Bruder Reimer Rubien hatte dort eine Tischlerei, wie bereits zuvor der Vater Christian Rubien.

In diesem Uhrmacher-Geschäft konnte man neben Uhren, Schmuck und Porzellan auch Fahrräder kaufen.

Seine Frau Christine Knuth (geborene Jensen) heiratete in 2. Ehe den Uhrmacher Knuth

Nach dem 2. Weltkrieg gab es hier neben dem Uhrmacher eine Post-Agentur, die der Kriegsversehrte Jürgen Hadenfeldt verwaltete.

Die Steinbergstraße mit Baum-Allee

und später ohne Bäume

Das Haus Steinbergstraße 1, als hier noch der Uhrmacher Knut sein Geschäft hatte und nebenan die Poststelle war.

vorne: Polizist Petsch und Postbote Hans Lütje.

Im Frühjahr 1979 verkauft Hugo Knuth dieses Haus an

G. u. J. Ohrt Nach einigen Renovierungsarbeiten ziehen sie hier im Januar 1980 ein.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstaße 11

Erster Bewohner dieses Hauses, erbaut ca. 1910

In diesem Haus befand sich einst die Postagentur von Beringstedt.  Die alte Haustür, die auf diesem Bild zu sehen ist, befindet sich heute noch im Besitz von Wulf Illing. Er hat sie in seiner Terrassenecke verbaut.

Die alte Haustür, die auf diesem Bild zu sehen ist, befindet sich heute noch im Besitz von Wulf Illing. Er hat sie in seiner Terrassenecke verbaut.

Die erste Postagentur übernahm Herr Nupnau im Mai 1897. Der Briefträger war Herr Popp. Er brachte die Post nach Seefeld, Puls und Ostermühlen. Herr Nuppnau war für Beringstedt zuständig. Einige Jahre später kam Herr Schlömer als Briefträger hinzu. Ab dann hatte Herr Nuppnau nur die Post-Agentur zu betreuen. Nach 23 Jahren (1920) übergab er diese Aufgabe an Herrn R. Schmidt, der bis 1929 hier tätig war. Dann folgte Joh. Ehlers.

Am 25.4.1929 zog der frühere Postagent R. Schmidt in die frühere Altenteilerkate von Cl. Voß (heute Norbert Heuck, Friedenstr.8, davor wohnte dort der Schuster W. Hinrichs, Quelle: Dorf- u. Schulchronik)

ab 1929 übernimmt Joh. Ehlers mit Frau Margarethe, geb. Ott (Bahnhofs-Gaststätte) die Postagentur

Am 1.5.1929 übernahm Sparkassenrendant Joh. Ehlers die Postagentur. (Quelle: Dorf- u. Schulchronik)

Am 1.10.1929 vermählte sich der Postagent Joh. Ehlers mit Margarethe Ott.

Ebenfalls in diesem Haus wohnten hier zur Miete:

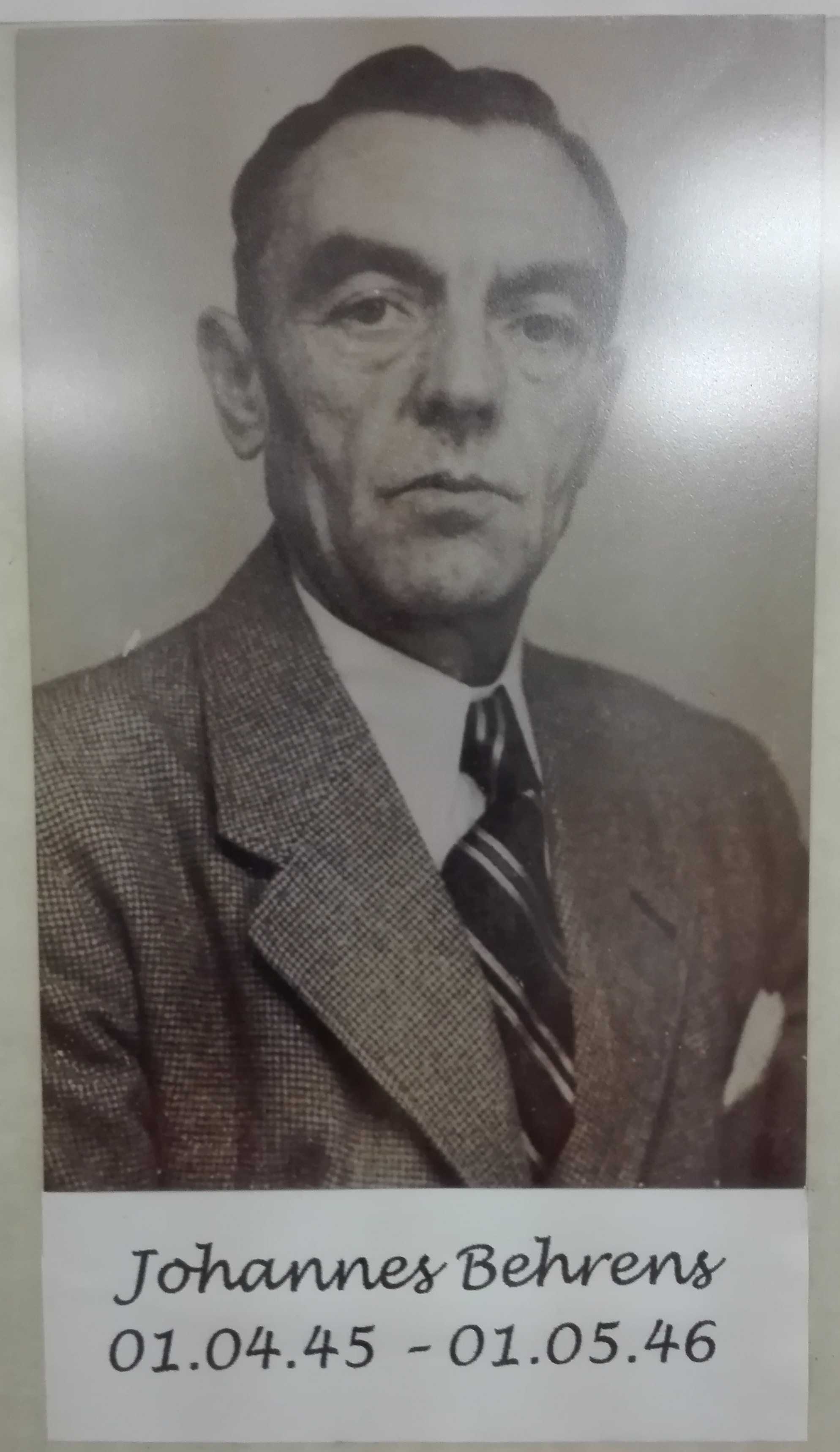

Johannes Behrens und Frau Alwine, mit ihren Söhnen Walter und Helmut. Sie hatten ein Zimmer im DG. Der Rest war Dachboden.

Zwei weitere Söhne: Hans und Richard fielen im 2. Weltkrieg.

Herr Behrens war von 1945-46 Wehrführer (damals hieß es och HAUPTMANN) der Freiwilligen Feuerwehr in Beringstedt.

Da er `nur´ einfacher Arbeiter war, er aber in seiner Funktion als Feuerwehrchef das Sagen hatte, wollten einige `hohen´ Herren der Bauernschaft seinen Anweisungen oft nicht folgen. Deshalb degradierte er einige in ihrem Rang bei der Feuerwehr, wozu er zwar das Recht hatte, was aber dazu führte, dass er nur ein Jahr Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Beringstedt blieb.

Auch Oma Behrens wohnte ebenfalls mit im Haus. Sie bekam das kleine Zimmer, dass einst als Poststube diente. Die Poststelle war bereits ins Haus Steinbergstraße 1 verlegt worden.

Nach dem Krieg sind in diesem Haus viele Flüchtlinge untergekommen.

Zu diesen gehörte auch die Familie Illing, Walter u. Wilma. Sie wohnten zunächst bei Tante Dora, Mückenhörn 9, und fanden dann im Haus Steinbergstr. 11 eine neue Bleibe. Sie bekamen im DG ein Wohnzimmer, rechts (kleines Fenster) befand sich das Schlafzimmer und links (kleines Fenster) war die Küche. Der älteste Sohn Walter schlief im Etagenbett oben, seine Brüder Wilfried und Wulf im unteren Teil. Es gab keine Matratzen, dafür gefüllte Strohsäcke als Unterlage, die ab und an neu befüllt wurden. Die Eltern hatten ein etwas breiteres Bett, in dem auch die Tochter mit schlief. Und dann gab es noch ein Kinder-Gitterbett. Als die Tochter älter wurde, bekam sie einen Schlafplatz auf dem Sofa im Wohnzimmer. Da sie morgens früh geweckt wurde, weil die Eltern aufstanden, ging sie dann noch für kurze Zeit ins Elternbett, dass noch schön warm war. Die Kinder mußten im Winter solange im Bett liegen bleiben, bis der Bollerofen eingeheizt war und es etwas wärmer wurde. Es gab zwar einen Ausguß in der kleinen Küche, Frischwasser mußte jedoch oft von unten heraufgeholt werden, weil der damalige Wasserdruck vom Wasserturm auf dem Schulberg nicht bis ins OG reichte. Hinter dem Haus gab es ein Plumsklo (Haus mit Herz).

Diese Erinnerungen erzählten Wulf Illing, sein Bruder Wilfried sowie deren Schweste im Jahr 2022 bei einem Treffen im Birkenweg. Auch die folgenden Info´s zur Hausgeschichte entstammen diesen Erinnerungen)

Nachdem Oma Behrens verstarb, bekam Fam. Janz ihr kleines Zimmer. Mutter, Oma, Sohn Harry und 2 Mädchen, Ulla und Edeltraut, wohnten nun hier. Sie kauften später das Haus auf dem Saar, Nr. 34 (später Putzke)

Als viele der Beringstedter Flüchtlingsfamilien ins Rheinland zogen und auch Familie Behrens nach NMS zog, folgten: Frau Schlegel mit Mutter und Sohn Oskar.

Als Eigentümer folgten Wilma und Walter Illing mit ihren Kindern.

Walter Illing *1911 in Kiel Er machte seine Lehre in einer Meierei. 1928 kam er zur Reichsmarine und wurde Funker. Beim Sport (THW) lernt er Wilma kennen und sie heiraten 1935. Versetzungsbedingt ziehen sie zum Seefliegerhorst nach Kamp in Pommern und anschließend nach Pillau-Neutief in Ostpreußen, wo Wilma im Lazarett tätig war. Walter wurde Nachrichtenoffizier und Kompaniechef. Sie hatten inzwischen 4 Söhne und eine Tochter bekommen.

Unterkategorien

Höfe in alter Zeit

Reiterhufen

Reiterhufen

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Auszug aus der Amtsstube

Auszug aus der Amtsstube

Stickelloh

Stickelloh

Schule

Aufsätze Beringstedter Schüler

Aufsätze Beringstedter Schüler

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Die alte Sportbaracke

Die alte Sportbaracke

Seite 6 von 11