- Details

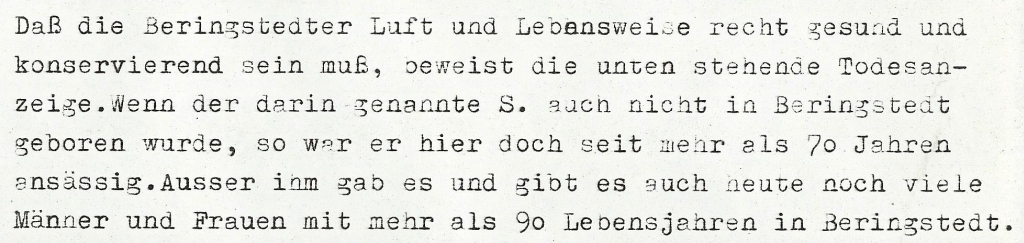

- Zugriffe: 228

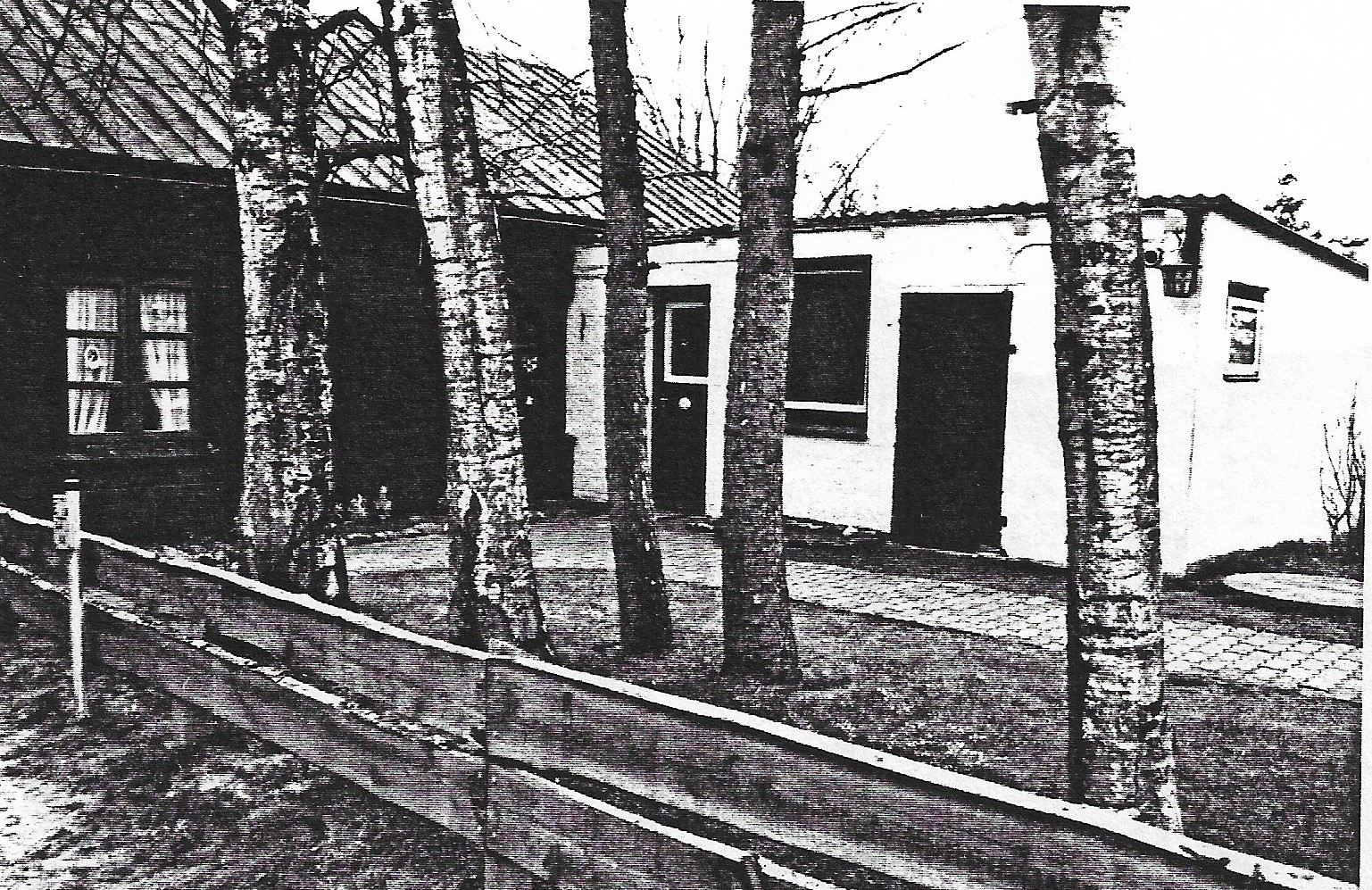

Im Wiesengrund 4 stand einst dieses Haus:

1876 ist das Haus im Besitz von Johann Wensien damals stand hier jedoch ein anderes Gebäude.

dann ab 1929 neu erbaut von Hinrich Behrens

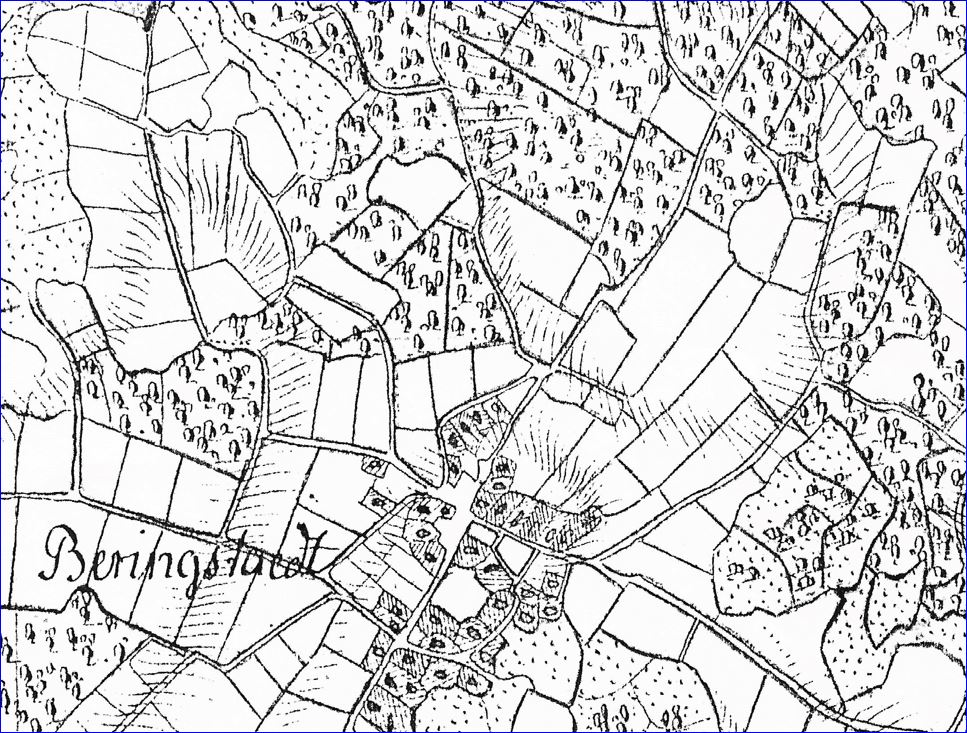

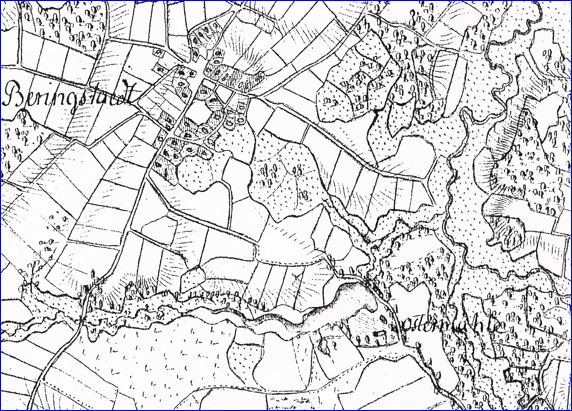

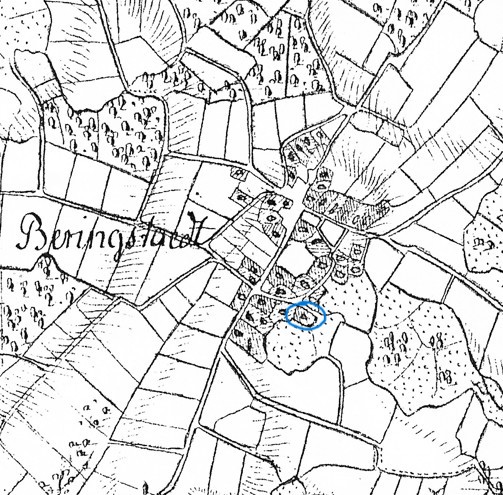

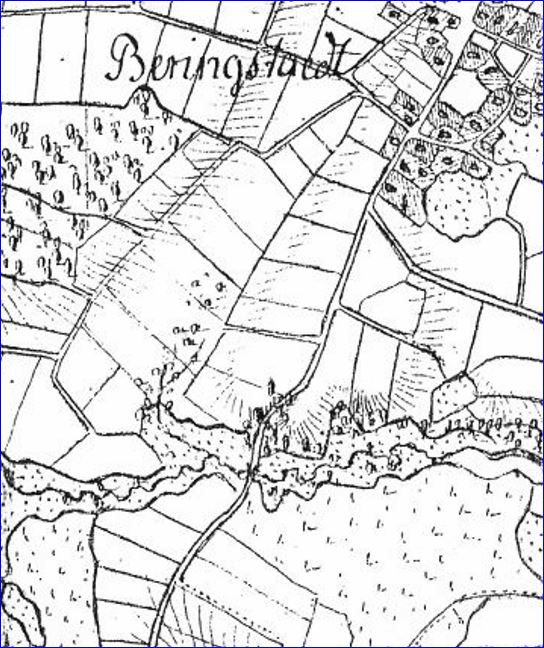

Auf diesem Kartenausschnitt von 1795 ist bereits ein Haus eingezeichnet: blauer Kreis (rechts unten)

Somit wurde das zuvor hier stehende Haus im Wiesengrund vor diesem Datum gebaut.

Ein genaues Baujahr ist nicht bekannt und wie es damals ausgesehen hat, darüber gibt es keinen Bericht. Vermutlich ähnlich der alten Räucherkate (Am Wischhof) und der alten Kate, die einst auf dem Hof Mehrens (davor Lucht) gestanden hat und der alten Kate, die auch heute noch auf dem Hof Wendell (Am Ehrenmal) steht. Auch im Mückenhörn stand einst eine alte Kate (Bolln, dann Lütje)

In einem Bericht über die Schmiede Wensien (Schmiedegang) steht geschrieben:

In der Sackgasse gegenüber der alten Schule (heute Wiesengrund) wohnte um 1900 ein Johann Wensien Als Kleinkätner besaß er eine Kuh und ein kleines Stück Land.

Er war der Vater des Claus Wensien. Dieser hatte bei der Kavallerie gedient, wo er als Schmied seinen Dienst tat. Im Krieg 1870/71 ist er beim `Todesritt der Mars 1a Tour´ (im deutsch-französischen Krieg) dabei und kehrte unversehrt nach Beringstedt zurück. (Später der Besitzer der Schmiede Wensien im Schmiedegang).

1929 ist es das Haus des Maurers Hinrich Behrens

verheiratet mit Anna, geb. Möller aus Hademarschen 2 Töchter: Henriette * … und Anna *1921 (später Osterwald)

Hinrich Behrens läßt das alte Wensien´sche Haus abbrechen. (Quelle: Dorf- u. Schulchronik) Maurer Behrens hat sein Haus niedergerissen und neu aufgebaut.

...siehe Bild 1 am Anfang dieses Berichts...

Im Sommer 1990 wurde das alte Haus von den nachfolgenden Bewohnern

Bernd Leube und Ingelore Pauls-Leube

abgerissen. Sie ließen hier ein neues reetgedecktes Haus bauen

...

- Details

- Zugriffe: 404

Das erste und älteste Haus auf dem Saar wurde um ca. 1855/60 gebaut. Bis dahin war das Land, das heute nördlich der Bahnlinie liegt noch unbebaut.

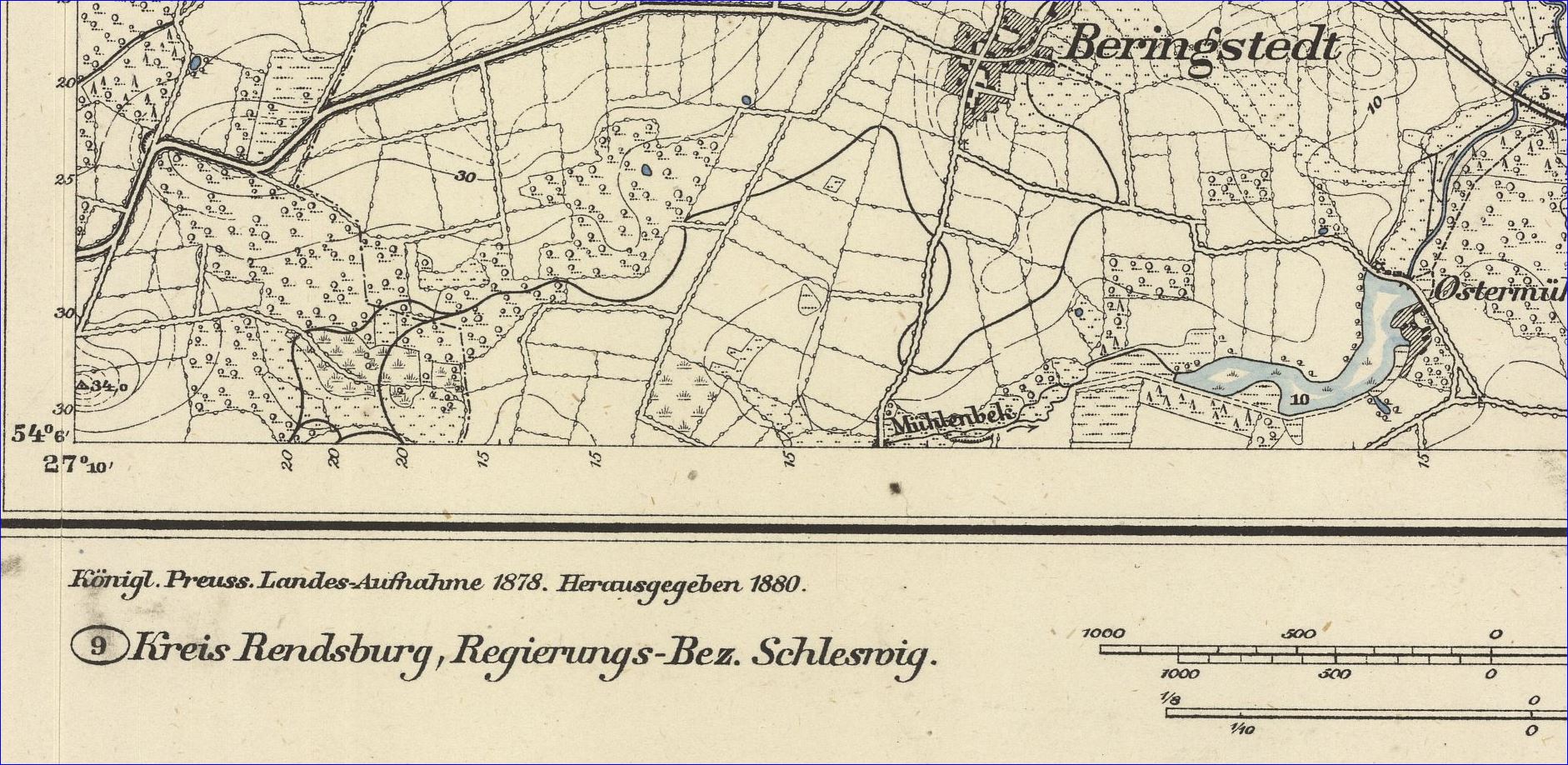

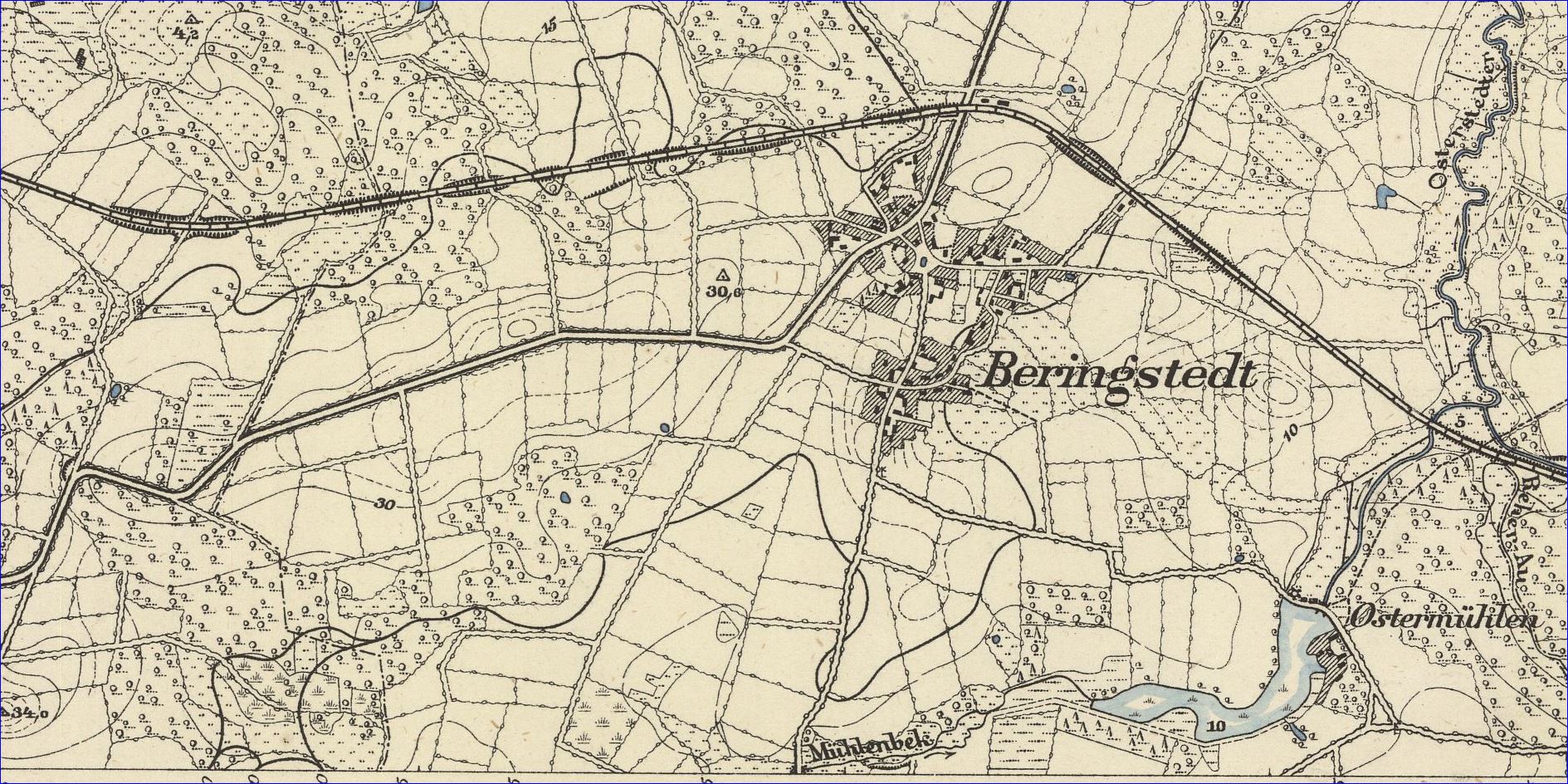

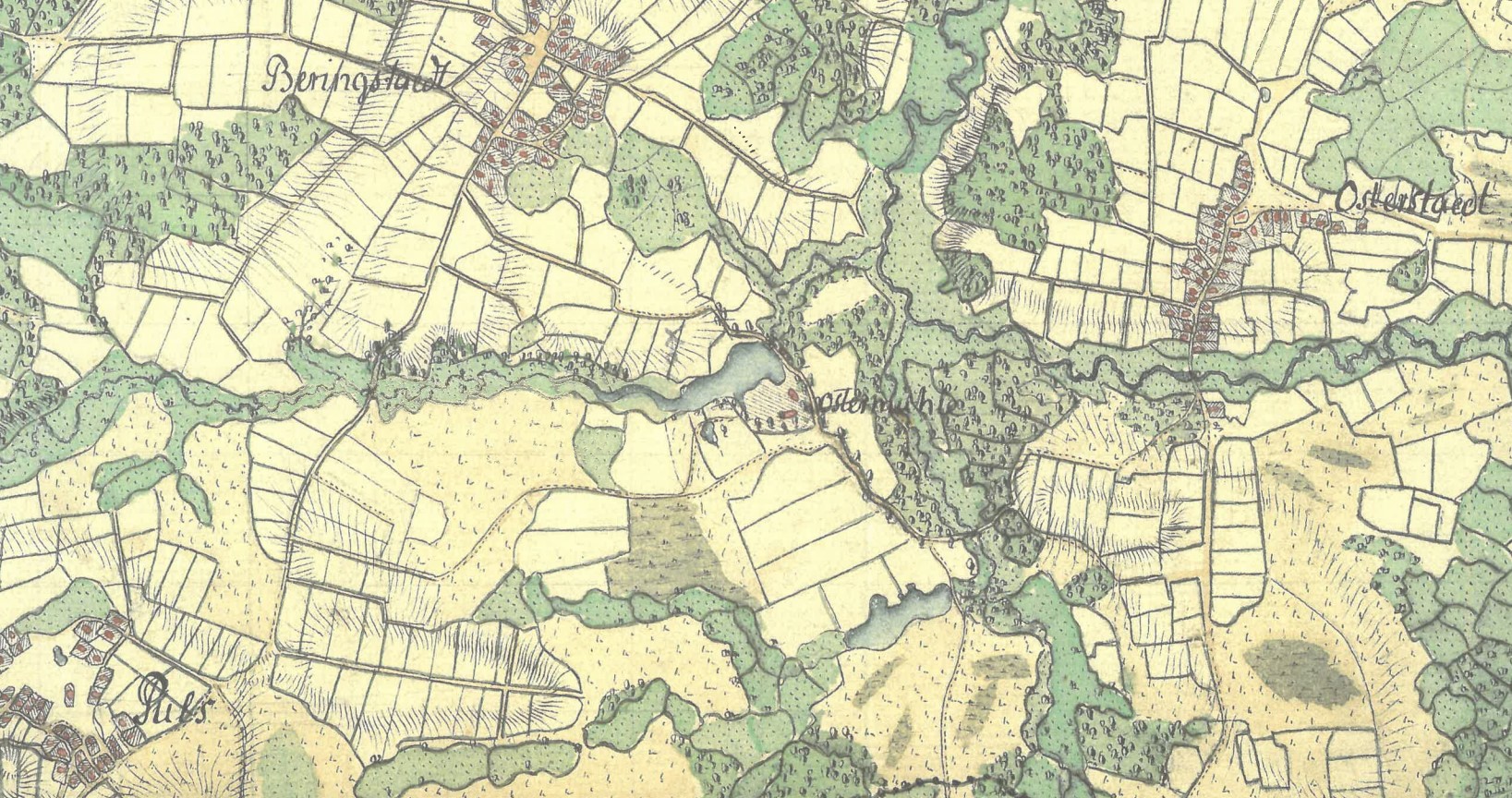

Dieser Kartenausschnitt aus dem Jahr 1795 zeigt den `Saar´ als er noch mit viel Wald bestanden war. Die Eisenbahnstrecke ist noch nicht gebaut und das Dorf Beringstedt ist ein reines Bauerndorf.

Aus alte Flurnamen: Saar richtig Soor (plattdeutsch ausgesprochen), in den Fkt (Flurkarten) `Saar´. Soor = trocken, dürr, welk, vereinzelt auch Sor häufig als ON (Ortsnamen) und FN (Flurnamen) z.B. Söhren

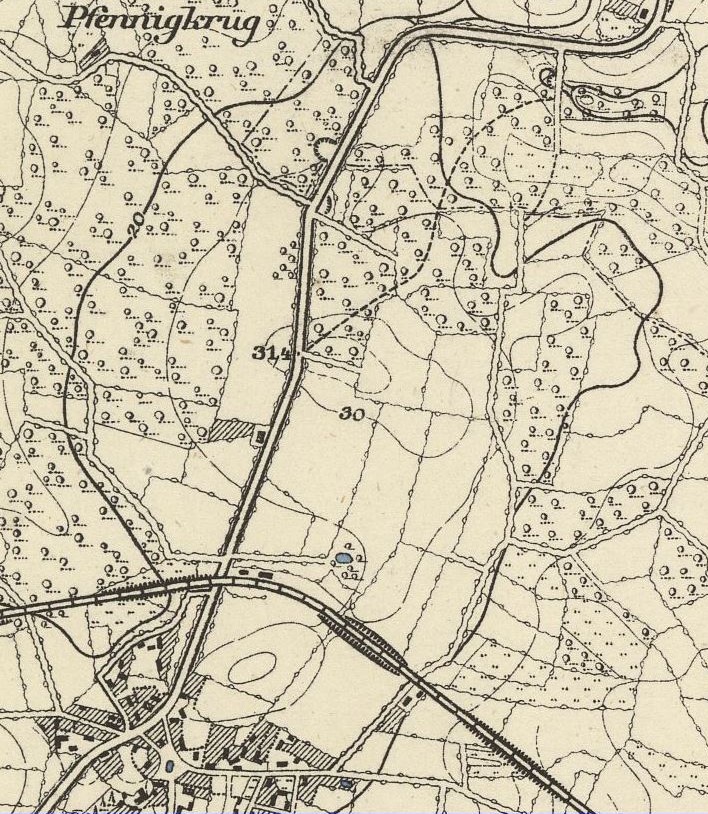

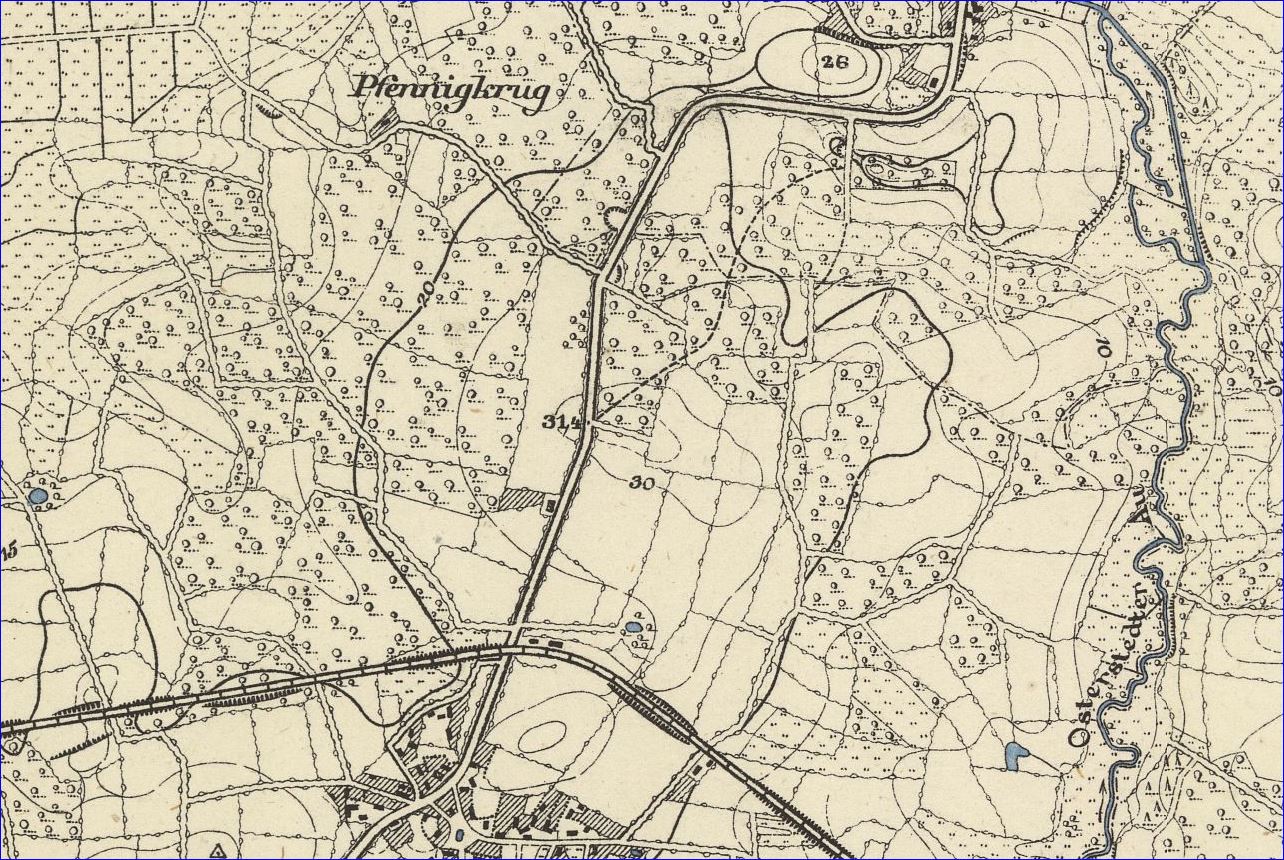

Auf der obigen Karte Stand 1880) ist das Haus bereits eingezeichnet. Neben dem Bahnhofsgebäude das einzige bereits vorhandene Haus auf dem Saar. Nur im Pfennigkrug ist auch bereits ein Gebäude verzeichnet.

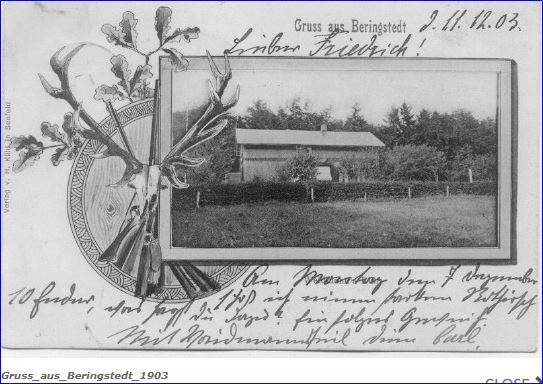

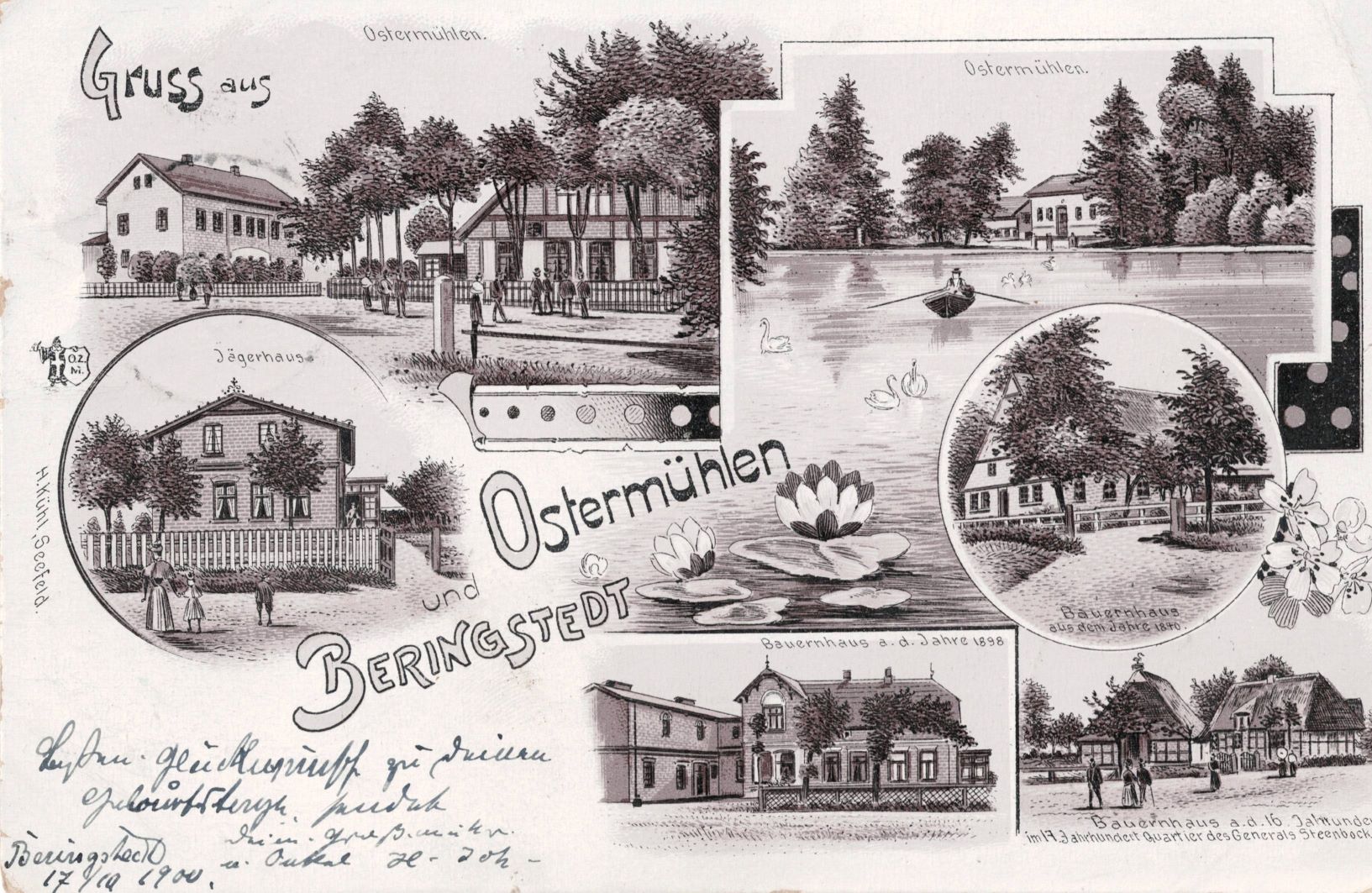

Vor dem Bau der Bahnstrecke war das Haus `Saar 38´ wohl über viele Jahre lang das einzige nördlich von Beringstedt gelegene Haus, bis dann 1880 am Waldrand ein `Jägerhaus´ für den zuständigen Jagd- und Forstaufseher Carl Gier gebaut wurde (Saar 21, heute Kleist). - siehe nachfolgende Postkarte von ca 1900-1905:

Nachdem die Bahnstrecke fertiggestellt war (Fertigstellung 1877), änderte sich allmählich die Situation in Beringstedt. Mit dem verstärkt aufkommenden Vieh- und Düngerhandel sowie weiteren Waren für den Einzelhandel, die auf dem Bahnhof ankamen, entstanden auf dem Saar viele neue Häuser und Handwerksbetriebe (Gründerzeit ! Siehe dazu auch die Bahnhofsgeschichte).

Und Beringstedt bekam neue Einwohner hinzu.

1855 waren dies 405

um 1900 sind es 491

und 1905 544

1925 stieg sie auf 607 und so blieb es dann bis 1945 (bis auf ein paar mehr oder weniger).

So profitierte Beringstedt von dieser neuen Anbindung an größere Städte wie Heide und Neumünster. Nach Rendsburg und Itzehoe fuhr man mit der Postkutsche oder mit dem eigenen Pferd und Wagen. Besonders Schenefeld hatte einst eine höhere Bedeutung für Beringstedter Mitbürger. Denn bis 1867 in Todenbüttel eine Kirche gebaut wurde, fuhr man zum Gottesdienst etc. nach Schenefeld. Beringstedt gehörte bis dahin zum Kirchenkreis Schenefeld.

Später kamen dann Bus, Lkw und das eigene Auto zum Einsatz.

In der ersten Schulchronik wird im Jahr 1903 folgender Eintrag festgehalten, Seite 51:

Im Laufe des Sommers machte sich hier im Ort eine rege Anzahl mit Grundstücken bemerkbar. Die Witwe Evers verkaufte ihre Bäckerei für 12 000 Mark an ihren derzeitigen Geschäftsführer. Der Kaufmann Holst veräußerte seinen Besitz an Herrn Voß aus Gokels für 13 000 Mark. Den Besitz des Landmannes J. Sievers erstanden die Parzellenten Scheele für 2 600 Mark. Der Maurer Kroll verkaufte seine Kate an den Arbeiter Ruge, während er selbst wieder zwei Bauplätze erstand von dem Landmann C. D. Hadenfeldt, um dort Wohnhäuser aufzuführen. Den Besitz des Klempners Petersen erwarb der Gärtner Hinrichs aus Hanerau, um dort eine Gärtnerei anzulegen. Das Haus des Rentner C. Kock ging durch Kauf über an den Arbeiter Heesch für 4400 Mark. Der Viehhändler Wieben erwarb einen Bauplatz von dem Landmann H. Timm für 1000 Mark.

Demnach wohnte hier vor 1903 der Rentner C. Kock der sein Haus an den Arbeiter

Heesch verkauft.

Dieses Bild wurde im Dez. 2025 von Magret u. Wolfgang Gerth (Seegensgang) und deren Tochter Gesa zur Verfügung gestellt. Magret Gerth wuchs in diesem Haus auf.

- Details

- Zugriffe: 500

Der ehemalige Hof Wohlers -heute nicht mehr vorhanden-

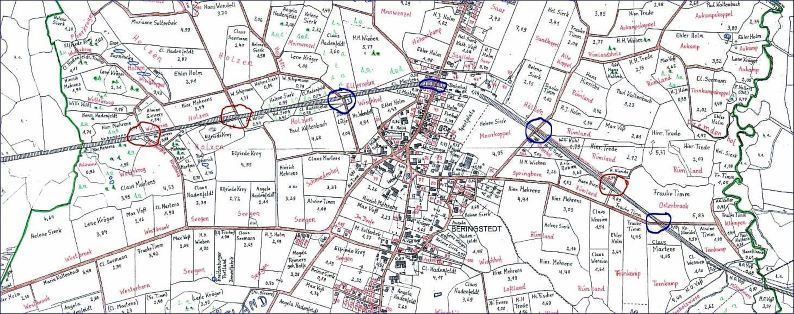

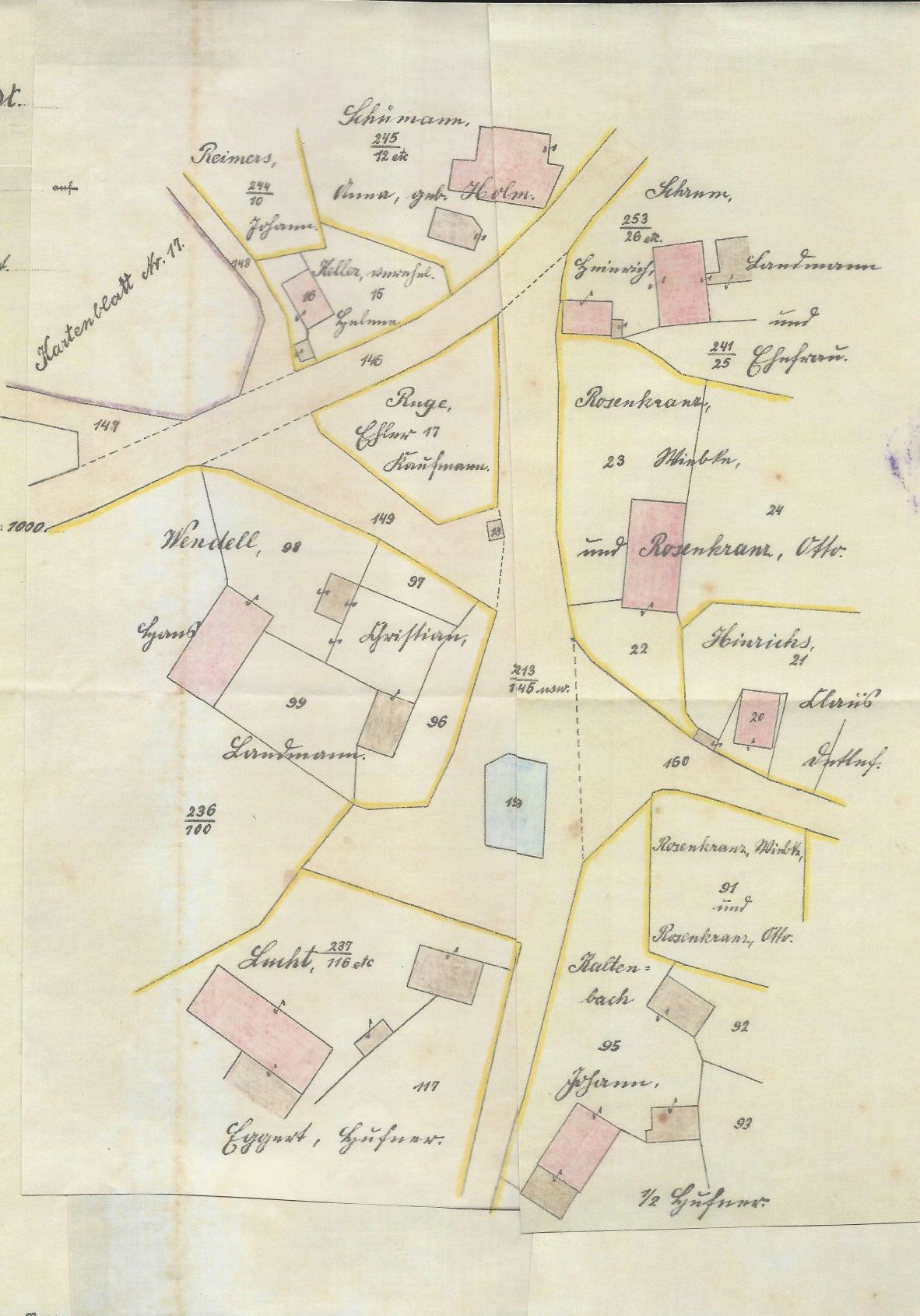

Eine alte Karte von 1795 zeigt den Ortsmittelpunkt von Beringstedt (damals noch ohne Dorfteich -Ehrenmal- an der Friedenstr. In der Alten Dorfstraße stand auch noch der Hof Holm), mit den Wegen: Friedenstraße, Alte Dorfstraße, In der Marsch, Schmiedegang und Im Eck.

Hier gab es einst den kleinen Hof Wohlers (blauer Kreis).

Eine weitere jüngere Karte von 1880 zeigt folgende Bebauung. Es sind mehrere Gebäude:

Hier `In der Marsch´ / `Im Eck´, -Marsch genannt, weil es hier einst feuchte Wiesen gab-,

standen einst die kleineren Höfe:

Sievers, Marsch und Pahl, Marsch -siehe weiter unten-

Folgende Besitzer werden genannt:

1740 Henning Thun

1800 folgte Claus Thun dann folgten

1876 Jürgen Sievers *1828 +1893 Chausseeaufseher (Er war der eheliche Sohn von Jasper Sievers in Grauel und der Abel, geborene Reimers)

Hans Wohlers - wohl als Altenteiler-

Johannes Sievers Sein einziger Sohn starb 1922 an der bösen Halskrankheit,

Diese Bauernstelle `Wohlers´ wurde aufgegeben und das Grundstück wurde parzelliert. Der Hof ist seitdem nicht mehr vorhanden. Das einzige was blieb war diese alte Kate

- Details

- Zugriffe: 337

Eine kleine Geschichte aus der Nachkriegszeit, erzählt von einem älteren Beringstedter Mitbürger:

Mein Vater war bis 1948 in Kriegsgefangenschaft. Während dieser Zeit kümmerte sich meine Mutter um Haushalt, Kinder, Geschäft (Lohnunternehmen) und Garten. Wir hatten damals bereits ein Telefon (Nr. 101), damit Kunden anrufen konnten, um geschäftliches zu besprechen, aber auch für Privates.

Über das Amt Beringstedt und den Bürgermeister (damals Herr Harms) bekam die Gemeinde nach dem Krieg Flüchtlinge (Vertriebene) zugewiesen, die in den einzelnen Haushalten und Häusern untergebracht werden mußten. Herr Kurt Meier arbeitete damals beim Amt Beringstedt und hatte sich um diese Angelegenheit zu kümmern. Der Bürgermeister bekam die Befugnis, dafür einzelne Zimmer in Häusern zu suchen, damit diese Menschen eine Unterkunft bekamen. Überall, wo es möglich war, wurden Menschen einquartiert. Auch in unserem Haus gab es 2 Partien, die einquartiert wurden. Einmal 3 ältere Leute 1 Mann und 2 Frauen -an die Namen kann ich mich nicht mehr erinnern- und Frau Peusen mit Tochter. Sie bekamen das Schlafzimmer meiner Eltern, das dafür geräumt werden mußte.

Da immer mehr Vertriebene in unser Dorf kamen und der Wohnraum immer bedrängter wurde, bekam meine Mutter eines Tages den Tip, daß man keinen weiteren Raum zur Verfügung stellen muß, wenn es sich um ein Geschäftszimmer handelt. Bedingung war, daß in diesem Zimmer ein Telefon vorhanden sein mußte. Unser Telefon stand damals auf dem Flur, aber meine Mutter hatten dann die Idee, dieses Telefon in den anliegenden Raum zu verlegen. Kurzerhand besprach sie dies mit Willi Hartig, der damals bei der Post arbeitete. Dieser bohrte ein Loch durch die Wand und so wurde das Telefonkabel in den anliegenden Raum verlegt und es galt fortan als `Geschäftszimmer´.

Anmerkung: Beringstedt hatte zu dieser Zeit doppelt so viele Einwohner wie davor! In vielen Häusern wurden sogar 3-4 Familien mit Angehörigen oder als Einzelperson untergebracht. Manchmal 5-6 Personen in einem 16 m2-Zimmer! Aber in anderen Dörfern sah es auch nicht besser aus. Alles was irgendwie bewohnbar war wurde belegt und teils mit einer Kochhexe ausgestattet, damit dort auch Essen gekocht werden konnte.

1948 bekam meine Mutter dann einen Anruf aus Hamburg (vom Bahnhof): Hier steht ein Mann neben mir, der abgeholt werden möchte. Es war mein Vater. Es wurde dann besprochen, daß er noch bis nach Heide weiterfährt. Meine Mutter fuhr ihm mit dem Zug aus Beringstedt entgegen und überglücklich über das Wiedersehen, fuhren sie von Heide nach Hause ohne in Arkebek (bei Albersdorf) auszusteigen, wo meine Großeltern wohnten.

- Details

- Zugriffe: 366

Geschichtliches von meinem Elternhaus

Abschrift von einem Aufsatz, den das Schulmädchen Anne Kröger 1935 geschrieben hat. Siehe hierzu die Hofgeschichte Holm/Kröger/Breiholz in der Alten Dorfstraße (Menue: Höfe in alter Zeit)

-heute nicht mehr vorhanden, weil abgebrannt und nicht wiederaufgebaut.-

Vor der großen Tür meines Elternhauses lese ich, in Felsen eingehauen, die Buchstaben EH MH 1850. Dieses sind die Namen meiner Urgroßeltern Ehler Holm und Margaretha Holm 1850. Ich lasse meine Gedanken in die alte Zeit wandern und schaue die große, lange Diele hinauf, wo gerade vor ein Schwiebogen (offene Kochstelle) ist. Links von mir stehen die Pferde und rechts die Kühe, welche von der Diele aus gefüttert werden. Ich trete weiter hinauf. Rechts sind die Knechtekammern und links die Mädchenkammern. Es war keine Küche und kein Flur da. Vom Hause getrennt stand eine alte Scheune. Da kommt das Jahr 1850 heran. Die Maurer und Zimmerleute bekommen Arbeit, denn mein Urgroßvater vereinigten die alte mit Stroh gedeckte Scheune mit dem Wohnhaus. Der Zwischenraum wurde Kuhstall und der alte Kuhstall fiel weg. Da meine Urgroßmutter kränklich war, bauten sie eine kleine Küche. Der Schwiebogen wurde weggerissen und in die Küche kam ein Sparherd (siehe unten). Von der Diele ging nun eine Tür in die Küche. Einige Jahre später entstand der Flur. In den Zimmern waren kleine Fenster und Lehmböden. Doch diese Fenster wurden bald vergrößert. Bis zum Jahr 1885 wurde hier eine Hökerei betrieben (kleiner Kaufladen). Zwischen den Wandbetten führte ein Gang in eine Kammer, von hier eine Treppe auf den Boden, den sogenannten Räucherboden (Rökerkammer -plattdeutsch-). Derselbe hat jetzt noch den Namen. Im Jahr 1886 wurden die Betten herausgerissen und es entstand die Schlafstube. Von hier aus muß meine Mutter auch jetzt noch auf den Boden, von dort in die Räucherkammer. 1896 bauten meine Großeltern eine neue Mauer an der westlichen Seite des Hauses und eine Küchentür. Der alte Beileger (plattdeutsch: Bilegger Ofen) in der Stube verschwand, ein weißer Lehmofen wurde dafür gesetzt. Im Jahre 1926 ließ mein Vater auf der südlichen Seite des Kuhstalls ein neues Dach machen. Statt des Strohdaches wurde Wellblech gemacht. So steht es noch bis auf den heutigen Tag

Anne Kröger (Mai 1935) abgeschrieben (*) von H. Hachmeister

(*) damit ist wohl gemeint, daß der Text in das Heimatbuch übertragen wurde.

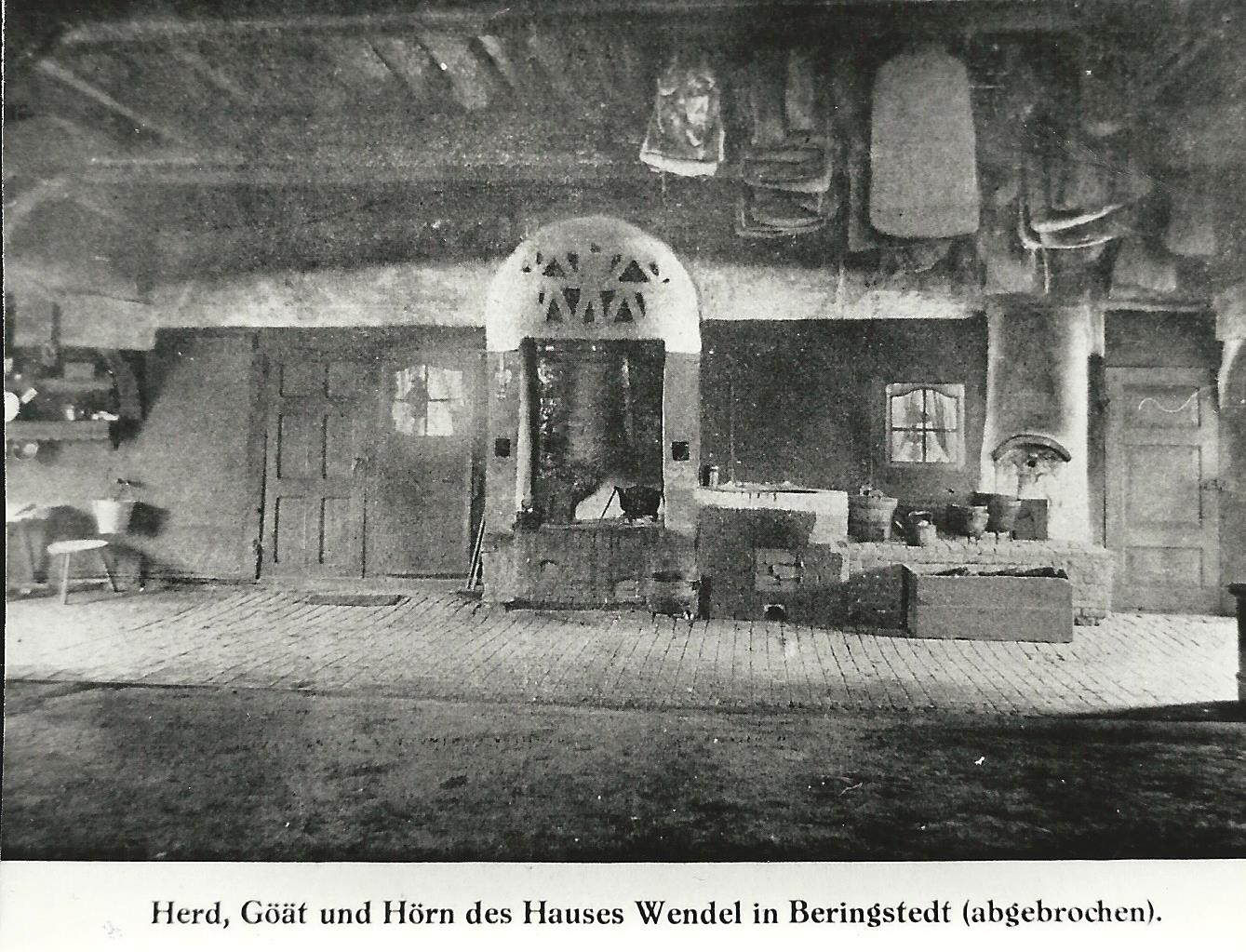

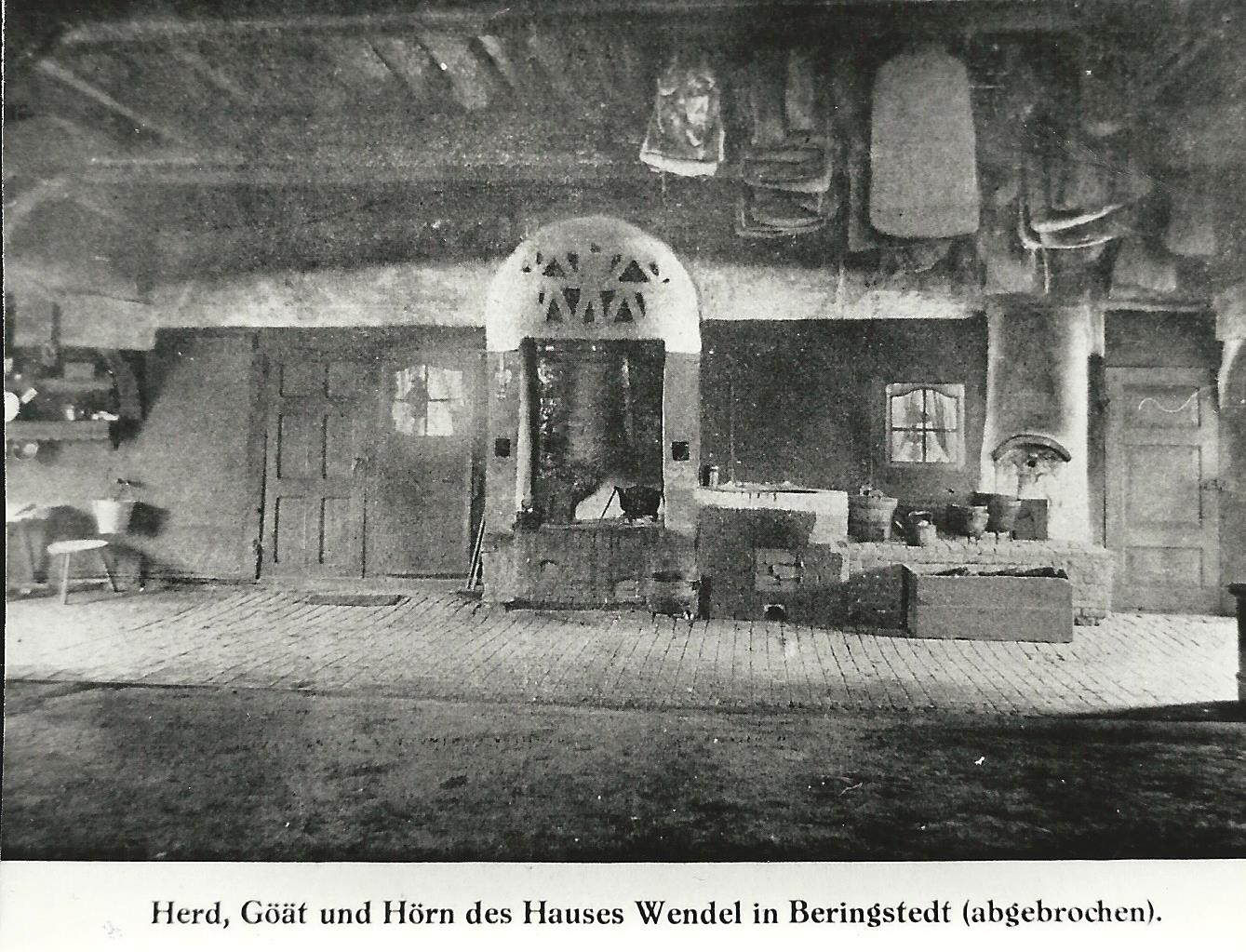

Eine Kochstelle, wie sie in alten Bauernhäusern im 19. Jahrhundert und davor üblich war und ein Bild aus dem Internet mit einem antiken Sparherd (auch Kochhexe genannt), wie sie danach modern wurden.

Am Dieleneingang standen die beiden Steinblöcke mit den eingemeisselten Buchstaben:

EH MH 1850 (Ehler Holm und seine Frau Margaretha Holm, geb. Ehlers)

Alte Dorfstraße, Hof Holm, Kröger, Breiholz

Die Bauweise dieser alten Bauernhäuser kann man heute im Freilichtmuseum Molfsee bewundern.

...

- Details

- Zugriffe: 385

Zwei Beringstedter Originale: Hermann Haack und Hinrich Voss (Seegen)

(Quelle: ein Bericht, verfaßt von Otto Bolln, Beringstedter Archiv)

Sie waren beide Tagelöhner und verdingten sich gern gemeinsam als solche bei größeren Arbeitsvorhaben der Bauern oder auch der Gemeinde, z. B. beim Ausbau der Feldwege, bei Melerationsarbeiten (*1) in den Wiesen oder auf den Mooren, beim Holzfällen nach Holzauktionen, beim Abholzen des Knickbewuchses, beim Bündeln und Binden von Faschinen oder beim Roden von Baumstümpfen und auch beim Dreschen im Herbst und Winter und beim Buschhacken im Frühjahr. Gewiss gab es auch mal Pausen (ohne Arbeit), die aber mit Arbeiten am und im eigenen Haus oder mit Binden von Reiserbesen sinnvoll ausgefüllt wurden. Zu anderen Zeiten aber waren sie immer fleißig im Einsatz. Beide hatten einen ausgeprägten Sinn für Humor und Späße aller Art und sie schlossen auch Wetten ab, die sie unter großer Anteilnahme der Dorfbevölkerung austrugen. Meist begleitet von reichlich Braunbier und Köhm. Popularität erlangten sie bei passender Gelegenheit, wenn sie gemeinsam auftraten, z.B. beim Ringreiten, beim Eis-Boßeln, bei Treibjagden (als Treiber) oder bei Veranstaltungen des Krieger- und Kampfgenossen-Vereins.

Auf einer Fotografie, die in den Jahren 1910/11/12 vor oder nach einer Treibjagd in Beringstedt aufgenommen wurde, sehen wir die Beiden einträchtig in der untersten Reihe nebeneinander sitzen.

Seegen Voss mit Flasche und Glas und Hermann Haack mit dem Signalhorn. Nebenbei bemerkt: Links von den beiden neben dem Gastwirt Ehler Voss der Knabe mit dem Jagdhund an der Leine, ist mein Bruder Hermann Bolln 13-14 Jahre alt.

Hak und Ösch (plattdeutsch) wurden die Beiden genannt, weil sie wie Haken und Öse zusammenpaßten. Sie verdingten sich meistens bei eigener Kost, denn dann war der Tagelohn durchweg um 50 Pfennig höher. So gab es dann statt der üblichen 2 oder 2,50 Reichsmark täglich 3 Reichsmark. Sie waren beileibe keine Saufbolde oder Quartalssäufer, aber wenn sich die Gelegenheit bot, eine gewonnene Wette oder eine milde Spende, dann waren sie auch gern beim „Schnapsen“ dabei. Sie gehörten zum Dorf und sie trugen, gewollt oder auch ungewollt, zur Belebung des im Allgemeinen gleichmäßig dahinfliessenden Dorflebens bei.

(*1) lt. wikipedia: Meliorationsarbeiten = kulturtechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Bodens, Steigerung seiner Ertragsfähigkeit, Vereinfachung seiner Bewirtschaftung.

Haken und Oesen (plattdeutsch: Hooken und Öschen)

Als es noch keine Reißverschlüsse gab, behalf man sich mit Druckknöpfen oder mit Haken und Oesen. Insbesondere waren sie gängig bei der Damenoberbekleidung. Es gab sie in vielen Arten, Farben und Größen. Sie mußten gut ineinanderpassen und wurden bei herumziehenden Hausierern (wandernde Klein-Warenhäuser) gekauft.

Hermann Haack stammte aus Ostpreussen. Schon seine Aussprache ließ ihn als solcher erkennen. Wahrscheinlich hatte er seine 2-jährige Militärzeit bei einem der preussischen Regimenter in Rendsburg (85 er), Flensburg (86 er), Neumünster (163 er) oder Altona (31 er) abgeleistet und war dann, wie viele seiner Landsleute, im Lande geblieben und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es hier als Tagelöhner bessere Verdienstmöglichkeiten als daheim im Osten gab. Seine Frau Male (Amalie) war klein von Gestalt aber wohl gerundet und sie stammte ebenfalls aus dem fernen Ostpreussen. Das Ehepaar hatte zwei Kinder. Sie bewohnten eine Strohdachkate am Dorfausgang nach Puls und Ostermühlen (Friedenstraße 32). Damals war das Haus noch ein `Rauchhaus´ in dem auf der Lehmdiele unter der Bodendecke Speckseiten, Schinken und Würste geräuchert wurden. Hermann Haack trug im Mannesalter einen rötlichen Vollbart, was ihm den Beinamen „Barbarossa“ eintrug.

Hinrich Voss trug auch einen Beinamen, der ihn von den vielen anderen Dorfbewohnern namens Voss (Voß), unter denen noch zwei oder drei weitere den Vornamen Hinrich hatten, unterscheiden sollte: „Seegen Voss“. Jeder wußte so sofort, wer dann gemeint war. Verheiratet war er mit einer Tochter des Tischlermeisters Hinrich Pahl (Seegen 3) und er hatte sich ein Haus im Ortsteil `Seegen´ am Ortsausgang nach Seefeld gebaut.

Anmerkung: Das Bild zu dieser Geschichte wurde von Annelene Illing zur Verfügung gestellt. Es stammt aus dem Haus von Dora Lütje (Mückenhörn 9, heute nicht mehr vorhanden), die eine Schwester zu Otto Bolln war (Tante und Onkel zu Wilma Illing, Mutter von Wulf Illing).

...

- Details

- Zugriffe: 406

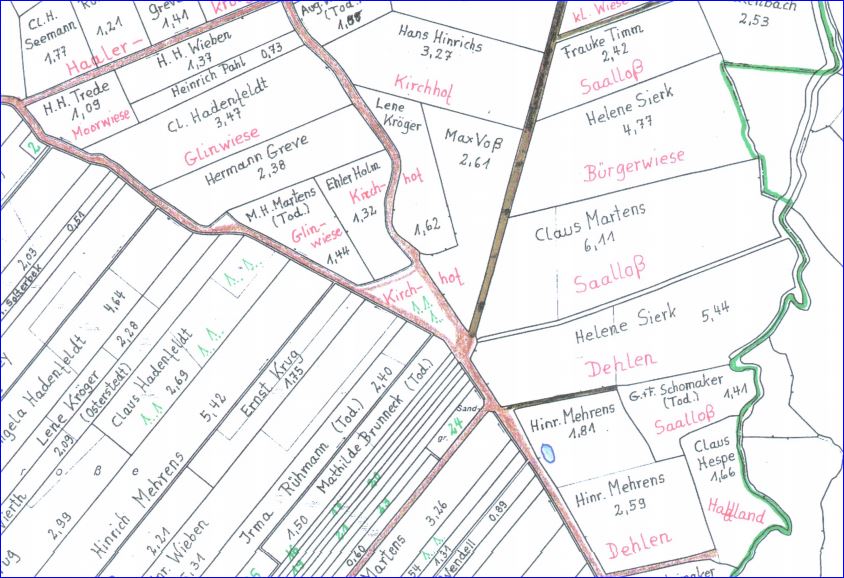

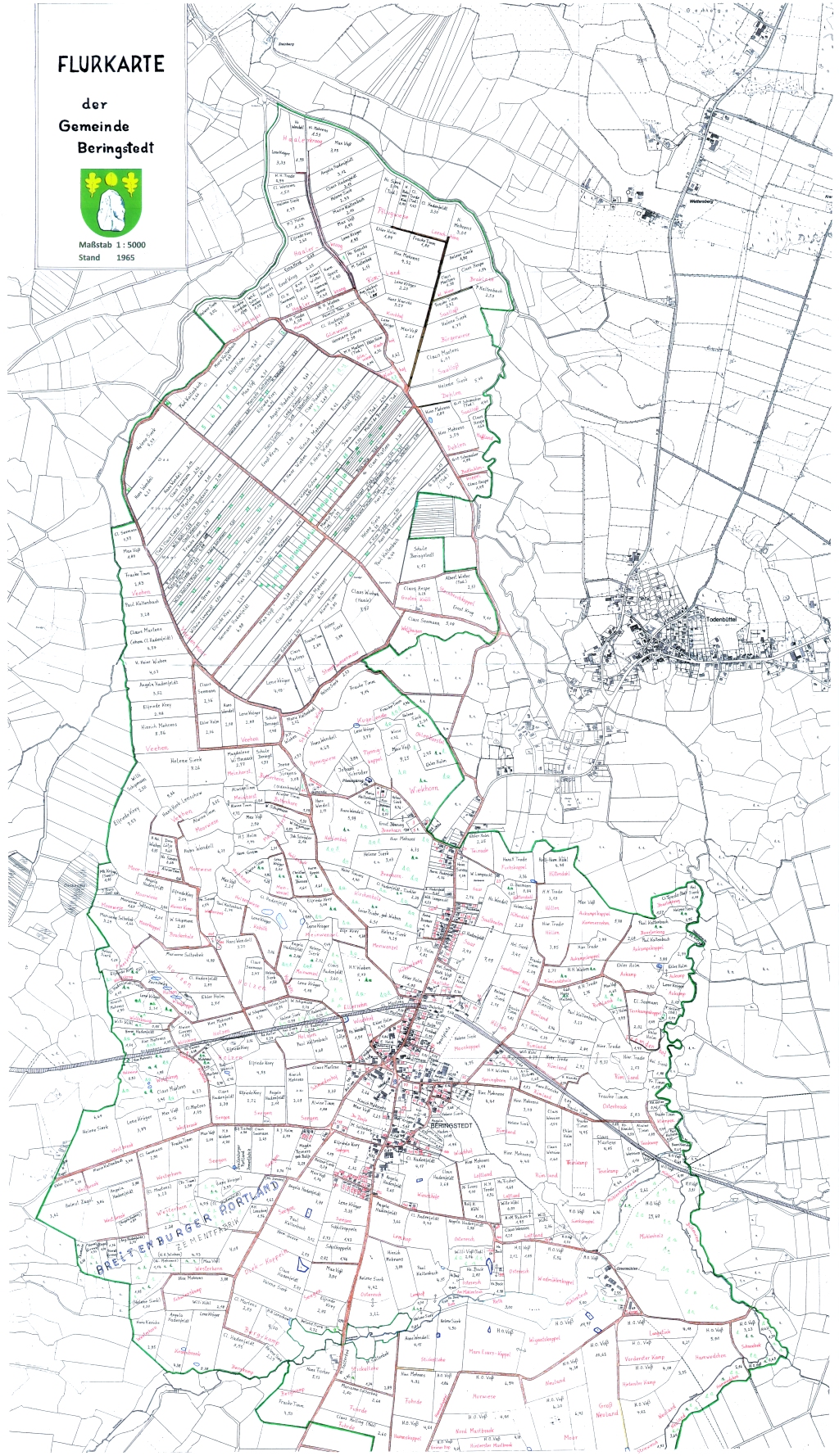

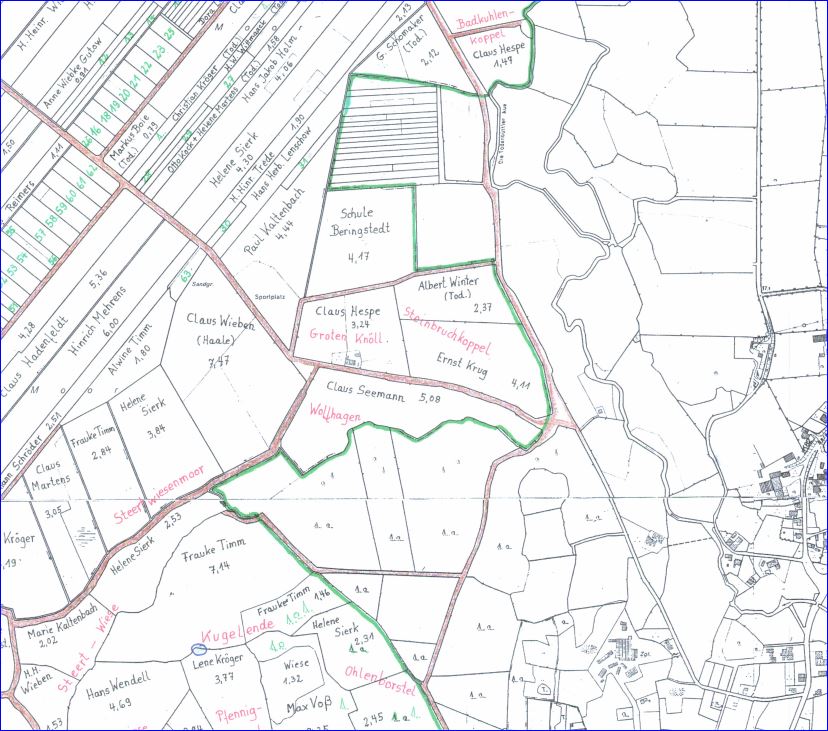

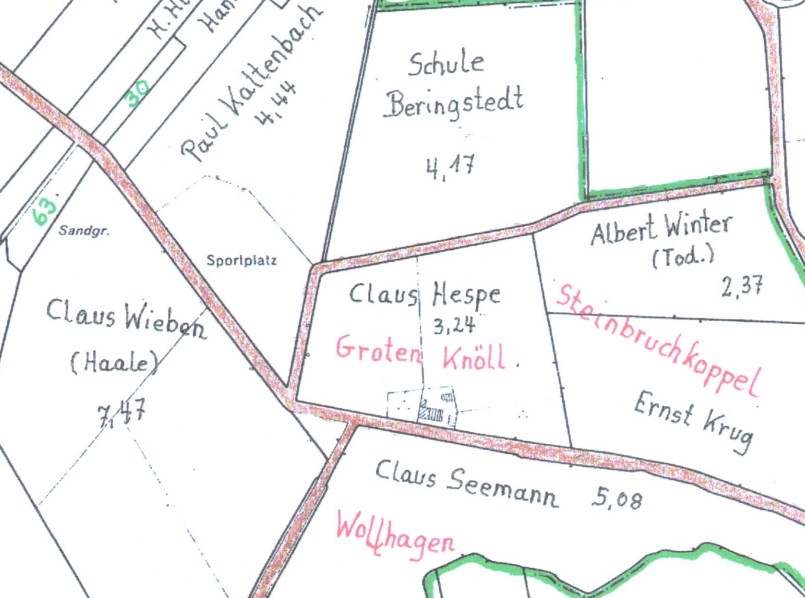

Flurbereinigung 1970 – 74

In dieser Zeit wurden die Fluren Beringstedt neu geordnet und erschlossen. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Flurbereinigungs-Teilnehmergemeinschaft (Vertrauensmann: Claus Martens, Vorsitzender: Hans Wendell), der Gemeindevertretung Beringstedt und mit Vertretern des Kulturamts Itzehoe sowie des Amtes für Land- und Wasserwirtschaft.

Träger der Erschließungsmaßnahmen wurde die Teilnehmergemeinschaft, die auch Empfänger von öffentlichen Förderungsmitteln war, während die politische Gemeinde die geschaffenen Wirtschaftswegeanlagen künftig zu unterhalten hat.

1971 konnten im ersten Wegebauabschnitt 5,4 km Schwarzdecken- und Betonspurbahnwege unter Verkehr genommen werden. Insgesamt wurden 21 km zum Ausbau vorgesehen und der Verkehrsfrequenz und den Arbeitsbreiten der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Geräte angepaßt. Durch diesen Ausbau konnten rund 8 km Wegstrecke eingespart werden.

(Quelle: ein Zeitungsartikel von 1972, der 2025 von Karin Wendell zur Verfügung gestellt wurde)

Zerschneidungen von Altbesitzflächen, die bei neuer Linienführung der Wirtschaftswege nicht zu vermeiden waren, konnten 1973 einvernehmlich mit den anliegenden Beteiligten geregelt werden.

Die Endabnahme und Begehung der umfangreichen Ausbaumaßnahme erfolgte im Oktober 1974.

Im Einzelnen wurden 32 Kilometer Erdwälle entfernt, 6864 Meter Geländestufen planiert, 21 704 m2 ebenerdiger Bewuchs beseitigt, 16 045 m2 Kippstellen hergestellt, 4875 Meter Wirtschaftwege rekultiviert, über 10 Kilometer Grenzgräben hergestellt, 4,3 km Grenzgräben geräumt, 16,3 km Grenzgräben einplaniert, 9,6 km Dränleitungen von 6,5 bis 10 cm Durchmesser und 2,6 von 13 bis 16 cm Durchmesser verlegt. 1,6 km Betonrohrleitungen und Überfahrten wurden eingerichtet und 27 Kontrollschächte gebaut. Schließlich richtete man noch 18 Tränkstellen, 44 Koppelauffahrten (0,20 m Durchmesser) und 24 Koppelauffahrten (0,60 m Durchmesser) ein.

Die Besichtigungskommission äußerte sich anerkennend über das Geschaffene und betonte die gute Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma. (Quelle: Zeitungsartikel vom 7.10.1974, der 2025 von Karin Wendell zur Verfügung gestellt wurde)

Nach Beendigung dieser Maßnahmen wurden zur Erinnerung auf dem kleinen Dreieck im Ellerrehm ein Gedenkstein und eine alte Walze aufgestellt.

- Details

- Zugriffe: 705

Auszug aus der Dorf- u. Schulchronik (ab 1929 geschrieben vom Lehrer Göttsche und seinen älteren Schülern bzw Schülerinnen):

25.9.1930 In der Mitgliederversammlung des Frauenvereins wurde beschlossen, der Schule 10 Gesangsbücher zu schenken. Als Wortführende wurde Frau H. D. Hadenfeldt gewählt.

1.10.1930 Der hiesige Frauenverein hielt in der 1. Klasse eine Versammlung mit Kaffeetafel ab. Zu Anfang wurde das Lied „Großer Gott wir loben dich“ gesungen. Dann wurde an Hand des Protokolls über die Tätigkeit des Frauenvereins berichtet. Es wurde darauf das Lied „Am Brunnen vor dem Tore“ gesungen. Achtzehn Tische waren in Hufeisenform aufgestellt. Kaffee und Zucker wurden gekauft. Zusammen für 11- M. Kuchen waren freiwillig mitgebracht. Der Kaffee wurde in der I. Lehrerküche gekocht. Es waren reichlich Kuchen. Jede der Frauen bekam den Rest der von ihrem mitgebrachten Kuchen wieder mit. Während der Kaffeetafel sprach der Lehrer über das Thema „Frau unterstützt Lehrer in seiner Arbeit“. Darauf wurden die Lieder „Was frag´ ich mal nach Geld und Gut, „Goldene Abendsonne“ und 2 Strophen von „Deutschland, Deutschland über alles“ gesungen. Dann übergab die Vorsitzende Frau Feneis das Protokollbuch an die neugewählte Vorsitzende Frau L. Hadenfeld. Frau Hadenfeldt bedankte sich für die Arbeit. Zum Schluß wurde das Lied „So nimm denn meine Hände“ gesungen. Jedes Mitglied zahlte 40 Pf. Der Überschuß kam in die Kasse. Unsere Schultische haben sich als praktisch erwiesen. Anstatt der Tischtücher war weißes Papier genommen.

...

- Details

- Zugriffe: 1170

Bäcker Voß

In der ersten Schulchronik wird im Jahr 1903 folgender Eintrag festgehalten, Seite 51:

Im Laufe des Sommers machte sich hier im Ort eine rege Anzahl mit Grundstücken bemerkbar. Die Witwe Evers verkaufte ihre Bäckerei für 12 000 Mark an ihren derzeitigen Geschäftsführer. Der Kaufmann Holst veräußerte seinen Besitz an Herrn Voß aus Gokels für 13 000 Mark. Den Besitz des Landmannes J. Sievers erstanden die Parzellenten Scheele für 2 600 Mark. Der Maurer Kroll verkaufte seine Kate an den Arbeiter Ruge, während er selbst wieder zwei Bauplätze erstand von dem Landmann C. D. Hadenfeldt, um dort Wohnhäuser aufzuführen. Den Besitz des Klempners Petersen erwarb der Gärtner Hinrichs aus Hanerau, um dort eine Gärtnerei anzulegen. Das Haus des Rentner C. Kock ging durch Kauf über an den Arbeiter Heesch für 4400 Mark. Der Viehhändler Wieben erwarb einen Bauplatz von dem Landmann H. Timm für 1000 Mark.

Demnach war die Vorbesitzer ein gewisser Herr Holst und davor die Witwe Evers.

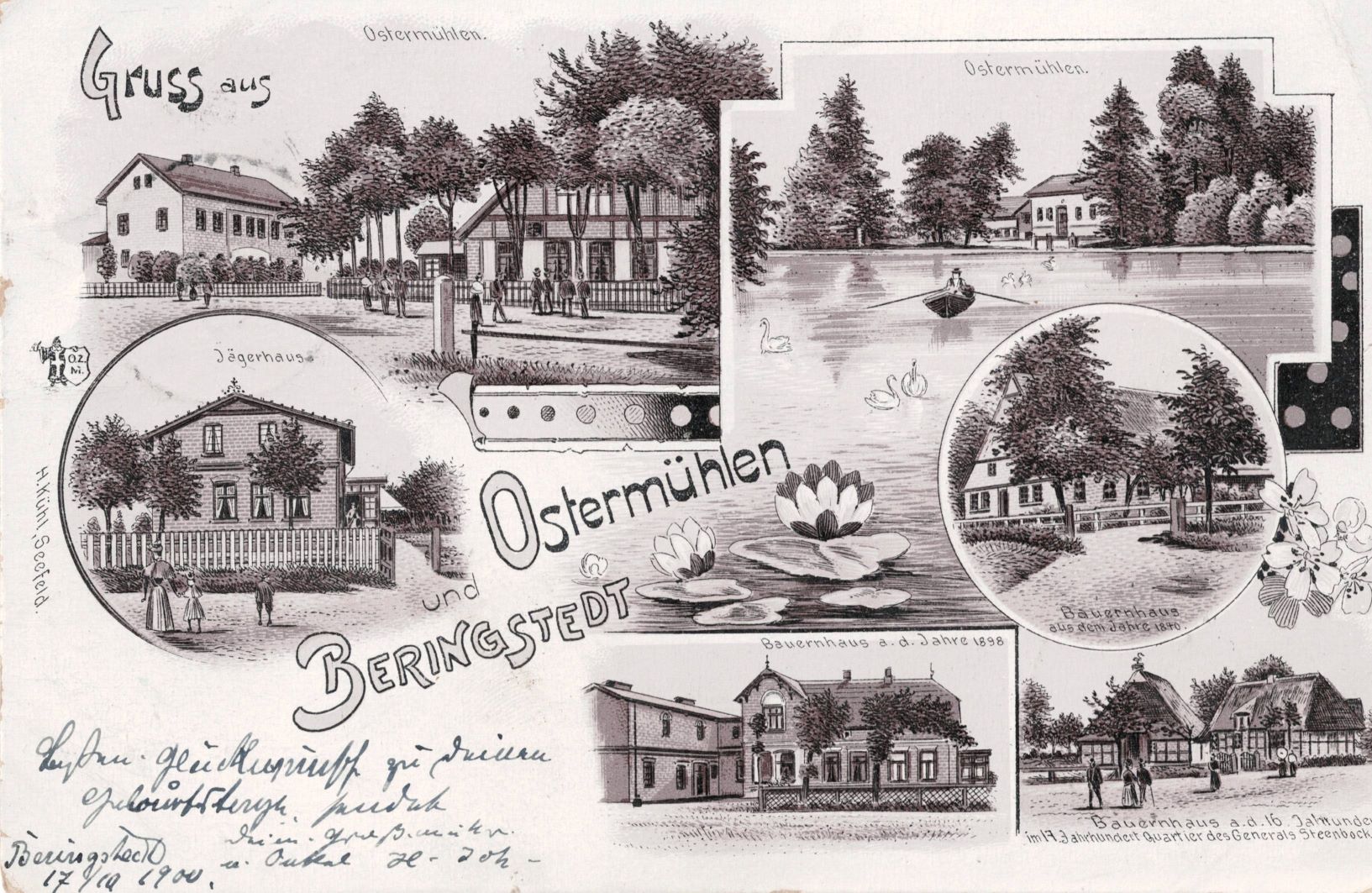

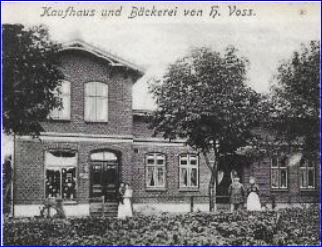

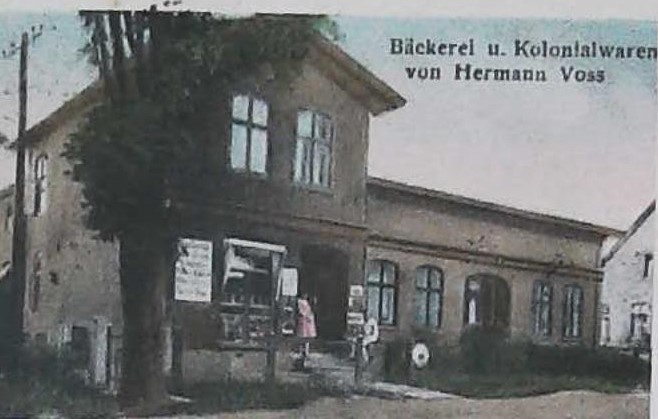

Diese alte Postkarte von 1907 zeigt u. A. auch das Haus Steinbergstraße 15. Benannt als Kaufhaus von H. Voss

Eine weitere Postkarte zeigt dieses Bild:

Hermann Voss *1876 +1952 verheiratet mit Johanna, geb. Evers, Beringstedt. Siehe oben. Die Witwe Evers verkauft ...siehe hierzu auch Hausgeschichte Steinbergstr. 13).

Kinder: Agnes verh. mit Walter Rochow

Eduard später der Hausbesitzer Steinbergstraße 8. Metallbauer und Selbständiger Lohnunternehmer.

Max wird auch Bäcker. Er heiratet. mit Anne, geb. Rohweder, aus Wapelfeld. Sie übernehmen später die Bäckerei mit Laden in der Steinbergstraße 15

- Details

- Zugriffe: 717

Unmittelbarer `Vorgesetzter´ der Bauernvogte (Gemeindevorsteher, Bürgermeister) war der Dingvoigt / Kirchspielvoigt in Schenefeld und/oder das Amt in Rendsburg (früher auch Ambt geschrieben)

Hier eine Abschrift der Bauernvogtordnung von 1772 in seiner alten Sprache:

INSTRUCTION

für

die Bauer-Voigte des Ambts Rendsburg

- Muß ein jeder Bauer-Voigt eyfrigst angewandt seyn, seinem geleisteten Eyde gemäß, das Wohl seines Bauernlages, so viel an ihm ist, in alle Wege zu befördern, und überhaupt dahin sehen, daß die Dorfes-Beliebungen genau erfüllet und in dem Bauerlage, in der Land-Oeconomie etwas nachtheiliges oder verbotenes nicht vorgenommen, noch wider Königl. Allerhöchste oder andere Oberliche öffentlich bekannt gemachte Verordnungen und Befehle gehandelt werde, ohne sogleich davon in allen Uebertretung-Fällen die pflichtmäßige Anzeige bey dem p.t. Kirchspiel-Voigt, unter welchen er fortiret, zu thun. Insbesondere ist er aber verbunden

- Darüber Acht zu haben, daß die Allerhöchste Königl. Sabbats-Verordung vom 16ten April 1736 genau befolget und von den Dorf-Eingeseßenen, nach Vorschrift derselben, ohne äußerste Noth, keine Feld- noch andere Arbeit an Sonn- und Feyertagen beschaffet werde. Ist oder sind in einem Dorfe ein oder mehrere Krüge vorhanden, so siehet er darnach, daß daselbst an Sonn- und Festtagen keine sitzenden Gäste, noch irgend einiges Spielen geduldet werde und man an solchen Tagen auch nicht früher zu schencken anfange, als des Abends nach 5Uhr, und damit nicht länger, als bis um 9Uhr, fortfahre; Als zu welcher zeit alles Schencken für sitzende Gäste alltäglich eingestellet seyn muß.

- Ist derselbe schuldig, alle Ordres, welche zur weitern Beförderung bey ihm einlauffen, sogleich zu besorgen; diejenigen, welche sein Dorf angehen, lieset er den Eingeseßenen deßselbst deutlich vor, verständiget ihnen deren Einhalt, und betreibet die Befolgerung derselben

- So oft seine Gegenwart in Amts-Verrichtungen erforderlich, oder beordert wird, so muß er allemahl in Person erscheinen und bedienet sich zu solchen Behuf weder seiner Nachbaren noch seines Gesindes; Wenn er abwesend oder krank ist, so soll ein Hauswirth für ihn erscheinen

- Erfordert seine Pflicht, Inhalts Königl. Allerhöchster Verordung vom 7ten September 1736 alle fremde und ausheimische Bettler, wenn selbige sich in seinem Dorfe betreten laßen, sogleich zu arretieren und in die Kirchspiel-Voigtey zu liefern.

- Ist derselbe gehalten, alle Brüch-Pöste, sie haben Namen, wie sie wollen, es sey Schlägerey oder Schelten, oder wenn ein nicht erlaubtes Handwerk getrieben, oder gar Verbrechen ausgeübet werden, selbige bestehen, worin sie wollen, als Holzstehlen, Jagd-Contraventiones > sobald ihm davon etwas bekannt wird, dem ihm vorgesetzten Kirchspiel-Voigt, ohne Ansehen der Person, anzuzeigen, damit diesem Unheil möglichst gesteuret werden möge.

- Sollten uneheliche Personen im Dorfe sich schwängern laßen, so zeiget er so… ebenfalls an.

- Muß derselbe alle zehenden-Pöste angeben und jemand aus der Königl. Jurisdiction in eine fremde nicht ziehen laßen, ehe und bevor ein Schein vo…. Beykommenden Obrigkeit, daß der Abzug geschehen könne, ihm vorgew….. worden.

- Wenn fremde und unbekannte Personen im Dorfe sich bäuerlich niederlassen wollen, so sind selbige nicht eher anzunehmen, bis hizu Obrigkeitliche Erlaubnis ertheilt worden.

- Ist er schuldig, alle Sterb-Fälle, wenn unmündige Kinder oder abwesende Eltern vorhanden, zu melden.

- Wird ihm zur Pflicht geleget, alle Insten richtig aufzuzeichnen, wie auch alle A…. und Vermögende, in Absicht der Extra-Steuer, ohne Partheilichkeit in der Voigtey anzugeben, nicht minder den jungen Anwachs zum Dienste des Landaussch… daselbst getreulich Nahmhaft zu machen und weder von den ersten, noch von letzten jemanden zu verschweigen.

- Soll er, wie bisher geschehen, die monatliche Extra-Steuer von einem jeden Dorfe, nach dem Verzeichniße des Kirchspiel-Voigts, erheben, selbige in ein Quittung-Buche einzeichnen und solchergestalt bey dem Kirchspiel-Voigt des …. richtig abliefern.

- Es wird von ihm gefordert, wenn aus der Gemeinheit der Dorffschaft eigenmächtiger Weise Land eingenommen wird, oder wenn neue Kahten erbaut werden, oder wenn Verlehnts-Leute sterben, oder sonst Kahten vorhanden, welche nicht zu Register eingesetzet; dieses alles dem beykommenden Kirchspiel-Voigt melden, und muß er sich in deisem Stücke nichts zu Schulden kommen lassen.

- Bringet es seine Pflicht mit sich, von allen ausgeschriebenen und geleisteten Fuhren ein richtiges Register zu halten, damit einem Eingeseßenen vor dem and….. nicht zu nahe geschehe und eine gehörige Gleichheit beobachtet werde. Wenn eine Fuhre oder Vorspann ausgeschrieben worden, so muß er denjenigen, an welch.. die Reihe ist, dazu ungesäumt ansagen, und zugleich die Stunde genau bestimmen zu welcher der Fuhrmann an dem beschiedenen Orte seyn soll.

- Muß der Bauer-Voigt auf alle zum Dorfe gehörige Wege und besonders die Land-Straßen ein fleißiges Augenmerck haben, damit selbige in einem Verordnungsmäßigen zustand jederzeit erhalten werde. Wenn eine kleine Ausbeßerung erforderlich, so besorget er selbige alsobald durch die Beykommende der Dorffschaft; kann er aber die Eingeseßene derselben zu einer `promte´ zu beschaffenden Ausbeßerung des erforderlichen nicht bewegen, so meldet er solches seinem vorgesetzten Kirchspiel-Voigt.

- Da eine allgemeine Klage im ganzen Amte ist, daß es so schwer sey, Dienst-Volk zur Feld-Arbeit zu bekommen, so soll der Bauer-Voigte in seinem Dorfe genaue Acht haben, ob und wie viel Dienstlose Leute beyderley Geschlechts sich in selbigen halten, und er übergiebt davon alle viertel Jahr dem p.t. Kirchspiel-Voigt eine richtige `Defignation´; Auch ist er angewandt zu erforschen, ob von solchen Dienstlosen Leuten aus Mangel der Nahrung auch unerlaubte Mittel angewandt werden, sich den Unterhalt zu verschaffen. Sobald ihm dieserwegen ein Verdacht obwaltet, so entdecket er solchen dem Kirchspiel-Voigt.

- Ist er schuldig, die allgemeine Dorfs-Rechnungen, nach Einnahme und Ausgabe, sie bestehen, worin sie wollen, ordentlich einzurichten und solchergestalt in ein Buch aufzuzeichnen und sorgfältigst, auch nach abgelegter Rechnung, aufzubewahren, damit er stets, wann es verlanget wird, selbige vorzeigen und sich dieserwegen sogleich Justificiren könne.

- Sobald sich ein Verdacht äußern sollte, daß die Horn-Vieh-Seuche im Bauerlage ausbrechen mögte, so meldet der Bauer-Voigt solches sogleich dem Kirchspiel-Voigt ohne zeit-Verlust, damit dieser mit denen Eingeseßenen daselbst zusammen treten könne, um dienlich erachtende Vorkehrungen, zum besten der gesamten Dorffschaft, zu treffen.

Gegeben, im Königl. Amthause, zu Rendsburg, den 8ten May, 1772

Ihre Königliche Maytt. zu Dänemark Norwegen >>: bestallter Cammer-Herrn, Land-Raht und Amtmann zu Rendsburg, Ritter >. H:S:B: Brockdorff“

……………wegen schlechter Kopie am Rande nicht lesbar !!!…………………………………………………………………

Anmerkungen zur Bauern-Voigte-Ordnung:

Die Ausdrucksweise, der Stil und die Grammatik waren 1772 natürlich viel anders als heute. Überall findet man lateinische Worte, wie sie damals in gebildeten Kreisen benutzt wurden. Einige Wortübersetzungen zum besseren Verständnis.

Dorfes-Beliebungen Dorfgesetz (Miteinanderverhalten)

Ordres Mitteilungen, Aufträge

Behuf Zweck

Hauswirth Einer, der Eigentümer im Dorf ist

- Details

- Zugriffe: 1208

Die Kate vom ehemaligen Hof Sachau

Dieses Bild ist ein kleiner Ausschnitt eines Luftbildes vom Hof Kühl (Alte Dorfstr. 3, zuvor Hof Sachau) aus den 1950er Jahren

Das Haus gehörte einst zum Hof Sachau. Der letzte Hofbesitzer aus der Sachau-Familie war

Markus Sachau Alte Dorfstra0e 3 (später Kühl), war der letzte Sachau in Beringstedt

Er verstarb ohne leibliche Erben im Jahr 1929 und sein Hof ging über in den Besitz von

Lene Sierk geborene Voß, verwitwete Ruge (In der Marsch 7, Hof Ruge), dann in 2. Ehe mit Hans Sierk verheiratet. Sie erbt den Hof Sachau mit der dazugehörigen Kate, weil ihre Schwiegermutter (Maria Ruge) eine geborene Sachau war.

In der Dorf- und Schulchronik steht geschrieben:

1929 Joh. Schröder zieht in das Sachau´sche Haus.

30.1.1930 Das Wetter war im Januar sehr milde. Bis jetzt sind einige Pferde den ganzen Winter draußen gewesen. Die größte Kälte war im Januar -3° C, jedoch hielt der Frost nur 3-4 Tage an.

Johann Schröder wohnt jetzt in Sachau´s Kate. (Quelle: Dorf- u. Schulchronik)

27.9.1933 Roch Betka zog in Sachaus`s Haus. Später Steinbergstraße …

Silvesterfeier mit Fam. Jonasson/Hartig. Dieses Bild wurde von Alwine Klein zur Verfügung gestellt

Silvesterfeier mit Fam. Jonasson/Hartig. Dieses Bild wurde von Alwine Klein zur Verfügung gestellt

3.5.1934 Jonasson zog in Sachau´s Kate (Auf dem Bild ganz links. Bruder der Oma von Alwine Klein, geb. Hartig. Alwine Hartig, war eine geborene Jonasson).

Siehe dazu auch die Hausgeschichten `Im Eck 2´ und `Alte Dorfstraße 20´ (Hartig/Jonasson).

Er hatte eine Tochter (wohnt später in NMS).

- Details

- Zugriffe: 752

Der Schulwald

1955 Eintrag in der Dorf- und Schulchronik

18.4. Die Gemeinde hat das Flurstück Karkhof (Kirchhof) der Schule zur Anpflanzung eines Schulwaldes überlassen. Lehrer Wächtler pflanzte am gleichen Tage mit seiner Oberklasse 825 Zitkatannen, Erlen und Birken. (Herr Hartig hat die restlichen Bäume gepflanzt.) In der Kaffeepause erschlug Adolf Trede auf einem Seitenweg eine Kreuzotter. – Der Karkhof ist 0,75 ha groß –

26.5. Die gepflanzten Lärchen (40 Stück davon auf dem Karkhof, Schulwald) wurden von einem Rehbock gefegt. Lehrer Wächtler fuhr mit 4 Kindern im Auto zum Karkhof. 250 Lärchen bekamen einen Pfahl und wurden festgebunden.

1957 schreibt Lehrer Roske folgenden Text in die Dorf- und Schulchronik:

Am 25. April wanderten beide Klassen zum Schulwald. Die größeren Schüler pflanzten 20 Pappeln und einige Kiefern, da im Baumbestand große Lücken bestanden. Wucherndes Dorngestrüpp wurde vor der Pflanzung ausgerodet.

Anmerkung: Der Flurname Karkhof (Kirchhof) stammt wohl noch aus der Zeit, als es im 17. u.18. Jahrhundert viele Kriege gab und die Bevölkerung von Beringstedt sich hierhin zurückzog, wenn es im Dorf viele marodierende Soldaten und Einquartierungen gab (siehe hierzu: Kriegszeiten in Beringstedt ). Vielleich gab es diesen als `Schanze´ bezeichneten Platz bereits in noch früherer Zeit (siehe hierzu die grüne Nr. 24 -Sand-).Diese Gegend wurde als `Schanze´ genutzt, weil es hier am Rande des Moores eine höher gelegene Sandanhäufung gab, die sich hier nach der letzten Eiszeit abgesetzt hatte (auch Voßbarg genannt). Vermutlich gab es hier auch kleine Holzhäuser oder Verschläge die jedoch längst verschwunden sind. Über die nahe gelegene `Groot Wisch´ und den `Schepsgraben´ an der HaalerAu gab es eine Verbindung zur Außenwelt. Damals wurden hier wohl auch Tote begraben, daher wohl der Name Karkhof. Skelette oder Knochen wurden jedoch nie gefunden. Das auf dieser Karte verzeichnete Wasserloch (Teich) auf Hinr. Mehrens Koppel dürfte/könnte die `Rittmeisterkuhle´ gewesen sein. Heute ist davon ebenfalls nichts mehr zu finden.

Weitere Informationen hierzu findet man in der Rubrik Historisches / Beringstedt in Kriegszeiten

...

- Details

- Zugriffe: 1638

Der alte Landweg Straßenbau Beringstedt – Puls Fohrsberg

Dieser alte Kartenausschnitt von 1795 wurde im Internet veröffentlicht

Dieser Kartenausschnitt wurde von Tanja Nielsen, Osterhof, zur Verfügung gestellt. Er ist coloriert und stammt aus der gleichen Zeit.

Der Kartenausschnitt zeigt den südlichen Teil von Beringstedt mit dem Weg nach Puls, der mitten durch die Mühlenbek verlief, heute auch FohrsAu genannt.

Bereits um 1769 wurde dieser Weg, der über den Mühlenbek führ, angelegt.

Hier, in der Nähe, fand Ehler Holm einst das bronzene Messer. Aus früherer Zeit gab es hier Hünengräber. Die großen Steine wurden wohl einst zu Straßenschotter verarbeitet. Nur der große Findling (vermutlich ein Abdeckstein) wurde ins Dorf gebracht und steht heute auf dem kleinen Dreieck an der Einmündung `In der Marsch´.

Die Mühlenbek hatte in ihrem Verlauf über die Zeit eine sandige Abbruchkante ausgewaschen an der Nordseite. Daher der Name Fohrsberg. Diese Abbruchkante wurde im Laufe der Zeit an den zugänglicheren Stellen abgeflacht um hier mit Pferd und Wagen einen Weg zu finden, der durch den Bach in Richtung Schenefeld führte. Denn Beringstedt gehörte einst dem Kirchspiel Schenefeld an und fleißige Kirchgänger, z. B. die Familie Hadenfeld, hatten hier, ihrer Pflicht gemäß eine Fuhrt geschaffen, um am Sonntag zur Kirche zu fahren. Von diesen Fuhrten gab wohl noch weitere in dieser Zeit (z. B. nach Ostermühlen).

Eine weitere alte Karte von 1880: hier: Ein kleiner Ausschnitt. Dieser geht im Süden leider nur zur bis zur Mühlenbek

Für den Straßenausbau Beringstedt – Puls wurde der Fohrsberg abgetragen (siehe Bild unten).

...diese Bild befindet sich im Beringstedter Archiv

...diese Bild befindet sich im Beringstedter Archiv

Auszug aus dem HEIMATBUCH DES KREISES RENDSBURG, bei dem der Beringstedter Dorflehrer Max Göttsche mitgewirkt hat bei dem Bericht über Beringstedt:

Der ganze Landstrich zwischen Fohr und Ostermühlen war früher Heideland. Durch die führten kreuz und quer Wagenspuren. Von Süden nach Norden ging der Alte Landweg, vom Pulser Mühlenweg durch den jetzigen Ostermühler Teich, dann gradlinig über den Haag nach Todenbüttel (noch heute heißt dort ein Weg: `Am Haag´). An der alten Fuhrt durch den Mühlenbek stand in früheren Zeiten eine Kate `Stickelsloh´ genannt (siehe: Die Geschichte von der Swatten Greet, hochdeutsch: schwarze Grete). Die letzte Besitzerin soll sich das Leben genommen haben. Sie ist dann in der Auböschung begraben. Ältere Leute haben als Knaben Reste vom Sarg gesehen. Schwart Greet soll jetzt in der Mitternachtszeit im Mühlental am Fohrsberg noch umgehen!!

Das Gebiet am Fohrsberg war einst sandiges Heideland und somit für die Landwirtschaft eher ungeeignet. Als dann, Ende des 18. Jhrdts., die Beringstedter Landflächen unter den hiesigen Hofbesitzern aufgeteilt wurden (jeder bekam ein Stück Wald-, Acker- und Weidefläche. Zuvor bestand die ALMENDE d.h. jedes Dorf bewirtschaftete die Flächen in Gemeinschaftsarbeit) fand der Landmann Ehler Holm hier eine Bronzene Figur, die er damals fälschlicherweise für Gold hielt.

siehe hierzu Historisches/Fohrsberg

- Details

- Zugriffe: 1645

Der letzte Müller von

Ostermühlen

In einem Zeitungsbericht von 1967 steht zu lesen:

Der letzte Pächter war Müllermeister Hans Bock. Er begann 1914 seine Lehrzeit in Ostermühlen und übernahm später den Betrieb als Pächter. 1924 heiratet er Anna Hadenfeldt (5. von insges. 14 Kindern des Claus-Daniel H. und Margarethe, geb. Kaltenbach).

Bis 1962 hat er das Korn der Bauern mit Wasserkraft gemahlen und das Mahlgut mit seinem Tafelwagen und den beiden Kaltblütern an die Bauern und Bäcker geliefert. Heute verbringt er seinen Lebensabend in seinem Haus unweit des Sees und kann in der herrlichen Umgebung seine Spaziergänge machen. Die alte Wassermühle aber klappert schon lange nicht mehr und das Mühlrad ist abmontiert. Im Mühlenhaus wohnen Sommergäste.

Zu erwähnen bleibt noch der Fischreichtum im Ostermühler See. Früher, als ihn der Eigentümer noch nutzte, zog er vor allem Karpfen darin auf und wenn dann im Oktober oder November das Wasser abgelassen wurde, konnten Bauer Voß und Müllermeister Bock bis zu 20 Zentner fette Karpfen aus dem Wasser ziehen. Auch der Aalfang hat sich gelohnt. Wie Müllermeister Bock erzählte, fanden sich nicht selten 30 – 50 Pfund Aale in der Reuse am Schott, wenn er sie morgens leerte. Aber auch Hechte, Schleie und Rotaugen sind zahlreich vertreten. Heute (1967) ist der See an Privatleute verpachtet, die sich am Ufer ihr Sommerhäuschen gebaut haben. In der Stille dieser reizvollen Landschaft verleben sie ihre Sommertage und können dabei ihrem Hobby, dem Angelsport, nachgehen. Dass sie dabei auch Erfolg hatten, beweisen die großen Hechtköpfe, die als Trophäen an der Wand des Sommerhäuschens hängen.

Zu den Anfängen: siehe hierzu auch die Geschichte: Ostermühlen -Hofgeschichte-

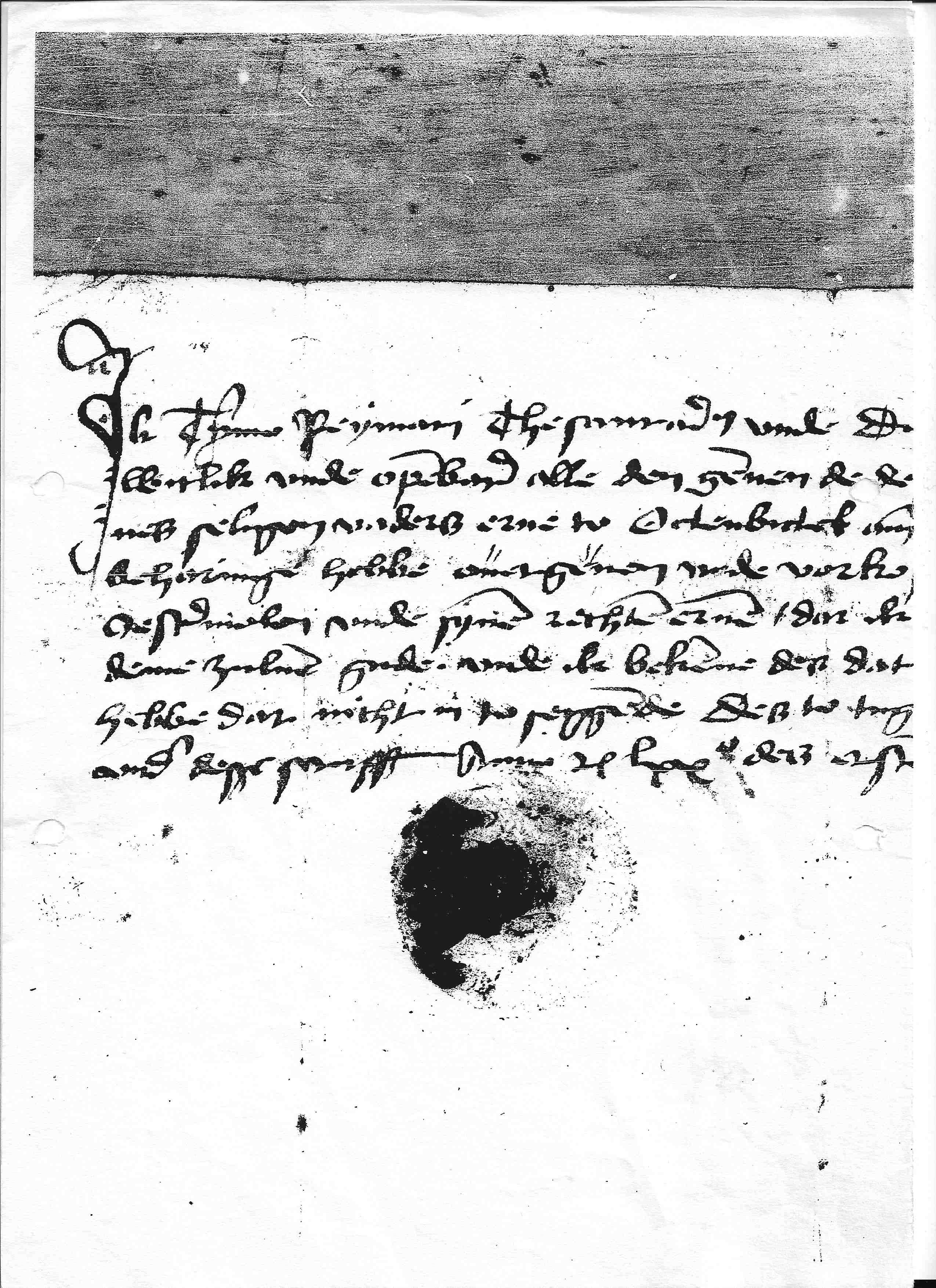

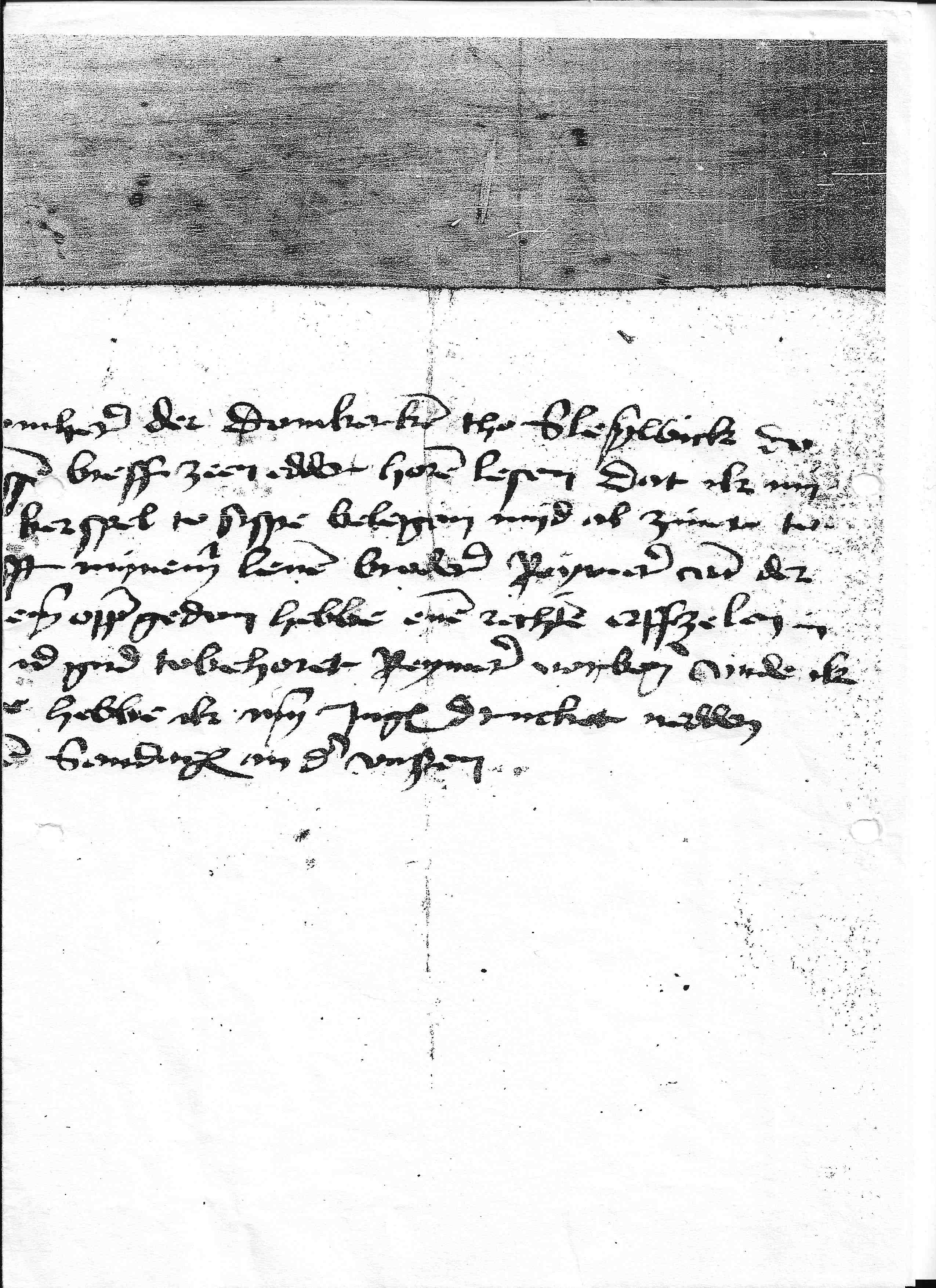

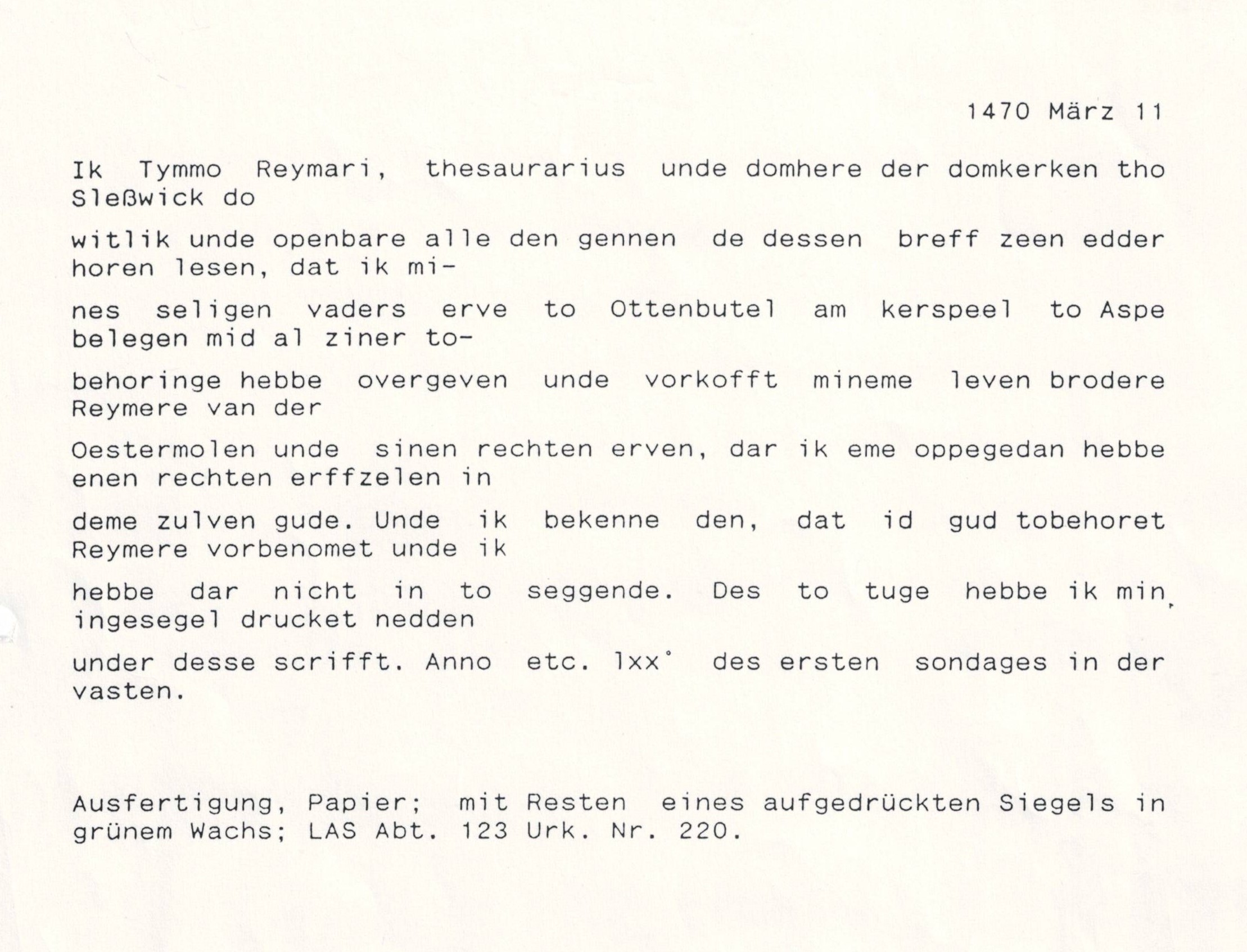

Dieser Originaltext von 1470 befindet sich in Schleswig im Archäologischen Landesamt von Schleswig-Holstein.

Damals steht die Mühle direkt an der Au in Osterstedt `Ostermölle´ genannt, siehe unten !. In dem alten Schriftstück steht: Oestermolen

(später ist hier das Meiereigebäude von Osterstedt, Hauptstraße/Alsen 36, heute auch schon längst nicht mehr in Betrieb).

Bei einem Besuch im ALSH in Schleswig hat Herbert Jürß dieses Dokument gefunden:

Abschrift des obigen Textes:

- Details

- Zugriffe: 1306

Nachtwächter in Beringstedt waren:

...wer zuvor diesen Dienst ausübte, müßte noch weiter recherchiert werden. Die folgenden Informationen stammen aus der ersten Schulchronik:

1905 Jasper Peters Er war bis 1888 der Dorf-Schäfer in Beringstedt und später u. A. auch Nachtwächter. Siehe hierzu: Beringstedter Original: Der letzte Gemeindeschäfer.

Er wohnte zeitweise in der Friedenstraße 1 (beim Altenteiler Claus Ott, später dann bei Familie Martens, In de Marsch 3. Dort hatte er seinen verbrieften Altersruhesitz, er starb im Dez. 1924).

Anmerkung: Gemäß einem Eintrag in der ersten Schulchronik im Jahr 1919, erhält der Nachtwächter jährlich 547,50 Mark.

1920 Hans Voß Er wohnte im Haus `Alte Dorfstraße 8´ zur Miete.

Er mußte dann umziehen, weil ein neuer Besitzer das Haus zum Eigenbedarf kaufte. Wohin er zog wird nicht erwähnt.

Hinrich Voß Seegen

1923 Oktober: In Beringstedt wurde ein Nachtschutz, bestehend aus 55 Mitgliedern, gebildet. Vom 1. November ab sollen in jeder Nacht 4 Mann Wache halten, je 2 in der ersten Nachthälfte, je 2 in der zweiten. Vorsitzender des Nachtschutzes ist Gärtner Lamprecht.

1929 Johann Hansen Heckenweg 1 (die Familie wohnte zuvor als Mieter bei Sievers `Im Eck´, das Haus brannte ab)

Hinrich Hartig Alte Dorfstraße 20 Er war der letzte Nachtwächter in B.

Eintrag in der Dorf- und Schulchronik im März 1933: Die NSDAP hat in Beringstedt eine Nachtwache eingerichtet. Es beteiligen sich auch, außer der SA Mitglieder, im Ganzen 40 Mann.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

...

- Details

- Zugriffe: 2875

Eine alte Postkarte von 1905 zeigt ein als Jägerhaus bezeichnetes Gebäude (Kreis links). Es handelt sich um das Haus der Familie Gier, Saar 21 (heute Kleist). Es wurde im Jahr 1888 gebaut (siehe Hausgeschichte). Carl Gier (ursprünglich aus Rasdorf bei Preetz stammend) hatte hier in Beringstedt und Umgebung sein Revier als Forst- u. Jagdaufseher. Für ihn und seine Familie wurde dieses Haus gebaut. Nördlich der Bahnstrecke gab es zu dieser Zeit nur ein weiteres Haus, alles andere war noch unbebaut. Siehe weiter unten nachfolgenden Kartenausschnitt, der im Jahr 1880 veröffentlicht wurde.

Auch diese Ansichtskarte, geschrieben 1903 zeigt das Jägerhaus in Seitenansicht.

Zuvor gab es nördlich der Bahnlinie nur das Haus Saar 38, wie diese Karte von 1880 zeigt:

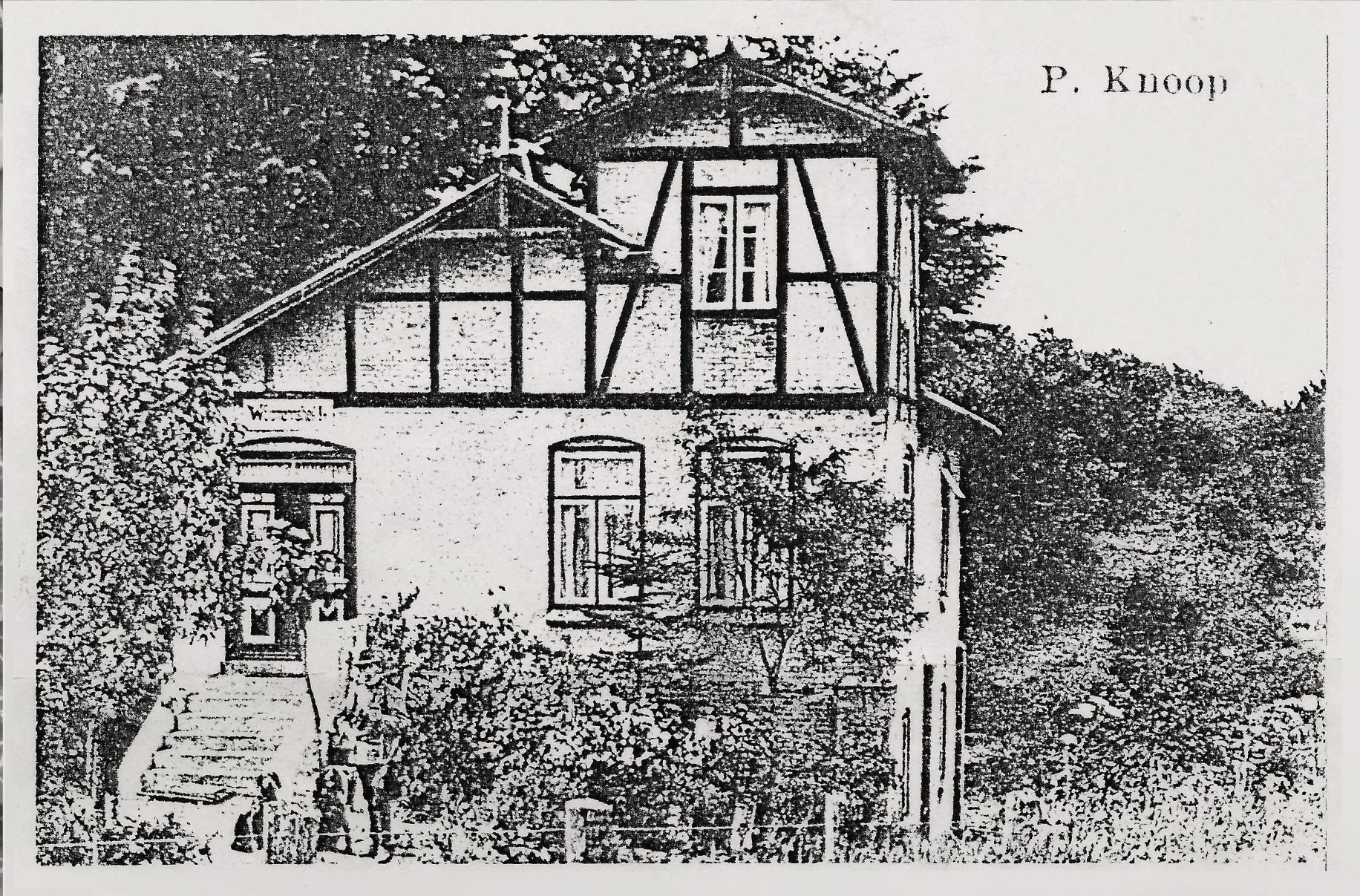

Dann gibt es noch ein weiteres Haus: Reiherstieg 1, etwas außerhalb vom Dorf gelegen, direkt an der Bahn, gebaut um 1904. Es diente, nachdem die Fischerei aufgegeben wurde, als Unterkunft für Kieler und Hamburger Jagdpächter (Knoop). Hier eine Aufnahme von 1910:

Im Beringstedter Archiv findet man hierzu folgendes:

Auch dem von der weiblichen Dorfjugend heftig umschwärmte Förster Gundlach diente sie als Unterkunft. Der Jagdpächter verzog dann nach Rehheide und der Hamburger Pächter (Knoop) zog es bald vor im Dorf zu wohnen (siehe Hausgeschichte Friedrichstr. 20, Kate Bruhn).

Dann wohnte vorübergehend der Förster Collande (aus der Nähe von Glückstadt) in der `Fischerei´. Collande hatte in der Blomschen Wildnis angeblich seine Frau und seine Tochter im Nachthemd vor den Pflug gespannt und nachts bei Mondschein mit diesem Gespann auf dem Feld gepflügt. Er blieb nicht lange.

- Details

- Zugriffe: 1273

Heimatbuch II Beringstedt, Seite 69

geschrieben 1934 von Anne Holm (sie heiratet später den Bäcker Alfred Schlüter, Saar 23)

Eine alte Bauerntracht

In Gedanken gehe ich zurück in die Zeit vor mehr als 100 Jahren. Ich befinde mich auf einem alten, schönen Bauernhof in der Döns. Bei mir in der Döns am Spinnrad sitzt die ältere Bauernfrau. Der Abend war schon gekommen und die Dämmerung trat ein. Wie ich mich eine lange Zeit mit der Bäuerin unterhalten habe, öffnet sich plötzlich die Dönstür. Herein tritt mit freudigem Gesicht der stolze Bauer. Er begrüßt mich freundlich und erzählt uns dann von seinen Erlebnissen auf der Taufe, von welcher er kam. Ich aber beguckte seine farbenfreudige Tracht. Diese hat die Farben schwarz-weiß-rot. Schwarz der Rock, weiß ist die aus einem Stück bestehende, selbstgemachte Leinenhose und rot ist die beiderwendsche Weste. Nachdem er uns seine schönsten Erlebnisse erzählt hat, zieht er den dicken, schwarzen Gehrock aus und hängt ihn an seinen Platz. Dieser ist ein Nagel bei der Tür. Hiernach setzt er sich auf einem einfachen Holzstuhl nieder. Anstatt der schwarzen Rockärmel sehe ich jetzt weiße Hemdsärmel. Von der roten Weste glänzen 16 silberne Knöpfe, welche von Vater auf Sohn vererbt werden. Plötzlich fiel es dem Bauern ein, daß er jetzt Gelegenheit hatte, seine Pfeife zu rauchen. Er stand auf und holte die weiße Kalkpfeife. Diese hing an einem Nagel an der Wand. Nun sah ich mir besonders die merkwürdige Hose an. An jeder Seite sind 24 hölzerne, mit weißen Leinen überzogene Knöpfe, welche selbst gemacht sind. Nachdem der Bauer seine Pfeife mit schlichtem Tabak gefüllt hat, setzt er sich wieder gemütlich auf seinen Platz du plaudert weiter. Die Uhr schlug 10 h. „So spät ist es schon!“, sprach ich erstaunt und schaute aus dem Fenster. Vom Himmel strahlten die goldenen Sterne, sogar ein leuchtender Vollmond sandte sein grelles Licht auf die stille Erde. Nun muß ich den Heimweg antreten. Doch bevor ich hinaus ging betrachtete ich noch einmal den schwarzen Gehrock. Er ist schön mit schwarzem Stoff gefüttert. Die Taschen des Rockes sind hinten an der innenseite. Darum ist der Rock mit einer Doppelreihe von 9 mit schwarzem Stoff überzogenen Knöpfen gesetzt. Ich sprach zum Bauern: „Es muß doch unbequem sein, diese Tracht zu tragen!“ „Ja,“ sprach er, „aber wir tragen sie ja nur bei Festlichkeiten wie Taufe, Hochzeit usw!“ Dann verabschiedete ich mich und verließ den stillen Bauernhof.

gez. Anne Holm

abgeschrieben von W. Krogh

Dieses Bild wurde mit ins Heimatbuch II geklebt:

Anmerkung: Auch die Frauen trugen damals zu bestimmten Anlässen eine Tracht. Ein Bild von dieser Frauen-Tracht gibt es leider nicht, aber folgenden Text:.

Die Tracht der Bauernfrau vor 200 Jahren

Abschrift aus dem zweiten Heimatbuch, Seite 76 u. 77, geschrieben von Anne Holm, abgeschrieben von M. Lauritzen im März 1935

In Gedanken versetzen wir uns in die Zeit vor 200 Jahren zurück. Dumpf hallen meine Schritte auf der von grünenden Bäumen begrenzten Dorfstraße. Auch von frischem Grün umgeben liegen die strohgedeckten Häuser still und friedvoll da.

Als müd´ner Wanderer lenke ich meine Schritte in das nahe Bauernhaus, um ein Nachtlager zu bekommen. Freundlich werde ich in die Döns geleitet. O, da ist die Schneiderin emsig am Werk. Ganz erstaunt bewundere ich die fertig gestellte seidene Bluse. Während die Schneiderin unaufhörlich an dem Rock weiter näht, ziehe ich die leuchtende, dunkelbraune Bluse heran und beschaue sie ordentlich. Sie ist ziemlich weit und die Länge zur Mitte des Rückens beträgt 23 cm. Der Halsausschnitt ist mit seidenen Fransen verziert. Vorne in der Bluse sind 12 sorgfältig ausgenähte Schmürlöcher. Hindurch wird eine silberne Kette gezogen und durch die Kette wird die Bluse zusammengehalten. Gefüttert ist sie dagegen mit einfachem Leinzeug. Aber alles ist sorgfältig mit der Hand genäht. O, was für eine Arbeit! sagte ich mir immer wieder. Nun war auch der Rock nach mühevoller Arbeit bald fertiggestellt. „Wozu soll denn eigentlich diese Tracht dienen?“ fragte ich. „Zur Hochzeit meiner Tochter“, antwortete die Bäuerin stolz. Währenddessen war die Schneiderin von ihrem Sitz aufgestanden. Atmete erleichtert auf und legte den weiten, langen, roten mit gelben Streifen durchzogenen Rock auf den Tisch. Unten ist er mit 10 cm breiten Samtbändern umfaßt. Was für eine Farbenpracht! „Auch die Mütze (Haube) muß noch einmal danebengelegt werden, damit wir die ganze Tracht beurteilen können!“ schlägt die Schneiderin vor. Vorsichtig wird das gewünschte von der Mutter aus dem Pesel geholt. Es ist eine kleine hohle Halbkugel aus steifem Leinzeug mit brauner Seide überzogen. Über die Seide ist eine weiße Spitze gebreitet und hinten prangt ein 10 cm langer, feiner, schneeweißer Schleier. An den Seiten hängt eine 9 cm breite und 85 cm lange braunbunte Schleife herunter. Oben in der Mitte der Halbkugel ist eine ganz feine zierliche Kreuzstickerei. O, wie wundervoll wirkt doch diese schöne Tracht und wieviel Mühe und Arbeit hat sie gekostet. Nach langem Betrachten gehen alle fröhlich zur Ruhe.

...

- Details

- Zugriffe: 1251

Beringstedts öffentliche Telefonzelle

Geschützt vor Wind und Wetter konnte hier jeder telefonieren; mit Münzeinwurf und mehreren Telefonbüchern zum Nachschlagen.

Auf diesem Foto aus dem Jahr 1987 ist die gelbe Telefonzelle zufällig mit aufgenommen worden. Sie stand in der Steinbergstraße, direkt am Bürgersteig in der Grundstücksecke vom Haus unseres Bürgermeisters Herbert Jürß, Steinbergstraße 7.

Die Zahl der privaten Telefongeräte in den einzelnen Haushalten hatte immer mehr zugenommen. Deshalb wurde die Telefonzelle nach und nach immer weniger benötigt und genutzt. Auch wurde sie immer öfter von übermütigen Mitbürgern oder Fremden in einen nicht brauchbaren Zustand gebracht, wie z. B. zerrissene Telefonbücher oder herausgerissene Hörerschnur und ähnlichem. Die notwendigen Wartungen und Reparaturen von der Deutschen Post blieben oft aus.

Als dann die Deutsche Post AG umgewandelt wurde, übernahm die Telekom die Verwaltung dieser öffentlichen Telefonzelle. Die gelbe, mit einer Tür versehene Telefonzelle verschwand und eine moderne, magentafarbene offene Telefonanlage wurde aufgestellt. Diese hatte dann auch kein Münzfach mehr, sondern wurde mit einer Telefonkarte bedient. Diese konnte man bei Bedarf bei der Postagentur kaufen. Auch diese neue öffentliche Telefonanlage wurde dann nur noch wenig genutzt, so dass auch sie nach einiger Zeit wieder demontiert wurde.

Es gab dann noch einen Fernsprecher an der Bushaltestelle Steinbergstraße. Diese ist jedoch nach kurzer Zeit auch dem Vandalismus zum Opfer gefallen und heute ebenfalls nicht mehr vorhanden. Es hat ja heute auch fast jeder ein Mobiltelefon.

Im Heimatbuch II der Gemeinde Beringstedt findet sich auf der Seite 159 ein Bericht mit der Überschrift: Unsere Postagentur. Geschrieben im Februar 1944 von dem Schulkind Hildegard Heesch. Hier beschreibt sie, wie sie für ihre Mutter Briefmarken holen soll: Ich betrete den Vorraum. Hier stelle ich mich vor den Schalter. Noch ist keiner da. Rechts und links hängen viele bunte Bilder. Links ist eine Telephonzelle. Diesen Raum kann jeder betreten. Von dort kommt man in die Poststube. Nun kommt Frau Knuth und fragt mich: „Was willst du haben? ….

Somit gab es also auch bereits vorher in Beringstedt die Möglichkeit zum Telefonieren.

- Details

- Zugriffe: 1223

Heimatbuch II Beringstedt Seite 97 / 98

Geschrieben 1936 von Inge Sieberkrob

Der Sportplatz - am Knöll -

Es ist ein sonniger Sommertag. Ich begebe mich beim Knöll vorbei und wandere den Weg entlang. Leiser Wind bewegt die dünnen Zweige der Büsche. Meine Augen blicken nach dem neben mir liegenden, stillen Wäldchen. Das liebliche Singen der Vögel ermuntert mich. Nun habe ich die Hälfte meiner Tour hinter mir und stehe vor dem hinter dem Knöll liegenden Äckern, struppiges Heideland. Was schimmert da denn so gelb aus der braungrünen Heide hervor? Das muß ich doch mal untersuchen. Seht, es ist ja eine Sandkuhle! Allerlei Gerümpel und Busch bedeckt den gelben Sand. Ja, dieser Sand bringt aber doch wirklich nichts ein. Der Bauer Hans Kaltenbach, dem dieses gehört, könnte es ja man urbar machen. Bei diesem Gedanken verlasse ich das Heideland und gehe nach Hause. Eine lange Zeit ist vergangen. Ich komme wieder an dem Heideland vorbei. Was ist das denn? Es arbeiten hier ja viele Arbeiter. Ich komme näher heran und merke, daß es der „freiwillige Arbeitsdienst“ ist. Nun denke ich an die Worte, welche ich schon im Dorfe erfahren habe. Nämlich, Todenbüttel hat dieses Heideland ja gepachtet und will einen Sportplatz machen. Die Heide wird weggeschaufelt und über die braune Erde kommt Kies. Ja, nun muß ich auch wohl nach Hause. Die Sonne geht schon unter und bekommt eine Farbe wie Feuer.

Ein ganzes Jahr ist vergangen. Wie freuen wir uns, morgen ist ja Sportfest. Alle sind neugierig, wie der Sportplatz wohl geworden ist. Der Tag ist gekommen. Früh morgens mache ich mich auf. Es sind eben die Vögel erwacht. Ihre lieblichen Lieder durchschallen die Einsamkeit. Die Sonne geht auf und läßt ihre ersten Strahlen auf die Erde fallen. Still ist um mich. Ich sehe durch das Grün der Büsche ein hübsches Eingangstor. Ich vernehme ein lautes Rufen der Turner. Endlich bin ich am Sportplatz angelangt. Ach, wie toben sie sich hier ab. Da kommt ein Turner. Oh, wie schwitzt der aber. Sein Gesicht hat eine rote Farbe. Er sucht nach Wasser. Aber wo ist etwas? Keiner kann was finden. Da steht ja eine Frau mit Buttermilch. Nein, er will sich nichts kaufen sondern geht nach dem Knöll, um Wasser zu trinken. Er kommt wieder. Nun hat er seinen Durst gestillt und fängt wieder an zu turnen. Ja, der Sportplatz ist wohl schön, aber hat doch keine günstige Lage. Es fehlt der Brunnen. Auch ist kein Schatten da. Zwei Sachen die auf einem Sportplatz sein müssen.

gez. Inge Sieberkrob

Diesen Sportplatz gibt es heute schon lange nicht mehr, aber der Name ist geblieben. Auch der heutige Besitzer (H. Möller) nennt ihn noch so, nachdem er diese Flurstück vor über 30 Jahren von dem Vorbesitzer Kaltenbach gekauft hat.

...

- Details

- Zugriffe: 1258

Heimatbuch II Beringstedt Seite 85 / 86

Geschrieben am 28.10.1935 von Karl-Heinz Keller

Die Beringstedter Feuerwehr

Die Feuerwehr hat den Zweck, das Dorf vor Feuersbrunst zu bewahren. Zuerst war hier im Ort nur eine Zwangsfeuerwehr. Hierzu gehörten alle männlichen Einwohner, außer den Beamten, im Alter von 16 – 45 Jahren. Die Einwohner von 45 – 60 Jahren gehörten zum Ordnungsdienst. Zum Bekämpfen des Feuers hatte man lederne Eimer und Handspritzen. Die Zwangsfeuerwehr stand unter dem Komando des Brandmeisters und war eingeteilt in Spritzmannschaft und Steigertrupp. Die älteren wurden als Rettungsmannschaften ausgebildet und zu Ordnungsdiensten verwendet. Der Steigertrupp war ausgerüstet mit Leitern, Dreschforken und Ratschen. Er stand unter dem Komando des Steigerführers. Der Steigertrupp hatte schon früher einen Helm und Gurt. Sie hatten zweimal im Jahr eine Übung. Dann bekam Beringstedt eine Saug- und Drückpunpe. Im Jahr 1904 erhielten wir eine zweite neue Saug- und Drückpumpe. Und 1922 wurde die freiwillige Feuerwehr gegründet. Es treten ihr 27 Mann bei. Die freiwillige Feuerwehr hatte sich die Aufgabe gestellt, durch schnelles, tapferes und richtigeres Eingreifen das Feuer wirksam bekämpfen zu können. Die Freiwillige Feuerwehr erhielt Uniformen. Eine Dienstbluse und einen blauen Tuchrock. Die beträchtlichen Kosten zu der Beschaffung wurden von der Gemeindekasse, Spar- und Darlehenskasse und dem hiesigen Jagdverein gestiftet. Außer den 27 aktiven Mitgliedern traten noch eine Anzahl passiver Mitglieder bei, die die Wehr durch einen jährlichen Beitrag unterstützten. An der Spitze der freiwilligen Feuerwehr stand der Hauptmann. Der Stellvertreter des Hauptmannes war der Steigerführer. Es wurden im Jahr 15 – 20 Übungen abgehalten. 1934 wurde die Feuerwehr anders eingeteilt. Todenbüttel, Osterstedt und Beringstedt bilden eine Wehr. Die Wehr ist eingeteilt in drei Löschzüge.

gez. Karl-Heinz Keller

- Details

- Zugriffe: 1363

Heimatbuch II Beringstedt Seite 111 /112

Ein Aufsatz geschrieben von Ilse Lüders am 31.05.1937 (sie wohnte im Pfennigkrug)

Den Inhalt dazu hat sie von Eggert Kaltenbach erzählt bekommen.

Der Text wurde von Gertrud Keller im Jahr 2018 aus der alten deutschen Schrift übersetzt. So kann auch die heutige Generation ihn lesen:

Die Beringstedter St.-Vitus-Gilde

Die Beringstedter St.-Vitus Gilde wurde im Jahr 1744 gegründet. Zuerst wurde sie im Hause von Klaus Bruhn gefeiert. Später feierte man sie im Kaltenbachschen Haus. Johann Kaltenbach wurde Ältermann genannt. Sechs Männer sind im Vorstand: Klaus Wohlers, Beringstedt, Peter Brand, Oldenborstel, Michael Ohmling, Puls, Jürgen Jakob, Seefeld, Markus Haß, Osterstedt, und Lehrer Lindemann als Schriftführer. Die Gildefeier ist jedes Jahr am 15. Juni. Schon 15mal ist sie im Hause Kaltenbach gefeiert worden. An diesem Tag mußte Kaltenbach aus der Feuerversicherung Landesbrandkasse austreten. Das konnte und wollte er nicht. Da wurde die Feier nach Schümanns Gasthof verlegt. Als die Feier noch in Kaltenbachs Haus war, war es ein großes Volksfest. Jung und Alt, alles was Beine hatte, ging zur Gildefeier. Der Saal wurde von Gastwirt Bolln aus Reher geholt. Beim Saallegen helfen lange Jahre Martin Wendell und Jürgen Martens. Abends vorher kamen die jungen Leute, um den Saal zu schmücken. Die Tür schmückte man mit einer Girlande und einem Eierkranz. Jedes junge Mädchen mußte ausgepustete Eier mitbringen. Wenn sie mit der Ausschmückung fertig waren, durften sie bis 12 Uhr (Mitternacht) tanzen. Dann sagte der Hausherr: „So, Kinder, nun müßt ihr wohl nach Hause gehen, damit ihr morgen ausgeschlafen habt“. Morgens um 8 Uhr ging es mit Musik zum Scheibenstand. Geschossen wurde im Ellerrehms-Weg. Die Scheibe stand vor Martin Krögers Holstenkoppel. Der König bekam einen silbernen Löffel. Einer mußte beim Schießstand Schnaps einschenken und Zigarren verteilen. Kaltenbach mußte im Gildehaus bedienen. Jeder der bezahlte bekam einen Schnaps und ein Glas Braunbier. Um 12 Uhr war das Schießen vorbei. Dann wurde der König mit Musik ins Gildehaus gebracht. Jetzt bekamen die sechs Mann Mittagessen. Es gab bunten Mehlbeutel mit Schweinebacke und Mettwurst. Später gab es Ochsenbraten oder frische Suppe. Nach dem Mittag tranken sie Kaffee. Darauf spielten die Musiker zwei Tanzlieder. Den ersten Tanz machten die sechs Mann. Wenn es zu warm wurde, zogen sie ihre Röcke (Jacken) aus. Selbst die alten Leute, die sonst fast gar nicht aus dem Haus kamen, gingen mit zur Gildefeier. Unten auf der großen Diele wurden Tische und Stühle bereitgestellt. Die Hauptkellner waren Klaus Voß, Saar, Jasper Peters (Dorfhirte) und Hans Detlef Ott. Mit dem ersten Hahnenschrei war das schöne Fest vorbei.

- Details

- Zugriffe: 1473

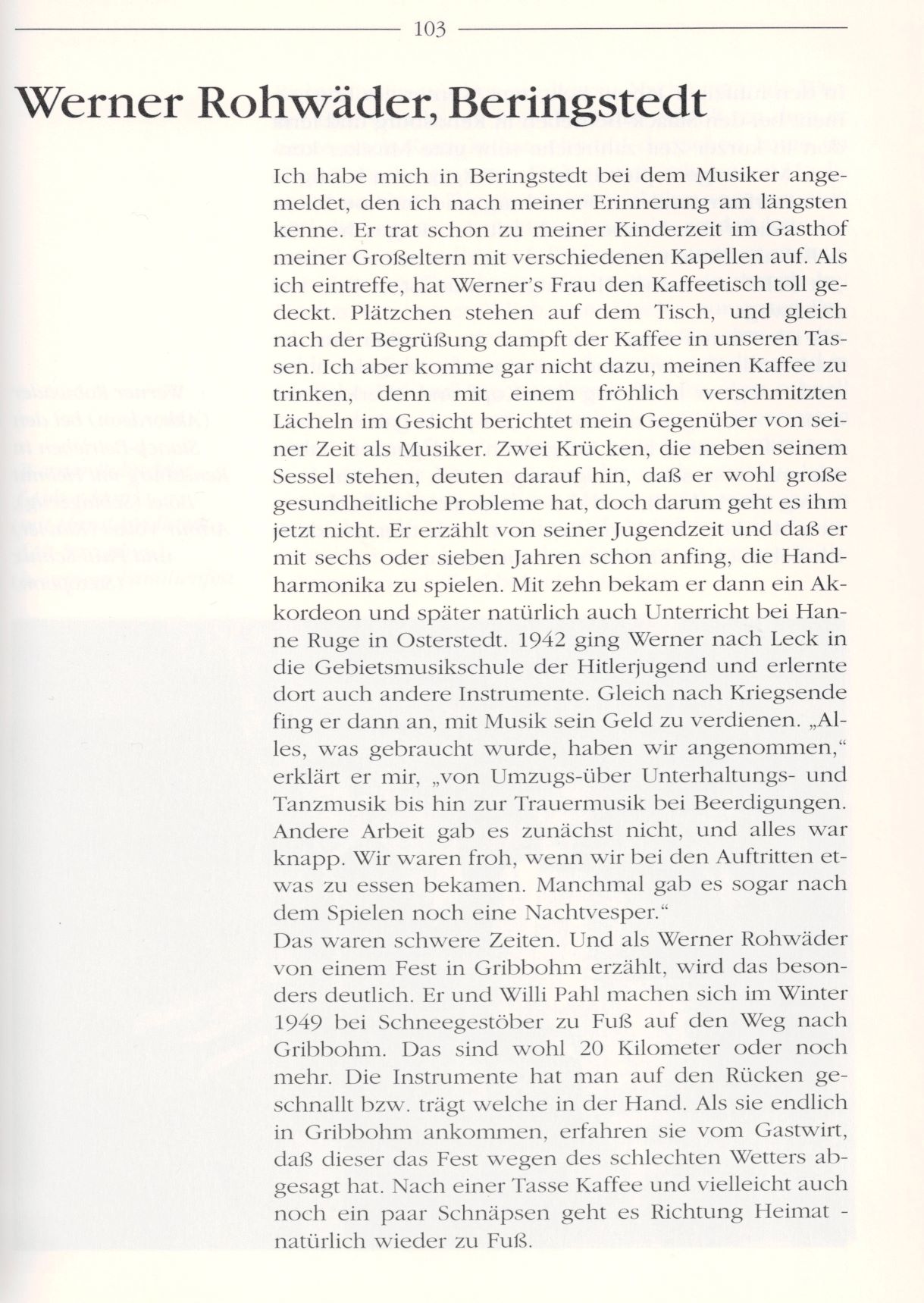

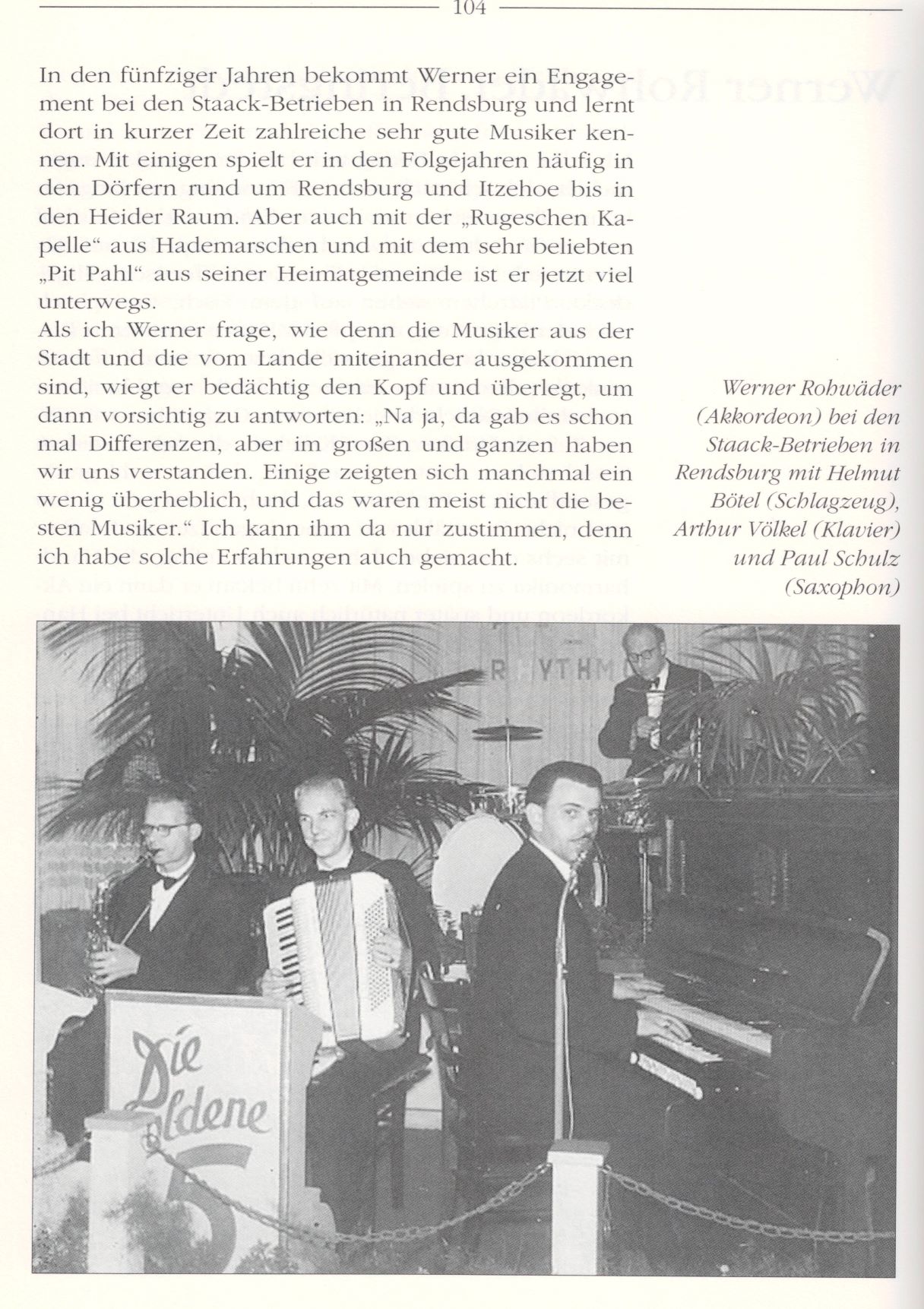

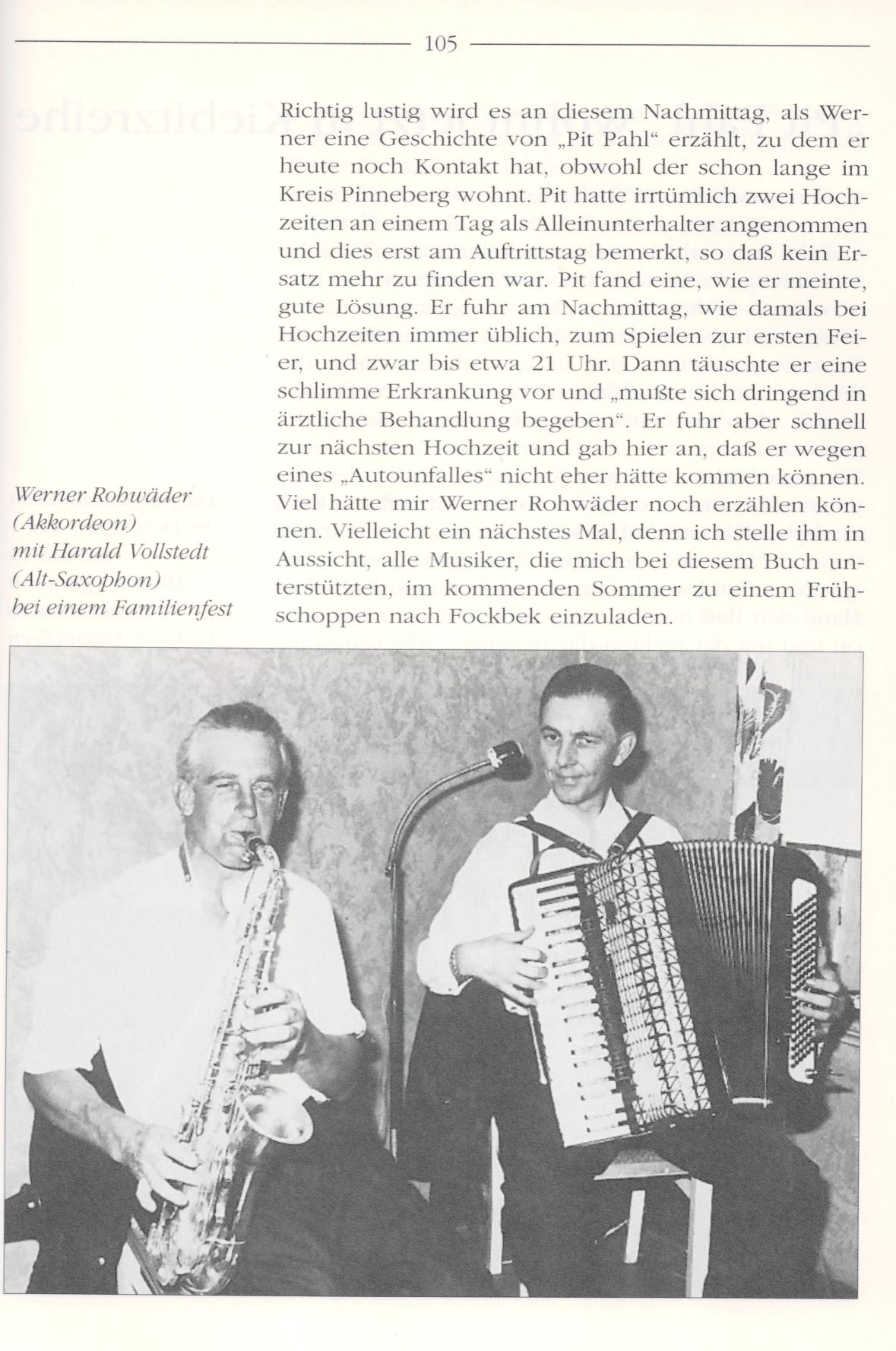

Im Besitz von Erh. Marxen, Knöll 1, befindet sich ein Buch:

In diesem Buch wird das Musikerdasein von verschiedenen Musiker-Gruppen der Region beschrieben und wie feierfreudig die Menschen in den 1950er und ´60er waren.

Es wird weiterhin beschrieben wie die Dorffeste: Eisboßeln, Ringreiten, Abtanzball, Gildefeste, Vogelschießen und vieles mehr abliefen und die `Rugesche Kapelle´ (sowie andere Musiker-Gruppen) für Stimmung sorgten. Dies war in fast jedem Dorf in der Umgebung so. Einige Kopien hieraus sind:

...

- Details

- Zugriffe: 1426

Volksküche in Beringstedt

In den Kriegsjahren (2. Weltkrieg) wurde der Holz- und Torfstall der Schule (siehe Bild, beim Wasserturm) umfunktioniert und es wurde eine Volksküche hier eingerichtet. Diese wurde um so wichtiger, je mehr flüchtende Menschen auf dem Beringstedter Bahnhof eintrafen.

Im Beringstedter Heimatbuch gibt es hierüber folgende Beiträge zu lesen:

Ein scharfer Nordwind weht um die Ecke des Bahnhofsgebäudes in Beringstedt. Einige Flüchtlinge werden hier endlich von der langen, ungemütlichen Reise erlöst.

1. Küchenklasse

„Mutter, schau, dort ist der Schulhof, dann muß auch hier die Volksküche sein!“, sagt ein 10-jähriger Knabe zu seiner Mutter. Nach einigen Schritten sind sie hier angelangt. Mit einem „guten Morgen“ treten sie in die Volksküche, in welcher ein mit Ziegelsteinen gepflasterter Fußboden ist. Ihr Gruß wird von einer Frau, die an einem großen, grauen Herd an der Ostseite steht, erwidert. Die Frau sagt mit einem höflichen Ton: „Haben sie Interesse, meine Volksküche zu besehen?“ Welches mit einem „ja“ bekräftigt wird. Zuerst gehen sie in eine einfache Tür, welche zur Vorratskammer führt, worin aber nicht viele Vorräte befinden. An der Ostseite stehen zwei große, saubere Kessel, zwischen denen ein großes Drahtglasfenster ist. Den Herd, worüber ebenfalls ein Drahtglasfenster ist, trennt ein kleiner Schornstein. Die Südseite enthält ebenfalls Drahtglasfenster. In der Mitte dieser Fenster steht ein kleiner, roter Schrank. Die Westseite schmücken zwei Fenster, welche sehr schlecht zu schließen und zu öffnen gehen. Zwischen den beiden Fenstern hat eine einfache Luke ihren Platz. Auf die Frage, was diese bedeute, sagt die Frau: „Diese dient zum Essenausgeben.“ In der Mitte der Volksküche steht ein großer, einfacher Tisch, um den ungefähr fünf Hocker stehen. – Dies war im Jahr 1945.

2. Umbau der Volksküche

„Was ist denn mit der Volksküche los?“ fragt eine ältere Frau, die erstaunt vor der gewesenen Volksküche stehen bleibt. „Es wird eine Klasse“, sage ich. Wir schauen hinein. Hier sieht es wüst aus. Die zerbrochenen Steine liegen auf dem Fußboden. Die Vorratskammer ist mit zur Hilfe genommen worden. Dieses sieht man, denn die roten Steine, die einmal die Grenze bildeten, sind noch zu sehen. Die beiden Fenster erkennt mach auch nicht mehr. Die Fensterrahmen sind herausgenommen. Es sieht aus, als wären drei große Löcher in die Ostwand gehauen. Die Südseite hat jetzt die Ehre, eine Tür zu haben. Diese ist, vom Schulhof gesehen, das letzte Fenster. Der Raum sieht nicht nach einer Volksküche noch nach einer Klasse aus.

3. Die fertige Küchenklasse (Schulklassenraum)

Am 5. Mai holten die Oberklasse und das 4. Schuljahr die neuen Tische und Stühle von Tischler Hadenfeldt. Die Küchenklasse ist fertig! Neugierig schauen wir hinein. 15 neue Tische und 30 neue Stühle, 6 alte Tische und 12 alte Stühle besetzten nun den neuen Raum. An den Wänden sind noch keine Bilder, die die Klasse schmücken. Die Wände sind oben weiß und unten bunt. Ein kleiner Knabe sagt vorwitzig: „Ha, das Licht, guck mal dort ist noch keine Lampe!“ „Ja“, sage ich, „darüber mache dir keine Gedanken, das kommt noch, später“. „Und wo sollen wir unsere Mäntel lassen?“ fragt besorgt ein kleines Mädchen. „Vorläufig auf den Stühlen und später bekommt ihr einen Vorraum“, tönt es aus der Menge der neugierigen Kinderschar. „Mein Platz ist am Fenster“, höre ich aus dem Geschwätz. „Ja, da möchte ich auch einen Platz haben“, denke ich, denn die 3 Fenster sind niedrig, so das man eine gute Aussicht nach Osten hat. Nun werfe ich einen Blick auf den Fußboden. Dieser ist nicht mehr mit Ziegelsteinen ausgelegt, sondern mit Asphaltfliesen.

Beringstedt, den 7.5.1949, Ursula Glodowski

Ab 1974 entsteht hier an dieser Stelle das neue Dorfzentrum mit Feuerwehr-Gerätehaus und Versammlungsraum der Gemeinde Beringstedt. Auch an eine Einliegerwohnung für die Mitbürgerin Miete Köhler wird gedacht. Danach wohnt hier Lothar Meller.

Anfangs hat dieser Neubau ein Flachdach.

...

- Details

- Zugriffe: 1633

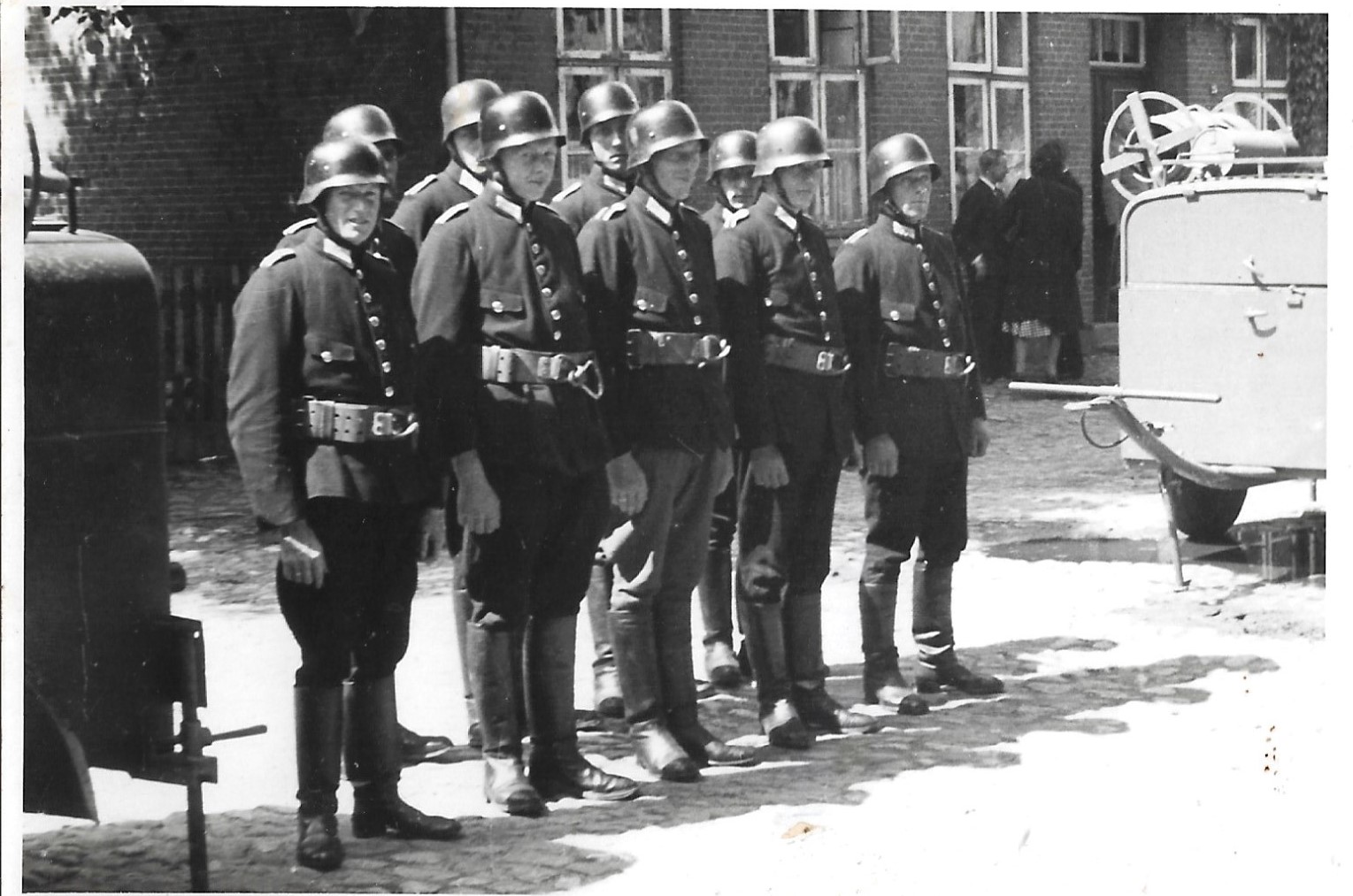

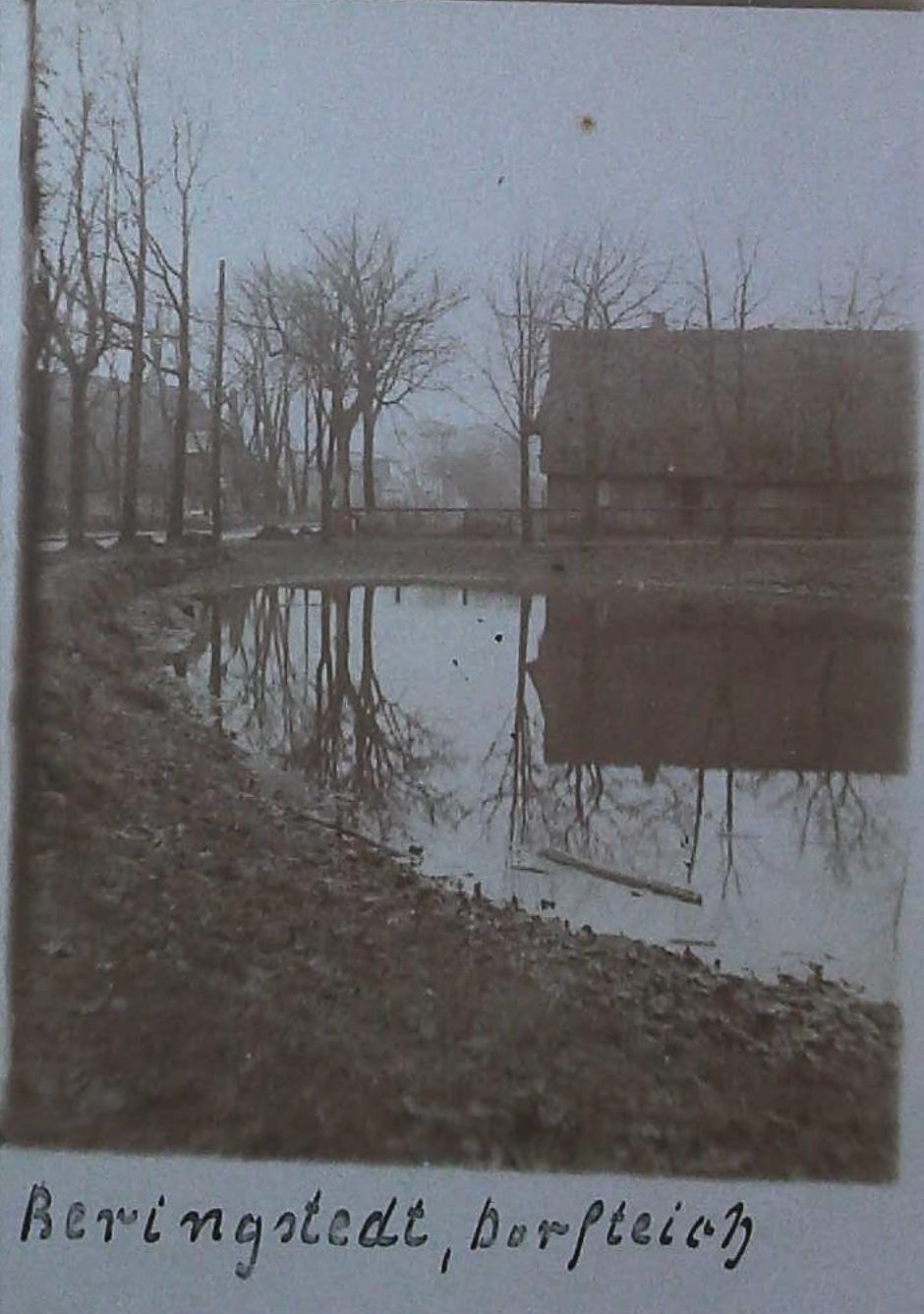

Dieser Dorfteich wurde im Jahr 1935 angelegt von einem freiwilligen Arbeitsdienst.

Ein Bild aus dem Beringstedter Archiv.

Ein Bild aus dem Beringstedter Archiv.

5.11.1935 Heute kommt der Arbeitsdienst nach Beringstedt. (Info Dorf- u. Schulchronik)

7.12.1935 Der Arbeitsdienst hält am späten Nachmittag Unterricht in der I. Klasse.

Am 16. März 1936 zog der Arbeitsdienst weg. Er hat hier 4 Feuerlöschteiche gemacht. Zum Abschied wurde den Arbeitssoldaten ein gemütlicher Abend mit Kaffee und vielen Kuchen bei Kroos (Gastwirtschaft, später Lenschow).

Einer davon war dieser.

In der Meierei gab es seinerzeit einen hohen Wasserverbrauch zur Reinigung. Da es damals noch keine zentrale Abwasser-Entsorgung gab, wurde dieses Abwasser durch ein Rohr in einen offenen Graben Richtung Osten geleitet, an dessen Verlauf dann dieser Teich entstand. Weiter östlich auf den Wiesen gibt es noch heute den sogenannten Meiereigraben.

Zur Erinnerung an diesen Arbeitseinsatz wurde damals ein Säulen-Stein mit Inschrift und Hakenkreuz aufgestellt. Dieser wurde über die Zeit hinweg von der Bevölkerung nicht weiter beachtet und geriet in Vergessenheit.

In den 1980er Jahren waren Urlauber in unserem Dorf. Bei einem Spaziergang entdeckten sie den Stein mit dem Nazi-Symbol und meldeten dies den Behörden. Diese bestanden darauf, dass es entfernt werden müsse. Es kam dann zu einer offiziellen amtlichen Aufforderung an den derzeitigen Bürgermeister, dieses Symbol zu entfernen, was dann auch geschah. Mit einem Meißel wurde das Hakenkreuz entfernt. Zu dieser Zeit hat man hier Fische (hauptsächlich Karpfen) in den Teich gesetzt, die dann ab und zu hier geangelt wurden. Beim häufigen Betreten der Böschung drohte diese mit der Zeit ins Wasser zu rutschen, so dass es notwendig wurde sie zu befestigen. Hierfür wurde dann auch dieser Säulenstein genutzt und somit ist er im Untergrund der Böschung verschwunden.

Nach Angaben eines älteren Mitbürgers soll dieser Stein in etwa so ausgesehen haben:

Ein weiterer, jedoch anderer Stein steht heute noch hier am Dorfteich. Auf ihm ist die Gravur R A D erkennbar. RAD steht für Reichs-Arbeits-Dienst.

Diese beiden Bilder wurden von Torsten Herrmann zur Verfügung gestellt. Aufgenommen im Sommer 2022.

dort steht der Stein.

dort steht der Stein.

...

- Details

- Zugriffe: 1840

Beim Amtsfeuerwerfest in Hohenwestedt

Beringstedter Feuerwehrgruppe 1 / 8 ( - mit der alten Spritze - )

Dieses Bild wurde von Renate u. Werner Keller zur Verfügung gestellt (2022).

von links: Hans Fischer Gruppenführer

Adolf Keller

Ehler Holm

dahinter Johann Schröder

... von den Anderen sind die Namen (noch) nicht bekannt, weil die Gesichter verdeckt sind.

... wann wurde das Bild aufgenommen ?

...

- Details

- Zugriffe: 1764

Beringstedter Heimatbuch 1, Seite 76 u 77

In die Tür einer alten, mit Stroh gedeckten Kate trete ich und gelange auf eine große Diele. Ein feiner grauer Rauchschleier umdringt mich. Wie ist das eine unangenehme Luft! Langsam gehe ich auf der allmählich dunkler werdenden Diele entlang und trete durch die Küchentür in die Küche. Aha! Die Hausfrau sitzt am rötlich bemalten offenen Herd und kocht die Abendsuppe. Auf dem Herde steht ein kleiner, eisener Dreifuß. Darunter flackert ein lustiges Feuer und auf dem Dreifuß steht ein schwarzer Kochtopf. Die hellen Feuerflammen schlagen gegen den Topf und es bildet sich Rauch. Dieser fliegt nach oben in einen Schwibbogen. Von hier geht er durch kleine, dreieckige Löcher nach der Diele. An der Decke der Diele hängen an einen Wiemen (*) viele Würste, Schinken und Speck. Langsam zieht der Rauch dazwischen durch und durch die Balkenluke auf dem Boden. Gerade über der Luke an einigen Wiemen hängen auch Würste und Schinken. Alle Bretter und Balken sind schwarz geräuchert. Auch sogar das Dachfenster ist vom Rauch angeschwärzt. Die Decken der Küche und der Diele und des Bodens sind so schwarz, als wenn sie angeteert wären. Weil es hier im Rauchhause nicht so freundlich aussieht, als in einem anderen Hause, möchte ich nicht gerne darin wohnen.

angefertigt am 27.4.1922 von Margarete Lamprecht

abgeschrieben von Alma Schröder

(*) Wiemen = Sitzstange für Hühner und/oder Lattengerüst zum Aufhängen von Fleisch (räuchern)

Eine dieser alten Räucherkaten lag `Am Wischhof´. Sie stand zwischen dem Hof Schipmann und dem Hof von Ehler Holm (heute Detlef Holm):

Auf dem folgenden Bild sieht man die Speckseiten an der Decke hängen:

...

- Details

- Zugriffe: 1904

Beim Nachstopfen der Schwellen

- Aufsatz eines Beringstedter Schulkindes

Es war die rechte Zeit, daß die Eisenbahnstrecke zwischen Beringstedt und Beldorf erneuert wurde. Denn der stetig steigende Verkehr erforderte unbedingte Besserung des Schienenstranges. So wurde dann im Mai 1929 mit den Vorarbeiten begonnen. Im September wurde die Strecke provisorisch fertiggestellt.

Von Ferne schimmern die vereinzelten Lichter von Beringstedt gespensterhaft in den anbrechenden Tag hinein. Im Osten dringt das blutige Rot durch den fahlgrauen Wolkenschleier hindurch. In den moorigen Wiesen liegt der Nebel. Nichts als die plötzlich in der Ferne auftauchenden Lichter und das markerschütternde Pfeifen des Zuges erinnert an das Schwinden des Landfriedens. Allmählich weicht die Nacht. Auf dem Bahnhof stehen kräftige Gestalten in lebhaftem Gespräch beieinander. Ganz in der Nähe beginnt plötzlich ein nahendes Geknatter: Die Stopfmaschinen beginnen ihre Tätigkeit. Alles geht langsam der Arbeitsstätte zu. Angelangt wird sich der überflüssigen Kleidung entledigt. Die auf den Schwellenköpfen liegenden Krugg-Stopfmaschinen verursachen einen Höllenlärm, sodaß sich die Arbeiter, um sich verständigen zu können, der internationalen Zeichensprache bedienen müssen. Noch kann mit der Maschinenarbeit nicht begonnen werden, denn das hat die vorschriftsmäßige Tourenzahl 200 (in der Sekunde) noch nicht erreicht. Endlich nach langem, ungeduldigem Warten, wird das Zeichen zum Angangen gegeben. An jedem Stopfer reißen 2 Mann Bedienung die einzelnen Stopfkolben hoch, halten die Mündung vor die Schwelle und werfen ihr ganzen Körpergewicht auf den Apperat. Ein Zittern durchläuft den Körper. Mit dumpfem Gesichtsausdruck starren sie auf den Kolben, der sich an dem starren Ende der Schlauchleitungen blitzartig auf- und abbewegt. Den Arbeitern fröstelt, doch bald ist das Gefühl der Kälte verschwunden.

Der Posten im warmen, wollenen Mantel sieht frierend und gelangweilt den Arbeitern zu. Neben den Maschinen stehen die Kannen mit Brennstoff, womit die Tanks der Maschinen nachgefüllt werden. Kurz vor der Arbeitsstelle steht eine Sirene, bestehend aus einer Kohlensäureflasche mit Signalhorn. Ab und zu schaut der Arbeiter auf die Uhr, damit die Leute pünktlich vor ihrer anstrengenden Arbeit abgelöst werden. Jedesmal schauen ihn fragende Gesichter an.

So wird die neugelegte Strecke Beringstedt – Beldorf, damit die Züge hier sicher passieren können und die Strecke dauerhaft wird, nachgestopft.

gez. Willi Pabelik

Ganz links: H.D. Hadenfeldt. Er stattet den Arbeitern einen Besuch ab.

Das nachfolgende Bild wurde von Fam. Betka, Hademarschen, zur Verfügung gestellt: Ob da ein Familienangehöriger zu sehen ist ... ???

...

- Details

- Zugriffe: 4470

Bus-Haltestellen

Bevor eine Autobus-Linie eingerichtet wurde, gab es für die Mitbürger die Möglichkeit mit dem Postauto nach Rendsburg zu kommen. Bei der Bahnhofs-Gaststätte wurde dann eine blau-weiß-rote Fahne in den Baum gehängt und so wußte der Fahrer des Postautos, dass er jemanden mitnehmen sollte.

1929 Seit dem 15.12.1929 fuhr ein Autobus von der neuen Linie Wilster – Legan durch unser Dorf. Haltestellen sind bei Ott (Bahnhofs-Gaststätte, Saar 53) bei Ralfs (Seegensgang 15) und beim Kaufhaus Ruge, wie diese Geschichte erzählt:

Eine Fahrt mit dem Autobus

In der Nacht ist ein ziemlich starker Frost eingetreten. Dazu weht am andern Morgen ein eisiger Wind von Norden her über die kahlen Felder. Ich habe in der unweit entfernten Stadt einige notwendige Dinge auszurichten. Schon rechtzeitig mache ich mich auf den Weg. Bei Ruge ist die Haltestelle.Ich bin nicht die Erste, die auf den guten Bus wartet. Es stehen schon vier Personen mehr da. Eine ganze Weile habe ich so stillgestanden. Das gefällt den Füßen nicht, sie werden mir allmählich kalt. Ich gehe immer auf und ab und hin und her. „Och“, denke ich „heute bei so einer Bärenkälte wird der Bus wohl nicht so voll sein!“ Endlich kommt Bewegung in die Leute, die sich noch um einige gemehrt haben. „Kommt er?“ Ja, hurra, er kommt, unser guter Bus! Dieser Autobus fährt auf der Strecke Rendsburg – Hademarschen. Quiekend hält er still. Die Tür wird aufgeschoben. Und zu meiner großen Enttäuschung, alles ist überfüllt, die Leute stehen Kopf an Kopf. „Mensch, man vorwärts, ich will auch doch noch mit!“, denke ich, alles ist überfüllt, die Leute stehen Kopf an Kopf. „Mensch, man vorwärts, ich will auch doch noch mit!“ denke ich, äußere meine Gedanken aber nicht. Der Schaffner, ein Mann, der die Ruhe weghat, fragt: „Alle eine Bescheinigung?“ Bejahend kommt es mehrfach zurück. Indes ist auch der Fahrer ausgestiegen. Der Schaffner, der Fahrer und noch ein weiteres Personal wiegen bedächtig die Häupter. Ihr Blick ist auf die Räder gerichtet. Diese sind von der schweren Last ganz eingedrückt. Langsam aber sicher haben wir uns reingedrängt. Die Tür wird zugeschoben und dann allmählich setzen wir uns in Bewegung. Einen Sitzplatz? Och, ist gar nicht dran zu denken. Und wie ist es mit dem Stehen? Wenn hier noch einer auf zwei Beinen steht, kann er sich freuen. Bei mir ist es wenigstens nicht so. Ein Bein in der Luft, das andere an der Erde. Na, in der Luft ist ein bißchen übertrieben, aber man weiß tatsächlich nicht wohin mit den Füßen. Mit einem mal wird es sehr langsam gehen, es geht im schneckentempo den Todenbüttler Berg hinauf. Das Stehen auf einem Bein wird mir bald über. Ich versuche Platz zu bekommen, um auf beiden Füßen zu stehen. Aber alle Versuche sind vergeblich, bin nun aber doch vergnügt in dem anderen Bein eine Ablösung gefunden zu haben. Schon wiedermal quietscht die Bremse und eine Menschenmenge stürmt die Tür. Einige quetschen sich noch herein, der Rest muß warten, bis das andere Auto kommt. Vor mir steht eine elegante Dame im Pelzmantel. Von vorne, ihr Angesicht kann ich nicht sehen. Macht auch nichts, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Etwas abseits steht ein ziemlich großer, breitschultriger Mann. Nach seinem Benehmen und Aussehen ist es ein echter Geestbauer. So geht´s nun immer weiter, ohne zu wissen, wo man eigentlich ist. Wenn sich so ein Ungetüm von Berg vor ihn in den Weg stellt, muß er sich erstmal verschnaufen, holt einpaarmal ganz tief Atem und weiter geht´s dem Endziel entgegen. Die Luft ist schwül, wie an einem heißen Juliabend, wenn ein Gewitter am Horizont emporsteigt. Und dieses Gewitter soll sich dann auch bald entfesseln. So, wie sich meine Füße abgewechselt haben ihre Dienste zu tun, machten es auch die jener jungen Dame. Und zum Unglück muß die Dame im Pelzmantel einige derbe Fußtritte auf ihre - …. vielleicht auch auf ihre Hühneraugen – bekommen haben. Denn sie schreit plötzlich: „Oh weh, meine Füße!“ Der Schmerz hat sich aber gleich gelegt. Sie fährt wie ein Blitz herum und schimpft wie ein Rohrspatz. Die Dame kann in ihrer großen Verlegenheit sich nur höflich entschuldigen. Der große, breitschultrige Mann, der mir in seiner Gemütlichkeit aufgefallen ist, erhebt seine Stimme und spricht ganz gehäbig: „Och, beste Frau, regen `s sick blots nich op, dat kann mol mit passeern in´t Gedränge!“ Und mit etwas gedämpfter Stimme schallt es aus dem Hintergrund hervor: „Ja, süns möt´n se to Hus blieven und sick in`n Glaskassen setten!“ Als diese Rede verstummt war, hielt das Auto auch zum letztenmal. Nun drängt alles zum Ausgang. Nun gehe ich dem Zweck meiner Reise nach. Aber das ist mir jetzt schon klar: Nocheinmal wieder mitfahren? Nein, nie und nimmer! Mein Aufenthalt ist schnell vergangen. Fast komme ich zu spät, denn der Bus ist schon bis oben hin vollgepfercht. Nach einer, mir scheinenden unendlichen Zeit bin ich wieder in meinem Heimatort angelangt. Wie ich aus dem Gedränge in die frische, freie Luft trete, ist mir doch ganz anders zumute. Zum zweitenmal solch eine Fahrt machen? Nein, nein und nochmals nein. Abenteuer sind manchmal ganz schön, aber nicht immer. Denn eine Fahrt mit dem Autobus ist schon ein halbes Abenteuer

gez. Anne Kock (aus dem Heimatbuch II, Beringstedt, Seite 165 / 166 / 167, geschrieben am 4.1.1946)

Viele Jahre lang gab es in der Friedenstraße 3, direkt an der Stallwand der Familie Trede, eine Bushaltestelle. Sie diente ab 1972 auch als Haltestelle für den Schulbus zur Dörfer-Gemeinschafts-Schule nach Todenbüttel.

- Details

- Zugriffe: 5309

Die Konfirmations Birken auf dem Schulberg

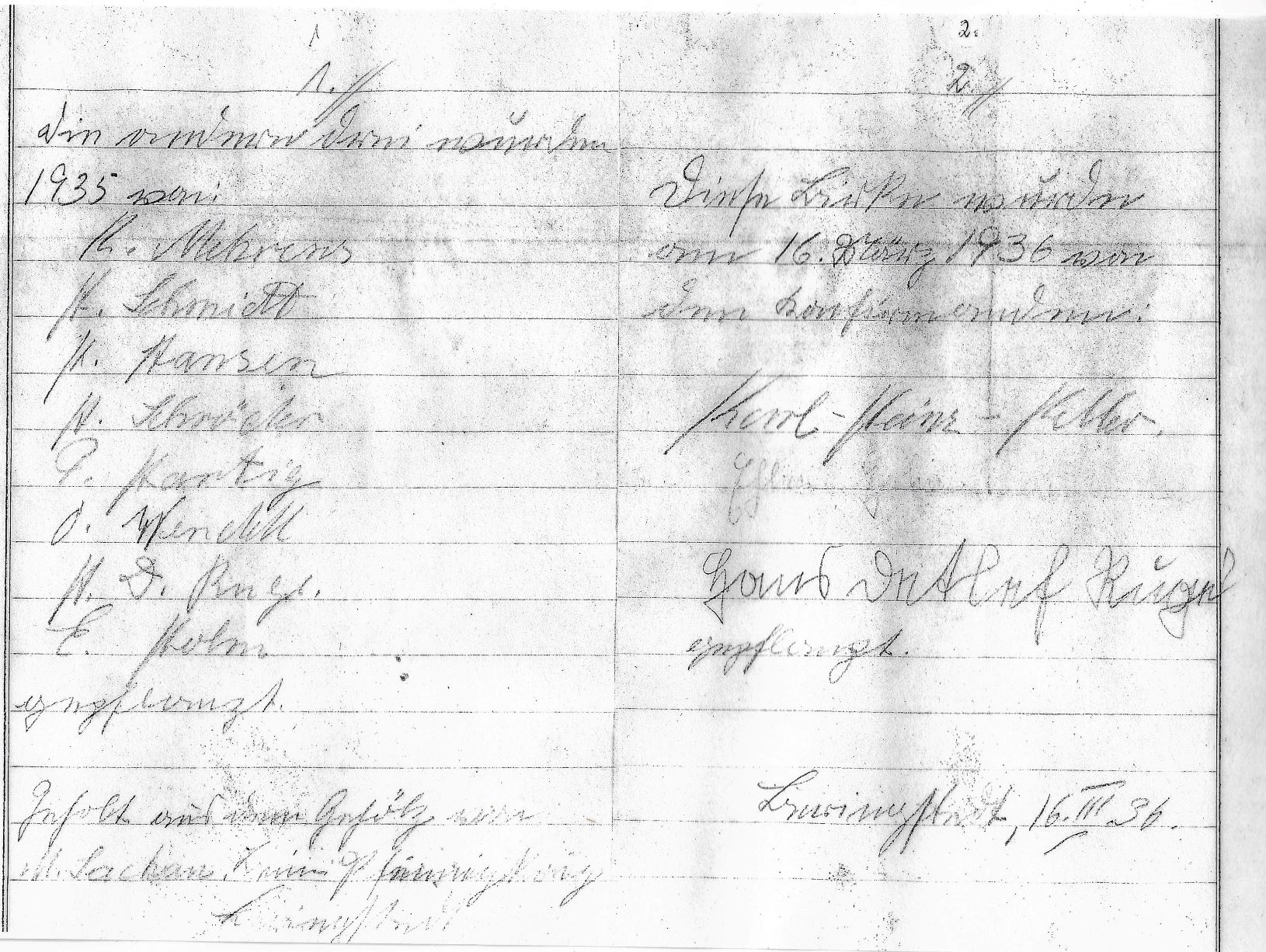

Als im Jahr 2011 die Gemeindewohnung neben der Feuerwehr aufgelöst und umgebaut wurde (zuletzt vermietet an Lothar Meller, davor an Kurt und Maria Köhler, heute Schulungsraum), fand man nach dem Herausnehmen des Fußbodens im Sandboden eine Flasche mit einem alten Schriftstück aus dem Jahr 1936. Darauf steht handgeschrieben mit Bleistift:

(2) Diese Birken wurden am 16. März 1936 von den Konfirmanden:

Karl-Heinz Keller

Ehler Holm

Hans Detlef Ruge gepflanzt

- Details

- Zugriffe: 2731

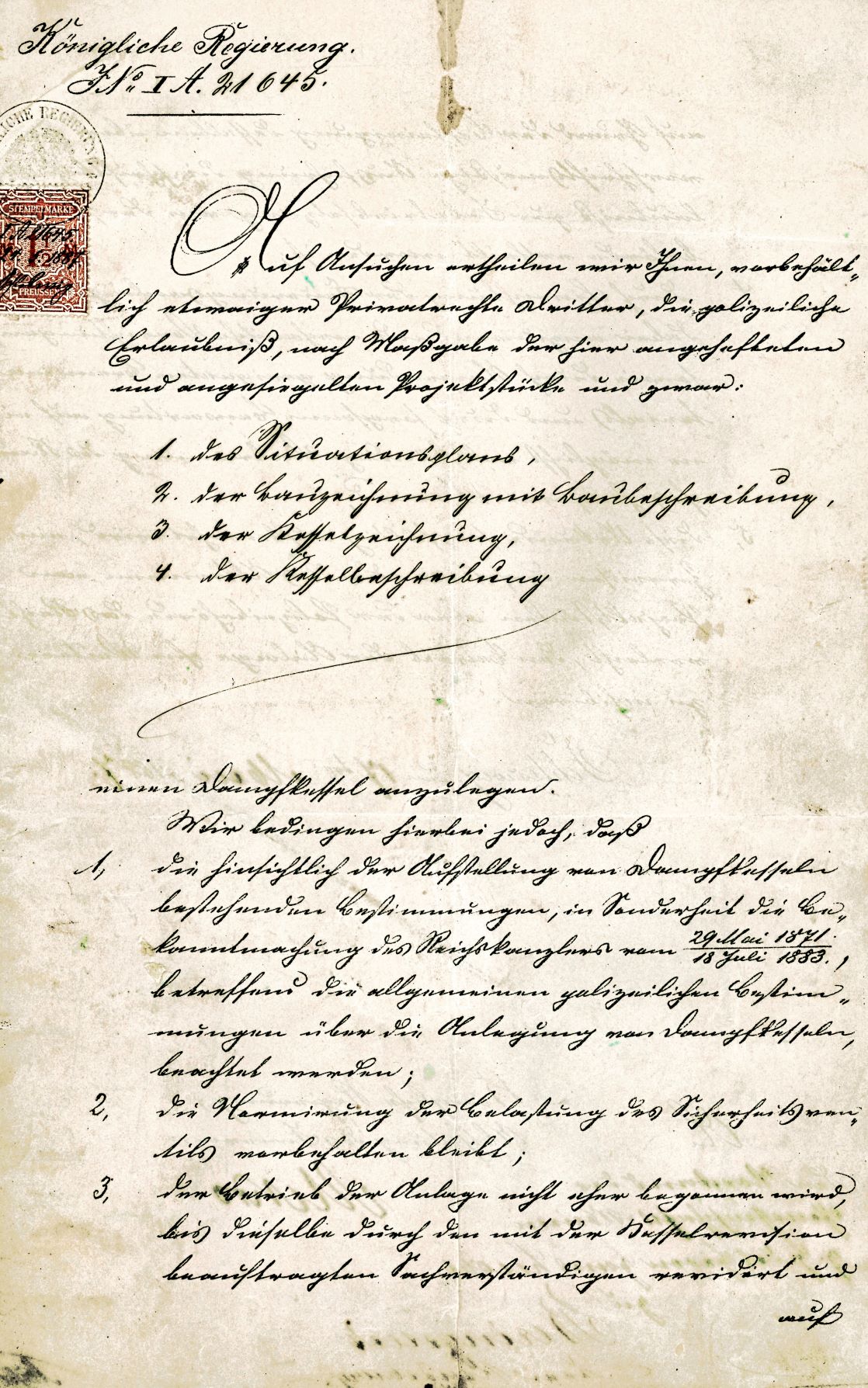

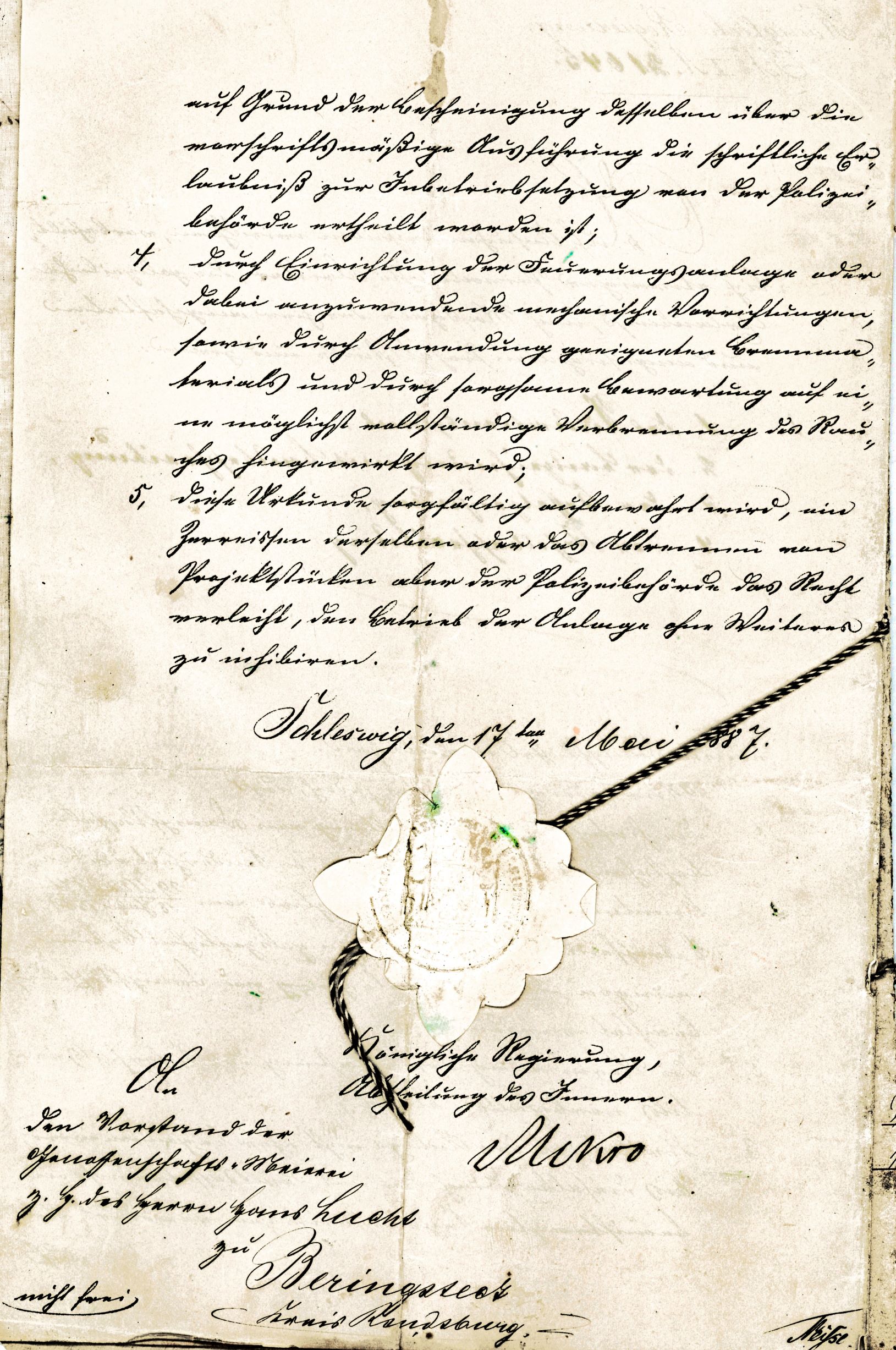

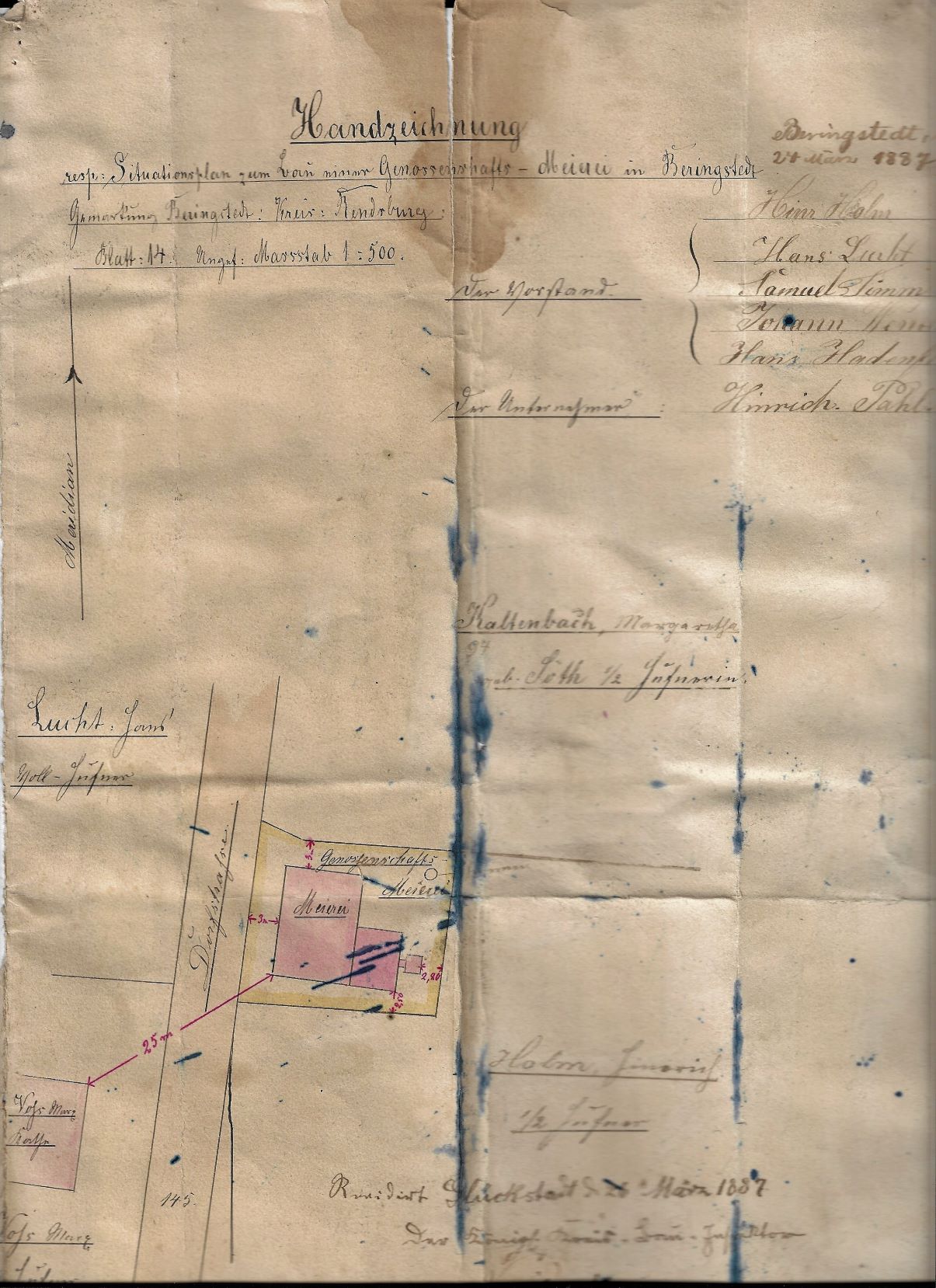

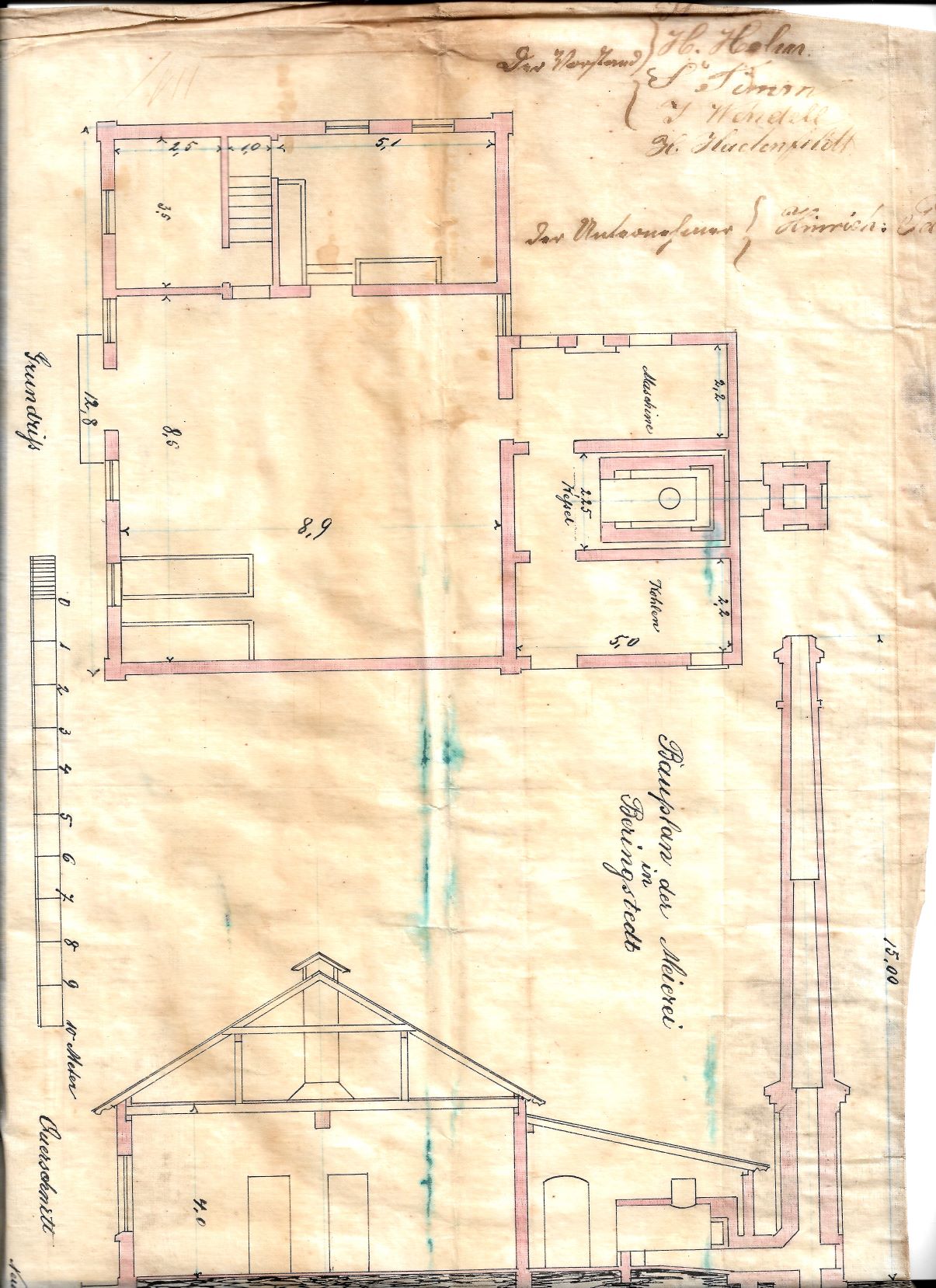

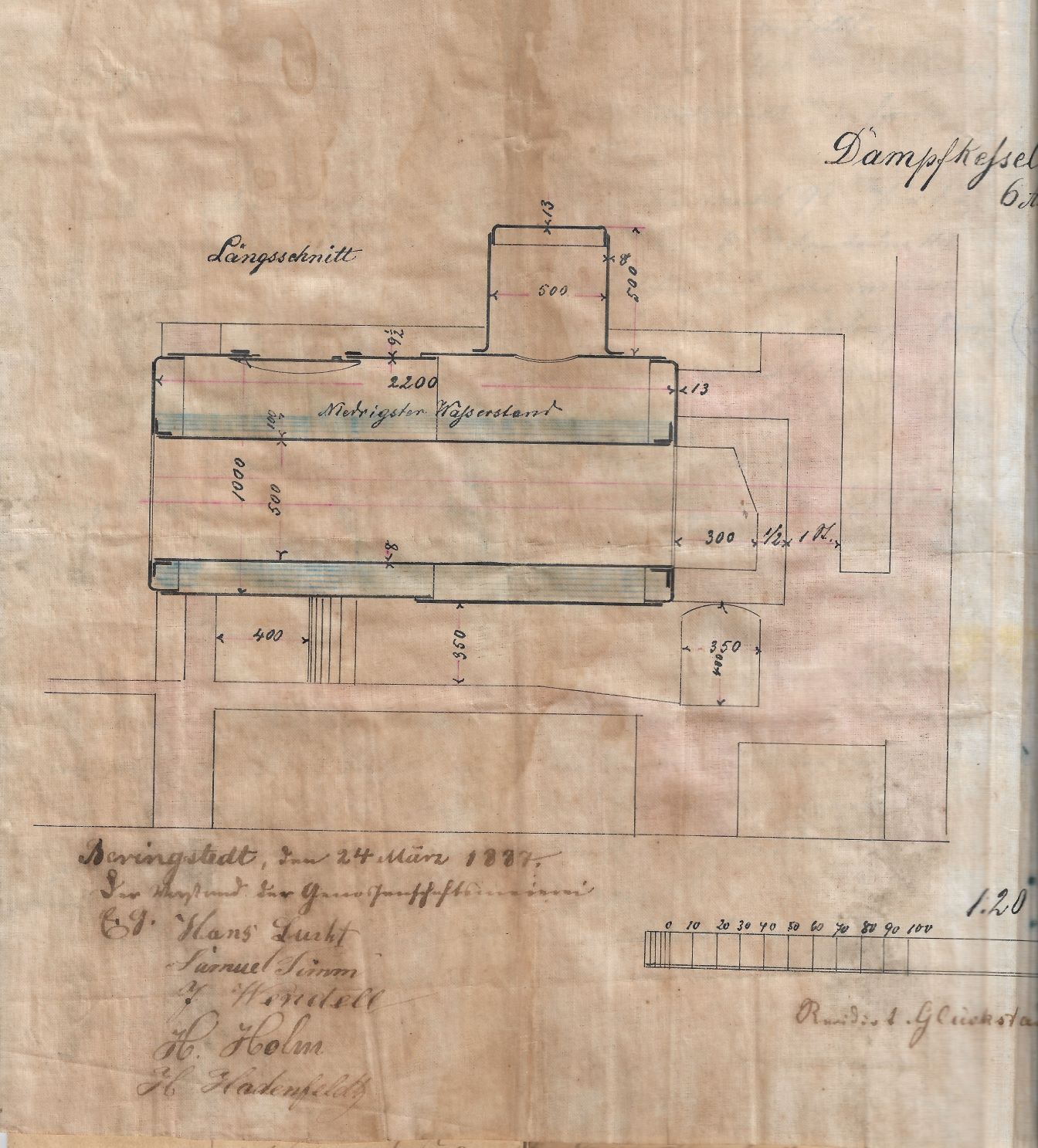

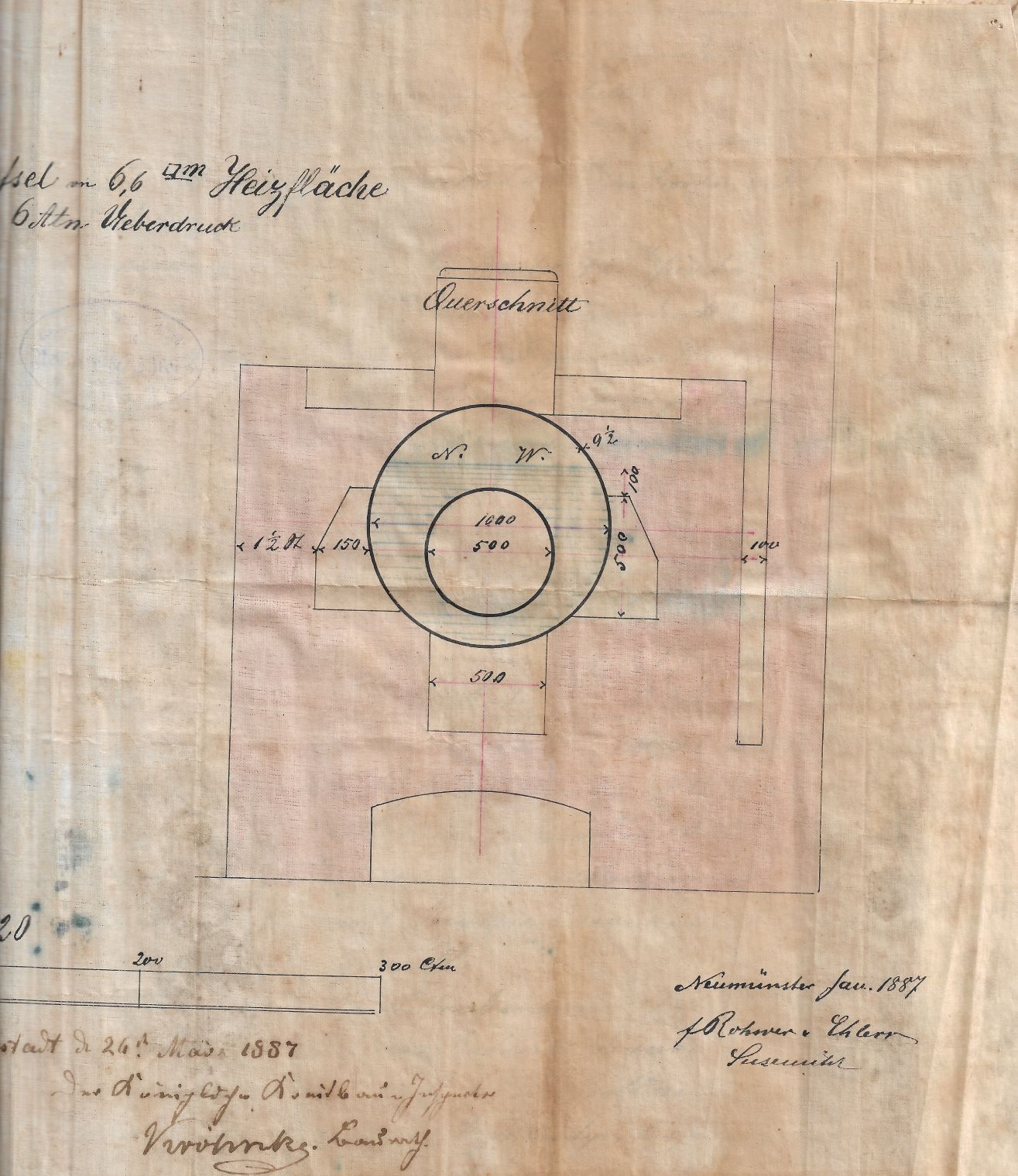

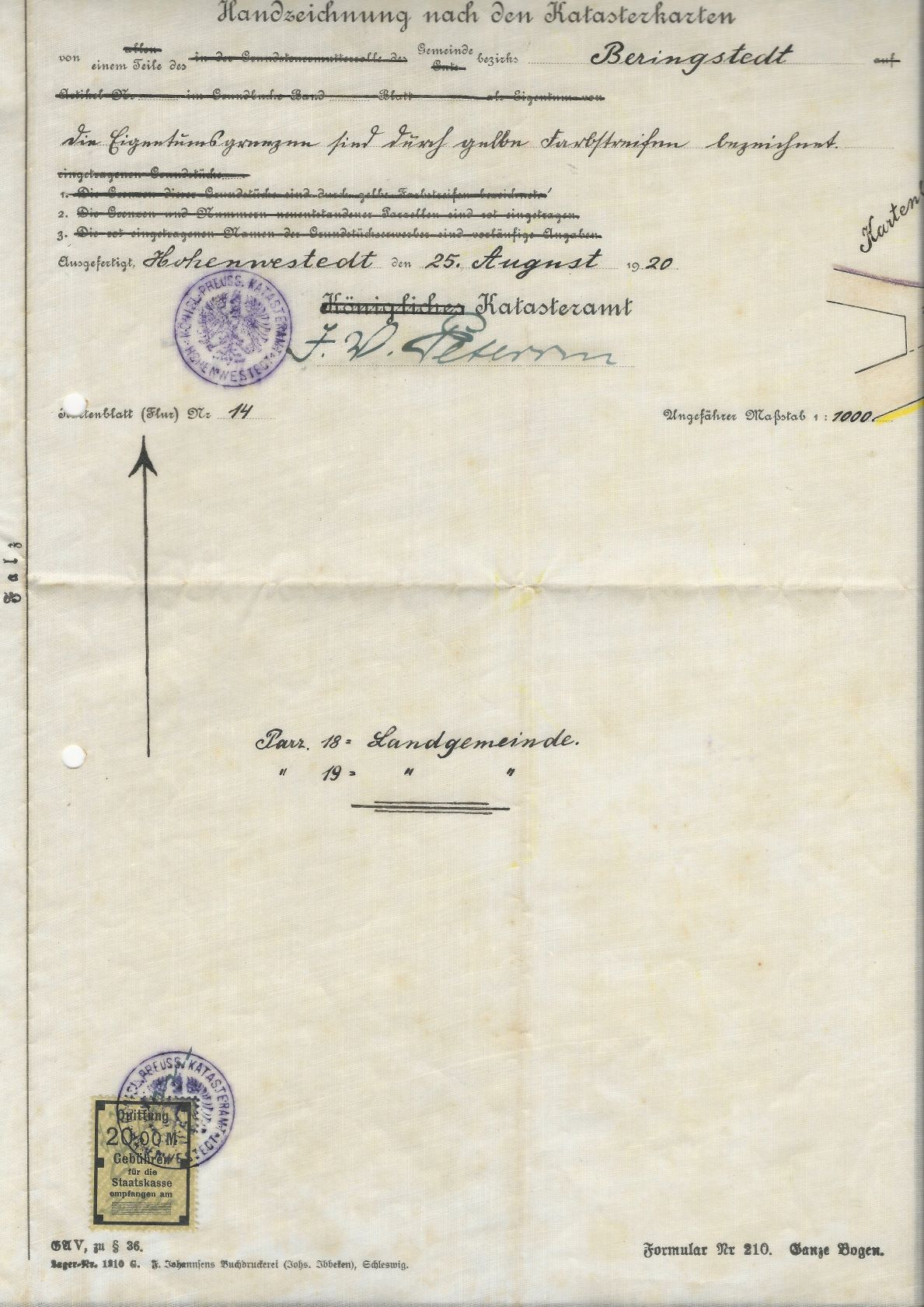

Baugenehmigung für das Meiereigebäude in Beringstedt im Jahr 1887

Dieses alte Dokument ist ein Dachboden-Fundstück, das im Herbst 2020 im Haus Steinbergstraße 7 entdeckt wurde, als das Dach des Hauses neu eingedeckt werden sollte.

Übersetzung:

Königliche Regierung

Aktenzeichen

Auf Ansuchen ertheilen wir Ihnen, vorbehältlich etwaiger Privatrechte dritter, die polizeiliche Erlaubniß, nach Maßgabe der hier angehefteten und angesiegelten Projektstücke und genau:

- deß Situationsplans

- der Handzeichnung mit Baubeschreibung

- der Kesselzeichnung

- der Kesselbeschreibung

einen Dampfkessel anzulegen.

Wir bedingen hierbei jedoch, daß

- die hinsichtlich der Aufstellung von Dampfkesseln bestehenden Bestimmungen, in Sonderheit die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. Mai 1871 / 18. Juli 1883 betreffen muß, die allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln, beachtet werden.

- die Normierung der Belastung des Sicherheitsventils behalten bleibt.

- der Betrieb der Anlage nicht eher begonnen wird, bis dieselbe durch den mit der Kessel__?__tions beauftragten Sachverständigen (erwiedert) und auf Grund der Bescheinigung desselben über die vorschriftsmäßige Ausführung die schriftliche Erlaubniß zur Inbetriebsetzung von der Polizeibehörde ertheilt worden ist.

- Durch Einrichtung der Feuerungsanlage oder dabei anzuwendende mechanische Vorrichtung, sowie durch Anwendung geeigneten Brennmaterials und durch langsame Bewartung auf eine möglichst vollständige Verbrennung des Rauches hingewirkt wird.

- Diese Urkunde sorgfältig aufbewahrt wird, ein Zerreißen derselben oder das Abtrennen von Projektstücken aber der Polizeibehörde das Recht verleiht, den Betrieb der Anlage ohne Weiteres zu zu inhibieren

Schleswig, den 17ten Mai 1887

Siegel

Königliche Regierung

Abtheilung des Inneren

(Unterschrift)

An

den Vorstand der

Genossenschafts Meierei

z. H. des Herren Hans Lucht

zu

Beringstedt

Kreis Rendsburg

Bei dieser Übersetzung im Nov. 2020 waren die Kenntnisse von Frau W. Küpers, beim Lesen der alten deutschen Schrift, sehr hilfreich.

Weitere Anlagen zu diesem Schriftstück:

... und die Genehmigung der Königlichen Gewerbe Inspektion zu Neumünster

Die Baubeschreibung der unter Punkt 2 genannten Anlage: Handzeichnung mit Baubeschreibung, ist leider nicht mehr lesbar, sowie auch die Kesselbeschreibung (Punkt 4).

Link zur Meiereigenossenschaft

...

- Details

- Zugriffe: 3168

Die ersten Autos in Beringstedt waren

im Jahr 1929 gemäß der alten Dorf- u. Schulchronik waren dies :

Steyr Besitzer: H. D. Hadenfeldt

N.S.U. Besitzer: H. Harms

Opel -Bennabor- Besitzer: K. Sievers

Opel -Bennabor- Besitzer: K. Sievers

Brennabor Besitzer: Doktor Struck

Opel Besitzer: Dallmeier

1925 Eintrag in der alten Schulchronik: