Beringstedter Dingvoigte des Kirchspiels Schenefeld waren:

Dies ist keine vollständige Liste !! denn es gab auch einen Dingvoigt Hadenfeldt in Pöschendorf ! Die Familie Hadenfeldt hat ihre Ursprünge in dem Dorf Hadenfeld bei Schenefeld. So hat es der Chronist der Familie (wohnte in Hamburg) herausgefunden. Name und Ort gehörte einst zusammen. Siehe hierzu die Hofgeschichten, Friedenstr. 19 u. 23 :

Soweit bekannt hatte bereits zuvor ein anderer Beringstedter dieses Amt inne:

1696 Dingvoigt Marx Voß * ? Friedenstr. 17 (später übernahm die Familie auch den Hof Ostermühlen)

…

… Dingvoigt Claus Hadenfeldt *1728 Friedenstr. 23 Ab wann er dieses Amt inne hatte, steht nicht dabei ! Ebenso sein Sohn:

… Dingvoigt Claus Hadenfeldt *1761 +1835

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Rechte und Pflichten der Dingvogte nach und nach beschränkt und eine neue Gerichtsbarkeit übernahm diese Aufgaben. Ihr Ansehen in der Bevölkerung blieb jedoch noch lange erhalten.

Von den Dingvoigten

Dingvogtstelle Hadenfeldt

-Abgeschrieben aus den Aufzeichnungen, die sich im Beringstedter Archiv befinden und ergänzt mit weiteren Fakten-

In Beringstedt gab es die sogenannte Dingvogtstelle (Friedenstraße 23). Diese war zugleich die Stammstelle der Familie Hadenfeldt, gemeinsam mit dem heutigen Hof Friedenstr. 19). Der Name Hadenfeldt trat erstmalig 1576 auf (Familienchronik Hadenfeldt, Seite 70) soll aber viel älter sein, denn 1447 und 1470 wird ein Hadenfeldt genannt als Mitglieder der Itzehoer Liebfrauengilde. Diese Gilde war eine Notgemeinschaft auf Gegenseitigkeit bei Feuer, Wasser, Tod und Erkrankung. Der Verfasser der Familienchronik (von 1922) kommt zu dem Schluß, dass der Ursprung seiner Familie wohl in Beringstedt liegt. Bei seiner weitreichenden Suche in vielen Kirchenbüchern und weiteren Archiven, auch über die Landesgrenzen hinaus, hat er keine weiteren Hinweise gefunden die Rückschlüsse zur Herkunft seines Familiennamens ergeben könnten.

Schon von alters her waren die Hadenfeldts Kirchengeschworene, Kirchenbevollmächtigte und Dingvögte im Kirchspiel Schenefeld. Letzteres Amt soll in der Familie erblich gewesen sein (Familienchronik Hadenfeldt, Seite 16 / laut Dr. Volquart Pauls eine lange Abhandlung in der Zeitschrift für schleswig-holsteinische-lauenburgische Geschichte Band 43 Seite 58ff geschrieben) Die Familie Hadenfeldt gehörte im 18. Jahrhundert zu den angesehensten und begütertsten Bauern des Amtes Rendsburg.

1695 wurde der Stammhof zwischen den Brüdern Hans *1662 und Claus *1664 geteilt, wie sich aus dem Memorial des Kirchspielvogts Timm in Schenefeld vom 19. Febr. 1695 ergibt (Chronik Hadenfeldt Seite 17). Die bei der Teilung gepflanzte Ulme war über 302 Jahre ein Wahrzeichen von Beringstedt und hat als Ulmenblatt einen Platz auf dem Beringstedter Wappen erhalten.

Die Dingvogte waren von allen Steuern und Abgaben, ferner Fuhrleistungen, Hand- und Spanndienstleistungen und von Einquartierungen befreit. Kontribution (Kirchensteuern) mußten jedoch gezahlt werden.

Für das Amt des Dingvogtes kamen nur freie Männer in Frage, die einen größeren Besitz und genügend Ansehen hatten. Der Landesherr, König von Dänemark, musste der Ernennung zustimmen und sie mussten einen Eid leisten.

xxx

Hierzu muss ergänzt werden, dass in einer Liste zur Besteuerung (in Fourage) aus dem Jahr 1696 der Name Marx Voß ,hier (gemeint ist Beringstedt), als Dingtvogt aufgeführt ist. ...siehe oben.

In der Familienchronik Hadenfeldt wird als erster Dingtvogt Claus Hadenfeldt (*1728) genannt. Er heiratet 1760 Trinke Vossen aus Reher und hat mit ihr 8 Kinder. Sein Vater war Kirchspielbevollmächtigter. Beringstedt gehörte damals zum Kirchspiel Schenefeld.

xxx

Ding und Recht

Jedes Kirchspiel hat sein Ding und Recht oder Dinggericht, somit auch das Kirchspiel Schenefeld. Das Ding und Recht wird in jedem Kirchspiel jährlich einmal im Herbste angesetzt. Das Amtshaus Rendsburg erlässt dazu eine Bekanntmachung, dass jeder seine Klagesache innerhalb 14 Tagen bei einer Kirchspielvogtei anzumelden habe, da er sonst auf das künftige Jahr verwiesen werde. Der Kirchspielvogt sendet dann ein Verzeichnis der Klagesachen ans Amtshaus und dieses erlässt eine Bekanntmachung über die Tage des Ding und Rechts und die Aufforderung an die Kläger ihre Klageschrift so rechtzeitig einzureichen, dass sie 14 Tage vor dem Termin den Beklagten zugestellt werden kann.

Das Ding und Recht ist aus folgenden Personen zusammengesetzt:

- Der Amtmann präsidiert, hat aber keine Stimme

- Der Amtsverwalter führt das Protokoll, hat auch keine Stimme

- Der Kirchspielvogt, ebenfalls ohne Stimme.

-Diese Drei sitzen an einem besonderen Tisch-

- Der Dingvogt sitzt neben den Gerichtsleuten, ohne Stimme

- Jedes Ding und Recht hat 16 Gerichtsmänner oder Holsten

Diese sind die Richter.

Ihre Dienstzeit ist drei Jahre, wenn sie nicht freiwillig länger bleiben wollen. Der Kirchspielvogt schlägt vor jedem Gericht dem Amtmann drei Subjekte vor, woraus er einen wählt. Vor Gericht wird die Sache verhandelt, der Amtmann nimmt dann die Schriften zu sich, die Parteien und Zuhörer treten dann ab. Nun übergibt er die Schriften dem Dingvogt. Dieser geht mit den Gerichtsleuten in die Acht um das Urteil zu finden. Stimmenmehrheit entscheidet. Nach ihrer Rückkehr gibt der Dingvogt die Akten dem Amtsverwalter zurück und sagt ihm das Urteil. Dieser bringt es in gehörige Form und legt es den Gerichtsleuten zur Genehmigung vor. Darauf ruft der Dingvogt die Parteien herein und erhebt vom Kläger die Urteilsgebühr. Der Amtsverwalter verkündet dann das Urteil und nimmt etwaige Berufung zu Protokoll.

Zweites Verfahren. Hat das Ding und Recht auf Beweisführung erkannt, so hört die Wirksamkeit der Gerichtsleute auf und Kirchspielvogt und Dingvogt bilden als `Vogt und Holste´ gleichsam einen Ausschuss des Ding und Rechts als Exekutionsgericht. In diesem Gericht, indem der Amtmann präsidiert (ohne Stimme) und der Amtsverwalter das Protokoll führt, urteilt Vogt und Holste. Von da an kann das Obergericht appeliert werden.

Für bedeutendere Sachen bestand im Mittelalter das Goding auf dem `Jahrschen Balken´.

Lt. Wikipedia:

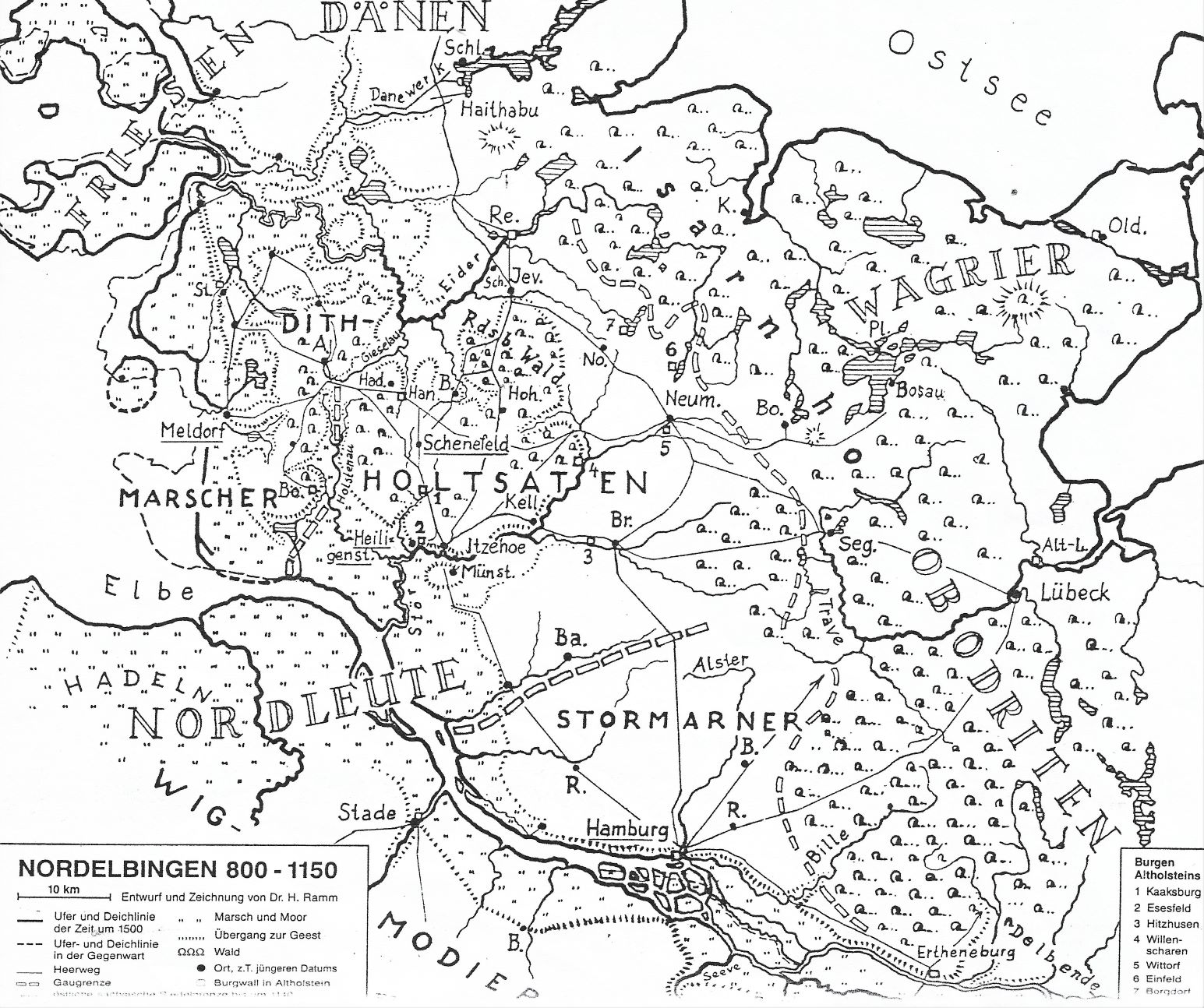

Die Jahrsdorfer Feldmark und hier besonders seine höchste Erhebung der Jarschenberg (52 Meter), als Höhenzug auch Jahrsche Balken genannt, besitzt für die Heimatgeschichte der Holsten eine besondere Bedeutung. Hier wurde ein hohes Thinggericht, das Goding abgehalten. Bis 1560 soll es dort für den ganzen Holstengau stattgefunden haben.

Noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte der Jahrsdorfer Balken der Kirche in Hohenwestedt und wurde "Kirchenholz" genannt.

Mit Schreiben vom 1. Juli 1846 bittet der Beringstedter Detlef Hadenfeldt den Königlichen Amtmann zu Rendsburg um Entlassung als Dingvogt aus gesundheitlichen Gründen. Zu seinem Nachfolger wird am 21. Aug. 1846 Peter Behrens in Schenefeld gewählt. Somit endet 1846 für Beringstedt die Zeit als Dingvogt-Ort.

Nach 1857 erfolgte die Auflösung der Dingvogtstellen im Lande. Die Rechte und Pflichten der Dingvogte wurden stark eingeschränkt. Sie wirkten danach nur noch als Schiedsmänner, Ratgeber, Treuhänder und Gutachter.

...

Aus der mittleren Steinzeit (ca. 10000-4300 v. Chr.) stammen Überreste von Wohnplätzen, die Jäger und Sammler bei ihrem Aufenthalt in der Uferzone der Haaler-Au nutzten.

Die seinerzeitige Naturlandschaft wurde in der jüngeren Steinzeit (4300- 2300 v. Chr.) in eine offene Kulturlandschaft umgewandelt, in der nunmehr Bauern lebten und wirtschaften. Aus dieser Zeit stammen Einzelfunde jungzeitlicher Feuersteingeräte, aber auch Überreste mehrerer Großsteingräber in der Gemarkung Beringstedt. Der Siedlungsraum wurde auch in der Bronzezeit (ca. 2300 - 550 v. Chr.) und in der Eisenzeit (ca. 550 v. Chr.- 400 n. Chr.) genutzt, welches Reste heute meist überpflügter Grabhügel, Urnenfriedhöfe und sonstige Funde belegen.

Die Gemeinde Beringstedt wird 1447 erstmalig urkundlich in der Dithmarscher Klageschrift (Landesarchiv Schleswig Urkunden-Abteilung 1 Nr. 203 / 94 u.102. -Nachgefragt und herausgefunden im Febr. 1999 von Herbert Jürß. Er ist der Verfasser dieses Textes.) als Bernstede mit den Einwohnernamen Radeke Otten van Bernstede und Syverde Otten to Bernstede genannt. Zweifellos ist Beringstedt älter als 1447, wahrscheinlich über 1000 Jahre älter, nur wird es zufälligerweise erst 1447 genannt. Nach Aussagen der Siedlungs- und Ortsnamenforschung zählen die Orte, die auf -stedt enden zu den ältesten in Holstein; ihre Entstehung wird für die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt angenommen.

Laut der Ortsnamenforschung bedeutet sted oder stede = Stätte, Wohnstätte oder Wohnplatz. Bern die Leute des Bero. " Bero" ist ein altes Wort für "Bär": Der Name Bernstedte bezeichnet wahrscheinlich die Wohnstätte der Leute des Bero.

In den folgenden Urkunden kann man die Veränderungen des Ortsnamen feststellen:

1447 ( LAS Urk.- Abt. 1 203) Bernstede

1538 ( LAS Urk.- Abt. 104 AR) Bernstede

1600 ( LAS Urk.- Abt. 104 AR) Beringstede

1640 Beringstede

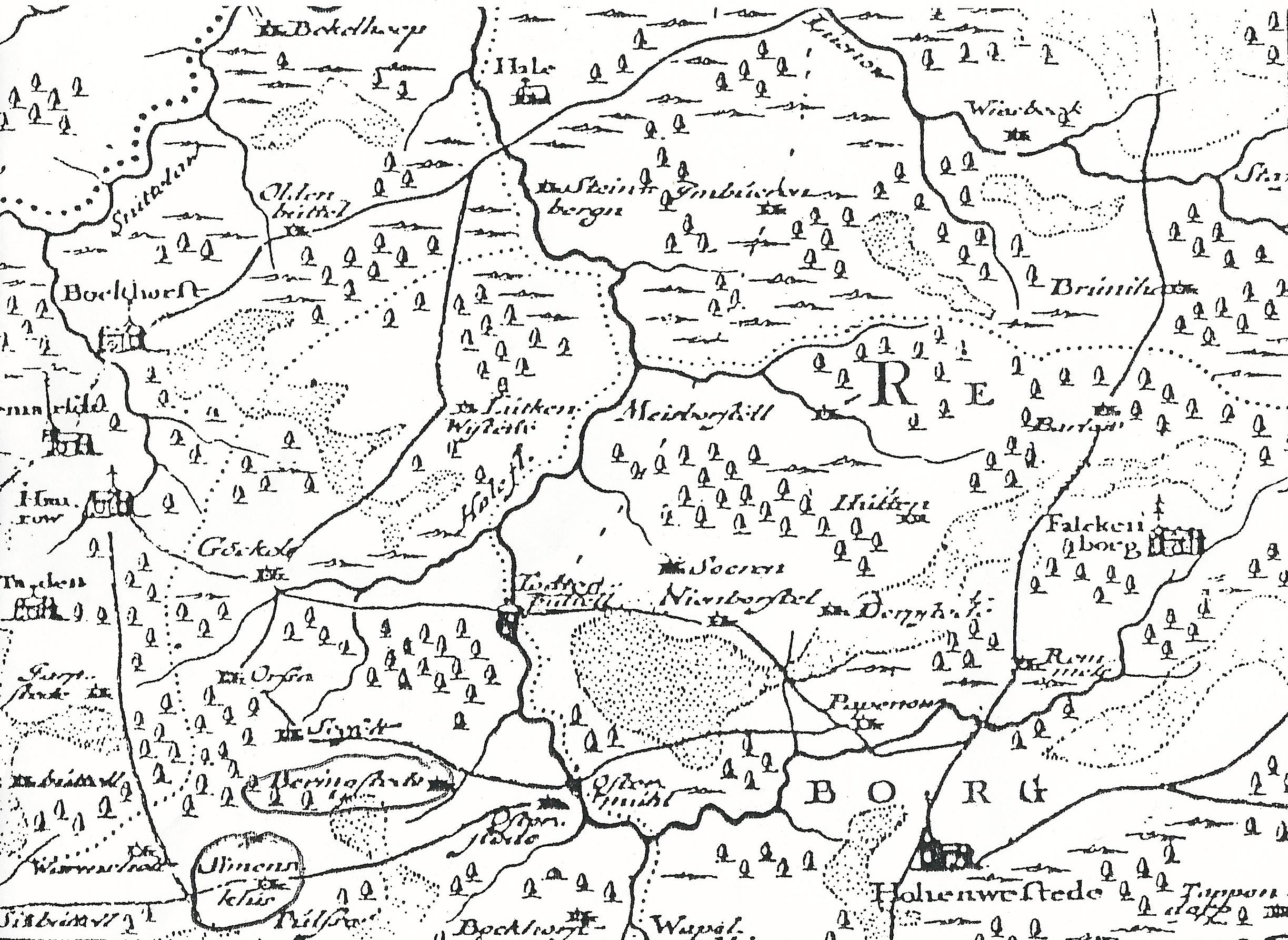

In der ältesten Landkarte der Ämter Rendsburg, Kiel und Bordesholm von 1649 von Johs. Meier, Husum

Nunmehr Beringstedt

Auszug den oben genannten Klageschriften: Diese erfolgten über einen längeren Zeitraum.

Item Kersten Bruse nam Radecke Otten von Bernstede twe ossen so gud alse VIII mark, des he to scaden heft an teringe II mark III ß.

Übersetzung: Kersten Bruse nahm Radecke Otten aus Beringstedt zwei Ochsen im Werte von 8 Mark, dass er hat einen Schaden an Zehrung 2 Mark 3 Schilling.

Item Bernd Schutte ist Redecken vorbenomed schuldich VIII mark vor eyn perd.

Übersetzung: Bernd Schutte ist Radecken vorbenommen schuldig 8 Mark für ein Pferd.

Item Hinrick to Wolenbüttel ist schuldich Syverde Otten to Bernstede V mark vor eyn par ossen unde wil eme der nicht betalen.

Übersetzung: Hinrich aus Welmbüttel ist schuldig Syverde Otten aus Beringstedt 5 Mark für ein paar Ochsen und will sie ihm nicht bezahlen.

...

Unsere Landbevölkerung vor hundert Jahren (heute -2024- sind es bereits über 200 Jahre zurückliegender Zeit)

Abschrift aus dem Heimatbuch des Kreises Rendsburg (Seite 61 bis 63) von 1922.

Justizrat Langheim, Amtsverwalter des Amtes Rendsburg, läßt uns diesen Blick tun in seiner „Amtsbeschreibung des Amtes Rendsburg aus dem Jahre 1809“ (handschriftlich; abgedruckt in den Jahrbüchern für Schleswig-Holsteinische Geschichte 2. 315.):

„Die Amtseinwohner stehen in Hinsicht ihrer intellektuellen Kultur noch auf einer ziemlich niederen Stufe. Sie hat sich aber doch sehr gehoben seit einigen Jahren. Der größte Theil ist des Schreibens kundig und viele auch des Rechnens. Bei künftiger Verbesserung des Schulunterrichts wird die Bildung steigen. – Der moralische Charakter ist gut. Die Eingesessenen sind folgsam, aufrichtig und im Ganzen friedfertig. Die Oekonomie der Einwohner verbessert sich jährlich.

Sie leben meistens in Dörfern zusammen. Einzeln liegende Wohnungen sind selten. Die Wohnungen sind für den ländlichen Betrieb eingerichtet. In den Wohnhäusern, die ohne Schornstein sind, befinden sich hinten zwei Stuben, in kleineren nur eine. Die Diele ist groß, und hier wird gedroschen; an den Seiten steht das Vieh. Der Raum über dem Vieh wird Wieben oder Hilden genannt. Der Boden ist für das Korn; das Heu kommt auf den Raum über den Wohnstuben oder in die Scheune. Der Feuerherd ist auf der Diele zwischen den Zimmern.

Der Bauer hält täglich drei Mahlzeiten. Buchweizenklümpe, Gerstengrütze, Grütze von beiden Gerstengraupen, Milch, Kartoffeln und Speck und Brod machen in der Regel seine Nahrung größtenteils aus. Sein Getränk ist in der Regel Milch, sehr selten Bier. Das Brod backen sie selbst, schlachten jährlich 2 Schweine und eine Kuh oder einen Ochsen. Jeder Bauer hat auch einen Garten mit Gemüse, besonders Kohl. (Kohlhof).

In Kleidung unterscheiden sich die Eingesessenen. Die Kellinghusener haben den Schnitt und die Tracht der Marschleute. Die Striche auf dem Zeug der Schenefelder gehen in die Länge, die der Nortorfer in die Quere; die Futterhemden der Hohenwestedter sind ohne Striche. Die Raumorter und Jevenstedter tragen schwarz und Beinkleider von Matten, dagegen die Einwohner der anderen Kirchspiele lederne Hosen. Jeder Bauer macht seine Kleidung aus eigenen Stoffen, nachdem er es entweder selbst gewebt oder hat weben und färben lassen. Das Zeug ist Beierwand, Dreitritt, Fünfkamm, Matten oder Leinwand. – Die Hohenwestedter und Schenefelder tragen Riemen mit silbernen oder anderen Schnallen unter dem Knie. Die Hüte sind in der Regel rund, mit großem Rande in Raumort und Jevenstedt.

Feuerung: Torf gewöhnlich, auch viele Plaggen und einiges Holz und Busch. Die Backöfen liegen nahe an den Häusern und sind von gewöhnlicher Beschaffenheit.

Beleuchtung: Tran wird allenthalben gebracht. Aber wenig Lichte, da die mehrsten im Herbst schlachten. Wohlleben und Luxus ist selten anzutreffen. Das Branntweintrinken findet im häuslichen Leben nicht statt, aber häufig Kaffeetrinken. In wenigen Dörfern sind zu Gelagen Anlaß gebende Krüge. Bei Kindtaufen wird wenig Aufwand gemacht; große Hochzeiten sind selten.

Im Kirchspiel Jevenstedt ist, sowie auch in Nortorf ein Vogelschießen. In Hohenwestedt wird jährlich nach der Scheibe geschossen. – Landkrämer sind in Nortorf, Hohenwestedt, Schenefeld und im Flecken Nortorf; auch in Jevenstedt und Breiholz ist einer. Rendsburg, Itzehoe und Neumünster sind die Marktplätze. – Das Schießen in den Dörfern ist bei Strafe in der Brandverordnung verboten, eingeschärft am 16. Oktober 1776.

Schon früh werden die Kinder an häusliche Arbeit gewöhnt. Die Stillzeit der Kinder ist 1, 1 ½ bis 3 Jahre. – In Krankheiten bedienen die Eingesessenen sich selten eines Arztes, sondern gebrauchen Hausmittel. – Die Menschenblattern herrschen noch bisweilen; doch hat die Vaccination (Impfung) viel Eingang gefunden.“

In groben Zügen ist hier ein Kulturbild gezeichnet, das sich auf Grund mündlicher Überlieferungen und schriftlicher Aufzeichnungen *) für das Kirchspiel Jevenstedt im besondern ergänzen und berichtigen möchte. – Wenn auch je nach den besonderen Verhältnissen eines Kirchspiels (Bezirks) und nach den Einflüssen der Umgegend (Güter, Marsch) einige Verschiedenheiten in der Lebenshaltung und auch wohl im Charakter der Bewohner auftraten, im großen und ganzen reiten sie nicht hin, einer Einheitlichkeit der Sitten und Gebräuche, der Einrichtungen und Lebensgewohnheiten Abbruch zu tun. – Nachstehender Reim führt uns einige Unterschiede vor Augen:

„Kellinghusen, de Rieken,

Hohenwestedt, eresglieken,

Schenefeld, de Krummen,

Nordörp, de Dummen,

Jevenstedt, de Armen,

Raumort, Gotts Erbarmen.“

*) Gemeinde- und Kirchspielberichte der Lehrer und der Pastoren aus dem Jahre 1817 (Kichenarchiv Jevenstedt), Kontrakte, private Aufzeichnungen.

...

Im „Missale“ der Kirche Schenefeld von 1548 und 1576

(Inventarverzeichnis, Missale = Messbuch, aus der kath. Zeit) sind folgende Angaben enthalten: „Dat Berinckstedter verendel“ to Beringstede

Hennecke Eggerdes Hans Hadenfeld Eggert Jacobs

Harder Beken Hermann Voß Clawes Bestorpe

die für gepachteten Ländereien (Wischen und Wurten) nach Himpten gemessenen Roggen zu zahlen hatten. Als offenbarer Flurname taucht darin „Hilleken Sardt“ und „Hilleken Zartte“ auf.

1600 Eine Liste der Hufner in Beringstedt:

Vollhufen: Jacob Martens Detlef Otte Hans Wittmaake Hermann Voß Harder Harges Thyes Tode Steffen Martens Eggert Jacob Reymer Ehlers

Hans Hadenfeld Hans Carstens Eler Bestorff

Halbhufen: Hinrich Tode Ratke Bostell Claus Voß Hannelore Voß Hans Söte Johann Albers

Ostermühlen: Claus Lucht Johann Güldenstedt Hans Timm

Müller in Ostermühlen war: Claus Popp

In der ältesten Landkarte der Ämter Rendsbug, Kiel und Bordesholm von 1649

von Johs Meier, Husum, sind folgende Ortschaften genannt:

Beringstede Reer Luitken Wistede

Weedelhoep (als Wassermühle, später Christinental)

Pulßa Siemeon Klus (süd-westlich von Beringstede)

Orßa Staffstede Luenstede

Hale mit Steinbergen Imbueren Drage (als Adelssitz)

Graull Quarnstede Wiedenborstel

Die Wälder südlich von Rendsburg reichten einst bis Beringstedt und alle oben genannten Ortschaften gehören zu den ältesten Siedlungen hier in unserer Gegend. Heute ist von diesem großen Waldbestand nur noch das Haaler Gehege als größeres zusammenhängendes Waldgebiet vorhanden.

Eine alte Karte mit der Umgebung von Beringstedt.

1696 Auf einer Liste für Landwirtschaftliche Betriebe in diesem Jahr sind folgende Namen aufgeführt:

Gemessen in Fourage -zwecks Besteuerung-

Beringstedt: Cl. Martens (voll) Jg. Otte (voll)

Cl. Plog (voll) Mx Voß, Dingtvogt (-)

als Dingtvogt war er befreit von der Steuer

Hans Hadenfeldt (voll)

Joh. Bockhorst (3/4) Thies Otte (3/4)

Harder Otte (3/4) Hans Voß (3/4)

Hans Ohme (1/4) Detlef Beeke (1/2)

Cl. Soeth (3/4) Peter Karstens (0)

Michel Beeke (1/8) Tils Pope (1/8)

Ostermühlen: Cl. Martens (voll) Hans Offe (0)

Von den Dingvögten

Dingvogtstelle Hadenfeldt

-Abgeschrieben aus den Aufzeichnungen im Beringstedter Archiv und ergänzt mit weiteren Fakten-

In Beringstedt gab es die sogenannte Dingvogtstelle (Friedenstraße 23) Hadenfeldt. Der Name Hadenfeldt tritt in Beringstedt erstmalig 1576 auf (Familienchronik Hadenfeldt, Seite 70) soll aber viel älter sein, denn 1447 und 1470 wird ein Hadenfeldt genannt als Mitglieder der Itzehoer Liebfrauengilde. Diese Gilde war eine Notgemeinschaft auf Gegenseitigkeit bei Feuer, Wasser, Tod und Erkrankung. Der Verfasser der Familienchronik (von 1922) kommt zu dem Schluß, dass der Ursprung seiner Familie wohl in Beringstedt liegt. Bei seiner weitreichenden Suche in vielen Kirchenbüchern und weiteren Archiven, auch über die Landesgrenzen hinaus, hat er keine weiteren Hinweise gefunden die Rückschlüsse zur Herkunft seines Familiennamens ergeben könnten.

Schon von alters her waren die Hadenfeldts Kirchengeschworene, Kirchenbevollmächtigte und Dingvögte im Kirchspiel Schenefeld. Letzteres Amt soll in der Familie erblich gewesen sein (Familienchronik Hadenfeldt, Seite 16 / laut Dr. Volquart Pauls eine lange Abhandlung in der Zeitschrift für schleswig-holsteinische-lauenburgische Geschichte Band 43 Seite 58ff geschrieben) Die Familie Hadenfeldt gehörte im 18. Jahrhundert zu den angesehensten und begütertsten Bauern des Amtes Rendsburg.

1695 wurde der Stammhof zwischen den Brüdern Hans *1662 und Claus *1664 geteilt, wie sich aus dem Memorial des Kirchspielvogts Timm in Schenefeld vom 19. Febr. 1695 ergibt (Chronik Hadenfeldt Seite 17). Die bei der Teilung gepflanzte Ulme war über 302 Jahre ein Wahrzeichen von Beringstedt und hat als Ulmenblatt einen Platz auf dem Beringstedter Wappen erhalten.

Die Dingvögte waren von allen Steuern und Abgaben, ferner Fuhrleistungen, Hand- und Spanndienstleistungen und von Einquartierungen befreit. Kontribution (Kirchensteuern) mußten jedoch gezahlt werden.

Die Sage von der roten Schlange

Vor Zeiten, so zwischen 1662 und 1696, gab es immer wieder Streit zwischen den Todenbüttelern und den Beringstedter Bürgern wegen einer Weide auf dem Sollhorst. Der Sollhorst ist ein Gehölz zwischen Beringstedt und Todenbüttel. Den Beringstedtern gehörte dieses Land und den Todenbüttelern war es erlaubt hier ihr Vieh grasen zu lassen und mit 2 Äxten Holz zu schlagen. Nach Jahren aber sagten die Todenbütteler:

"Wem das Haar gehört, dem gehört auch der Kopf."

Im Gehölz lag ein großer Stein und die Beringstedter schlugen vor: Der Stein soll diesen Streit beenden. Wenn am nächsten Morgen ein Zeichen unseres Herrgottes zu sehen ist, dann geht der Besitz an die Todenbütteler. Sie kamen also am nächsten Tag wieder zusammen und besahen sich den Stein. Wie durch ein Wunder kam auf dem Stein eine Schlange zum Vorschein und so wurde den Todenbüttlern dieses Gebiet zugesprochen. Die Todenbüttler brachten den Stein in ihr Dorf und dort lag er viele Jahre im Garten eines der Häuser.

Nach mehreren Zwischenlagern liegt er heute in den Anlagen der Todenbütteler Dörfergemeinschafts-schule.

Als man im Dorf auf den Höfen noch selbst das Brot gebacken hat

Bis sich einzelne Bäcker im Dorf selbständig machten (siehe Ende dieses Berichtes) und ihren eigenen Laden betrieben, wurde auf den einzelnen Höfen das Brot selbst gebacken. Auf einigen Höfen wurde dies noch bis in die 1960/70er Jahre hinein getan. Besonders in der Nachkriegszeit, als in Beringstedt viele Heimatvertriebene untergekommen sind, war dies eine gewichtige Tätigkeit. Gertrud Keller, geb. Nagel, berichtet, dass ihre Familie damals von Helene Sierk einmal pro Woche mit Brot versorgt wurde. Die Familie Nagel war in der Altenteilerkate des Sierk-Hofes untergebracht worden und Gertrud kam, als damals 14-jähriges junges Mädchen, nach nur 3 Wochen Schulunterricht in Beringstedt, gleich danach bei Frau Sierk in Stellung. Ihre Mutter half zu dieser Zeit auch in und auf dem Hof und einmal pro Woche beim Brotbacken im alten Backhaus auf dem Hof von Frau Sierk. Diese sagte gleich beim erstenmal zu ihr: "Ick sech ju dat nur eenmol: Een Brot von dat ganze is för ju." Dieses Angebot wurde dankend angenommen, denn es fehlte ja an allem zu damaliger Zeit. Und weiter wurde das Thema dann auch nicht vertieft.

Fast auf jedem Hof gab es hierfür ein eigenes Backhaus.

Davor war es üblich, wie es auf dem Bild unten zu sehen ist, dass das Brot in einem -unter freiem Himmel- stehenden Stein-/Lehm-Ofen gebacken wurde. Dieser Ofen war wohl auch frei zugänglich für andere Dorfbewohner. In Gemeinschaft wurde dann hier der Teig gebacken, den jeder zuvor zuhause vorbereitet hatte. Diese Tätigkeit übernahmen ganz oft die Altenteiler. Sie hatten die nötige Erfahrung und auch die Zeit dafür, denn es dauerte incl. Vorbereitung einen ganzen Tag.

Es gab wohl sicherlich mehrere Backöfen dieser Art in Beringstedt. Davon sind jedoch keine erhalten geblieben. Dieses Bild wurde von H. Chr. Wendell zur Verfügung gestellt. Auf dem Bild sind seine Vorfahren abgebildet. Gemäß einer Notiz am Bildrand stand dieser Bäckofen in der Ecke an Mehrens Gemüsegarten (Nachbarn). Der Ofen mußte etwas abseits stehen, um das reetgedeckte Haus vor Funken zu schützen.

Der Schepsgraben auf hochdeutsch: Schiffsgraben

Früher gab es im Moor „Groot Wisch“ einen kleinen Hafen, den sogenannten Schepsgraben (Schiffsgraben). Bevor die Bahnstrecke und der Nord-Ostsee-Kanal gebaut wurden, fuhr man von dort aus mit kleinen Schuten auf dem Wasserweg Holz und Torf in die Städte Rendsburg, Friedrichstadt und sogar bis nach Tönning. Dies erfolgte über den Schepsgraben in die Haalerau und weiter die Eider entlang. Das Holz war zuvor im Wald geschlagen und mit Pferde- oder Ochsenwagen zum kleinen Hafen gebracht worden, wo es auf die Schuten verladen wurde. Auch der reichlich im Moor vorhandene Torf wurde von hier aus verschifft. Torf wurde seinerzeit allgemein zum Beheizen der Öfen und Kochstellen gebraucht. Er wurde im Moor mit dem Torfstecher in handliche Stücke gestochen und zum Trocknen aufgestapelt. In den Städten waren diese Waren sehr begehrt und so betrieb man einen einträglichen Handel mit den Stadtbewohnern, denn von dort wurden Kolonialwaren wieder mit nach Beringstedt genommen. Auch Reet aus der Eiderniederung, zum Eindecken und Reparieren der Hausdächer, fand so seinen Weg nach Beringstedt. Waren die Schuten mal nicht im Einsatz, lagen sie zum Trocknen an der Böschung. Hier konnten dann auch Ausbesserungsarbeiten an ihnen vorgenommen werden.

Bewohner, die kein eigenes Land besaßen, mähten an der Uferböschung das Gras und verarbeiteten es zu Heu. So hatten auch sie im Winter Futter für ihr Kleinvieh.

Beringstedt in Kriegszeiten

Von 1600 an bis zum ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hat das mittlere Holstein ungewöhnlich stark unter der Drangsalierung durch fremde Truppen und kriegerische Ereignisse gelitten. So durch den

Kaiserlichen Krieg 1627 – 1629 und dem

Schwedenkrieg 1643 – 1645 die mit zum 30-jährigen Krieg gehören. Dem

Polackenkrieg 1657 – 1670 und durch die

Franzosenzeit 1810 – 1814 auch Kosakenzeit genannt.

Russische, schwedische, preußische, französische, holländische, spanische und dänische Söldnertruppen, ganz schlimm waren auch die Lützower, benahmen sich stets so als wären sie im Feindesland, auch wenn sie als Verbündete auftraten. Wenn sie keinen Sold erhielten, und das war wohl sehr häufig der Fall, dann requirierten sie auf eigene Faust und nahmen alles, was sie gebrauchen und mitführen konnten. Sie nahmen den Bauern Pferde, Vieh, Wagen, Korn, Heu, Stroh, Speck, Butter, Eier und selbstverständlich alles Geld und alle Gegenstände mit Geldwert, z.B. metallene Gegenstände. Aus Mutwillen verbrannten sie in mühevoller Handarbeit hergestellte Geräte. Sie machten auf den Haus- und Scheunendielen Feuer und wenn das Haus brannte, zogen sie in das Nachbarhaus. Sie folterten die Bewohner, damit sie ihnen Verstecke im Garten oder im Feld und Wald verraten sollten.