- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstraße Schümann´s Gasthof

...eine alte Postkarte

...eine alte Postkarte

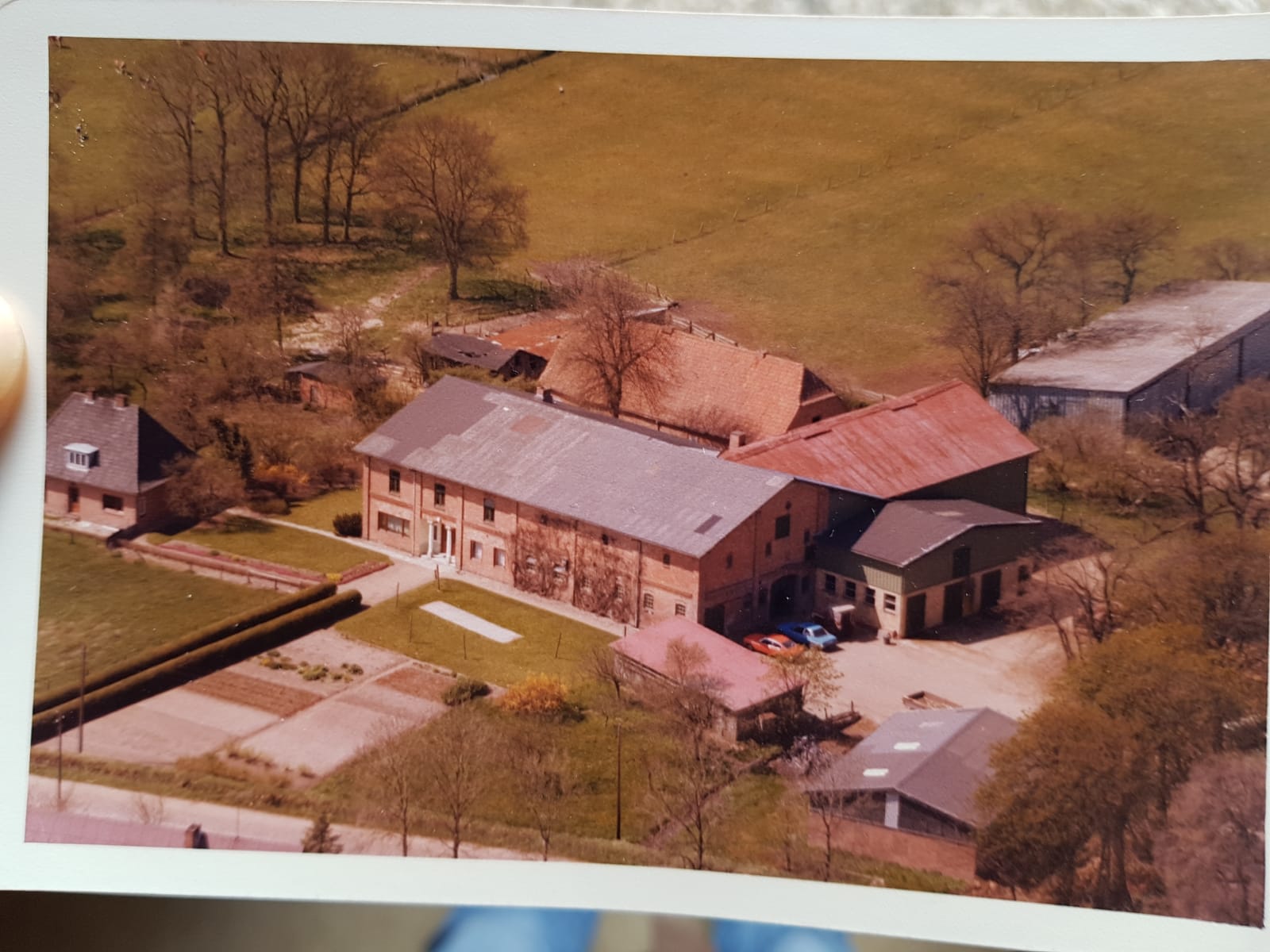

Ein Bild aus den 1970er Jahren, gefunden im Beringstedter Archiv (unter diversen DIA-Bildern, vermutlich aufgenomen von Herrn Rosenkranz, Hobbyfotograf und Nachbar dieser Gaststätte).

Die Geschichte zu diesem Bericht wurde von Otto Bolln aufgeschrieben.

1740 Carsten Hildebrand ...

1800 Hinrich Schümann sein Sohn

Claus Schümann heiratet eine Tochter der Familie Holm. In zweiter Ehe heiratet seine Witwe

Anna Schümann den Bauern und Gastwirt

Ehler Voss Es bleibt aber bei dem Namen Schümann´s Gasthof.

In einem amtlichen Schreiben des königl. Landraths des Kreises Rendsburg (vom Mai 1898) gerichtet an den Gemeindevorsteher von Beringstedt steht geschrieben:

Die früher von H. Schröder betriebene Schankwirtschaft ist im Jahr 1897 auf den Schankwirt Ehler Voss übergegangen. Voss ist daher für das Jahr im Zugangswege mit 15 Mark zur Betriebssteuer veranlagt worden.

Demnach muss es noch einen Schankwirt namens H. Schröder gegeben haben.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstraße 17

Baujahr 1912

Baujahr 1912

Diese Bilder wurden (2019) zur Verfügung gestellt von Anke Biguss., Hwst. Es ist ihr Elternhaus.

Bild 2: Beim Nachbarhaus sieht man noch den hohen Schornstein der Bäckerei von Max und Anne Voß. Er war berühmt für seine leckeren Cremeschnitten.

Anmerkung zum Nachbarhaus Bäcker Voß: Ich (Rita Bokelmann) kann mich an ein Gespräch erinnern, in dem die Tochter von Max und Anne Voß (Ulla J.) erzählte, dass sie in Kindheitstagen, gemeinsam mit anderen Jugendlichen, im Winter in der Backstube oft für ein Theaterstück geübt haben, weil es dort immer schön warm war.

Das Haus wurde 1912 erbaut vom Ehepaar Bruhn. Er war Seefahrer. Sie vermieteten ab ca. 1939/40 einen Teil des Hauses (Dachgeschoss) an das junge Ehepaar Kurt und Ilka Meier.

Kurt Meier (*1909 +1996) arbeitete bei einer Bank in Itzehoe (Sude) und lernte hier seine Frau Ilka (*1912 +2000, geb. Stolley) kennen. Sie arbeitete ebenfalls in Itzehoe bei einer Familie als Haushaltshilfe, `in Stellung´ wie es genannt wurde und für junge Frauen allgemein üblich war. Ihr Vater, Rudolf Stolley war Bahnhofsvorsteher am Beringstedter Bahnhof. Kurt und Ilka heiraten 1939. Sie erwarten ihr 1. Kind, Helga. Im Krieg war Kurt Meier in Norwegen stationiert. Wenn er Heimaturlaub bekam, den er -wie er selber einmal sagte- „aus familientechnischen Gründen beantragte“, führte dies dazu, dass 1941 und ´42 die Kinder Horst und Anke geboren wurden.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Haus Osterwald

Gebaut im Jahr 1958 für

Anna Behrens *1921 +2014, Tochter von Hinrich (Maurer, er arbeitet bei Fa. Schütt) und Anna Behrens. Sie wohnte zuvor im Haus der Eltern, Wiesengrund 4.

Anne´s Tochter Karin (später Tuga, ihr leiblicher Vater hieß Hubert Otto) wird 1941 im Haus der Großeltern, Wiesengrund 4, geboren.

Karin Tuga, geb. Behrens, erzählt (im Feb. 2019) folgende Geschichte aus ihrer Kindheit:

Sie war 7 Jahre alt und wurde im April 1948 in Beringstedt eingeschult. Ihre Mutter arbeitete in Hohenwestedt (Ziegelei) als sie mit ihrer Freundin am Bahnübergang spielte und beim Klettern herunterfiel. Hierbei verletzte sie sich schwer am Kopf. Eine Freundin ihrer Mutter brachte sie zu Dr. Wasmund. Dieser hatte seine Praxis zu dieser Zeit auf dem Hof Voss (Friedenstr. 17, später Pausen/Poggensee). Da der Doktor nicht im Haus war (Hausbesuche über Land) wurde sie erst einmal auf ein Bett/Sofa gelegt. Bis der Doktor kam und die Mutter informiert ist vergeht einige Zeit. Es wird lediglich der Kopf ein wenig hin und her gedreht, damit Blut abfließen kann. Der Mutter werden keine Hoffnung gemacht und ihr wird gesagt, dass ihre Tochter wohl sterben würde - Schädelbasisbruch und hoher Blutverlust. „Dann nehme ich sie mit nach Hause, damit sie dort sterben kann“ beschloss sie (sie wohnte zu dieser Zeit noch bei ihren Eltern im Haus Wiesengrund 4). Am nächsten Tag kam Karin ins Krankenhaus, weil sie nicht gestorben war. Auch dort hatte man wohl keine Hoffnung, denn Karin wurde wiederum nur in eine Kammer gelegt, unternommen wurde weiter nichts. Sie kann sich erinnern, dass sie die ganze Nacht wach gelegen hat. Als am nächsten Morgen eine Schwester ins Zimmer kommt um nachzusehen, meinte diese nur kurz: „Die lebt ja immer noch!“ Da endlich werden Maßnahmen eingeleitet und sie wird versorgt und gesundgepflegt. Ein Wunder, dass sie das überlebt hat!

So kam es, dass sie im nächsten Jahr erneut eingeschult wurde.

Ganz links im Bild: Karin Behrens bei ihrer Einschulung 1948 bei Lehrer Grigo, 3. Dorflehrer in Beringstedt

Im Erwachsenenalter zieht Karin mit ihrem Mann ins Rheinland. Im Rentenalter kehren sie zurück nach Schleswig-Holstein und wohnen in Hohenwestedt, Glüsing. Ihre Mutter:

Anne, geb. Behrens, heiratet Wilhelm Osterwald (*1918 +2001) Er hat nur einen Arm und bringt seinen Sohn Egon mit in die Ehe. Sie bekommen noch einen gemeinsamen Sohn: Udo

Somit sind es 3 Kinder, die in dieser Familie aufwachsen: Karin *1941, Egon und Udo

Hier auf dem Bild zu sehen: Udo, als kleiner Junge mit seinem Bruder Egon

und dem Nachbarjungen Hartmut Hinz, dessen Mutter Herta Hinz und Peter Büßen mit seinem Milchwagen. Das Bild wurde von Siegfried Hinz zur Verfügung gestellt. Im Hintergrund links die alte Dorfschule (bis 1900) und rechts der alte Hof Kröger/Breiholz. Alte Dorfstraße Ecke Wiesengrund.

Udo Osterwald wird neuer Besitzer des Hauses.

Das Haus wird verkauft an …… ??

1978 wohnt dort Martha Martens (Tochter: ?, Enkelin: Inga)

…

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

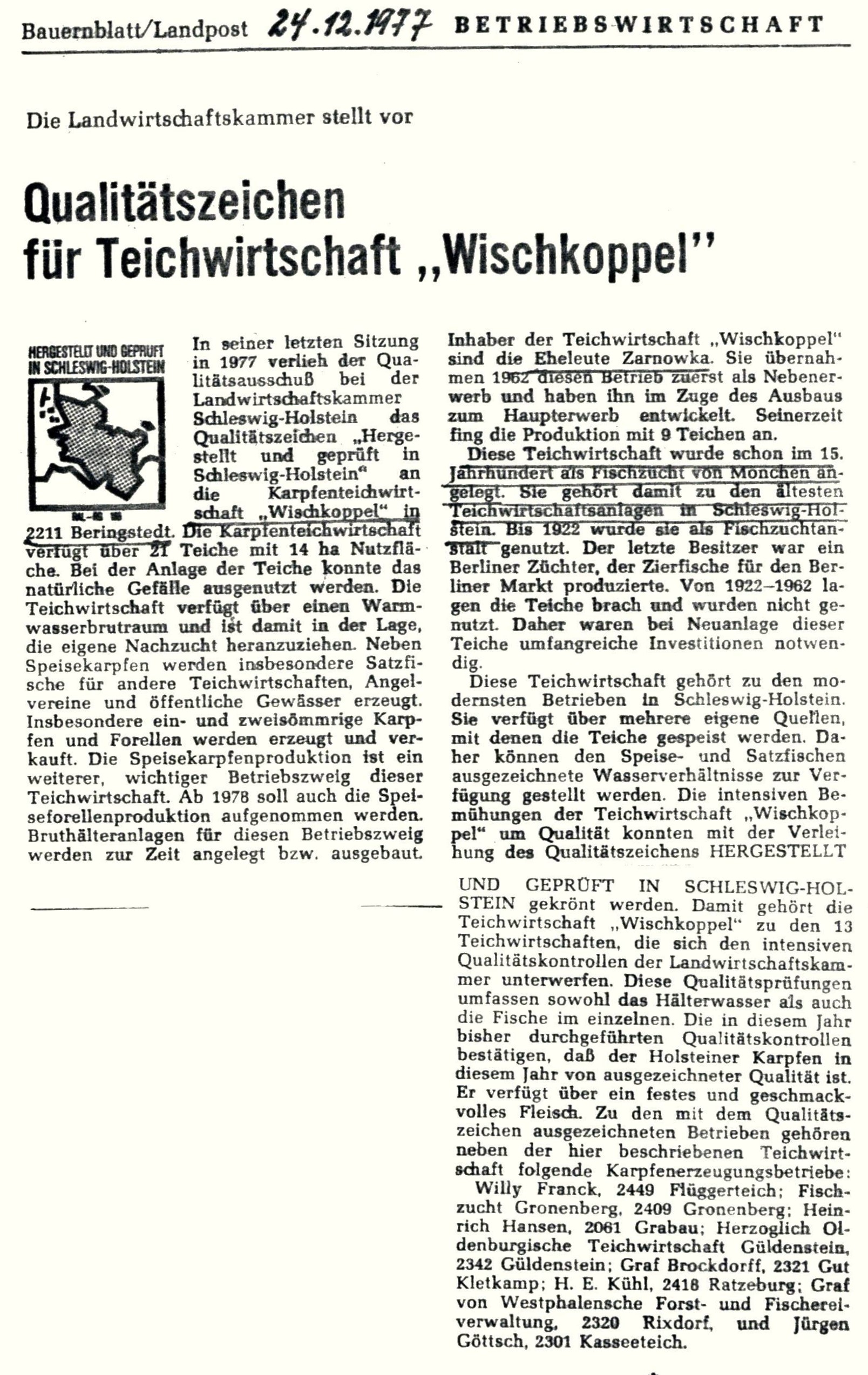

Im Bauernblatt erscheint Ende 1977 folgender Bericht und im Februar 1978 ein weiterer im Mitteilungsblatt:

Zu diesem Artikel schreibt Otto Bolln folgende Ergänzung:

Zu dem vorstehend genannten Artikel im Bauernblatt muss es mir gestattet sein, einige Anmerkungen zu machen. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber vielleicht sind meine Bemerkungen geeignet, das Bild etwas zu ergänzen, die Angaben abzurunden oder gar etwas zu vertiefen. Großflächig gesehen, sind die Angaben in dem genannten Artikel richtig.

Doch zuvor etwas über den Namen „Wischkoppel“. In der Flurkarte der Gemeinde Beringstedt ist der Flurname „Wischkoppel“ m. W. nicht verzeichnet. Das allein wäre kein Argument gegen die gewählte Bezeichnung, denn es gibt in der Gemarkung Beringstedt zahlreiche Flurnamen, die in der Flurkarte nicht verzeichnet sind.

Wisch = niederdeutsch Wiese, allgemeine Bezeichnung für nutzbares feuchtes Grasland, das zweimal jährlich für die Heugewinnung gemäht, weniger aber als Viehweide genutzt wurde. Viele Wiesen (Wischen) machten den Reichtum eines Dorfes aus und die Wiesen waren bei der Verkoppelung Ende des 18. Jahrhunderts ein bestimmender Wertmaßstab.

Koppel = niederdeutsch ein mit Wällen, Knicks oder Zäunen eingefriedetes Landstück, das als Ackerland genutzt wurde, aber wenn es brachlag auch als Viehweide. Die Bezeichnung „Koppel“ findet sich erstmalig in einer Urkunde aus dem Jahre 1258.

Ganz genau betrachtet schließen sich also die Bezeichnungen „Wisch“ und „Koppel“ gegenseitig aus. Unter den vielen hundert Flurnamen der Dörfer Beringstedt, Reher und der fünf Dörfer des Aukrugs kommt die Bezeichnung „Wischkoppel“ darum auch nicht vor, wohl aber zahlreiche andere Zusammensetzungen wie z. B. Moorwisch, Steenwisch, Lüttwisch, Grootwisch, Holtwisch oder Scheeperskoppel, Holtkoppel, Lüttkoppel und Buschkoppel, aber keine Wischkoppel. Allerdings gibt es die Bezeichnung „Wischhof“ für ein nahe beim Haus gelegenes Gelände.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Ziegelei von Beringstedt

Im Jahr 1908 wird eine Ziegelei in Beringstedt erwähnt. Sie wurde im Jahr 1921 abgebrochen. Der Standort dieser Ziegelei war im Ziegeleiweg, wenn man Richtung Ostermühlen fährt und dann rechts abbiegt.

Hierzu gibt es folgende Geschichte zu erzählen, gemäß eines Schulaufsatzes einer Beringstedter Schülerin:

Da nun der Großvater von Jürgen Hadenfeldt (*1857) weiter östlich des Tongeländes von Beringstedt, in dem Gelände wo später die Ziegelei bebaut wurde, beim Mergelgraben war, stieß er auf etwas Hartes. Diese Erdmasse färbte sich beim Trocknen weiß. Mit dieser Masse hat man damals die Schwibbögen und Feuerstellen ausgeschmiert. Bei den Bohrungen wurde nun festgestellt, dass diese Masse keine Kreide sondern der beste Pfeifenton sei. Es wurde von Sachkundigen Fachleuten vorgeschlagen Brennproben und Glasurprobe zu machen. Es sind dann feine Kacheln und sonstige Töpferwaren daraus hergestellt worden. Solche wurden gemacht in der Kunsttöpferei Schleswig, in der kaiserlichen Majolik in Cadinen bei Elbing, in der Haustöpferei zu Tellingstedt und in der Dampfziegelei zu Brunsbüttelkoog. Das Ergebnis daraus war außergewöhnlich gut. Dann kam ein Herr Brand und Co., Lachville Street, aus Manchester (England). Dieser ließ das Gelände abbohren und wollte es kaufen um eine Dampfziegelei nebst Tonwarenfabrik anzulegen. Wegen Beeinflussung des südafrikanischen Krieges wurde nichts daraus.

Im Jahr 1902 wurde von Fachleuten geraten, selbst eine Ziegelei anzulegen. Darauf wurde dann eingegangen. Schon im Sommer desselben Jahres wurden die Arbeiten beim Brennofen begonnen und bereits im September die ersten Lehmsteine angefertigt.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Hof Voß später Paulsen/Poggensee

Im Jahr 1602 waren 17 Familien in Beringstedt ansässig. Lt. Heimatbuch von 1920

In dieser Aufstellung werden der Vollhufner Hermann Voß und der Halbhufner Claus Voß genannt.

Somit war die Familie Voß bereits zu dieser Zeit hier in Beringstedt ansässig. Einen weiteren Beweis liefert diese reich verzierte, alte eichene Truhe mit der Jahreszahl 1638.

Sie befindet sich noch heute (2021) im Besitz von Claus Voß und seiner Frau Inge, Friedenstr. 12:

Auf einer Besteuerungsliste (in der damaligen Währung: Fourage) des Amtes Rendsburg aus dem Jahr

1696 wird der Dingvogt Marx Voß wohnhaft in Beringstedt, genannt.

Anmerkung: Ein weiterer Dingvogt, wohnhaft in Beringstedt ist Claus Hadenfeldt (*1728). Dieser ist jedoch erst gute 60 Jahre später Dingvogt vom Kirchspiel Schenefeld.

Die Ahnengalerie dieser Beringstedter Familie Voß läßt sich bis zum Jahr 1783 zurückverfolgen.

Anmerkung: Auch für Ostermühlen wird ein gleichnamiger Marx Voß genannt. Dieser hat jedoch ein anderes Geburtsdatum

(wenn auch sehr ähnlich ! oder ist das ein Schreib- oder Übermittungsfehler? Ob es sich hier um die gleiche Person handelt ist nicht eindeutig !!! und müßte falls möglich noch geklärt werden. Da es jedoch damals durchaus üblich war den Namen des Vaters oder Großvaters weiterzugeben besteht hier die große Wahrscheinlichkeit auf eine direkte Verwandtschaft zum obigen Dingvogt. Denn Beringstedt war/ist ja ein kleiner Ort. Und warum sonst sollte sich die obige Truhe (Erbstück) heute im Haus von Claus Voß befinden. -Friedenstr.-

Im Jahr 1783 wurde (ein weiterer ?) Marx Voß in Beringstedt geboren.

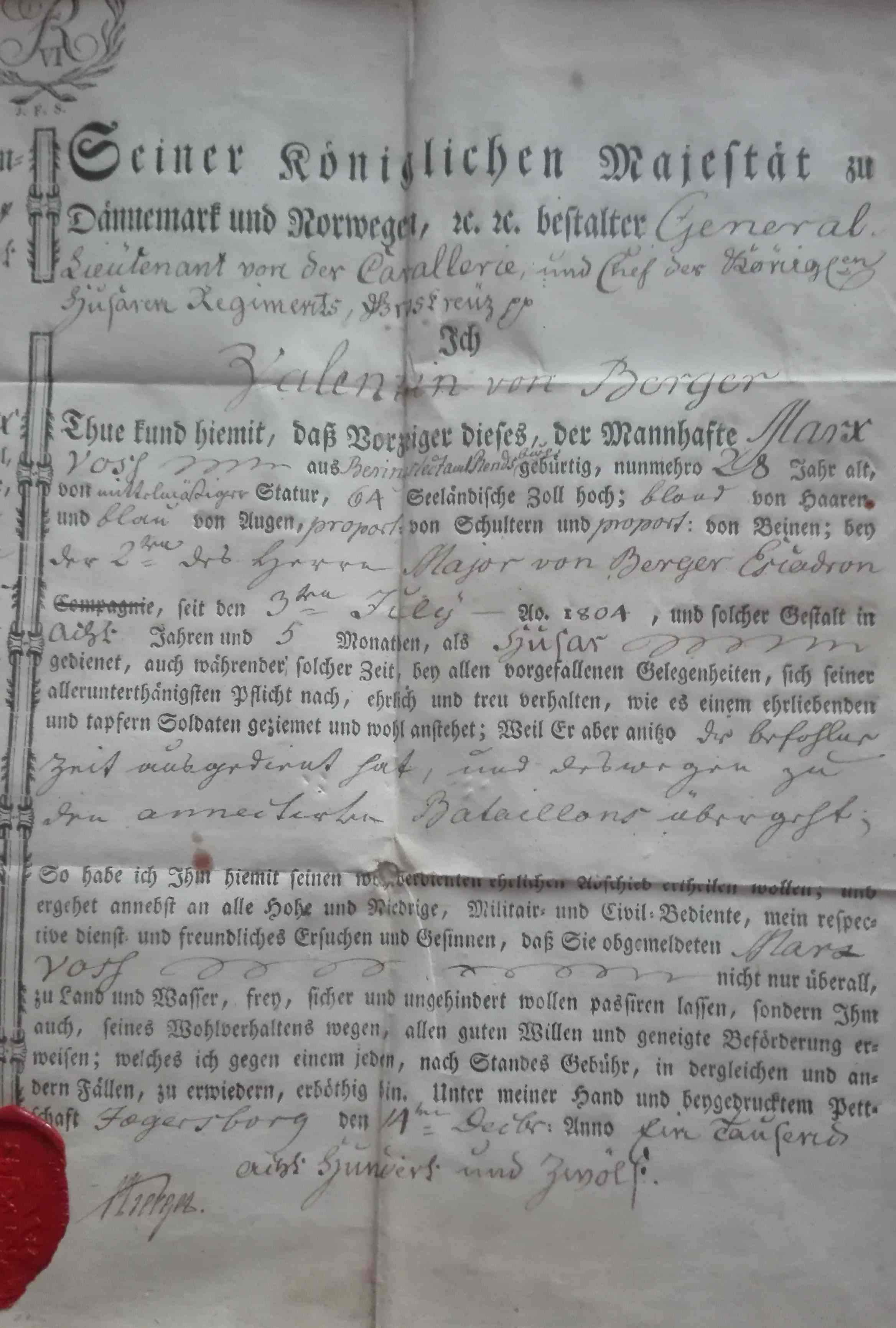

Als 21-jähriger diente Marx Voß bis Dez. 1804 für 8 Jahre und 5 Monate als Husar beim Regiment des General-Leutnant Valentin von Berger bei der Cavallerie des Dänischen Königs und bekam bei seiner Entlassung diese Urkunde ausgehändigt:

…

In der Hof- und Mühlengeschichte von Ostermühlen befindet sich ebenfalls ein Eigentümer mit dem Namen Marx Voß:

1796 Das Erbe übernimmt Anna Voß, geb. Holm, älteste Tochter der Trienke Holm. Sie ist verheiratet (1788) mit Marx Voß (I).

Der urprüngliche Hof Holm (Alte Dorfstr., heute nicht mehr vorhanden) stand in direkter Nachbarschaft zum Hof Voß (Friedenstr. 17, noch heute gibt es eine Hofeinfahrt von der Alten Dorfstraße zum ehemaligen Hof Voß).

…

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Birkenweg 10 Hof Hans-Jakob Holm

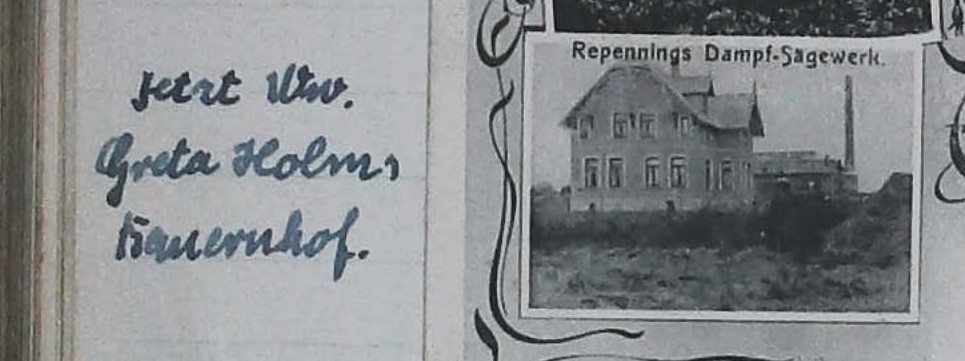

--- zur Vorgeschichte siehe: Dampfsägerei in der Rubrik: Gewerbe in Beringstedt---

Dieses Haus hat ein Schiefer-Dach und nicht wie damals üblich Reetdach.

Vorbesitzer: Schlachter Peter Sievers dieser verkauft 1920 an

Hans Detlef Holm *1894 +1934 Sohn des Landmannes Ehler Holm *1862, Altenteiler in Beringstedt, gestorben 1928.

verheiratet 1920 mit Greta, geb. Harms (eigentlich Anna Margaretha Elsabe, kurz Greta genannt)

(Sie ist die Schwester zu Hans Harms, In der Marsch 5, Eltern: Jakob Harms und Frau Frauke, geb. Kock aus Maisborstel)

Durch diese Heirat wurde in Beringstedt eine neue Hofstelle geschaffen. Von den Eltern bekam das junge Ehepaar Ländereien überschrieben, um hier wirtschaften zu können.

1920 Hans Holm ließ ein Wirtschaftsgebäude neben dem von Schlachter Sievers gekauften Haus errichten. Die Ländereien bekommt er von der Harms´schen und Holm´schen Stelle. (Info aus der ersten Schulchronik 1884-1928)

Kinder: Anne *1920 später verheiratet mit Bäcker Alfred Schlüter (Saar 23)

Magarethe *1922 später verheiratete Wensien (Schmiede)

Cäcilia Katarina *1926 …

Hans Jakob Ehler Holm *1927 verh. mit Käte

Hans Detlef Holm stirbt früh im Alter von 40 Jahren an Darmtuberkulose.

Hans Jakob Ehler Holm *1927 +1999 verheiratet mit Käthe *1927, geborene … aus Haale

Kinder: 3

Ab 1974 pachtet er einen 2. Hof: Am Wischhof 7, von seinem Cousin Ehler Holm dazu und kauft diesen ein paar Jahre später. Auf diesem Hof übernimmt 1986 sein

Sohn Hans Detlef Holm die Verantwortung.

Käte Holm lebt einige Jahre allein in dem großen Resthof, bis dieser 2006 verkauft wird.

Für Käthe Holm wird neben dem Altenteilerhaus (Am Wischhof 5) vom Hof, Am Wischhof 7, ein neues Haus gebaut (Am Wischhof 3) in dem sie auch heute noch wohnt. Sie bastelt sehr gerne und vertreibt sich mit dem Herstellen diverser Holzfiguren ihre Zeit. Hierfür wurde eigens ein Bastel-Zimmer geschaffen, in dem ihre Arbeiten zu bewundern sind. Ab und an verkauft sie diese auch bei in Beringstedt organisierten Floh- und Weihnachtsmärkten.

Im April 2018 erzählt sie im Alter von stolzen 91 Jahren ihre Fluchtgeschichte:

Eigentlich stamme ich ja von hier und bin trotzdem ein Flüchtling. Ich wurde 1927 in Haale geboren. Mein Vater war Förster und wurde von hier nach Polen versetzt. So kam es, dass wir 1945 aus Polen fliehen mußten.

Vom Lager in Prenzlau (Berlin) aus haben wir, 4 weitere Mädels und ich, uns mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht nach Schleswig-Holstein. Haale war unser Ziel, da ich dort Verwandtschaft hatte. Die Schwester meines Vaters wohnte dort. Als Verpflegung hatten wir einen Schinken aus der Versorgungskammer des Lagers dabei. Der Weg führte uns nach Nordwesten über Güstrow und an der Ostsee entlang nach Lübeck, dann über Segeberg bis nach Haale. 5 Tagen waren wir mit dem Rad unterwegs, sind jedoch nur zu Dritt angekommen, weil zwei Mädels sich unterwegs absetzten, da sie ein anderes Ziel hatten. Wir schliefen unter freiem Himmel, unter anderem an einer Rübenmiete, obwohl es Anfang Mai nachts noch empfindlich kalt wurde. Die Fahrräder banden wir zuvor an unsere Füße, damit wir es merkten, falls sich jemand daran zu schaffen machen wollte. Unterwegs sahen wir viele Menschen, meistens alte Männer und Frauen auf ihren Karren. Auch Tote haben wir am Wegesrand gesehen. Man ist einfach über sie hinweggestiegen und hat sich weiter nichts dabei gedacht. Heute fragt man sich, wie verroht der Mensch doch werden kann, wenn er dabei ist sein eigenes Leben in Sicherheit zu bringen. Bei Güstrow kam es zu einem Zwischenfall. Das Fahrrad eines der Mädchen wurde von einem Panzer überrollt und war nicht mehr zu gebrauchen. Wir machten uns Gedanken, wie es nun weitergehen sollte. Dann nahm sie das kaputte Rad, brachte es zu einem Stall, stellte es dort hinein und kam zurück mit einem anderen Rad. Sie hatte es einfach `umgetauscht´ (gestohlen). Dies war ein Moment wofür ich mich später geschämt habe. Wir fuhren dann weiter und machten lange Zeit keine Pause! Vor Lübeck sagte man uns: Fahrt dort nicht hin, dort sind die Engländer! Nun, wir taten es dennoch und sahen auch die Tommies mit ihren Gewehren. Mit einem unguten Gefühl fuhren wir an ihnen vorbei und zu unserem Glück ließen sie uns unbehelligt passieren. In Segeberg hatten wir das Glück in einer Gartenhütte schlafen zu dürfen. Nachdem wir zuvor gefragt hatten wurde es uns erlaubt. Am Abend brachte uns die Hausfrau sogar noch gebratene Pfannkuchen. Es war das beste Essen in dieser Zeit und sie schmeckten so gut, dass ich mich heute noch genau daran erinnern kann. 2 Jahre später bin ich dann noch einmal nach Segeberg gefahren. Ich wollte mich bedanken, fand jedoch das Haus nicht wieder.

Ich kann mich erinnern, dass in Haale noch Panzersperren gebaut wurden als wir dort ankamen, obwohl doch der Krieg eigentlich zu Ende war. Heute fragt man sich, warum es so war.

2006 wird der Resthof verkauft an: Gabriele Wulff und ihren Sohn. Sie stirbt 2021 an Krebs.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Hof Bruhn / Krey

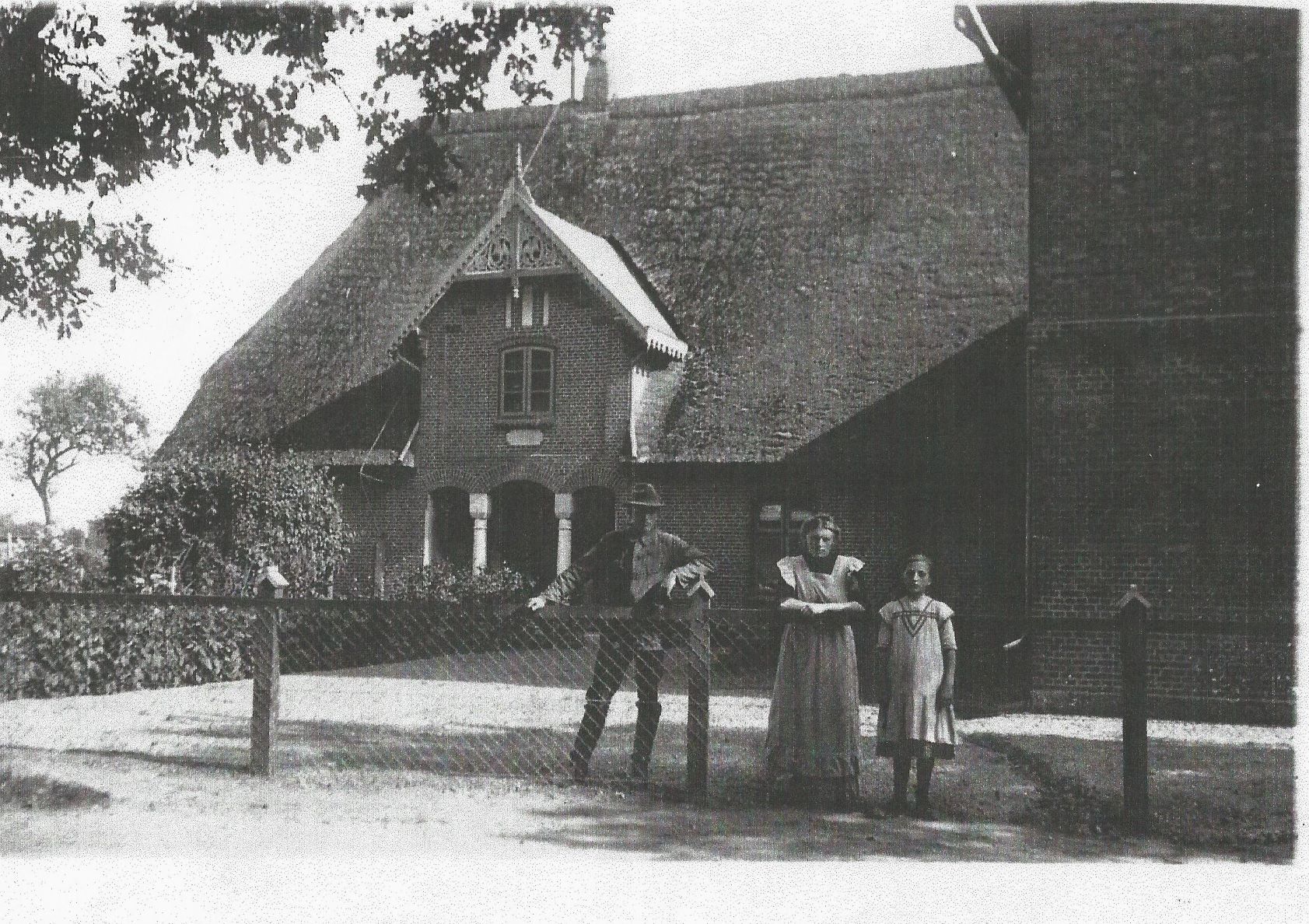

Ein Bild vom Hof im Jahr 1896

Abgeschrieben aus den Aufzeichnungen, die Otto Bolln zusammengestellt hat und (2019) ergänzt mit Fakten und Bildern aus dem Besitz von Elfriede Krey.

1602 Wittmaack als Vollhufe aufgeführt

1744 Claus Ott

Auf einer Liste, die 1876 von Jacob Ruge zusammengestellt wurde, sind alle Höfe und deren Besitzer aufgeführt, wie sie 1876 Bestand hatten und wer 130 Jahre zuvor der Hofbesitzer war. Hier taucht für diesen Hof der Name Claus Ott auf.

1800 Jürgen Wittmaack wird als Besitzer genannt. Dieser hatte keine männlichen Nachkommem. Seine Tochter heiratet

1840 Clas Bruhn aus Lütjenwestedt. Er wird als großer Sänger beschrieben und soll mit seiner Stimme das Herz der Tochter und den Hof ersungen haben.

- Durch den Bahnbau in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Zipfel einer Wiese abgetrennt worden. Auf diesem Wiesenstück sprudelte eine ergiebige Quelle und bewirkte einen üppigen Grasbewuchs. Dieser Teil ging in den Besitz des Schuhmachers Carl Keller über, weil die Rechnungen für Neuanfertigungen und Reparatur von Schuhwerk längere Zeit nicht bezahlt wurde. Um den ständig mahnenden Schuster zufriedenzustellen wurde er mit dem für die Familie Bruhn ohnehin unwichtigen Wiesenstück entschädigt. So konnte Schuster Keller von nun an dort seine Ziegen weiden lassen oder Heu für den Winter einbringen.

1870 Jürgen Bruhn *1840 heiratet Katarin *1843, geb. Vollert aus Embühren.

Kinder: Heinrich *1870, Markus *1877, und ...??

1874 ist der Besitz Bruhn lt. Klassensteuer-Rolle mit 4000 Taler verschuldet. Gläubiger waren Eggert Bruhn und dessen Vater, die damals also offenbar noch nicht abgefunden worden waren. Etwas später werden die Schulden mit 5080 Taler beziffert. Die Gläubiger sind zwar nicht genannt, es ist aber anzunehmen, dass es sich ebenfalls um noch nicht abgefundene Familienmitglieder handelte. Es war seinerzeit üblich solche Verpflichtungen in den Büchern bestehen zu lassen – aus steuerlichen Gründen.

- Durch den Bahnbau in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Zipfel einer Wiese abgetrennt worden. Auf diesem Wiesenstück sprudelte eine ergiebige Quelle und bewirkte einen üppigen Grasbewuchs. Dieser Teil ging in den Besitz des Schuhmachers Carl Keller über, weil die Rechnungen für Neuanfertigungen und Reparatur von Schuhwerk längere Zeit nicht bezahlt wurde. Um den ständig mahnenden Schuster zufriedenzustellen wurde er mit dem für die Familie Bruhn ohnehin unwichtigen Wiesenstück entschädigt. So konnte Schuster Keller von nun an dort seine Ziegen weiden lassen und auch noch Heu für den Winter einbringen.

Zu dieser Zeit lebten hier 5 Personen mit dem Namen Bruhn.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Dieses Bild ist ein Ausschnitt vom Luftbild des Nachbarhofs Martens, welches Ingrid Martens zur Verfügung gestellt hat.

Als Hofbesitzer sind bekannt:

Hans Riecken Er hatte keine männlichen Erben. Die Tochter Abel heiratete (1809) Claus Hadenfeldt (*1780). Ihre Schwester heiratete den Bauernsohn

Hans Harms aus Wapelfeld. Dieser wurde so in Beringstedt ansässig. Der Sohn

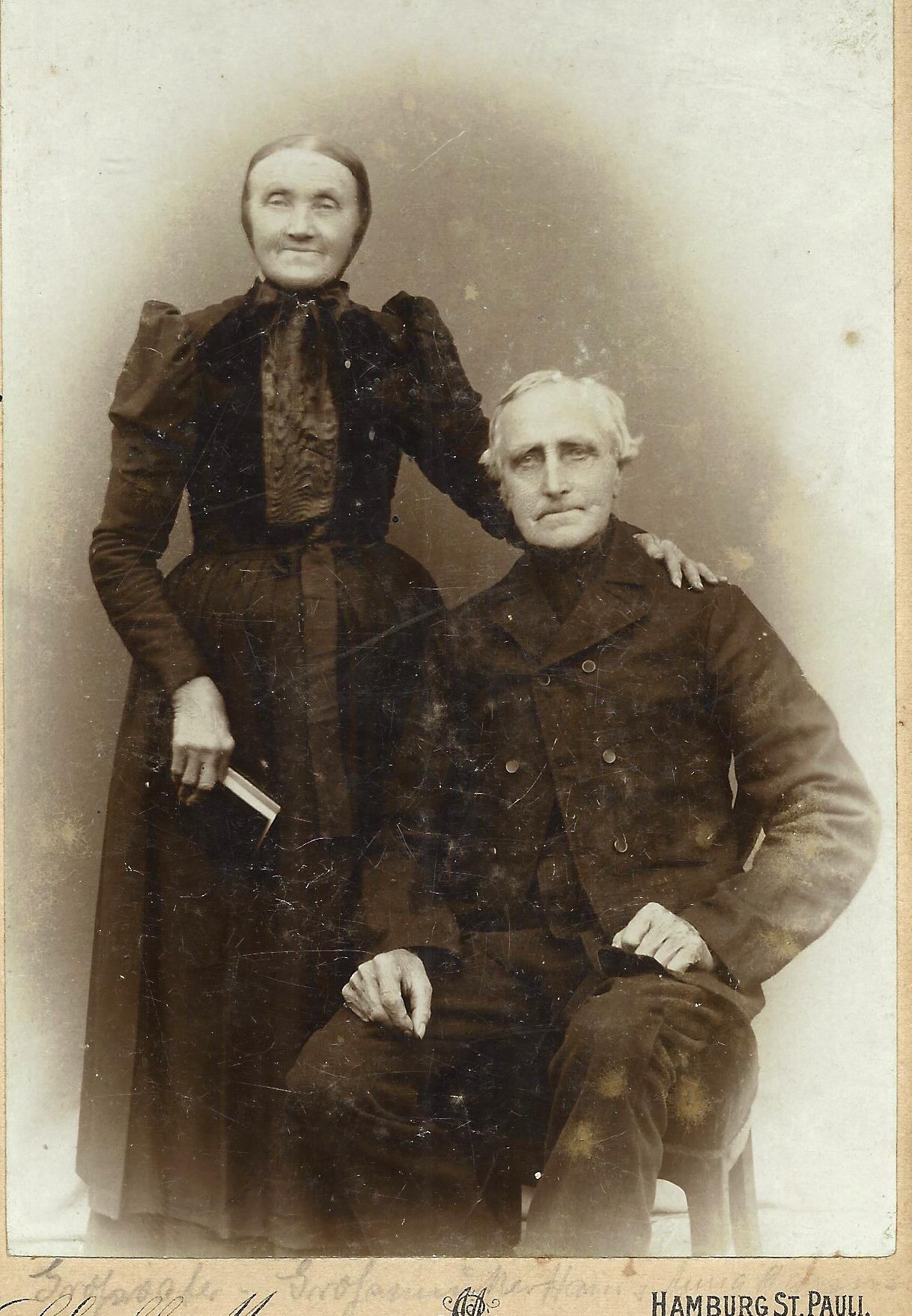

Hans Harms *1822 + 1907, heiratet (1858) in Schenefeld seine Anna *1827 aus

Wapelfeld, geb. Rohwedder

Im Jahr 1869 gibt es auf dem Hof Harms an Viehbestand: 5 Pferde, 9 Kühe, 6 Schafe und 4 Schweine

Im Jahr 1874 wird der Besitz als Halbhufe genannt. Zum Haushalt gehörten 6 Personen. Knechte sind Johann Timm und Johann Greve. Magd ist Wiebke Rathje.

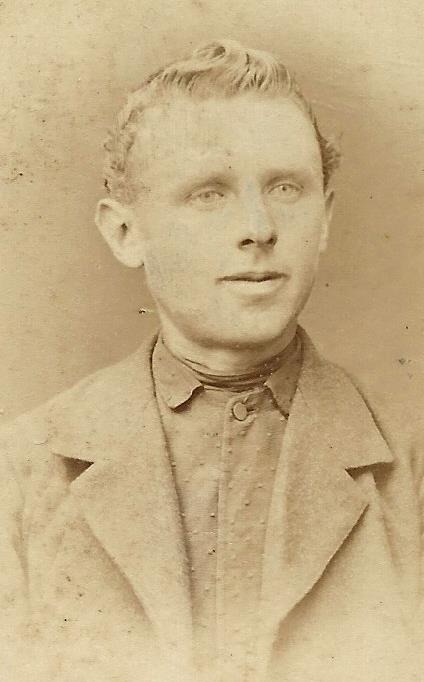

Anna und Hans Harms

Anna und Hans Harms

Im Jahr 1870 ist der Hof 150 Jahre alt

(Baujahr somit also ca. 1720).

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Hof Timm

1740 Jacob Timm

1797 Hans Timm dieser kauft von Paul Ohlen das Haus mit Schmiede und 14 Tonnen Land für 1750 Courant.

1820 am 7.2. stirbt der Witwer Hans Timm im Alter von 63 Jahren (demnach ist er 1757 geboren). Seine Frau Trina war eine geb. Otten und ist schon früh verstorben

Kinder: Antje verh. mit Hans Detlef Ploog in Beringstedt

Samuel *1792

Hermann *1796

Hans *1800

Lisbeth *1802

… zu diesem Zeitpunkt alle ledig

1853 Samuel Timm *1829 +1918

1857 heiratet er Wiebke, geb. Harms (vom Hof Harms, In der Marsch 5)

Er war von großer, imponierender Gestalt und freiwilliger Teilnehmer am Aufstand von 1848. Er kämpfte mit bei Fredericia und Idstedt.

Zum Besitz gehörte neben einer Altenteilerkate auch das spätere Haus Keller. (stimmt das ???)

1888 heiraten Friedrich Heinrich Wilhelm Wieben *1860, Viehhändler und Schlachter in Beringstedt,

Sohn des Jasper Hinrich Wieben aus Hohenaspe, jetziger Käthner und Schlachter in Todenbüttel und der Metta Wilhelmine Maria, geb. Anders.

und Anna Wiebke, *1856 in Beringstedt,

eheliche Tochter des Jürgen Horstmann (siehe Hausgeschichte Wischhof 13, heute Keller) daselbst und der Thrina, geb. Timm

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Am Wischhof 7 Hof Holm

Baujahr unbekannt. Dieses Bild wurde von Detlef Holm zur Verfügung gestellt. Der kleine reetgedeckte Stall wurde 1977 abgerissen, dort steht heute das Gyllefass.

Am Dielentor (Hofseite) stehen heute noch 2 behauene Felssteine: links mit E 18 und rechts mit H 97 eingemeißelt. Soll heißen: Ehler Holm 1897 Zu dieser Zeit hat wohl ein Umbau (evtl. Stallanbau) auf dem Hof stattgefunden.

Die Geschichte des Hofes, soweit bekannt:

1800 Gerhard Kaltenbach ist Besitzer dieser Hofstelle.

Die Tochter des 1786 in Hadenfeld bei Schenefeld geborenen Johann Kaltenbach heiratet

Claus Holm siehe hierzu auch die Hofgeschichte Alte Dorfstraße -Hof Holm / Kröger / Breiholz- :

Der Sohn

Claus Holm *1794 +1827

heiratet in Schenefeld 1821 Anna Rohwer, des Küfners Henning Rohwer und der Silke Holtorf in Brinja (heute Brinjahe) eheliche Tochter.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Bis 1695 haben die Höfe Hadenfeldt -Friedenstr. 19 und Friedenstraße 23-

eine gemeinsame Vorgeschichte, dann wurde der Besitz unter den 2 Brüdern Hans und Claus aufgeteilt.

Bild rechts: später Friedenstraße 23 (Hadenfeld, Wilcke, Tonn). Bild links: später Friedenstraße 19 (das Steenbockhaus, Hans Hadenfeldt)

August Hadenfeldt (Lehrer in Hamburg, als Pensionär wohnhaft in Meldorf, wo er die Familien- Chronik Hadenfeldt fertigstellte und 1922 verstarb) Er hat bei seinen Nachforschungen zu dieser Familienchronik -gedruckt 1922- keine weiteren Hadenfeldts in Norddeutschland ausfindig gemacht. Auch im restlichen Deutschland konnte er keine weiteren Familien mit diesem Namen finden. Er kommt zu dem Schluß, dass seine Urahnen um 1200 in das kleine Dorf Hadenfeld eingewandert sind, vermutlich aus Holland. Dies lag an den damaligen Zeitumständen. In Deutschland und auch in Holstein wütete die Pest. Ganze Dörfer waren ausgestorben und lagen verödet und leer da. Dazu kamen, wie eine alte friesische Chronik berichtet, Teuerung und Hungersnot. In dem überlebenden Teil der Bevölkerung regte sich die Lust in verlassene Gegenden und Dörfer einzuwandern, wo man sein Leben besser fristen konnte. Es gab viele Aus- und Einwanderungen in dieser Zeit. Wäre die Familie bereits länger in Holstein ansässig gewesen, also vor dem 12. Jahrhundert, so hätten sie sich entschieden weiterverbreitet. Die ständig sich wiederholenden Völkerverschiebungen und Kriege aller Zeit hätten sie erfaßt und in weitentfernte Gebiete getragen, wo sie dann durch Arbeit und Heirat bodenständig geworden wären. Man würde den Namen Hadenfeldt (auch Homfeld - plattdeutsche Aussprache) dann auch in anderen Regionen finden.

Er schreibt: Vor dem Kriege (1914-18) bin ich weit gereist, stets mit dem Gedanken zu erfragen und zu erforschen, wo die Familie Hadenfeldt als uralte, sesshafte Familie zu finden sei, so in Kopenhagen, München, Dresden, Karlsbad, Schweiz usw. – aber nirgends eine Spur! Über die Befriedung Ost- und Westholsteins weiß uns der Geschichtsschreiber Hehnhold zu berichten: Im Jahre 1139 berief Graf Adolf II Kolonisten ins Land. Ost- und Mittelholstein wurde von den Holländern besetzt. Der Graf erhob einen sogenannten Holländer-Schatz und dafür galt in ihrem Gebiet das hollische oder Holländerrecht. Dieses holländische Recht hielt sich dann bis im Jahre 1438 in einer Urkunde, die für den Bischof von Lübeck ausgestellt ist, geschrieben steht: „Hebben gesund und togelaten de Innwannerer, dat se von nu an mögen hebben hollstensch Recht und nich mehr dörven hebben hollendsch Recht.“

August Hadenfeldt kommt zu dem Schluß, dass das Dorf Hadenfeld (bei Schenefeld, Mittelholstein) wohl der Ort war wo seine Urahnen -wahrscheinlich aus den Niederlanden stammend- ca. um 1200 in Holstein eingewandert sind. Damals waren Ortsnamen mit den Familien eng verbunden. Die ersten schriftlichen Erwähnungen des Familiennamen Hadenfeldt sind im Kirchenarchiv von Schenefeld zu finden.

Die Schreibweisen des Familiennamens waren einst: Hanfeld, Hahnfeldt, Hadenveld, Hannfeld und auch Homfeldt.

Erst ab 1800 geht die Schreibweise in Hadenfeldt über.

Die vielen Nachkommen der aus Beringstedt stammenden Vorfahren, haben sich in folgende Ortschaften verzweigt (Stand 1922):

Brunsbüttel, Eggstedt, Hademarschen, Havetoft, Hamburg, HH Altona, Hohenwestedt, Holstenniendorf, Krummstedt, Lütjenwestedt, Maisborstel, Mörel, Nindorf, Nordhastedt, Oersdorf, Osterstedt, Sarzbüttel, Schafstedt, Schenefeld, Seefeld, Südhastedt, Reher, Remmels, Warringholz, Welmbüttel, Windbergen und Detroit, Amerika.

Diese Verbreitung fand jedoch erst nach 1800 statt. Zuvor gab es den Familiennamen Hadenfeldt nur im Amt Rendsburg in den Orten:

Hadenfeld, Beringstedt, Maisborstel, Osterstedt, Remmels und Schenefeld.

1471 wird ein Hadenfeldt als Mitglied der Itzehoer Liebfrauen-Gilde erwähnt -Clawes Hadenveld-. Diese Gilde ist eine Notgemeinschaft auf Gegenseitigkeit bei Feuer, Wasser, Tod, Erkrankung. Die Gilde wird 1447 zum ersten Mal erwähnt, ist jedoch schon sehr viel älter. Sie ist 1768 eingegangen, weil die Landesbrandkassen gegründet wurden.

1576 waren Clas und Harder Hardenfeldt Einwohner in Beringstedt. Harden Hadenfeldt war Kirchengeschworener. Seine Nachkommen verbreiteten sich über Osterstedt, wo sie 200 Jahre vorkommen, Oldenborstel, Oersdorf zurück nach Beringstedt (siehe Hof Wendell), Eggstedt, Schafstedt usw.

In Jahr 1576 haben der Probst zu Rendsburg, Volquardus Jonas, und der Pastor Johann Schumacher von Schenefeld mit den Kirchengeschworenen, Hans Holmen, Harder Hadenfeldt, Heinr. Thoden und Detlef Struwen, die Einkünfte zusammengestellt, wobei es heißt:

- In Beringstedt Clas Hadenfeldt gift 1 Himpten Roggen.

- Im Missale des Schenefelder Postoratarchivs de anno Domini 1570 steht: Anno 1610 hefft Olde Hink Voß aus Osterstedt 50 Thaler in de Ehre Godes uttogeven verordnet, welke Hans Hadenfeldt voll empfangen un se in sin Nüttigkeit woll angewendet un stahn deselwie up seinem freyen Erbgude, alle Jahre up Martini die Rente tho betolend.

- Ferner findet sich daselbst folgende Eintragung: Hans Hadenfeldt tho Beringstedt gifft jährlich von eine Wisch in dem hilken Sandt (heiligem Land, Kirchenland) und eine Wurt in Eggert Jocobs Hornä 1 Himpten Roggen. Seine Nachfolger Hans und Clas Hadenfeldt thun dasselbige.

Am 19. Mai 1559 nahm der Herzog Johann mit seinem Feldherrn Rantzau den Hadenfeldt´schen Hof in Anspruch auf seinem Weg zur Eroberung Dithmarschens.

Die folgenden Daten sind aus der Familienchronik Hadenfeldt, erstellt 1922 von August Hadenfeldt aus Hamburg (er stammt aus Brunsbüttelkoog), die er für seinen Vater Detlef Hadenfeldt posthum erarbeitet hat:

1576 Clas Hadenfeldt wohnt der Hoevener tho Beringstedt, dessen Sohn

1610 Hans Hadenfeldt ebenfalls als Hoevener tho Beringstedt, sein Sohn

1637 Hans Hadenfeldt aus Beringstedt stiftet 4 Reichsthaler für die geschnitzte Kanzel der neu aufgebauten Kirche in Schenefeld.

Er heiratete in 2. Ehe am 28. 4.1648 Margaretha Harps Sein Sohn aus 1. Ehe ist mit (?) ist

Hans Hadenfeldt geb. 1632 gest. 17.9.1692 heiratete am 29.10.1660 Abelke Ehlers aus Gribbohm.

Die Söhne sind Hans *1662 und Claus *1664

Die beiden Brüder teilen den Hof zu gleichen Teilen und pflanzen 1695 eine Ulme als Grenzbaum.

Hierüber berichtet der Kirchspielvogt Timm in Schenefeld in seinem Memorial vom 19. Februar 1695:

Ob die Gebrüder Hans und Claus Hadenfeldt zu Beringstedt Macht haben sollen, das Gut voneinander zu teilen, zumal der eine Bruder des Claus Beeken Tochter in Liesbüttel gefreit.

Resolutio: Weil ich als Amtmann des Königs Interesse zuträglich finde, daß Claus Hadenfeldt seine Hufe zu Beringstedt unter den Brüdern geteilt werde, so confentiere ich nicht allein darin, sondern der Kgl. Kirchspielvogt wird auch von mir beordert unter Zuziehung der drei Dingvögte die Hufe in allem gleich voneinander zu setzen und ihnen einzutun, doch auf diese Art, daß, was Gott verhüten wolle, der eine oder der andere von diesen Brüdern zurückkommen sollte, daß alsdann derjenige, welcher noch im Wohlstande, solche Hufe wieder anzunehmen und dem Könige davon Recht zu tun, soll gehalten sein. Drage, den 29.Februar 1695

Fortsetzung siehe Friedenstraße 19 und 23

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

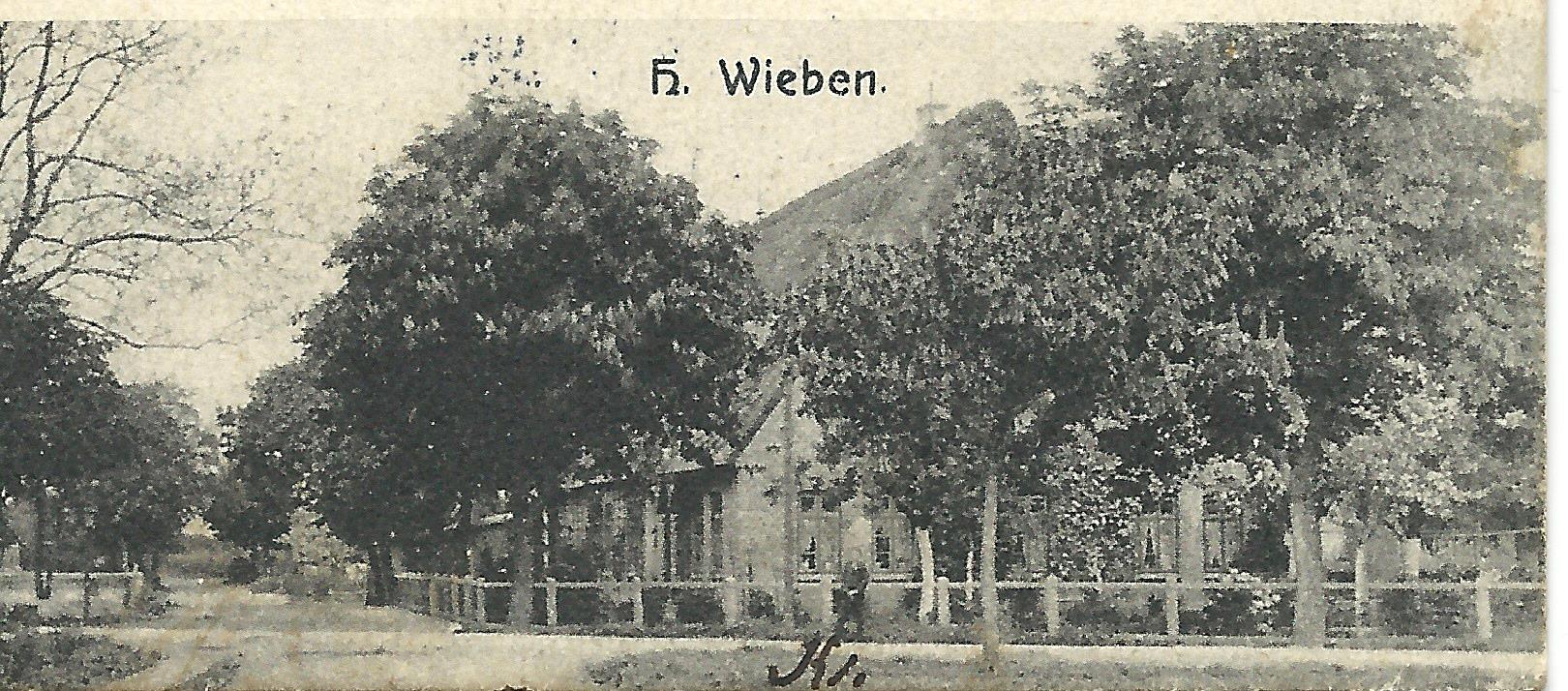

Mückenhörn 2 Hof Wieben

Vorgeschichte:

Die Schmiede Wensien (Schmiedegang), bzw das Haus, das hier vorher stand, gehörte Im Jahr 1740 dem Besitzer Hans Borgers.

Diesem folgte um 1800 der Besitzer Claus Timm

Claus Timm, der Jüngere (also Sohn oder Enkel), verkauft das Gebäude (im Schmiedegang) zum Abbruch und baut ein neues Haus, das jetzt Heinrich Wieben gehört (Mückenhörn 2)

Erster Besitzer ist Ehler Holm

Bild oben: Ein kleiner Ausschnitt einer alten Postkarte, aufgenommen vor 1910, denn auf dieser Postkarte ist auch der alte Hof von H.D. Ruge (siehe in der Marsch 7) zu sehen.

Mein Vaterhaus

Übersetzung aus der alten deutschen Schrift:

Im Jahr 1878 wurde mein Vaterhaus von Ehler Holm Senior gebaut. Der Zimmermeister war Mehrens aus Bargstedt und der Maurermeister Klaus Trede Todenbüttel. Der Sand für die Baustelle ist aus unserem Wiesenhof genommen. Der Lehm für die große Diele kam aus dem Höllen, wovon Bäcker Kühl jetzt Besitzer ist. Das frühere Haus von Ehler Holm hat dort gestanden, wo Klaus Wensien seine Schmiede jetzt steht. Unser jetziges Backhaus hat früher dort auch gestanden; ist aber dort abgebrochen und auf der Hofstelle wiederaufgebaut worden. Ehler Holm verkaufte den Besitz 1894 an einen Gütermakler aus Hamburg. Der Gütermakler verparzulierte den Besitz, es wurde folgendes verkauft:

Wiese Hollenkrog an Joh. Wendell

Glinnwiese an Hans Grewe

Leeschhörnwiese an Eggert Lucht.

Diese 3 Wiesen liegen in der Feldmark der Großenwiese.

Das Wischmoor kaufte Paul Ruge Osterstedt,

es wurde nachher geteilt von Osterstedter und Pulser Bauern.

Voßkoppel kaufte Hans Trede und

Höllen Jürgen Sievers.

Höllenholzung,

Sannikoppel und

Bornkrogwiese kaufte mein Großvater mütterlicherseits Hans Detlef Ruge.

Aukampswiese und -koppel kaufte Ehler Holm Junior.

Römmlandwiese und -weide kaufte Stoffer Evers.

Diekkoppel kaufte Hans Grewe.

Bestbrakkoppel und -wald kaufte Jakob Harms.

Holstenkoppel und -wald kaufte Asmus Biß.

Moorwiese und -koppel kaufte Klaus Daniel Hadenfeldt.

Springborn, Veeh und

Wald Mainhorst kaufte mein Großvater väterlicherseits Heinrich Wieben.

Ehler Holm Junior kaufte das Haus mit Garten und Wiesenhof (heute Wischhof ?) wieder. Mein Großvater wohnte damals in Klempnermeister Kellers Haus. Dasselbe war für landwirtschaftlichen Betrieb zu klein. Er wollte sich ein Haus bauen, wo Gemeindevorsteher Thöm jetzt wohnt. Den Bauplatz hatte er schon gekauft. Ehler Holm wollte das Haus welches er wieder gekauft hatte den Kuhstall abbrechen. Mein Großvater sah dieses und ging zu Ehler Holm ob er das Haus nicht verkaufen wollte. Ehler Holm verkaufte das Haus für 7500 Mark. 1877 im Frühling zog mein Großvater auf den jetzigen Besitz, was mein Vaterhaus ist, ein. Der Heuabwurf wurde zum Schweinestall eingerichtet, worauf noch mehr Verbesserungen drauf folgten. Die Hofstelle war von großen Pappelbäumen umgeben, die der frühere Besitzer aber noch abschlug. Aber nichts für ungut, mein Großvater pflanzte Kastanienbäume wieder an. An Land kaufte mein Großvater zu: Westerhornkoppel, Glinnwiese auf der Großenwiese und dreieck beim Hause. Mein Großvater wohnte bis 1922 in unserem Haus. 1922 wurde mein Vater Besitzer und heiratete meine Mutter Anna Maria Margareta Ruge aus Beringstedt. Diese bekam: Rümlandsholz, Ellerrehm, Seegen und das große Moor von ihrem väterlichen Besitz mit. 1925 wurde ich geboren. Im Jahr 1927 am 10. Mai brannte unser Haus ab. Ursache bis jetzt noch unbekannt. Es wurde wieder aufgebaut von Zimmermeister Carsten Schütt und Maurermeister Joh. Sievers. Am 27. Sept. 1927 wurde mein Schwester Meta Margareta geboren. Wir wohnten damals solange bei meiner Großmutter. 1928 am 25. Feb. zogen wir wieder in unsern Neubau ein.

Beringstedt, 5.9.1939 geschrieben von Anne Marie Wieben

Nächster Besitzer ist somit:

Friedrich Heinrich Wilhelm Wieben *1860, Viehhändler und Schlachter in Beringstedt, Sohn des Jasper Hinrich Wieben aus Hohenaspe, jetziger Käthner und Schlachter in Todenbüttel und der Metta Wilhelmine Maria, geb. Anders.

er heiratet 1888 Anna Wiebke, *1856 in Beringstedt, eheliche Tochter des Jürgen Horstmann (siehe Wischhof 13) daselbst und der Thrina, geb. Timm (siehe Seegen 2)

Sie haben 2 Kinder: Meta Catharina *1889 (später Holm, Wischhof)

Carl Jürgen Wieben *1891

1914 Heinrich Wieben ist einer der 36 Mitbegründer der Wassergenossenschaft in Beringstedt und hier als Vorstandsvorsitzender tätig.

1922 Carl Wieben heiratet Marie Ruge, *1892, Tochter des H. D. Ruge und seiner 2. Ehefrau Anna (siehe Hofgeschichte In der Marsch 7)

Sie haben 3 Kinder: Annemarie *1925 (später Fischer), Meta *1927 (später Kröger) und Heinrich *1935 (Hoferbe)

1922 Carl Wieben ist Mitbegründer und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Beringstedt

Bild oben: Carl Wieben 4. Reihe von oben, 1. Mann ganz links

Meta und Annemarie in der Schule

1927 Der Hof von Carl Wieben brennt ab und wird wieder neu aufgebaut. Hierzu findet sich folgender Bericht im Beringstedter Heimatbuch 1, Seite 83 u 84:

Ein schönes Haus wird durch Feuer vernichtet

Ich arbeite in der Werkstatt. Plötzlich erschallt das Feuerhorn. Schnell werfe ich die Arbeit in die Ecke und stürze hinaus. Schau! Ein dichter Rauch schwebt in der Luft. Im schnellen Tempo rase ich zur Brandstätte. Lichterloh schlagen die Flammen zum Himmel empor. Gierig suchen die Flammen nach Beute. Schon das ganze Haus ist in die Hände der Flammen gefallen. Alles rennt, rattert, flüstert. Hier und dort läuft einer mit einem Arm voll Sachen. Schränke, Tische, Stühle, alles kommt kopfüber aus dem Hause heraus. Einige Männer sind im Haus und werfen Sachen heraus. Andere kommen herbei und schleppen es fort. Dort längst der grünen Kastanienallee kommt eine Feuerspritze angerasselt. Sieh! Dort aus der Haustür kommt ein Schwein. Hautfetzen hängen vom Körper herunter. Plötzlich kracht der Schornstein zusammen. Dicker Rauch steigt empor. Schau! Aus Fenster und Türen kommen die Männer herausgesprungen. Kahl ragen noch die glühenden Balken in die qualmige Luft. Tausende Funken wirbeln in der Luft. Der heftige Wind fegt durch die Brandstätte. Wie ein Schleier breitet sich der blaugraue Rauch über die neue Frühlingsnatur. In ungefähr einer viertel Stunde ist das Strohdach heruntergebrannt. Alle Möbel und andere Sachen wurden nach Wendell geschleppt. Als es nun schon 2 ½ Stunden gebrannt hatte, gehe auch ich nach Hause.

Nach dem Essen befinde ich mich noch einmal bei der Brandstätte. Das Feuer hat schon übe das ganze Haus die Herrschaft genommen. Steine und Balken, alles liegt durcheinander. Einige Männer sind bei und schleppten die Balken auf einen Haufen. Hier und dort schlagen noch einige Flammen empor. So ist in kurzer Zeit ein schönes Bauernhaus zu einer Ruine geworden.

14.5.1927 angefertigt von Walter Rubien

Ein Schul-Aufsatz geschrieben von Günter Adomat am 08.94.1948, Heimatbuch 1:

Das Haus des Bauern Carl Wieben

„Hey Günter, was macht ihr da?“ ruft mir einer meiner früheren Mitschüler, welcher auf dem Hof Wendell in der Landwirtschaft hilft, zu. „Ach, wir müssen einen Aufsatz schreiben für die Schule und zwar sollen wir Wiebens Haus beschreiben“, ist meine Antwort. „Ich weiß schon Bescheid“, erwidert Erwin, „heute Nachmittag ist hier die halbe Schule dagewesen und alle haben sie sich das gegenüberliegende Haus angesehen. Aber, was ist da viel zu schreiben? Ich würde schreiben: Das Haus hat vier Wände, paar Fenster und `ne Tür. – fertig.“ „Nein, nein“ wende ich ein, „so geht das nicht, das ist eine glatte 5. Ich will dir mal erzählen, wie ich schreiben werde“. Mein Gegenüber sagt: „Na dann, schieß mal los!“ Ich beginne: „Das Haus von Wieben gehört wohl mit zu den höchsten und schönsten von Beringstedt. Es hat ein ziemlich steiles Dach. Mit dem Giebel zeigt es nach Südosten. Bei diesem Giebel ist das oberste Stück aus Holz, auf welches grüne Farbe aufgetragen ist. Auch erspähe ich einen Erker, welcher das Haus um ein erheblich Teil verschönert. Zu beiden Seiten sind je 2 Fenster. Nun die Südseite. Oben auf dem Dache thront ein Schornstein. Aus dem roten Ziegeldach ist ein Frankspieß mit 2 Fenstern rausgebaut. Im Erdgeschoß in der Mitte ist eine Veranda, in dieser stehen zwei Pfeiler. Zwischen Wand und Pfeiler ist ein Blumenkasten, davor ein kleines, weißes Gitter. Oben hängt eine elektr. Lampe. Zu jeder Seite der Veranda sehe ich zwei Fenster. Die beiden hintersten sind mir besonders in Erinnerung, denn hinter ihnen hat lange mein Freund gewohnt.

Vor dem Haus steht oder vielmehr liegt ein Tisch und eine Bank. An dem Haus ist der Stall angebaut, welcher natürlich das Aussehen des Hauses nicht verschönert. Im Garten, dicht am Zaun, stehen einige Jasminsträucher. Der Tulpenbaum ist leider schon …. Hier fehlt wieder Text auf der Kopie - die Seite ist zuende !!!) … Fenstern an der Südwand stehen 4 Lindenbäume. Der Garten mitsamt dem Hause wird von einem baufälligen Zaun, welcher mit Maschendraht bespannt ist, eingeschlossen.“

„Ja, das hast du ganz gut gemacht“, sagt Erwin, „jaja, man merkt gleich, daß man nicht mehr zur Schule geht, sofort ist man aus der Übung“, fügt er lächelnd hinzu.

Im Sommer 1948 starb Oma Wieben im Alter von 92 Jahren. (Info Dorf- u. Schulchronik, Seite 268).

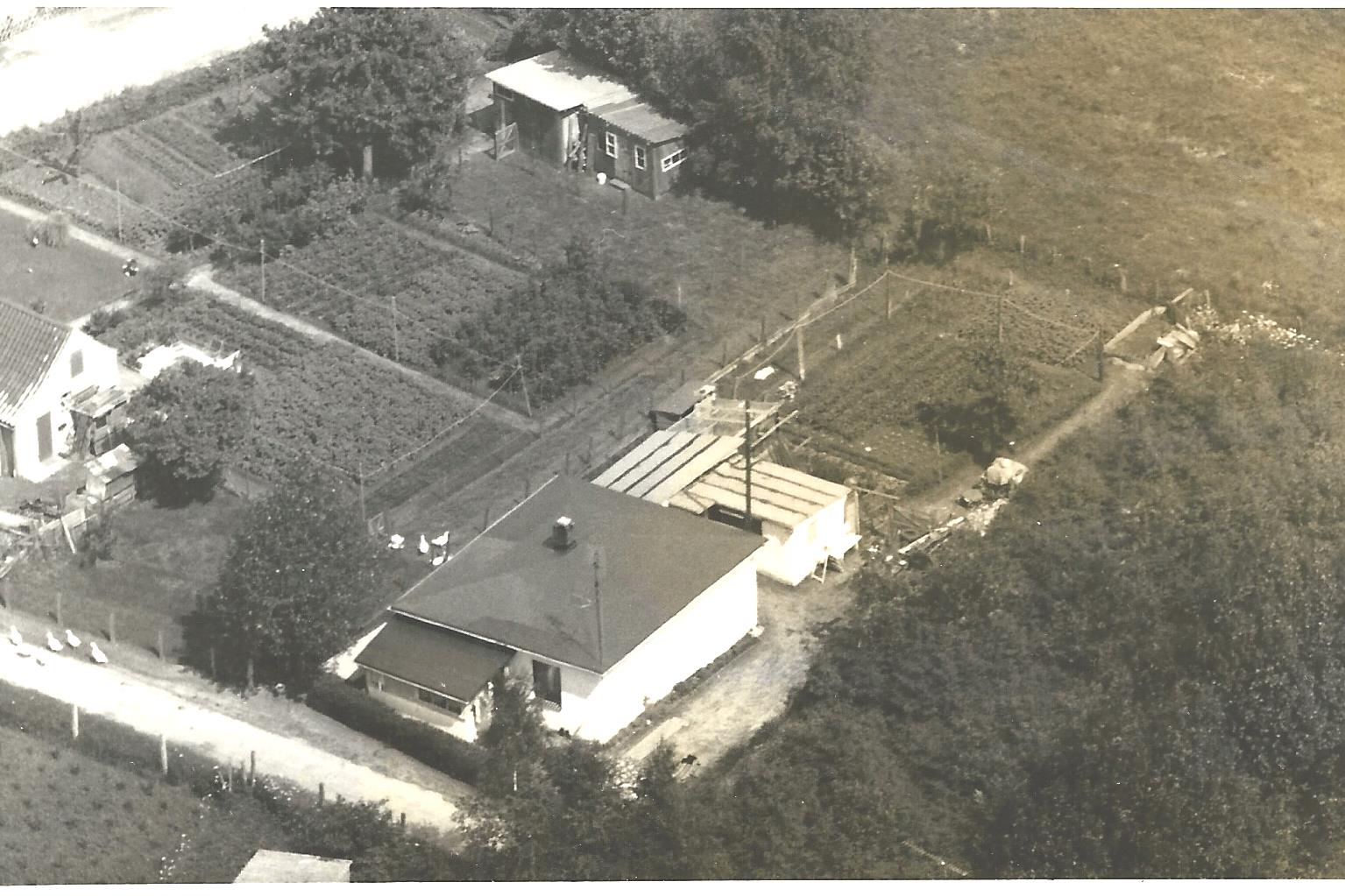

Der neue Hof Wieben  Ein kleiner Ausschnitt vom Luftbild des Nachbarhofes Wendell in den 1950er Jahren

Ein kleiner Ausschnitt vom Luftbild des Nachbarhofes Wendell in den 1950er Jahren

1989 stirbt Hans Heinrich Wieben (54 J. alt). Seine Frau Antje verkauft kurz darauf den Hof.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Friedenstraße 23 Hadenfeldt Dingvogtstelle

1695 wurde der einst große Hof des verstorbenen Hans Hadenfeldt zu gleichen Teilen an seine beiden Söhne aufgeteilt. Diesen Teil erhielt

1695 Claus Hadenfeldt *1664

Er übernimmt, nach der Teilung, diesen Teil des Hadenfeldt´schen Besitzes

Er ist verheiratet mit Barbara Beeken, Tochter von Claus Beek, Liesbüttel

3 Kinder: Zwillinge Hans *22.02.1699

Claus *22.02.1699

Tochter Elsabe *03.01.1705

Claus Hadenfeldt *1699 erbt den Hof. Er ist verheiratet mit Antje P.

Er ist Kirchspielbevollmächtigter

Sohn Claus *10.09.1728

Weitere Kinder ???

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Wischhof 9

-aus den Aufzeichnungen im Beringstedter Archiv-

1794 Claus Hadenfeldt wird als Besitzer genannt. Er war Brunnenbauer oder -bohrer, betrieb eine kleine Landwirtschaft und war nebenbei Imker.

Eines Tages überraschte er einen Honigdieb. Er zeigte den Einbrecher jedoch nicht an, sondern schenkte ihm so viel Honig, wie er nur haben wollte. Dies war ein angesehener Bürger aus Beringstedt. Den Namen gab Herr Hadenfeldt jedoch nie bekannt. Auf diese Weise beschämte er den Honigdieb so sehr, dass dieser ihm fortan aus dem Weg ging. Er zog einige Zeit später aus Beringstedt fort.

Claus Hadenfeldt verließ auch Beringstedt und zog nach Bünzen, Aukrug. Er verkaufte seinen Besitz an den Müllergesellen Asmus Biß

Asmus Biß war nicht nur Kleinbauer, sondern nebenher auch Grützmacher. Dieses Gewerbe war seinerzeit priviligiert, d.h. wer aus Hafer, Gerste oder Buchweizen Grütze oder Mehl haben wollte, mußte zur Kgl. Wassermühle Ostermühlen oder er ging zu Asmus Biß. Bei der Wassermühle wurde gemattet, d.h. ein Teil des Mahlgutes mußte an den Mühlenpächter als Lohn gegeben werden. Dabei wurde den Kunden oft zuviel abgenommen. Deshalb ging man lieber zu Asmus Biß. Die Maschinen und Geräte, die er als Grützmacher benötigte, fanden Platz in der ehemaligen Honigkammer.

Es muß eine weitere Generationen Asmus Biß gegeben haben, denn 1873 steht ein Asmus Biß als Mehlhändler und Kätner in der KlassensteuerRolle der Gemeinde Beringstedt. Der Haushalt ist mit 7 Personen angegeben, woraus zu ersehen ist, dass die Familie 5 Kinder hatte. An Acker und Wiesen gehörten zum Besitz Ländereien auf dem Flurgebiet Holsten, Wiesen im Hemeler Moor, ein sumpfiges Waldstück `Raggerholz´ und ein größerer Acker im Areal der Gemeinde Todenbüttel.

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Asmus Biß nur ein Pferd und das war schon sehr alt. Es blieb auf den sandigen Feldwegen vor den schwer beladenen Ackerwagen oft stehen und Asmus, klein von Wuchs, war dann gezwungen ebenfalls zu pausieren.

Eine seiner Töchter, Helene, hatte ein uneheliches Kind, das den Namen Adolf erhielt. Adolf Biß kam, nachdem er bei der Kaiserlichen Marine gedient hatte, auf Umwegen zur Eisenbahn, wo er es bis zum Weichenwärter brachte. Er starb hochbetagt (über 90 Jahre alt) in einem Hamburger Altenheim.

Helene heiratete Ende des 18. Jahrh. den Schuhmachermeister Carl Keller, der eine Strohdachkate aus dem Besitz Timm erwarb (siehe Am Wischhof 13) und darin eine gut gehende Schuhmacher-Werkstatt einrichtete. Carl Keller stammt aus Westfalen (Nähe Paderborn oder Soest) und er verlor den dortigen Dialekt niemals. Aus der Ehe gingen die Söhne Heinrich, Friedrich und Carl und die Tochter Helene hervor. Die Tochter verstarb früh an Tbc. Heinrich fiel im 1. Weltkrieg. Friedrich wurde Klempner und Installateur und trat die Nachfolge von Heinrich Nuppnau an. Carl wurde Meierist, er hat den Beruf jedoch nie ausgeübt und wurde Gelegenheitsarbeiter in Hamburg. Er verstarb ebenfalls früh.

Eine zweite Tochter von Asmus Biß heiratete einen Mann namens Anthony. Sie wohnten zunächst auf dem Saar, zogen dann später nach Neumünster.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

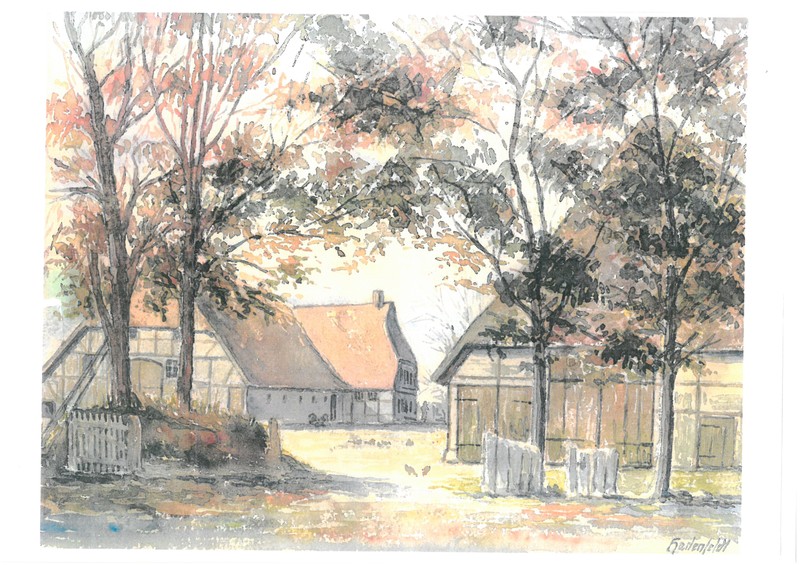

Eichenweg 3 Hof Wendell

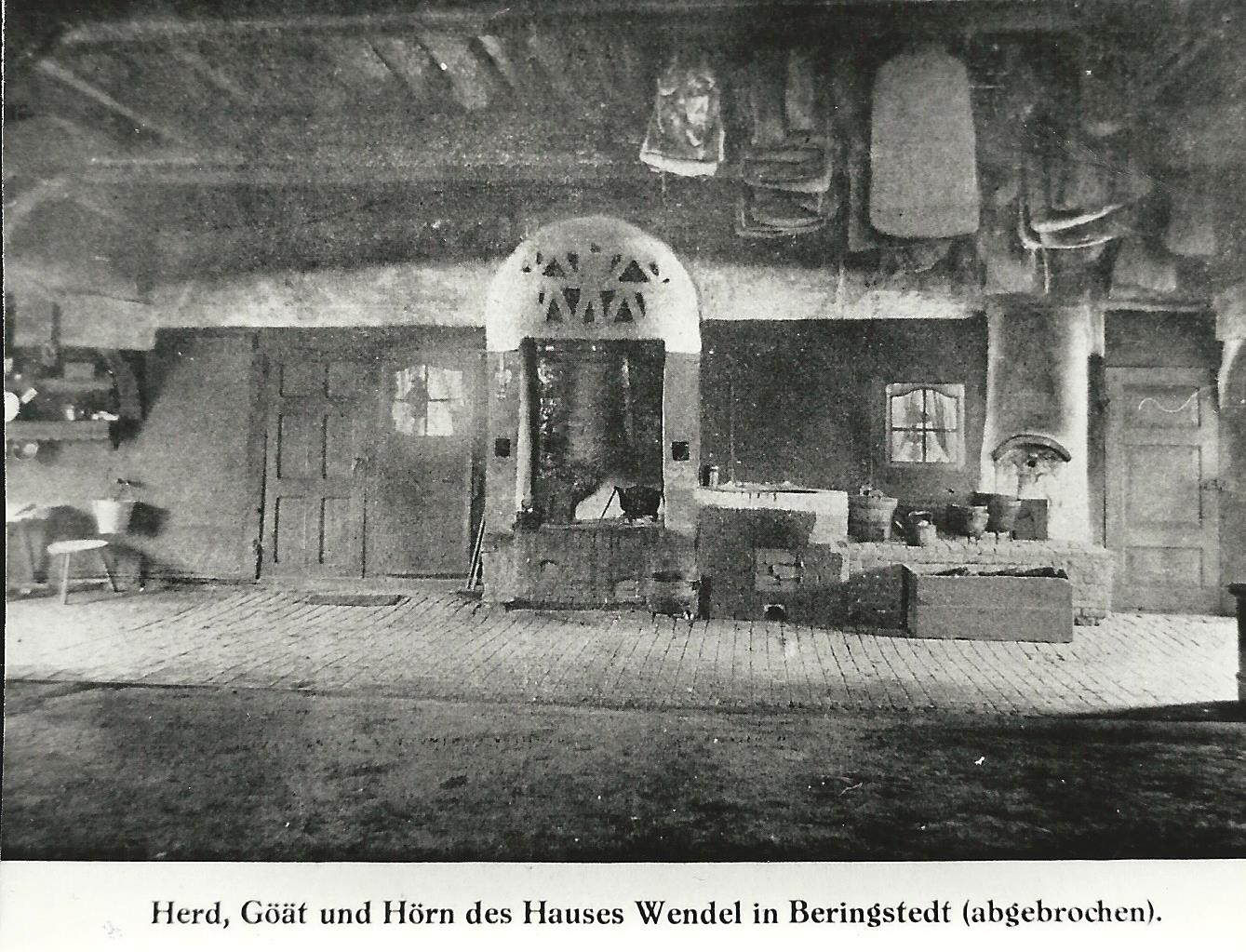

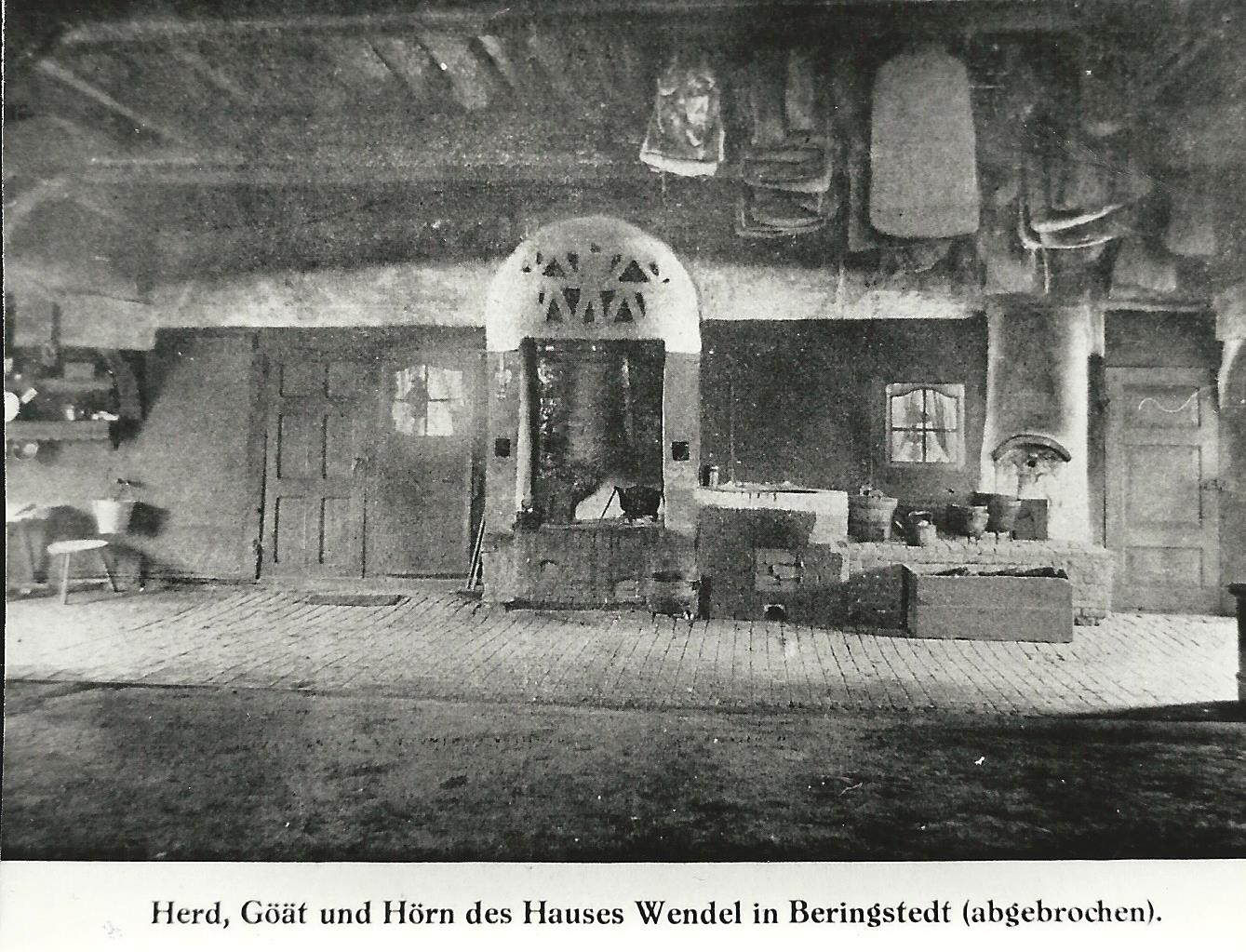

Dieser Hof steht als `Modell eines alten Holstenhauses´ im Altonaer Museum. Im Hintergrund ist der alte Ziehbrunnen zu sehen und im Vordergrund das `Häuschen mit Herz´. Am weißen Schild an der Wand links neben der Dielentür ist zu erkennen, dass zu dieser Zeit der Bauernvogt (Gemeindevorsteher, Johann Ludwig Wendell) hier wohnte.

Im Landesarchiv von SH in Schleswig hat Herbert Jürß herausgefunden, dass es bereits 1447 in Beringstedt zwei Höfe mit dem Namen Otten gegeben haben muss. In einer Dithmarscher Klageschrift werden die Namen Radeke Otten von Bernstede und Syverde Otten to Bernstede genannt. Einer davon ist der Hof in der Friedenstr. 3 (Ott, Rosenkranz, Trede). Der zweite kann dem jetzigen Hof Wendell zugeordnet werden denn in einem Bericht des Kirchspielvogts Timm in Schenefeld steht geschrieben für das Jahr

1679

… aus Beringstette: Claus Otten guth, nunmehr Claus Ploog, ist im Erdbuch mit einer ganzen Hufe in ziemblichen Stande, das Wohnhaus aber ganz baufällig und verdorben und muss notwendig repariert werden. Wenn dies ein Jahr in den Herrengefällen (Steuern) nachgesehen werden kann, muss er zahlen für 1 Pflug.

Bedingt durch die Kriegszeiten im 17. Jahrhundert (vom 30-jähriger Krieg bis hin zur Kosakenzeit) sind in der Geschichte der einzelnen Höfe von Beringstedt große Lücken entstanden und somit auch keine genauen Aufzeichnungen dokumentiert worden oder sie sind verlorengegangen. Die Zeit der Reiterhufen fällt auch in diese Zeit und trug dazu bei, dass viele Höfe wüst lagen. Da die Familie Hadenfeldt (Dingvogtstelle)in Beringstedt großen Einfluß hatte, kam es wohl dazu, dass auf diesen wüsten Höfen Familienangehörigen eingesetzt wurden damit die Höfe nicht weiter verkommen.

Anmerkung v. Rita Bokelmann: Interessant ist in diesem Zusammenhang (sieh z.B. Hof Ruge), dass im Nachhinein dann wieder andere Familiennamen zu diesen einzelnen Höfen genannt werden und keine weiteren Nachkommen der Familie Hadenfeldt auftauchen. Wahrscheinlich ist, dass diese Hadenfeldt´s als 2. Ehemänner auf diesem Hof tätig waren bis die Kinder (aus 1. Eher der Frau) erwachsen waren und den Hof weiterführen konnten. Dies ist jedoch nur mutmaßlich zu sehen, es kann auch anders gewesen sein!

In den Beringstedter-Archiv-Unterlagen werden folgende Namen für diesen Hof genannt.

1740 Tewes Hadenfeldt lt. Familienchronik Hadenfeldt (Seite 4), bezahlt er für seinen 7/8 Pflug an Contribution: 32 Thaler u. 3 Schilling

Es wird jedoch nicht weiter beschrieben aus welcher Linie Hadenfeldt er stammt.

1800 Hans Plog In der Zeit um 1800 werden mehrere Namen genannt:

Hans Plog, Peter Plog, Hans Detlef Plog, Henning Plog und seine Ehefrau Wiebke (eine geborene Plog), Margaretha Plog (Schwester und Schwägerin) sowie Bruder Thier Plog.

Danach gibt es zu der Zeit 2 Linien Plogs, woraus sich der Schluß ziehen läßt, dass diese Familie bereits eine Weile in Beringstedt ansässig war (Anmerkung von Otto Bolln, der die Geschichte zum Hof aufgeschrieben hat).

Fest steht: Hans Plog war Besitzer eines Hofes mit einer Pflugzahl von reichlich 37.

Er verkaufte 1817 einen Teil seines Besitzes an:

Hans Detlef Plog eine geringe Menge Pflugzahl knapp 2 und

Henning u. Wiebke Haus und Verlehnt Pflugzahl ca. 15

1822 kauft die Schwester Margaretha den Besitz ihres Bruders, der vermutlich in finanzielle Not geraten war. Dieser hatte sich per Vertrag ausbedungen: von Mai 1823 bis Mai 1825 (also für 2 Jahre) das unentgeltliche Wohnen in der kleinen Stube mit einem dazugehörigen Kohlhofstand.

Margaretha war verheiratet mit Johann Clausen. Die Tochter wurde 1819 in Süderbusenwurth geboren. Sie haben also zunächst dort gewohnt.

1822 Johann Clausen wird Besitzer des großen Hofes mit ca. 53 Hektar Land

(Bild suchen !!!)

Schwiegervater des 1. Wendell in B.

Das Innere eines holsteinischen Bauernhauses. Decke und Wände sind vom Rauch (damals Knast genannt) rußgeschwärzt. Im` Spät´ hängen Speckseiten und Würste. Bis 1920 fand bei der Familie Wendell hier das alltägliche Leben statt.

Da die Söhne sich nicht standesgemäß verheiratet hatten, bekam

1842 die Tochter von Johann Clausen: Anna Margaretha, *1819 + 1860, den Hof. Sie heiratete 1842 den aus Schachtholm stammenden Hans-Christian Wendell *1814 + 1902. Er wird Hofbesitzer

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Friedenstraße 2

Ein altes Bild von vor dem Brand existiert leider nicht.

Abgeschrieben aus den Aufzeichnungen im Beringstedter Archiv und ergänzt mit Bildern und Informationen in Zusammenarbeit mit Otto Mehrens, dem heutigen Besitzer (im Jahr 2020):

1602 Lucht die Familie wird 1602 zum ersten Mal erwähnt. In diesem Jahr hat Claus Lucht auf Ostermühlen eine Vollhufe. Diese ist wohl später im Hof Ostermühlen mit aufgegangen, wie auch die kleineren Stellen von Stickellohe.

Der Name Lucht geht wohl zurück auf den links und rechts vom Herd der „Groot Deel“ gelegenen Räume, die früher -in de Lucht- genannt wurden. Siehe hierzu das Bild vom alten Bauernhaus der Familie Wendell im Heimatbuch von 1922.

So oder ähnlich sah es wohl damals auch im Wohnbereich auf dem einstigen Hof Lucht aus.

1738 Hans Lucht Besitzer einer Hufe in Beringstedt.

ca. 1740 baute er diese Altenteiler-Kate für seine Eltern:

Es wurde wg. Baufälligkeit, ca. 1970 abgerissen, (siehe Rubrik: nicht mehr vorhandene Häuser)

1769 Eggert Lucht wird als Bauer in Beringstedt in einer Liste des Amtes Rendsburg genannt.

1873 hat Beringstedt 370 Einwohner. Davon hatten 6 den Namen Lucht. Der Hof war zu dieser Zeit schuldenfrei.

1882 Hans Lucht war Mitglied des Kreistages in Rendsburg.

... ein altes Bild aus dem Beringstedter Archiv.

Er ist verheirate mir Cecilie, geb. Holm aus Beringstedt.

Kinder von Hans Lucht:

Hans, Eggert und Lena bewirtschaften später zusammen den Hof. Sie blieben alle drei ledig, weil sonst die Hofstelle hätte geteilt werden müssen (wegen der Erbschaftsanteile). Sie hatten keine Nachkommen, obwohl Hans ein uneheliches Kind in Puls gehabt haben soll. Hierüber wurde im Hause Lucht jedoch nie gesprochen.

1896 wird der Hof durch ein Feuer völlig vernichtet.

Das Haupthaus wurde wiederaufgebaut, größer und geräumiger als bisher und mit einem festen Dach. Der Eingang zur Straßenseite wurde mit Säulen verziert und bis zur Straße führt ein langer Fußsteig gesäumt mit einer Buchsbaumhecke (die auch heute noch -2020- vom Besitzer gehegt und gepflegt wird!)

Das linke Bild entstand nach 1955, weil das neue Altenteilerhaus bereits hier steht. Das rechte Bild wurde in den 1970ern aufgenommen.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

In der Marsch 3

Aus den Aufzeichnungen im Beringstedter Arhiv:

Die Familie Martens gehört in Beringstedt zu den Alteingesessenen in Beringstedt

1602 Jacob Martens wird als Besitzer einer Vollhufe genannt. Auch ein

Steffen Martens wird als Besitzer einer zweiten Vollhufe aufgeführt.

Dann tritt die Familie Martens als Pächter der königl. Wassermühle von Ostermühlen auf.

1668 ist Hans Martens Erbpachtmüller.

1686 ist es Claus Martens. Dieser zahlt die Pacht in Dänenkronen und erhält Land für 2 Scheffel Saat und Wiesen für 1 Fuder Heu zugewiesen.

Die Martens nehmen später auch die Vollhufe auf dem Hof Ostermühlen in Besitz

1708 ist Claus Martens (Sohn von Obigem) als Pächter der kgl. Wassermühle genannt. Der Schwiegersohn von Claus Martens (dem 2.) wird Claus Hadenfeldt.

Fortan gehört der Name Hadenfeldt zur Wassermühle beim Hof Ostermühlen. Dann folgt Voß.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nun zur Hof-Geschichte In der Marsch 3

1740 Jasper Veers *? Ist Besitzer der Hufe verh. mit Gretje, geb. Janßen

1769 Claus Martens *1736 +1789 er heiratet Trien *1746 +1819, geb. Veers

Der Vater von Claus Martens, ebenfalls ein Claus Martens verheiratet mit Antje, geb. Harders, stammte gemäß Familienstammbaum aus Osterstedt. Dort gab es an der Au den ersten Standort einer Wassermühle (später Meierei), die dann nach Ostermühlen verlegt wurde. Wie dies jedoch genau zusammenhängt läßt sich wohl nicht mehr genau belegen, da es hierfür keine schriftlichen Nachweise gibt.

Kinder: Claus *1770

Margaretha *1772

Antje *1775 verh. mit Jürgen Rohwedder, Haale

Trien *1778 verh. mit Jochen Pohlmann auf der Horst

Hans *1780 verh. mit Trienke, geb. Tüksen (5 Ki.)

Jasper *?

Elsa *?

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Friedenstraße 3

Dieser Hof wird wird im Jahr 1447 das erstemal erwähnt, in den ältesten, schriftlich erhaltenen Unterlagen im Landesarchiv Schleswig über den Ort Beringstedt, damals noch Bernstede.

Laut Recherche unseres ehemaligen Bürgermeisters und Ehrenbürgers Herbert Jürß im Landesarchiv Schleswig (Abt. I Nr. 203) wird der Name Otten (Radecke und Syverde), in der holsteinischen/dithmarscher Klageliste von 1447 erstmalig erwähnt. Es gab seinerzeit zwei Höfe Otten. Wer welchen Hof damals führte lässt sich nicht mehr feststellen.

In einer Notiz von Otto Bolln steht zu lesen, dass der Hof Ott um 1602 bereits 250 Jahre alt gewesen sein soll, also bereits um 1350 in Beringstedt ansäßig war.

Somit hat dieser Hof die älteste Geschichte in Beringstedt, von der wir heute wissen.

Das Gebäude sah damals jedoch anders aus und war wahrscheinlich in alter holsteinischer Bauweise erbaut, ähnlich dem alten Hof Wendell, von dem es noch ein Foto gibt:

Wann der Hof umgebaut und neu gebaut wurde ist nicht bekannt.

Foto (oben) um 1900 -aus dem Heimatbuch von 1920-

Claus Ott, seine Frau Gretchen Ott, geb. Kock, und Tochter: Wiebke oder Anna

Foto (unten) zur Verfügung gestellt von Hinrich Trede u. seiner Frau Inge

die Hofstelle Rosenkranz, mit Wintergarten. Das Bild muss nach 1920 entstanden sein, denn in dieser Zeit war Otto Rosenkranz Gemeindevorsteher in Beringstedt und neben der Haustür hängt auf der einen Seite das Schild, dass ihn für dieses Amt auszeichnet und auf der anderen Seite der Schaukasten mit den Veröffentlichungen für die Gemeinde.

Hofgeschichte, soweit schriftlich belegt:

1447 Radecke Otten und Syverde Otten, werden jeweils als Hofbesitzer (2 Höfe) genannt.

1540 Thies Otte Vollhufe. In der Rendsburger Amtsrechnung (lt. Urkunde Landesarchiv) ist zu lesen, das er für die Verstärkung der Befestigung der Stadt Rendsburg eine Steuer von 12 Mark und 2 Schilling zahlen mußte.

1602 Detleff Otte, 1634 Detlef Otte und 1668 ebenfalls Detlef Otte

1679 Johann Harder Otten Witwe Zu dieser Zeit ist der Hof eine Reuterhufe (auch Reiterhufe genannt). Bedingt durch den 30jährigen Krieg (1618-1648) und dem sogenannten `Polackenkrieg´ (1657 – 1670) hatte das ganze Land schwer gelitten. Das Königreich Dänemark -als Beherrscher des Herzogtum Holstein- war durch aufwendigen und luxeriösen Lebenswandel in Kopenhagen in ständiger finanzieller Bedrängnis. Man war dort aber auch sehr kreativ in der Erfindung neuer Steuerquellen und in der Einsparung und Abwälzung von Kosten aller Art. Der Dänenkönig Christian V (er regierte von 1670 – 1699) verfügte kurz nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1671, die Kosten des stehenden Heeres drastisch einzuschränken und zwar in der Weise, dass die berittenen Truppen des Heeres kurzer Hand auf die Bauernhöfe verlegt bzw. verteilt wurden. Im heutigen Amt Rendsburg wurden hierzu insgesamt 134 Bauernhöfe als sogenannte Reuterhufen bestimmt und mit dauernder Zwangseinquartierung belegt. Den Reiterhufen war zwar eine gewisse Steuerfreiheit zugesichert worden, aber darauf nahm man bei der Eintreibung wenig oder gar keine Rücksicht bei den sonstigen Abgaben in Form von Geld, Naturalien und Leistungen. Für die Vollhufe Otte dauert diese Belastung 9 Jahre und brachte den Betrieb an den Rand des Untergangs.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Steinbergstraße 21

Folgende Besitzer sind bekannt:

ca. 1800 Joachim Siebern

Hans Thöm es folgt sein Sohn

Johann Thöm Er heiratet Elsabe geb. Hadenfeldt, Tochter des Hans Hadenfeldt (Stammstelle). Sie bleiben kinderlos und

der Besitz geht über an die Schwester von Johann Thöm.

Anna Thöm verheiratet mit Claus Wohlers

Dieses Bild befindet sich im Besitz von Annel. Illing, Birkenweg. Ihre Großmutter war eine geborene Wohlers.

Claus Wohlers Er stammt vom Wohlershof, der sich -Im Eck- befand (heute nicht mehr vorhanden). Der elterliche Hof Wohlers wurde parzeliert. Es entstanden einzelne Grundstücke mit teils alter Bebauung.

Sie hatten 2 Töchter: Anna später verh. mit Gustav Möller, siehe Birkenweg 6

Gretchen Sie heiratet Heinrich Schrum

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Friedenstraße 16

Das Bild, rechts, wurde von Anne Solterbeck zur Verfügung gestellt. Es zeigt den alten Hof Boie, einst J. Hadenfeldt. Die Kastanie (rechts im Bild) an der Hofeinfahrt vom damaligen Hof Hadenfeldt (heute Vassarie) wurde 2016 gefällt. Ebenfalls noch zu erkennen ist der hölzerne Pfahl mit den Wegweisern Richtung Gokels, Barlohe und Schenefeld, an der Kreuzung Friedenstr.-Seegensgang. Bild links ist aus der ersten Schulchronik (1884-1928).

1696 Peter Karstens

In einer Liste von 1696 über die vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe in Beringstedt wird er als Hofbesitzer genannt.

1773 T. Carstens wird als Hofbesitzer genannt.

1806 verheiratet sich Elsche Karstens mit Hans Hadenfeldt.

Er übernimmt ihren Besitz (den Hof) für 4.000 Mark.

Wahrscheinlich wird in dieser Zeit das Altenteilerhaus gebaut (siehe Friedenstraße 14).

Hans Hadenfeldt ist der 3. Sohn des Claus Hadenfeldt *1744 und dessen 2. Ehefrau Antje, geb. Rohwer aus Breiholz.

Hans Hadenfeldt *1785 + 1875 heitatet 1806 Elsche Karstens

1 Sohn: Claus *19.07.1810 + 10.02.1864

4 Töchter Chatarina *07.04.1813 …

Antje *21.03.1818 + 04.06.1887, -sie heiratete 1837 ihren Cousin Hans Hadenfeld -siehe Stammstelle-

Wiebke *22.07.1821 + 16.12.1893 sie heiratet Hans Boie

Margaretha *27.06.1827 + 28.01.1911

1844 Claus Hadenfeldt heiratet Margareta Kaltenbach

Die Ehe blieb ohne Kinder.

1864 Seine Schwester Wiebke erhielt den Hofbesitz ihres Bruders. Sie heiratet:

1869 Hans Boie, aus Innien, ist verh. mit Wiebke, geb. Hadenfeldt

Hans Boie ist in den Jahren 1869 – 1876 Gemeindevorsteher in Beringstedt.

An Viehbestand sind zu dieser Zeit verzeichnet: 2 Pferde, 7 Kühe, 1 Jungtier, 4 Schafe u. 4 Schweine

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

In der Marsch 7 Hof Ruge, Sierk, Marxen (Pächter)

Diese Hofgeschichte ist zusammengestellt aus den Aufzeichnungen von Herrn Otto Bolln und den dazugefügten Fakten und Ergänzungen, die Herr E. Marxen im Jahr 2019 aufgeschrieben hat.

Ein kleiner Ausschnitt eine alten Beringstedter Postkarte

Das alte Gebäude war reetgedeckt und stand in der damals üblichen Nord-Süd Richtung, d. h. die große Diele war nach Süden gerichtet, der Wohnteil lag nach Norden.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Alte Dorfstraße 3

Auf einer Liste von 1738, die sich im Landesarchiv in Schleswig (Akt Nr. 399 9 6) befindet und von Herbert Jürß ausfindig gemacht wurde, sind alle Beringstedter Hufen-Besitzer aufgeführt. U. a. auch

Marx Saggau, als Besitzer einer Halbhufe.

1740 ist dies Hans Sachau (lt. Aufzeichnungen von Otto Bolln)

Desweiteren gibt es im Landesarchiv unter Nr. 104 / 177 ein Vermessungsregister von 1780 - 1784. Hier werden die Namen Claus Sachau und Claus Börgen (im Zusammenhang geschrieben, scheinbar sind sie verwandt, evtl. der Schwiegersohn?). Sie bekommen folgende Landflächen vermessen und zugeteilt:

Quant: 20/01/47 Quadet: 10/00/50 Quant: 00/07/22 Quadet: 10/00/50

An gutem Land hat Claus Saggau erhalten: 1/0/34 Quant.

Quant ist eine latainische Größe. In welchem Verhältnis sie zu den heutigen Maßen besteht, bleibt offen. In den Jahren 1779 bis Ende der 1780er Jahre wurden -auf geheiß des dänischen Königs- die Ländereien in Holstein vermessen und es kam dann zu einer Landverteilung an die einzelnen Höfe. Diese haben zuvor das Gemeindeland in Gemeinschaft bewirtschaftet und beweidet -Almende genannt-). Es wird auch noch eine andere Maßeinheit genannt: Ruthen. Hier heißt es im Originaltext: Für alle Dorfacker-Wiesen und Landwege, Straßen Breite 2 Ruthen und mit Gräben 3 Ruthen. Um das Dorf so viel Land bleibt, damit die Schafe, Schweine und Gänse nicht sogleich Schaden anrichten, wenn sie aus dem Stall gelassen werden. Diese Plätze sollen Gemeinschaftseigentum bleiben.

In einem weiteren Schreiben vom 12.12.1785 (ebenfalls im Landesarchiv) der Bonitierungsmänner (Vermesser) sind die Besitzer aufgelistet, die mit dieser Landaufteilung zufrieden sind. Hier wird der Name Sachau nicht erwähnt !!! (Originaltext im Schreiben: Somit haben wir uns heute begeben, und sämtliche Interessenten vernommen, ob sie mit dieser Verteilung und Verlegung zufrieden oder was gegen diese einwenden möchten.)

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Friedenstraße 7

- aus den Aufzeichnungen, die im Beringstedter Archiv zu finden sind:

1602 Hans Söte wird als Besitzer der Halbhufe genannt.

1740 Sötje (auch Söth, Sotie oder Söte geschrieben) Ein Johann Soeth ist in der Zeit von 1846 - 1855 Bauernvogt in Beringstedt

1800 Johann Kaltenbach wird als Besitzer genannt. Ihm folgen zwei weitere Johann Kaltenbach

Der jüngere Nachfolger heiratet die Jungfer Fehrs. Um 1800 gibt es aber auch einen Gerhart Kaltenbach, als Besitzer des Hofes Holm. Die Tochter des 1786 in Hadenfeld (bei Schenefeld) geborenen Johann Kaltenbach heiratete einen Claus Holm in Beringstedt.

In der Familienchronik Hadenfeldt steht, dass Claus Hadenfeldt 1844 Hofbesitzer wird und mit Margareta Kaltenbach verheiratet ist. Sie stirbt jedoch sehr bald ohne Kinder. Ob sie vom Hof Kaltenbach stammte ist leider nicht vermerkt, jedoch denkbar, weil der Name Kaltenbach hier bei uns im Norden verhältnismäßig selten ist.

1870 Johann Kaltenbach wird als Schuldner genannt. Der Gläubiger wird nicht genannt

1873 sind die Schulden schon geringer. Gläubigerin ist Anna Söth (Erbin, oder Vorbesitzerin). Es ist dies wahrscheinlich die Restkaufsumme, die als Hypothek eingetragen wurde. -Kommentar desjenigen, der diese Fakten festgehalten hat.-

1874 gibt es in Beringstedt 7 Personen mit Nachnamen Kaltenbach.

In der Klassensteuerrolle Beringstedt vom 26.3.1873 werden folgende Namen als Zugehörige des Haushalts Kaltenbach genannt: Jürgen Roweder als Knecht, Wiebke Sievers als Magd,

Anna Söth als Verlehnsfrau mit 3 Personen (Kate, Friedenstraße 5).

Bei der Gründung einer Meirereigenossenschaft in Beringstedt gehört Hans Kaltenbach neben Hans Lucht, Johann Wendell, Samuel Timm, Hinrich Holm und Hans Hadenfeldt zum gewählten Vorstand dieser Genossenschaft, gegründet 1887.

Unterkategorien

Höfe in alter Zeit

Reiterhufen

Reiterhufen

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Auszug aus der Amtsstube

Auszug aus der Amtsstube

Stickelloh

Stickelloh

Schule

Aufsätze Beringstedter Schüler

Aufsätze Beringstedter Schüler

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Die alte Sportbaracke

Die alte Sportbaracke

Seite 7 von 11