- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Männer-Gesangverein Beringstedt

später Gemischter Chor

Gründung 1908

Das deutsche Sprichwort legt dem Gesang eine so hohe Macht bei, daß es meint: „Der Singende ist keiner Schlechtigkeit fähig.“ Jedem ist das Wort bekannt: „Wo man singt, da laß dich fröhlich nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ In diesem geflügelten Volksspruch liegt ein großer Kern Wahrheit. Denn die Töne des Liedes veredelt die Neigung, besänftigen die Leiden- schaft, erzeugen hochherzige Tugend und erwecken aufopfernde Vaterlandsliebe. Es ist eine wundersame, fast unbezwingliche Gewalt die der Gesang auf jedes unverdorbene Menschenherz ausübt. „Es schwinden jeden Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.“

Dies waren auch die Motive, die eine Anzahl Verehrer der edlen Sangeslust hierorts zusammen führte in dem Bestreben, in freudig ernster Vereinigung den kräftig schönen Männergesang zu pflegen. Der Verein ist gegründet und will durch gemeinsame Arbeit ideale Güter erstreben und erreichen. Zur Freude und Fröhlichkeit aller seiner Mitglieder will der Gesangverein biederen Männer die edle Sangeskunst pflegen und denselben Gelegenheit geben, sich an dem Wohlklang der Töne, an der Schönheit der Harmonie zu ergötzen und zu erfreuen. Es will denen, welche die schöne Gottesgabe des Gesangs versagt ist, aber trotzdem Gesangesfreunde sind eine reine edle Freude bereiten durch Vortrag guter Trost. Er will sich bemühen, Feste gesanglich zu verschönern und will dafür sorgen, daß besonders vaterländische Feiern der gesangliche Schmuck nicht fehlt. Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß der Gesangverein vor allen Dingen geistliche Zucht, rechte Lebensklugheit, gesunde Fröhlichkeit, rechten Lebensernst sowie brüderliche Liebe pflegen und fördern will. Darum Ihr biederen Sangesfreunde, opfert Eure Zeit, schont keine Mühe die schöne Gottesgabe des Gesangs an Euch wirken zu lassen: „Im Takte fest, im Tone rein, soll unser Tun und Singen sein“. Ein Hoch dem harmonischen Klang und allen seinen Freunden!

Aus den vorhin erwähnten Motiven wurde der Gesang-Verein Beringstedt 1908 ins Leben gerufen. Die erste Übung wurde am 11. Januar unter Leitung des Herrn Lehrer Thomsen im 1. Klassenzimmer der hiesigen Schule abgehalten. Nachdem der Verein schon auf der Kaiser-Geburtstagsfeier des ebenfalls neugegründeten Kriegervereins das Fest durch Vortrag einiger Lieder hatte verschönern helfen, traten Anfang Februar 5 Mitglieder zur provisorischen Ausarbeitung des Statuts zusammen, welches dann den versammelten aktiven Mitgliedern zu Genehmigung vorgelegt und nach Änderung einiger Punkte von denselben gutgeheißen wurde. Leider wurde uns bei dieser Gelegenheit durch entstandene Meinungsverschiedenheiten ein gern gesehenes Mitglied wieder entfremdet. Es wurde sodann zur Wahl eines Vorstandes geschritten und wurden gewählt: Herr Lehrer Thomsen als Dirigent, Hermann Vohs (heute schreibt man Voß oder Voss) als Vorsitzender, Hans Looft als Cassierer, Julius Thomsen als Schriftführer und Heinrich Bruhn als Beisitzer.

Die Übungen wurden im 1. Klassenzimmer der hiesigen Schule abgehalten. Der Dirigent erhält für eine Bemühung pro Übungsabend 1 M (Mark).

Auf Antrag einiger Mitglieder ist eine Versammlung der Sänger auf heute, den 10. März 1908 im Lokale des Herrn E. Vohs (Ehler Voß, Gastwirtschaft, Steinbergstraße, später Lenschow) angeraumt. Leider muß die mangelhafte Beteiligung seitens der Mitglieder gerügt werden.

Auf der Tagesordnung stehen:

- Besprechung über Einführung auf den Vereinsbällen

- Eintrittsgeld der aktiven und passiven Mitglieder

- Beschlußfassung über den 1. Vereinsball

- Sonstiges

Nachdem die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt ist,

wird zu Punkt 1 der Tagesordnung beschlossen: Jedes aktive unverheiratete Mitglied ist berechtigt auf den Vereinsfeierlichkeiten eine Dame dann frei einzuführen. Die Teilnahme der auswärtigen Gäste kann unter der Bedingung erfolgen, daß selbige für das laufende Quartal Mitglied werden gegen Zahlung eines Eintrittgeldes von M-50 (Mark =100 Pfennige minus 50, also 50 Pfennige) und des vierteljährigen Beitrags von M-75 (25 Pfennig).

Betreffs Punkt 2 wird beschlossen: Das Eintrittsgeld wird von jetzt ab für aktive wie für passive Mitglieder auf 1 M erhöht.

Punkt 3: Die Abhaltung des ersten Vereinsvergnügens

zu Punkt 4: Sonstiges wird

1. Beschlossen: Über Beschlußfassungen und Gespräche in den Versammlungen wird den Mitgliedern Verschwiegenheit bei Strafe bis zu 5 M empfohlen.

2. Auf den Bällen ist das Tanzen mit brennender Zigarre bei Strafe von 50 Pf verboten. Ebenso soll das Aufbehalten der Kopfbedeckung vermieden werden.

Beringstedt, den 10. März 1908

Der Vorstand:

Thomsen Dirigent

Herm. Voß Vorsitzender

H. Chr. Looft Cassierer

Julius Thomsen Schriftführer

H. Bruhn Beisitzer

Abschrift (im März 2020) aus dem Protokollbuch des Gesangvereins Beringstedt:

Übersicht der Tätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre, aufgestellt am 15. 2. 1911

Anläßig der diesjährigen Jahreshauptversammlung gereicht es uns wohl zur allgemeinen Freude einen Rückblick auf die Tätigkeit des Vereins im verflossenen Jahr tun zu dürfen. So gelang es uns ja nach mehreren verhergegangenen Versammlungen ein Sängerfest hierorts zu veranstalten, welches dem Gesangverein nicht nur bei Gönnern sondern auch bei Nichtmitgliedern in bessere Beziehungen gestellt hat. Ferner ersieht man in der Zunahme der passiven Mitglieder ein wachsendes Interesse an den Gesangverein. Leider war zu unserem Unternehmen die Witterung nicht hold, wodurch es manchen nicht vergönnt war an dem Feste theilzunehmen. Da wir bis dahin keinem Verbande angehörten waren wir von Dankbarkeit erfüllt als die Gesangvereine Hohenwestedt, Hademarschen, Lütjenwestedt, Todenbüttel und Innien zusagten und mit fast der ganzen Stärke der Vereine erschienen. Trotz der ungünstigen Witterung gelang es uns doch eine Einnahme von 382,70 Mark zu erzielen, was doch auf eine Rege Betheiligung schließen läßt, leider hatten wir aber auch eine enorme Ausgabe von 192,70 Mark, also restlich uns ein Reingewinn von 190 Mark welcher zinstragend bei der Darlehenskasse hier belegt ist und wohl als Fahnenfond gelten dürfte.

In Dankbarkeit gedenken wir der Tätigkeit der Einwohner und hauptsächlich des Festcomitees bestehend aus den Herren H. Looft, H. Bruhn, H. Kracht, H. Timm, J. Harms und A. Nuppnau welche wesentlich zur Hebung der Stimmung und Ausschmückung des Ortes beitrugen und den Vorstand in jeder Weise unterstützten. Bei dieser Festlichkeit wurde ferner von unserem Verein die Gründung eines Bundes der Nachbarvereine angelegt, was mit dem Resultat endete für später eine Diligierten-Versammlung einzuberufen. So wurde denn am 16.12.1910 von unserem Verein eine Diligierten-Versammlung anberaumt, die Vereine wurden vertreten von den Herren Lehrer Dunker und M. Kock Todenbüttel, H. Butenschön und H. Pohlmann Lütjenwestedt, und B. Rohwäder, J. Evers und W. Lamprecht Beringtedt und auf Berathung wurde der Sängerbund an der Westbahn gegründet. Als Bundesvorstand wurden gewählt B. Rohwäder (Vorsitzender) J. Evers (Schriftführer) und Lehrer Dunker und E. Butenschön zu Beisitzern. Ferner wurde durch eifriges Vorwärtsstreben des Vereins am 09.12. 1910 ein Ball abgehalten. Durch theatralische Aufführung und Gesangsvorträge war genannter Ball stark besucht und fiel zur allgemeinen Zufriedenheit aus. Als Aufführung wurde das echte Weihnachtsglück gegeben und wurde von sämtlichen Anwesenden mit großem Interesse verfolgt. Möge der Verein noch manches solcher Feste geben.

Angefertigt von W. Lamprecht

Schriftführer

Am 2. Ostertag 1911 wurde die neue Fahne des hiesigen Männergesangvereins unter großer Beteiligung der Nachbarvereine und der Einwohner des Ortes geweiht. Der feierliche Akt fand bei dem Denkmal Wilhelms I unter der rauschenden Doppeleiche statt. Lehrer Nickelsen hielt die Weihrede. (Abschrift aus der ersten Schulchronik 1884 – 1928)

1954 wurde aus dem Männergesangsverein der Gemischte Chor Beringstedt. Seitdem singen auch Frauen im Chor. Notwendig wurde dies, weil die aktive Sängerzahl durch die Kriegs- und Nachkriegszeit stark abgenommen hatte.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

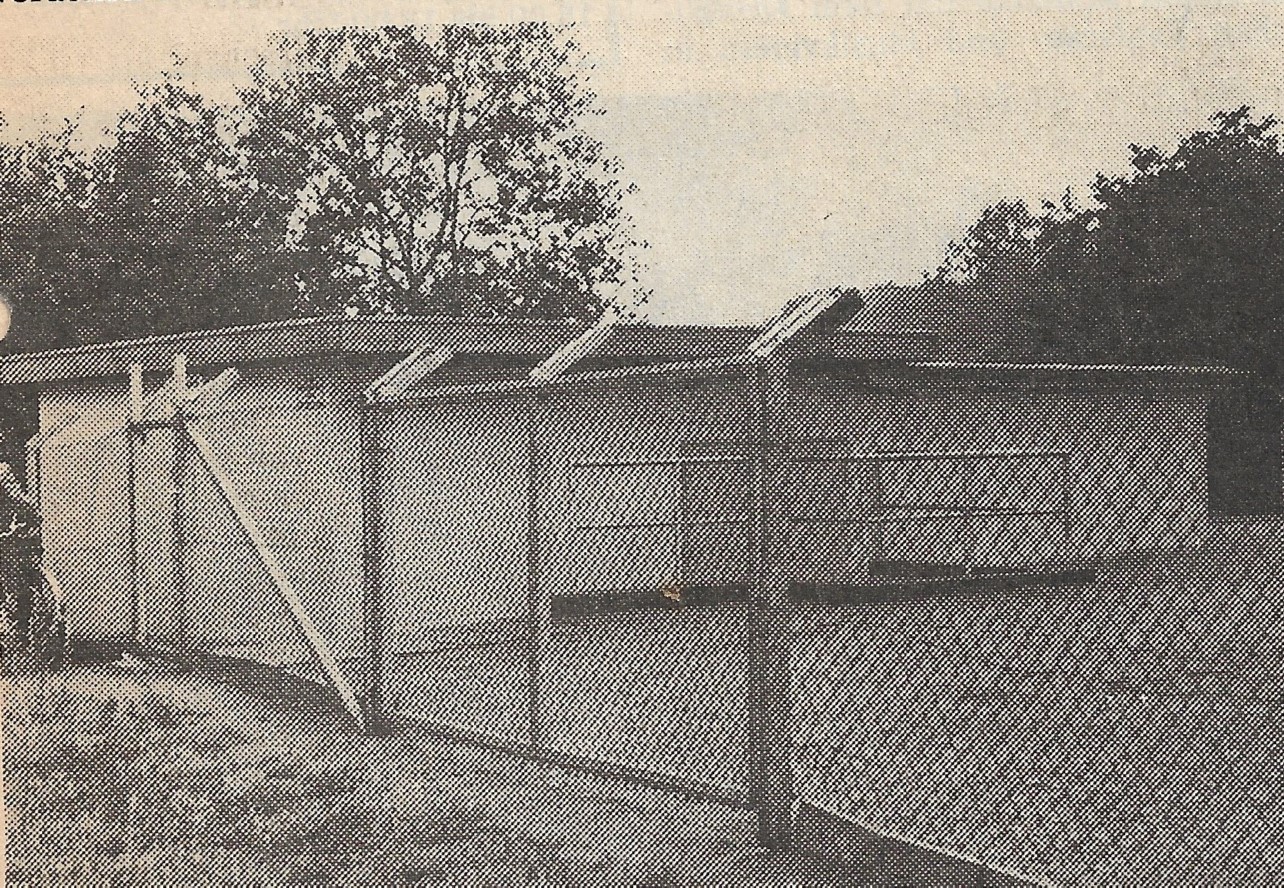

Um 1954/55 wurde in Beringstedt eine Gefriergemeinschaft gegründet. Vorsitzender war Ehler Holm. Neben dem Spritzenhaus wurde ein Gebäude errichtet, in dem dann die Gefrierfächer eingebaut wurden. Diese konnten dann von den Mitgliedern der Gemeinschaft gemietet werden.

Friedenstraße/ Ecke Eichenweg

Einer der Arbeiter auf dem obigen Bild ist Hinrich Hartig. Er wohnte in der Dorfstraße 20 und war in früheren Jahren nebenbei auch der letzte Nachtwächter von Beringstedt.

Bild oben: Blick von der Friedenstraße. Bild unten: Blick vom Eichenweg, gegenüber Hof Wendell

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Kleingartenverein

In den Nachkriegsjahren wurde in Beringstedt ein Kleingartenverein gegründet.

Da 1945 sehr viele Heimatvertriebene hier in Beringstedt auf dem Bahnhof eintrafen und untergebracht werden mußten, herrschte eine allgemein große Not an Wohnraum und Lebensmitteln. Zwar gab es Lebensmittelkarten mit denen man das Allernötigste bekam, diese waren jedoch stark rationiert und reichten bei Weitem nicht für die menschlichen Bedürfnisse, vor allem an frischem Gemüse, Kartoffeln etc.

Von der Gemeinde Beringstedt wurden daher Flächen zur Verfügung gestellt, damit diese Menschen hier die Möglichkeit zur Selbstversorgung bekamen. Diese Flächen waren:

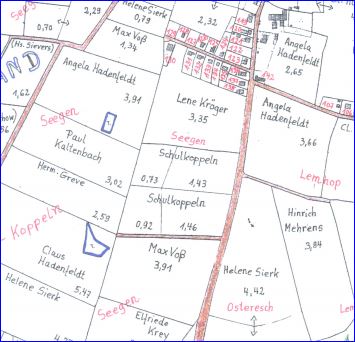

- Die Schulkoppeln, die auf der rechten Seite an der Straße Richtung Puls lagen, siehe Bild:

- Das Gelände hinter dem Schulgebäude

- Im Birkenweg

- Auf dem Saar

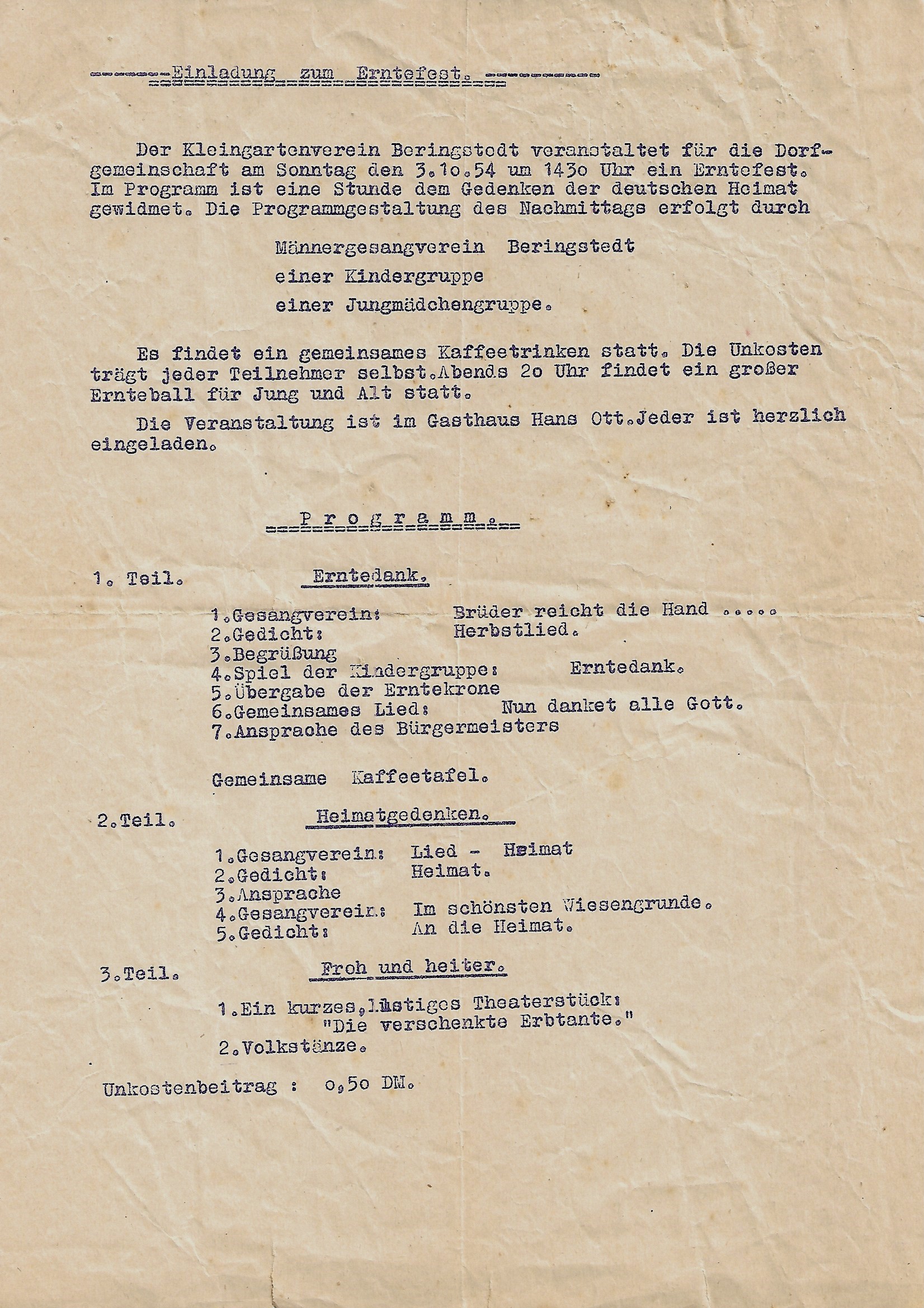

1954 feierte der Kleingartenverein ein Erntefest in der Gasthof Ott (Bahnhofsgaststätte) und lud hierzu alle Beringstedter ein:

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

-abgeschrieben aus den Aufzeichnungen von Otto Bolln-

Nach dem sogenannten nordischen Krieg von 1700-21 mit seinen verheerenden Folgen für Land und Leute wurde die

Beringstedter St. Vitus Gilde

im Jahr 1744 gegründet.

Der uns eigentümlich klingende Name rührt von dem katholischen Märtyrer und Heiligen Veit Vitus von Sizilien, einem der 14 kath. Nothelfer her. Gedenktag ist der 15. Juni.

Die Beringstedter Gilde gelangte zu großem Ansehen und relativ großer Verbreitung. Die Beringstedter Gilderolle (Statuten = Satzung) war Vorbild für die 1573 gegründete Mehlbeker Gilde, als diese 1840 ihre Statuten erneuerte. Über die Beringstedter Gilde St. Vitus gibt es einen Bericht in der `Heimaterde´, der Beilage zur Schlesw.-Holst. Landeszeitung von 1960, Seite 245.

Gilden, d.h. organisierte Hilfe auf Gegenseitigkeit gab es schon im 16. Jahrhundert, so die Ölixdorfer Gilde von 1539 (gegründet) und von Johann v. Rantzau auf Breitenburg `konfirmiert´, d.h. gutgeheißen. Diese hatte im 17. Jahrhundert 400 Mitglieder, war die größte Gilde im Land und hatte Mitglieder auch in Schenefeld und Hohenwestedt. Das Gildewesen wurde gerade von den Rantzaus auf Breitenburg, Drage und Mehlbek gefördert.

Die Beringstedter Gilde von 1744 hatte ebenfalls zahlreiche Mitglieder in den umliegenden Dörfern. Das Gildefest wurde jährlich am 15.6. gefeiert, also zwischen Heu- und Kornernte.

15 Jahre lang fand das Gildefest auf der Diele des Hauses Kaltenbach statt.

Später wurde auf der Diele eine hölzerne Tanzfläche ausgelegt, die von dem Gastwirt Hinrich Bolln in Reher entliehen wurde.

Als Vorstandsmitglieder sind vor 100 Jahren genannt:

Claus Wohlers Beringstedt

Lehrer Lindemann Beringstedt Schriftführer (Dorflehrer von 1856-81, Alte Schule)

Peter Brandt Oldenborstel

Michael Ahmling Puls

Jürgen Jacobs Seefeld

Markus Haß Osterstedt

Viele Jahre war unser Großvater (mütterlich) der sogenannte `Pottmeister´ und

Jürgen Sievers (1828 bis 1893) Gildeschreiber. Durch die strenge Einhaltung der Statuten (er war Königlicher Chausseeaufseher, Beamter) verschaffte er sich zwar Ansehen, mitunter aber auch Gildemitglieder, die ihm nicht wohlgesonnen waren.

Die Gilde-Fahne. Sie wurde in mühevoller Handarbeit gestickt von den Beringstedter Frauen: Irmi Jürß (links) und Annemarie Rubien (rechts)

Ein Bericht zur Beringstedter St.-Vitus-Gilde, geschrieben (2020) von Marlene Sievers:

Die Beringstedter St. Vitus-Gilde wurde 1744 gegründet, zu einem Zeitpunkt, wo Schleswig-Holstein zu Dänemark gehörte. Der König Christian VI war gleichzeitig Herzog der Herzogtümer Schleswig und Holstein, sowie König von Norwegen und Dänemark.

Die St.-Vitus-Gilde wurde in einer Epoche des Wohlstandes gegründet, damit niemand unverschuldet in Not und Armut z. B. durch ein Feuer geriet.

Der Grundsatz der Gilde lautete: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“.

Im Vorstand der Gilde gibt es folgende Vertreter:

- Vorsitzenden (Ältermann)

- Geschäftsführer/in

- Stellvertretende/n Vorsitzende/n

und zusätzlich 3 weitere Vorstandsmitglieder und mindestens 3 weitere Schauleute (Rechnungsprüfer)

Die Gilde hat Kriege, Inflationen und Währungsreformen überstanden, sowie alle Probleme bewältigt. Sie hat sich stets den Bedürfnissen der Gildemitglieder angepaßt.

Heute versichert die St.-Vitus-Gilde selbst: Landwirtschaftliches Inventar, Hausrat und Glas. Sie betreibt außerdem die Vermittlung von Wohngebäude-, Privat-Haftpflicht-, Hunde- und Pferdehaftpflicht-, Unfall-, Kfz-Versicherung und Sterbekassen-Versicherung.

Die Beringstedter Gilde ist, wie andere Gilden auch, dem Verband der Versicherungsvereine angeschlossen. Rückversichert bei Großschäden ist sie bei der Kieler Rückversicherung.

Erste Aufzeichnungen gibt es seit 1892 (Protokollbuch). Jährlich findet eine Kassenprüfung, Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung statt und -evtl. falls nötig- eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist für alle Mitglieder. Sie erhalten dann Informationen zum Geschäftsbericht, den Bericht des Kassenprüfers, es werden Wahlen vorgenommen und Sonstige Anfragen besprochen. Danach gibt es für alle Mitglieder eine Kaffeetafel und später ein gemeinsames Abendessen, wo im Anschluß das neue Königspaar vorgestellt wird und dies dann mit einem gemütlichen Beisammensein endet.

Jedes Jahr wird auf dem Gildefest bei den Frauen eine Gildekönigin durch Fischstechen und bei den Herren ein Gildekönig durch Luftgewehrschießen ermittelt.

Seit dem 15. Juni 1950 durften das erste Mal Frauen an dem Gildefest teilnehmen.

Heute versichert die Gilde in ganz Schleswig-Holstein.

Früher waren die Bezirke der Gilde: Puls, Reher, Schenefeld, Wapelfeld, Hohenwestedt, Remmels, Nindorf, Tappendorf, Nienborstel, Dörpstedt, Todenbüttel, Stelle, Nordhastedt, Seefeld, Lütjenwestedt, Haale und Beringstedt.

Bis 1969 fanden die Mitgliederversammlung und die Gildefeier Mitte Juni statt, danach ab 1970 Ende Mai (wegen der Heuernte wurde hier eine Änderung vorgenommen).

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Sterbekasse

Aufsatz einer Schülerin geschrieben am 16.3.1935, Helene Voß

Unsere Sterbekasse wurde im Januar 1923 gegründet. Damals waren es 357 Mitglieder, jetzt 352. Man veranstaltete Sammlungen. Da die Inflationszeit war, brachte die 1. Sammlung 397.120 Mark ein. Für dieses Geld schaffte die Gemeinde Holz und Beschläge für die Särge an. Die 2. Sammlung wurde von den Mitgliedern mit Eiern und Bargeld bezahlt. Dieses brachte 441.700 Mark ein. Durchschnittlich wurden zwei Sammlungen im Jahr veranstaltet. Allein das herstellen eines Sarges kostete 40.000 Mark. Der Arbeitslohn für einen Tischler, allein fürs Bretter hobeln und anfertigen 27.000 Mark. Als dann die Goldmark eingeführt wurde änderten sich die Zahlen. Jetzt bekommt ein Erwachsener 70 Mark Sterbegeld, von 6-16 Jahren 45 Mark und von 1-6 Jahren 25 Mark. So helfen sich gegenseitig die Leute. Seit dem 3. Februar 1933 heißt es nicht mehr Sterbekasse sondern „Sterbeunterstützungskasse“.

Hier ein weiterer Bericht bis zur Auflösung, erzählt und aufgeschrieben im Januar 2019 von Gertrud Keller (87 Jahre alt). Sie hat den obigen Bericht aus der alten deutschen Schrift übersetzt und folgende Informationen hinzugefügt:

Später war der Name „Wohltätigkeitsverein“.

Bis zur Auflösung hat der Verein noch weitere Währungen überlebt: An die genannte "Goldmark" reihen sich die RM Reichsmark, die DM Deutsche Mark und der jetzige Euro. Die Satzung von 1923 ist noch erhalten und liegt den Protokollen, diese befinden sich im Archiv unserer Gemeinde, Hier liegen sämtliche historische Schriften. In der nachfolgenden Zeit ist das Sterbegeld von einem Kassierer, der in den Satzungen vorgeschrieben ist, gesammelt worden. Nach einem Sterbefall wurde immer im Voraus für den nächsten Trauerfall gesammelt, so daß immer ein Betrag sofort zur Verfügung stand um den Verstorbenen würdevoll zu bestatten. Dies war vor allem nach dem 2. Weltkrieg eine schwierige Zeit, denn manchem fehlten einfach die Möglichkeiten (Geld), um wenigstens Holz für einen Sarg kaufen zu können. Durch eine Mitgliedschaft im Wohltätigkeitsverein konnte hier Hilfe geleistet werden. Es fehlte in der Nachkriegszeit in vielen Familien an so vielen Dingen. Allein schon die beengten Wohnverhältnisse in dieser Zeit sind für uns heute (2019) kaum vorstellbar.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die alte Meierei von Beringstedt in der Friedenstaße

Meiereigenossenschaft Beringstedt

81 Jahre lang gab es in Beringstedt eine Meierei. Im Februar 1887 wurde -im Haus von E. Holm- von den Gründungsvätern der Bau einer Meierei beschlossen. Diese ging dann 1888 in Betrieb. Damals war dies ein bedeutungsvoller Fortschritt zu der bis dahin üblichen Milchverarbeitung, das Buttern auf jedem einzelnen landwirtschaftlichen Hof, was jedoch noch nicht von jedem Milchproduzenten so gesehen wurde. Einige wollten es lieber bei der althergebrachten Verfahrensweise belassen. So wurden von den 18 erschienenen Mitglieder, durch einfache Stimmenmehrheit, der Vorstand gewählt:

Hans Lucht (Vorsitzender), Johann Wendell, Samuel Timm, Hinrich Holm (Schriftführer) und Hans Hadenfeldt

Der Butterhändler Stoffer (Christoffer) Evers (er wohnte im Haus: In der Marsch 1) lieferte damals die in Beringstedt produzierte Butter, mit seinem Pferdefuhrwerk, einmal in der Woche bis nach Hamburg. Hier bekam er die besten Preise für seine Ware bezahlt.

Informationen aus der Festzeitschrift, die zum 75. Jubiläum der Meierei (1962) gedruckt wurde, von Ingrid Martens 2019 beim durchsuchen alter Unterlagen wiedergefunden und für die Chronik zur Verfügung gestellt wurde:

1895 betrugen die Betriebskosten 1Pf je Liter Milch.

1896 wurde mit dem Kartoffeldämpfen begonnen.

1900 wurde vom Vorstand beschlossen die Milchlieferungen monatlich abzurechnen (vorher alle 4 Wochen).

Der erste Anstellungsvertrag mit dem Meieristen, datiert am 1. August 1903.

Am 12. März 1904 wird mit dem Käsen begonnen. Der Meierist erhält eine Entschädigung von 50 Pf je Stück.

1919 betragen die Betriebskosten je Liter Milch 4 Pf.

Lt. Protokoll vom 22.10.1921: Teuerungszuschlag für den Meieristen: für 1 Schwein 3.000,-- RM.

1922 beträgt das Gehalt für den Meieristen 20.000,-- Mark. Im selben Jahr gibt es die erste Bilanzveröffentlichung in den Genossenschaftlichen Mitteilungen. Im Oktober wird Butter zur Auktion des Meiereiverbandes Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Ankauf neuer Maschinen für 840.000,-- Mark von Bergedorf. Kostgeld für den Monteur: 1.000,-- Mark je Tag. (Inflationszeit)

1923 beträgt das Gehalt des Meieristen 100 Goldmark je Monat.

März 1927: Antrag auf Prämierung sauberer Milch - abgelehnt.

1932 gibt es lt. Protokoll eine tägliche Fettprobe, abends und morgens. Im gleichen Jahr findet eine Pfändung der Milchgelder durch die Gemeinde statt, zur Begleichung der Gemeindesteuer.

Ab 1935 wird eine bargeldlose Milchgeldauszahlung eingeführt. Die Geschäftsverbindung zur Spar- und Darlehenskasse besteht seit 1903.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Beringstedter Wassergenossenschaft

Am 23. März 1914 haben 36 Beringstedter Bürger den weitsichtigen Entschluss gefasst, eine zentrale Wasserversorgung aufzubauen. Sie gründeten eine Genossenschaft und wählten einen

Vorstand: Heinrich Wieben, Eggert Lucht, J. Harms

einen Aufsichtsrat: Ehler Holm, Hans Detlef Ruge, Heinrich Schrum

sowie einen stellvertretenden

Aufsichtsrat: Otto Rosenkranz, Hans Jakob Timm, Hans Wendell

und ein Schiedsgericht: Ehler Voß, Hermann Voß, Hans Greve

Noch im selben Jahr wurde mit dem Bau begonnen.

Firma Sievers und Steffen bohrte den Brunnen.

Das Rohrleitungsnetz wurde von den beiden Beringstedter Schmiedemeistern Greve und Wensien, der Wasserturm vom Maurermeister Heinrich Evers errichtet.

Die Erstellungskosten beliefen sich auf gut 17.000,-- Mark (Kaiserzeit), die fast ausschließlich über Kredit finanziert wurden.

1920 Bei dem im Jahre 1914 gebauten Wasserturm ist in der vorigen Woche (der Eintrag stammt vom 6. Dez.) ein neues Bohrloch von 27 m Tiefe gemacht. Die durchbohrten Erdschichten sind folgende: bis 6,8 m Sand, 6,8 - 12,5 m Ton, 12,5 - 12,9 m Sand, 12,9 - 14,1 m Ton, 14,1 - 16,2 m Ton mit Sandadern, 16,2 - 18,3 m Sand mit Kieseinlage, 18,3 - 22,4 m Ton, 22,4 - 23 m feiner Sand, 23 - 24 m Sand, 24 - 27 m Grober Kies.

1921 gab es am Sonntagmorgen den 23.Oktober einen orkanartigen Sturm, der vom Windmotor das Rad wehte.

Am 30.11.1929 begann die Wassergenossenschaft mit dem Tieferlegen der Wasserleitung von der Meierei zum Südende des Dorfes.

7.9.1934 Wassernot in Beringstedt

Seit drei Wochen haben wir in der Schule kein Wasser und seit Montag ist der Wasserturm leer. Heute Morgen wurde Eduard Voß´s Dampfmaschine geholt, auf der Stange wurde eine Riemenscheibe gedreht und seit 11 Uhr wird gepumpt. Im Dorf herrscht große Aufregung. Es holten aus dem Schulbrunnen Wasser: Hansen, Evers, Thöm und die beiden Lehrer. Auch dieser Brunnen war wiederholt leer, wie es viele andere Brunnen im Dorf sind.

Die obigen Bilder hat Waltraut Küpers zur Verfügung gestellt. Auf dem rechten Bild ist ihr Opa, Wilhelm Krogh, zu sehen in den 1930er Jahren, wahrscheinlich bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Windrand. Er war Mechaniker. Das linke Bild zeigt den Wasserturm fotografiert aus dem Gartens der Fam. Krogh, Schulberg 6.

1.9.1935 Beim Windmotor wird ein Automotor eingebaut. Bei Windstille wird jetzt der Motor die Pumpe antreiben. Damit wird die Wassernot in windstillen Zeiten ein Ende finden.

In der Dorf- und Schulchronik wurde am 14.11.1938 folgenden Eintrag geschrieben: Die Aufsicht über den Windmotor übernimmt der Schmied Otto Groth. Fischhändler Krogh überwachte vorher mit viel Lust und Liebe den Windmotor.

Bei dem Luftbild aus den 1950er Jahren ist das Windrad bereits demontiert.

1952 wurde die Wasserturbine von Wind auf Elektroantrieb umgestellt. Ein Jahr später hat man das Windrad (ein Wahrzeichen Beringstedts) abgerissen. Der einserne Turm stand dann noch einige Zeit ohne Windrad auf dem Schulberg und wurde dann, weil die Berufsgenossenschaft bedenken angemeldet hat, an Max Walter Voß verkauft, der als gelernter Schlosser u. Maschinenbauer, die Aufgabe übernahm diesen Turm zu demontieren. Viele dieser demontierten Teile konnte er für weitere Zwecke verwenden und weiterverkaufen.

1963 hat man eine Druckkessel-Anlage errichtet.

1964 Erst jetzt (50 Jahre nach Gründung) bekam man von der Bahn die Erlaubnis, die Trasse zu unterführen und auch den nördlichen Teil des Dorfes mit Wasser zu versorgen.

1974 wurde der eigentliche Wasserturm abgerissen, weil hier ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr errichtet wurde.

Anfang der 1980er Jahre stellte sich heraus, dass der Nitratgehalt im Wasser zu hoch war. Vorstand und Aufsichtsrat planten mit einem Investitionsvolumen von 230.000,-- DM eine neue Pumpstation. Durch eine Umlage der 217 Mitglieder von je 900,-- DM im Jahr 1986 konnte dies finanziert werden.

Das Wasser wurde nicht mehr wie sonst aus 27 Metern, sondern wird jetzt aus 180 Metern Tiefe aus zwei Brunnen gefördert.

Das Pumpenhaus der Wassergenossenschaft

2014 feierte die Wassergenossenschaft ihr 100jähriges Bestehen.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Bildung einer Genossenschaft zur Entwässerung des Haaler-Au-Thales

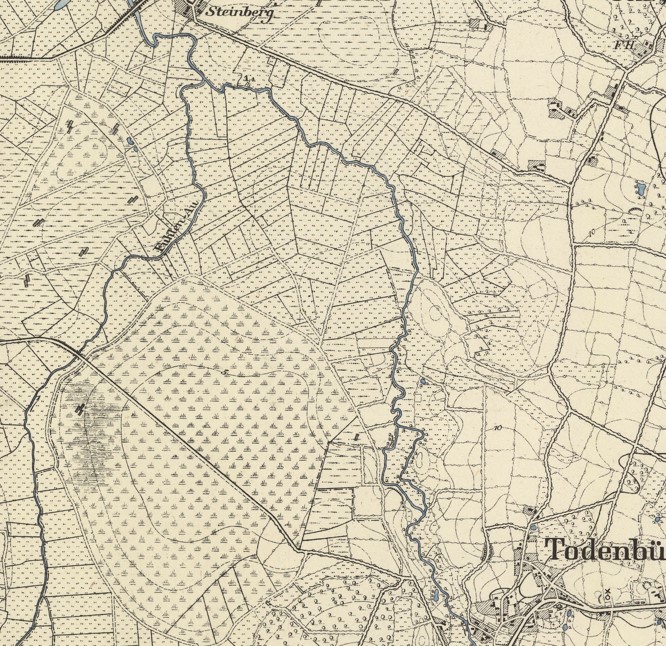

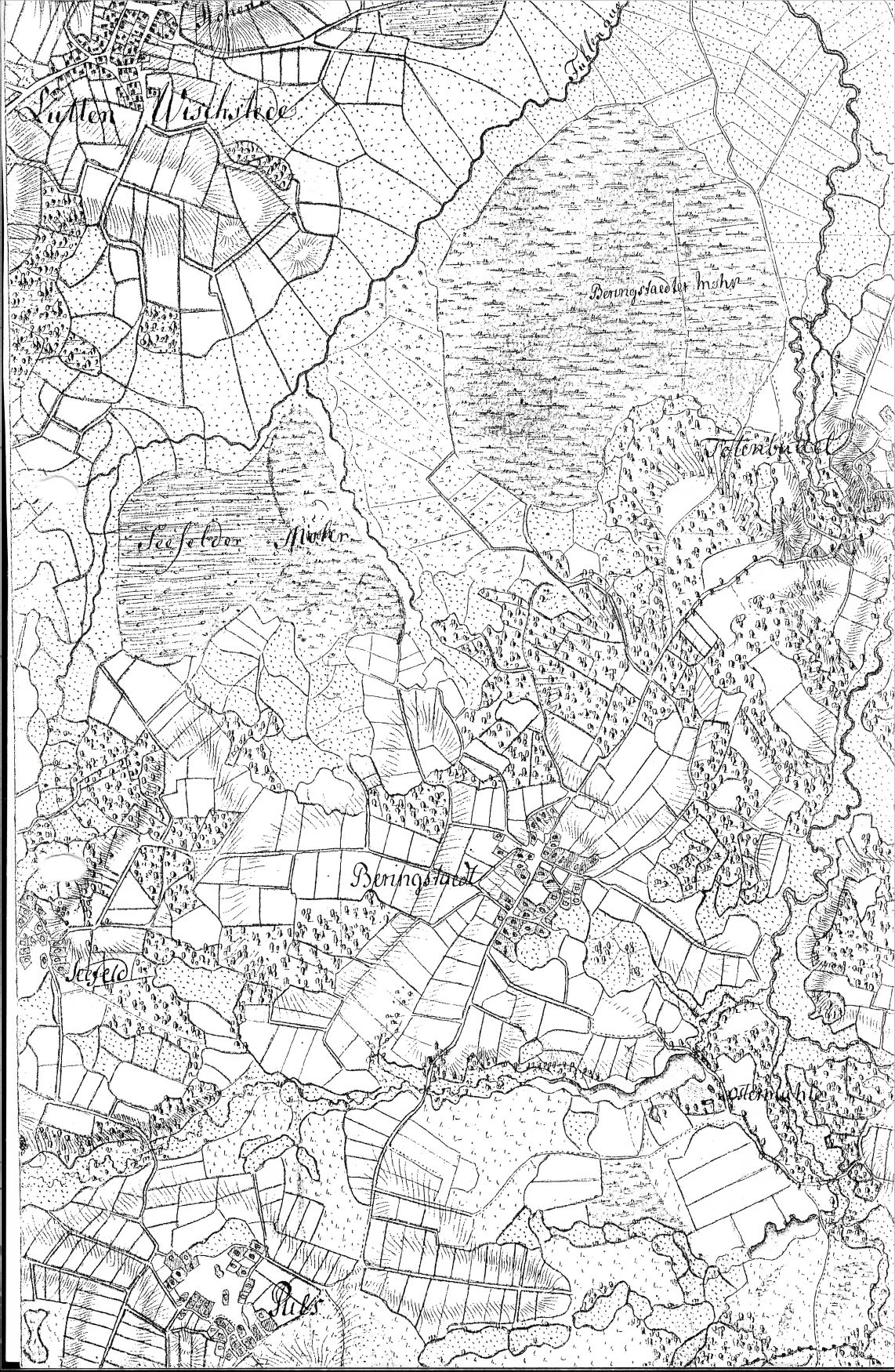

Das Beringstedter Moor um 1877 (Ausschnitt einer alten Karte)

Verzeichnis der Grundbesitzer, welche in der Angelegenheit betreffend Bildung einer Genossenschaft zur Entwässerung des Haalerau-Thales zum Termin am 31. Mai 1898 vorzuladen sind.

- Eggert Lucht

- Johann Ludwig Wendell

- Hans Greve

- Hermann Voss

- Hans Trede

- Claus Ott

- Marcus Sachau

- Jacob Harms

- Jürgen Bruhn

- Eggert Gribbohm

- Johann Wensien

- Claus Wohlers

- Hans Detlef Ruge

- Hinrich Pahl u. Ehefrau Anna, geb. Köster

- Hans Hadenfeldt

- Claus Daniel Hadenfeldt

- Jürgen Sievers

- Ehler Holm

- Marx Voß

- Johann Kaltenbach

- Hinrich Holm

- Gemeinde

- Ewers Christopher

- Claus Martens

- Jürgen Hadenfeldt

- Johann Hinrich Butendorf

Die Vorladung erfolgt unter der Verwarnung, daß die Nichterscheinenden, die Nichtstimmenden oder nicht richtig Vertretenen der Majorität der Stimmen der Erschienenen resp. Richtig Vertretenen bestimmend angesehen werden sollen, wobei bemerkt wird, das mit beglaubigter Vollmacht versehene Vertreter zulässig und stimmberechtigt sind.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Torfwerk Beringstedt / Todenbüttel

Die Firma Walter Sievers, Torfwerk Beringstedt/Todenbüttel, hat in den 1970/80er Jahren im Moor maschinellen Torfabbau betrieben. Hierzu war für eine Feldbahn eine ca. 1 km lange Gleisstrecke angelegt worden. Der ausgebaggerte Torf wurde mit Kipploren zur Verladung gebracht, gezogen von einer Lok (siehe Bilder unten). An der Verladestelle wurde der Torf dann über Förderbänder auf LKWs geladen und von dort aus weiter transportiert.

Über die Jahre kamen mehrere gebrauchte Feldbahn-Loks, Spurbreite 600 mm, im Moor beim Torfwerk Walter Sievers zum Einsatz, auch gleichzeitig:

Deutz O&K 5615 20 PS Baujahr 1934 1970 übernommen vom Bauunternehmer Feddersen, Leck

Deutz O&K 5746 20 PS Baujahr 1934 1970 übernommen vom Bauunternehmer Feddersen, Leck

Beide großen Loks besaßen bei der Übernahme durch Sievers noch Führerhausüberdachungen, die aber entfernt wurden. „Die haben nur gestört“, lt. Aussage von Herrn Sievers.

1982 Deutz V 28 18305 Baujahr 1937 zuvor im Einsatz beim Kieswerk Segrahner Berg, v. Bülow, in Gudow

Diese Lok wurde später an das Münsterländische Feldbahnmuseum in Rheine abgegeben, siehe nachfolgendes Bild:

1983 Diema 2556 Baujahr 1962 zuvor Baumaschinenhandel Berolina, Hamburg, dann 1970 Ziegeleiwerk Thomsen, Hademarschen

1983 Diema 2553 Baujahr 1962 zuvor Baumaschinenhandel Berolina, Hamburg, dann 1970 Ziegeleiwerk Thomsen, Hademarschen

1983 Diema 2489 Baujahr 1962 zuvor im Einsatz in einer Ziegelei, Kirchberg bei Kassel, dann 1968 Eugen Höfter, Dachziegelwerk Neuhausen bei Mainburg, 1973 Ziegeleiwerk Thomsen, Hademarschen

Dieses Bild wurde nicht in Beringstedt aufgenommen (siehe www.entlang-der-gleise.de)

Bilder der alten Verladestation im Moor, aufgenommen im August 2020 von Heiko Bokelmann:

Heute (2020) stehen große Teile des Moores unter Naturschutz und werden nicht mehr bewirtschaftet.

Im Frühjahr 2024 schreibt Marlene Sievers folgenden Bericht zum Torfabbau und stellt ihn für die Chronik zur Verfügung:

Torfabbau

In der Torfabbaufläche (großes Moor) wurden Drainagerohre verlegt und die Grasnarbe dann komplett abgetragen, entfernt. Die Torffläche wurde im Anschluss - in den warmen Monaten - gefräst, geeggt und nach der Trocknung mit großen Schildern hinterm Traktor in Mieten zusammen-geschoben. In diese Mieten kann Feuchtigkeit, Regen und Frost nur ca. 10 cm eindringen, so bleibt der Torf bzw. Torfmull trocken. Dann wurden auf Faschinen (sie dienten als kleiner Damm) Gleise von der Verladeanlage zu den Mieten (Torf-Lager) verlegt. Dieser Damm war notwendig, da sonst die Abraum-Maschinen versunken wären. Mit der Feldbahn (Lok) und den Loren wurde der Torf zur Verladerampe transportiert. Aufgeladen in die Loren wurde der Torf mit einem Bagger. Auf der Verladerampe wurde der Torf dann, je nach Wunsch, Bestellung und Verwendung, durch eine Mühle gegeben. Diese konnte je nach Körnung auf mittel, fein oder grob eingestellt werden. Danach wurde der Torfmull mit einem Förderband auf die Lkw´s geladen. Bei Bestellung sehr grob, kam der Torf nicht durch die Mühle, sondern direkt auf´s Förderband.

Beliefert mit Torfmull wurden: Baumschulen, Champignon-Zuchtkultur-Firmen, Friedhöfe, Gärtnereien, Gemüse- und Obstbauern, Landschaftsgärtner, die z. B. für die Straßenbepflanzung zuständig waren oder Sportplatz-Anlagen etc. Im Botanischen Garten Kiel wurde ein künstliches Moor angelegt, unter anderem mit Torf und mit Pflanzen (z. B. Wollgras, einige auch von unserem Moor) aus dem Beringstedter Moor. Auch in Privatgärten (z. B. in Kiel) kam der Torfmull zum Einsatz.

Den Fuhrbetrieb hatten: Walter u. Elfriede Sievers. Walter Sievers war mit dem Torfabbau auf einer kleinen Fläche angefangen. Danach wurde es dann weiter ausgebaut von Hans-Markus Sievers. Hierzu wurden im Beringstedter Moor am Kirchendamm Flächen zur Nutzung gekauft.

Meine Eltern, Elfriede und Walter Sievers hatten seit ca. 1950 einen Fuhrbetrieb, bei dem Elfriede Sievers die Geschäftsführerin war. Walter Sievers gehörte die Torfabbaufläche, zu der dann später weitere Flächen hinzukamen. Vor dem Torfabbau hatten sie schon Torfmull verkauft. Eingekauft wurde dieser Torfmull beim Torfwerk in Dauenhof und verkauft an Gärtnereien und Baumschulen etc. Der Kundenstamm war vor dem Torfabbau bereits vorhanden. Transportiert wurde der Torfmull auf dem Lkw, zum Teil mit Anhänger mit hohen Aufbauten. Gesamthöhe der Lkws ca. 4 Meter.

7,8 Hektar der Torfabbaufläche gehörten Walter Sievers. Hier wurde dann der Torf von Hans Markus Sievers abgebaut. Dann kamen noch ca. 2 Hektar dazu, die Hans-Markus Sievers gehörten. So wurde der Betrieb nach und nach weiter ausgebaut.

Eine Aufnahme aus dem Jahr 1982 (Oktober lt. Bildrückseite)

Von den Fahrern wurde der Torfmull dann zu den einzelnen Kunden transportiert.

Fahrer: Herbert Reimann (Schwager), zeitweilig auch im Betrieb tätig. Sowie div. andere Fahrer

und (anfangs auch) Walter Sievers. Er kümmerte sich dann jedoch mehr um die Fahrzeuge und Maschinen. Diesen Beruf hatte er gelernt.

Hans-Markus Sievers, Torfabbau und

Elfriede Sievers, Verkauf.

Büroarbeit: Marlene Sievers.

...

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Die Interessengemeinschaft Moor in Beringstedt

Aufgeschrieben im März 2020 von Herrn Erh. Marxen, da heute kaum noch jemand in Beringstedt lebt, der davon berichten kann:

In den 1920er Jahren gründeten weitsichtige Bauern in Beringstedt eine Interessengemeinschaft, um Flächen des Hochmoores zu kultivieren, d.h. in Grünland zu verwandeln. Hauptziel war die Gewinnung von Weideflächen für das Jungvieh. Man hatte sonst ja erst nach dem 1. Schnitt der Wiesen mehr Fläche zur Verfügung. Vorbilder hatten die Bauern ja auch in anderen Dörfern, vor allem aber in Tackesdorf (Tackesdorf hat seinen Namen von Dr. Tacke, dem damaligen Leiter der Bremer Moorversuchsstation). Vorsitzender dieser IG-Moor wurde Hans Wendell Senior (*1887).

Man stellte damals etliche Leute ein zum Ausheben der Grenzgräben und der Drainagegräben (man tat also auch etwas gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die damals herrschte). Es wurde eine Raupe der Fa. Stock angeschafft zum Pflügen und Eggen der Parzellen (damals nannte man das Eggen auch Tellern, also das Bearbeiten der Fläche mit einer Telleregge oder auch Scheibenegge genannt).

Da in Stoßzeiten auch nachts gepflügt wurde, hatten sie 3 Fahrer für die Raupe: Wilhelm Thöm, Wilhelm Fischer und Hans Rubien.

Es gab ja seit jeher etliche Torfstiche auf dem Moor, die auch Bürgern aus anderen Dörfern gehörten, aus Puls, Osterstedt, Todenbüttel, Maisborstel und Nienborstel. Einige kleinere Torfflächen wurden umgelegt an die beiden Dämme. Der Damm, der vom Kirchendamm (*1) nach Groot Wisch geht, erhielt den Namen `Hindenburgdamm´, in Anlehnung an den Damm der 1926 vom Festland nach Sylt gebaut wurde. Der andere Damm, vom Kirchendamm (in Plattdeutsch auch Karkdamm genannt) zum Veehen hin, wurde einfach `Ludendorfdamm´ genannt. (Diese Dämme sind heute kaum noch als Wege im Moor auszumachen. Sie sind fast zugewachsen. Auf der Karte, die in der Mehrzweckhalle hängt (Stand 1965), sind sie eingezeichnet und gut zu erkennen. Siehe hierzu einen Ausschnitt dieser Karte im Anschluss an diesen Bericht.)

Zwischen je zwei Flächen, die drainiert werden sollten, wurden tiefe Vorflutgräben gegraben (alles per Hand!). In die ließ man die Drainagen (meist 2 Zoll Tonrohre) auslaufen. In den ersten Jahren nach dem Umbruch und dem ersten Aufkalken wurde `Wildhafer´ gesät, denn der Kulturhafer gedieh dort noch nicht (Hafer ist immer noch die erste Frucht nach Grünlandumbruch, auch `Dreschhafer´ genannt. Über den Drains sackte der Boden nachher mehr als der übrige Boden. Das war später sehr auffällig, als schon mit dem Schlepper Dünger gestreut, geschleppt und gewalzt wurde.

Der Vater von Hans Jakob Holm (Birkenweg 10), dessen Hof erst durch Flächen vom Hof Holm (Wischhof) und Flächen vom Hof Harms (In der Marsch 5) entstanden war -seine Frau war die Schwester von Hans Harms-, hatte sein Moor schon vor der Gründung der IG-Moor drainiert und durch Gräsung kultiviert war. Es ist die 4. Fläche hinter dem `Sportplatz´ (von Hans Kaltenbach, heute Hermann Möller), nach den Flächen von Lenschow, Hans Hinrich Trede und Helene Sierk - siehe Karte Mehrzweckhalle, Stand 1965-. Mangels einer besseren Vorflut, lagen seine Drainrohre aber später zu flach. Die Weide ist in nassen Jahren daher nicht so trittfest wie andere.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Von Moor und Torf

Eine Karte von 1795

Ein Bericht von Otto Bolln (*1900 in Beringstedt):

Beringstedt verfügt in seiner Gemarkung über ein Hochmoor von beträchtlichen Ausmaßen. Mitten hindurch führt der heute befestigte und asphaltierte `Karkdamm´ von Lütjenwestedt nach Todenbüttel. Dieser teilt das Moor der Länge nach in das `Veehnmoor´ und das `Groot Moor´ und ist fast ganz umgeben von ausgedehnten Wiesen, der Steertwisch, dem Veehn und der Groot Wisch. Steuermäßig galt das Moor bis dahin als Ödland und war dementsprechend abgabenfrei. Nachbargemeinden, wie Puls und Maisborstel, die nicht über Moor verfügten, hatten die Gerechtsamkeit auf kleineren Teilen Torf abzubauen.

Die abseitige und auch abgeschlossene Lage des Moores ermöglichte eine fast ungestörte Entwicklung der Flora und Fauna. Birken und vereinzelt auch Kiefern, hohes Heidekraut und Porst (Gagelstrauch) boten der Tierwelt genügend Schutz, vor allem dem Reh- und Birkwildbestand, aber auch Ringelnattern und Kreuzottern waren reichlich vertreten, ferner auch Wildenten auf den Moorlöchern. Auf höher gelegenen Teilen mit geringeren Torfschichten war der Fuchs mit seinen ausgedehnten Bauten häufig zu finden, insbesondere auf dem `Voßberg´ im Groot Moor, mit den Resten der mittelalterlichen `Fluchtburg´ der Beringstedter und Todenbüttler.

Die Torfschicht war unterschiedlich stark, meistens aber bis zu 2 m und mehr mächtig. In oberen Schichten als Weißtorf, in den unteren, älteren Schichten als schwarzer Torf mit hervorragender Heizkraft.

Heidekraut wurde dort, wo es sich lohnte mit der besonderen Sense, der `Heidlehn´ gemäht, ebenso das hohe Bentgras (Pfeifengras). Beides wurde als Einstreu für Viehställe benötigt. Junge Birkenheiser, im Winter geschnitten, wurden zu Reiser-Besen und das Heidekraut zu Schrubbern (Torfschrubber) gebunden. Die durch das Abmähen des Heidekrauts entstandenen freien Flächen dienten einmal als Trockenplätze für den Torf. Zum anderen waren sie ideale Balzplätze für das Birkwild.

Eintrag in der Dorf- und Schulchronik:

Am Sonnabend, den 04.10.1931 wurde die Treibjagd auf dem Moor abgehalten. Es wurden 28 Hasen, 1 Kaninchen, 1 Fuchs, 8 Rebhühner und ein Birkhuhn zur Strecke gebracht.

Heute (gemeint ist hier die Zeit 1960/70/80) ist das Hochmoor durch breite Entwässerungsgräben zur Fuhlenau und zur Haaler Au weitgehend entwässert und dadurch im Nieveau abgesunken und verflacht. Weite Teile, insgesamt wohl ein Drittel der Fläche ist nach der Entwässerung tief gepflügt, gehackt und mittels Kalk und chemischen Düngemitteln zu Kulturland geworden. Es wächst und gedeiht hier nicht nur der sogenannte schwarze Moorhafer, sondern auch Weißklee und es sind weite Weiden für Milch- und Jungvieh geworden. Von dem Urzustand sind zwar noch gute Reste erhalten und bieten genügend Schutz und Zuflucht für den Wildbestand, aber es darf nichts mehr verändert werden, weil der Landschaftsschutz dies nicht mehr zuläßt.

Wenn wir uns nun der Torfgewinnung zuwenden, müssen wir -je nach Qualität der Torfschicht- drei Arten der Gewinnung unterscheiden, und zwar den gestochenen Torf (Klotzen), den gegrabenen und den gebackenen Torf. In allen Fällen waren Spezialgeräte vorhanden und entwickelt, die stets gut gepflegt werden mußten. Die Geräte wurden nur höchst ungern ausgeliehen. In allen Fällen der Torfgewinnung war es nötig die Arbeitsflächen einzuebnen, d. h. spatentief abzubulten.

- Details

- Geschrieben von Bokelmann, Rita

Von Holz- und Waldwirtschaft

geschrieben von Otto Bolln (geb. 1900 in Beringstedt):

Im Gegensatz zu dem Lande Dithmarschen war Holstein reich mit Waldbeständen gesegnet.

Der sogenannte „Rendsburger Wald“ reichte einstmals von Jevenstedt bis vor die Tore Beringstedt.

Heute ist von ihm nur noch der kümmerliche Rest in Form des Forstes Barlohe (auch Haaler Gehege genannt) vorhanden. Rodungen, Waldbrände, unvernünftiges Abholzen, Windeinbrüche, das Köhlern und der stetige Bedarf an Bau- und Brennholz ließen den Bestand an brauchbarem Nutzholz schnell zusammenschmelzen. Schon im späten Mittelalter kamen den Verantwortlichen starke Bedenken. Im 17. Jahrhundert wurde daher verordnet, daß jedes junge Paar je nach Vermögen 2 bis 20 junge Bäume pflanzen mußte. Erst wenn dies nachgewiesen war, gab es die Heiratserlaubnis. Es mußten gepflanzt werden von

wohlhabenden Brautleuten Eichen und Obstbäume

mäßig begüterten Brautleuten Buchen

weniger begüterten Brautleuten Kiefern und Erlen

Für die jungen Brautleute war der Ort der Anpflanzung genau vorgeschrieben.

Für Holzdiebe gab es harte Strafen, so z.B. beim Amt Rendsburg im Jahr 1731 für Holzdiebstahl das Spießrutenlaufen oder 8 -10 Tage Fronarbeit als Karrengeher, oft aber auch den Pranger (Kaak).

Nach Aufhebung dieses Zwanges wurde das Anpflanzen von Bäumen auch im 18. Und 19. Jahr-hundert noch beibehalten. So hat auch unser Großvater Hans Bolln, geb. 1811 in Reher, als er 1841 nach Beringstedt kam, noch Eichen und Kastanien um das Haus (Mückenhörn 9, siehe Bilder unten) herum gepflanzt, die z. T. auch heute noch erhalten sind.

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, daß die eigentlichen Nadelhölzer (Tannen, Fichten, Kiefern) erst verhältnismäßig spät in Holstein heimisch geworden sind. Die ersten Nadelhölzer sind 1595 in Breitenburg, wahrscheinlich auf Veranlassung der Rantzau´s, angebaut und dann verbreitet worden.

Zum Thema Wald- und Forstwirtschaft ist dann auch noch das „Borken“ zu erwähnen, das in meinem ersten Lebensjahrzehnt auch bei uns zu Hause noch gebräuchlich war, heute aber schon längst vergessen ist. Es handelt sich dabei um die Gewinnung von Eichenborke zur Lohgerberei. Sobald im Frühjahr die Eichen grünten und der Saft stieg, wurden in den Knicks und Kratts Eichenknüppel geschlagen und nach Hause geschafft. Auf dem Haushof wurde die Eichenrinde mit der stumpfen Beilseite losgeklopft und dann in möglichst großen Stücken abgeschält. Diese Rindenstücke wurden aufgestapelt, an der Luft getrocknet und dann gebündelt und schließlich zur Verladung an die Gerbereien abgeliefert, die die Lohe selbst herstellten. Beim Borken mußte die ganze Familie helfen und der scharfe aber keineswegs unangenehme Geruch haftete dann noch lange an Kleidung und Geräten. Größere Bauern zerschnitten die getrocknete Rinde noch mit dem Häckselschneider und ließen die Borke dann in den Lohmühlen mahlen und in Säcke füllen. Dieses Lohgerbermittel wurde gut bezahlt. Mit der Einfuhr von Quebracho aus Südamerika hielt dieser schlagartig auf. 1924 wurde im waldreichen Aukrug noch geborkt, denn im ersten Weltkrieg und später auch im zweiten Weltkrieg mußte wieder auf die Lohgerberei mit Eichenborke zurückgegriffen werden. In Ermangelung von Eichenrinde nahm man auch auf andere Baumrinden (z.B. Fichten) als Gerbemittel.

Mit den zurückgebliebenen blanken Eichenknüppel wurde der Backofen geheizt, weil damit eine besonders langanhaltende Hitze erzeugt werden konnte.

Dieses Haus wurde 1998 wegen Baufälligkeit abgerissen. Es entstand ein Neubau.

...

Unterkategorien

Höfe in alter Zeit

Reiterhufen

Reiterhufen

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Timm Kröger und Ostermühlen

Auszug aus der Amtsstube

Auszug aus der Amtsstube

Stickelloh

Stickelloh

Schule

Aufsätze Beringstedter Schüler

Aufsätze Beringstedter Schüler

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Die Geschichte der alten Schule in der Dorfstraße

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Verzeichnis der Lehrkräfte in den Schulen

Die alte Sportbaracke

Die alte Sportbaracke

Seite 11 von 11